前言

前言“时代是出卷人,我们是答卷人,人民是阅卷人。”在时代的浪潮中,总有一些人以非凡的勇气和担当书写着属于自己的精彩答卷,王朝文便是其中一位。他出生于黄平县的一个苗族家庭,在父亲的熏陶下,不仅掌握双语,更在心中种下追求理想的种子。上学后凭借优异成绩和出色能力崭露头角。1949年投身革命,在基层摸爬滚打,积累了丰富的工作经验。此后,他在共青团、政府等多个岗位任职,面对“文革”的磨难,他坚守信念;在改革开放的春风中,他勇立潮头,推动贵州各项事业发展。那么他究竟为贵州带来了哪些改变呢?

从苗岭山村到革命前沿

从苗岭山村到革命前沿1930年10月,王朝文降生在黄平县的一个苗族家庭。他爹是私塾先生,对教育那叫一个痴迷,就像守护宝藏一样,把知识的火种传递给下一代。在老爹的熏陶下,王朝文不仅把苗家话说得贼溜,汉语也学得杠杠的。这双语能力在当时那相对封闭的社会里,像一把神奇的钥匙,“咔嗒”一声,为他打开了通往广阔世界的大门。

小时候,老爹给他讲那些英雄和理想的故事,就像夜空中闪烁的繁星,照亮了他幼小的心灵。这些故事,就像种子,在他心里种下了对未知世界的好奇,还有追求理想、改变命运的渴望。这股早期的精神启蒙,就像一股源源不断的泉水,为他日后面对困难和挑战提供了内在动力。

到了上学年龄,当地学校条件那叫一个艰苦。可王朝文,对知识就像饿狼见了肉,渴望得不行,改变命运的信念也像钢铁一样坚定。他学习那叫一个刻苦,成绩在班里那是名列前茅。他还积极参加各种活动,那领导力和组织能力,就像夜空中最亮的星,闪闪发光。艰苦的环境就像个大熔炉,把他磨砺得无比坚韧。

1949年12月,王朝文一头扎进革命工作,成了革命干部。他被分到贵州省镇远专区干校学习,后来又到黄平县四屏区委当干事。他跟着群众一起征粮、运粮、清匪、土改,在田间地头,和农民大哥一起挥汗如雨,听他们唠家常;在苗岭的山水间,留下了他坚实的脚印。这段经历,就像一面镜子,让他看清了人民群众的疾苦和需求,也让他明白,只有深入群众,才能了解社会现实,找到解决问题的办法。基层工作的复杂和艰巨,就像磨刀石,把他的组织能力和领导能力磨得锋利无比,让他逐渐成长为一名成熟的革命干部。

1951年,王朝文光荣地加入了中国共产党,那共产主义信仰就像一颗种子,在他心里生根发芽。这信仰就像灯塔,成了他个人精神的支柱,指引着他为党和人民的事业拼命干。在党的旗帜下,他工作更带劲了,表现那叫一个出色,赢得了组织和群众的信任和认可。就像一颗闪闪发光的星星,在革命的天空中绽放着光芒。

1952年,王朝文调到镇远团地工委工作,很快就当上了团镇远地工委组织部副部长。那时候的他,就像一团火,怀揣着对革命事业的无限热情,一头扎进团的工作里。他积极组织青年参与社会主义建设,搞了好多丰富多彩的活动,就像给青年们打了一针强心剂,激发了他们的爱国热情和奋斗精神。他工作兢兢业业,就像老黄牛一样踏实,深入基层调研,了解青年的需求和想法,为团的建设和发展出了好多好主意。他的努力啊,就像春风,吹得团的工作蓬勃发展,也为广大青年提供了成长和进步的平台。

1956年,王朝文被任命为黔东南苗族侗族自治州委书记处书记。这新岗位就像一座大山,意味着更大的责任和挑战。但他就像个勇敢的攀登者,迅速适应了新环境和新角色。他深入基层调研,了解全州的实际情况,然后积极制定和实施各项政策措施,一心推动全州的社会主义建设。1959 年冬天,州委安排他组织大规模植树造林活动。可这任务在当时太难了,全国各地都在闹饥荒,老百姓生活苦得很,自带粮食进山造林几乎是不可能完成的任务。

王朝文欣然受命后,快速集结人员,按军事组织形式管理。但现实太残酷了,国家补助粮耗尽后,好多人饿着肚子干活,甚至有人饿死了。面对这惨状,王朝文没有逃避,而是像个勇士一样,把实情报告给州委,请求停止突击造林活动。这一决定像一场及时雨,挽救了好多人的生命,也体现了他实事求是的工作作风和对人民生命高度负责的态度。这事件啊,就像一座灯塔,成了他日后工作中坚持实事求是原则的重要基石。

贵州变革浪潮中的领航者

贵州变革浪潮中的领航者1960年,王朝文升任共青团贵州省委副书记。那时候,日子苦得很,啥物资都缺,建设任务重得像座山。但王朝文没怕,他带着青年们搞各种活动,让他们去农业生产、搞基础设施建设。青年们就像被点燃的火把,热情一下子就起来了。他们在实践中锻炼自己,给贵州发展出了份力。王朝文就像个领路人,在时代的浪里给青年们指方向,让他们能成长、能实现自己的价值。

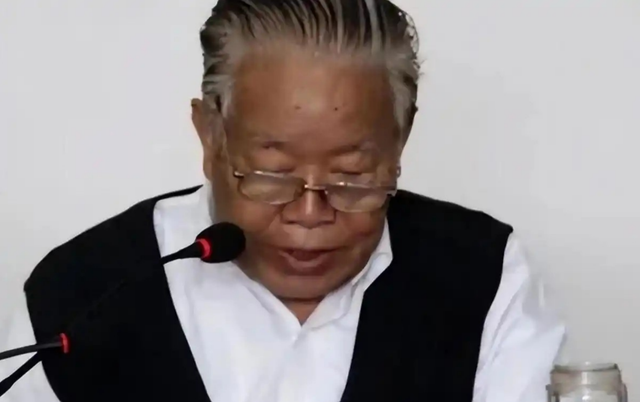

文革图

可谁能想到,1966年,随着“文革”的到来,全国都乱套了。王朝文也没躲过,被当成“走资派”,送到“五七”干校劳动改造。在那“牛棚”里,他身体累得像散了架,精神上还孤独压抑。但他就像一颗埋在土里的种子,信念一点都没丢。他坚信真理和正义总会赢。在干校,他和普通群众打成一片,更懂他们的苦和对好日子的盼头,这也让他更坚定了为人民服务的决心。

1969年,王朝文被下放到盘县老厂当宣传队队长。那地方环境差得很,但他还是乐呵的,工作干得可带劲了。他知道,文化教育能改变这地方的穷样子。他就组织群众搞文化活动,像文艺演出、读书分享会啥的。在那个文化干得像沙漠的年代,这些活动就像一场及时雨,滋润了大家的心。他还重视教育,到处跑,找资源,给孩子们弄好的学习环境。他的努力大家都看在眼里,成了大家心里的希望。

后来,他又升了官,成了省革委“一打三反”办公室副主任啥的。这些官帽子,不光是对他能力的认可,也给了他更大的舞台。他凭着基层经验和敏锐的政治眼光,把工作干得有声有色。处理复杂问题的时候,他总能抓住关键,协调好各方利益。他的工作方法和风格,为以后的工作打下了好基础。

1972年,国家局势稳了,王朝文又回来当共青团贵州省委书记了。这时候,他更明白青年工作有多重要。他特别重视青年的思想教育和技能培训,用毛主席思想武装青年,让他们投身社会主义建设。在他的带领下,贵州共青团工作又活起来了。

1977年,他又调到更重要的岗位,成了中共贵州省委常委。这时候,贵州的科技事业因为“文革”被砸得稀巴烂。王朝文知道,科技是第一生产力,对贵州这个穷地方来说,科技进步就是跨越发展的关键。他就去基层调研,和科技人员聊天,了解他们的难处。然后,他推动科技体制改革,给科技工作者创造好环境。还鼓励科研,加大投入。在他的努力下,贵州科技事业又有了生机。

1978年,改革开放的春风吹来了。王朝文眼尖,一下子就抓住了这个机会。他知道贵州要发展,就得打破旧体制。他就推动农业改革,支持包产到户。为了了解农村情况,他亲自下田和农民聊天。在遵义、湄潭,他看到包产到户给农民带来的好处,更坚定了推广的决心。改革哪有那么容易,质疑和压力像潮水一样涌来,但他脑子清醒,信念坚定。他觉得改革是为了人民,只要对人民好,就得试试。在他的推动下,包产到户在贵州全面推广,农业生产一下子就上去了,农民生活也好多了。

王朝文还不满足,他又推动工业、教育、文化等领域的改革。在工业上,鼓励企业创新;在教育上,加大投入培养人才;在文化上,促进繁荣丰富大家的精神生活。在他的努力下,贵州经济社会发生了翻天覆地的变化。

贵州发展的领航者

贵州发展的领航者1983年,王朝文升任贵州省省长。一上任,他就像一把利剑,直插农村改革的要害。他继续深化农村改革,巩固和扩大包产到户的成果。这一招,就像给农民们打了一针强心剂,激发了他们的生产积极性。农民们有了更多的自主经营权,就像有了自己的小天地,开始精心伺候自己的土地,农业生产效率那是蹭蹭往上涨。

他还积极推动工业发展,引进外资和技术,努力改善基础设施。他敏锐地发现了贵州的资源优势,就像发现了一座宝藏,通过引进外资和技术,把资源优势变成了经济优势。在基础设施建设上,他大力推动交通、通信等领域的发展,打破了贵州与外界的隔阂,让贵州不再是个“孤岛”。

就说有一次,王朝文在调研途中碰到一位老农在田间劳作。老农看到他这个省长亲自下田了解情况,激动得都不知道咋办好了。王朝文亲切地跟老农唠嗑,得知因为灌溉不便,部分田地减产。他立马召集相关部门负责人现场办公,研究解决方案。最后,修了小型水利工程,解决了灌溉问题,老农感激得不行。这事儿,不仅看出王朝文亲民爱民,更体现了他务实高效的工作作风。

1985年,王朝文又兼任了中共贵州省委副书记。这时候,贵州经济发展虽然有了点成绩,但贫困问题还是像一座大山,压得人喘不过气来。他明白,要实现贵州的长远发展,得有个科学合理的发展规划。他瞅准了贵州的资源优势,大力发展特色产业。贵州那独特的地理环境和气候条件,就像个大自然的宝库,孕育了丰富的中药材、茶叶、水果等特色农产品。王朝文积极推动这些特色产业的发展,通过产业化经营,提高了农产品的附加值,让农民的钱袋子鼓了起来。同时,他也没忘了加强基础设施建设,改善投资环境。在交通建设方面,加大了对公路、铁路的投入,让贵州的交通越来越便利;在通信建设方面,推动了互联网、电话等通信设施的普及,为经济发展提供了信息支持。

1988年,王朝文在省人代会的工作报告里,提出了在全省实行“人口、粮食、生态综合治理、协调发展”的思路、方针和措施。这战略构想,就像一盏明灯,具有前瞻性和科学性。通过控制人口增长,减轻了人口对资源和环境的压力;提高粮食产量,保障了人民的粮食安全;改善生态环境,为可持续发展奠定了基础。

为了落实这一战略,王朝文亲自深入基层调研,跟农民面对面交流,了解他们的需求和困难。他推动实施了一系列农业科技项目,提高了农业生产效率;同时,加强生态环境保护,实施退耕还林、植树造林等工程,让贵州的生态环境越来越好。

1990年,国内外经济形势那叫一个复杂多变,就像一场暴风雨。王朝文果断决策,调整经济结构,大力发展轻工业和第三产业。当时重工业发展困难重重,而轻工业和第三产业投资少、见效快、吸纳劳动力多。他的这一决策,就像给贵州经济打了一针“兴奋剂”,注入了新的活力。他还积极推动对外开放,加强与周边省份和国际社会的交流合作。通过举办各类经贸活动,吸引了大量的资金和技术,为贵州的发展拓展了更广阔的空间。

1994年,王朝文当选第八届贵州省人大常委会主任;1998年,又担任全国人民代表大会民族委员会主任委员。在担任全国人大民族委员会主任委员期间,他把主要精力都放在了民族区域自治法的修订工作上。他深知,法律是保障民族地区稳定与发展的基石。民族区域自治法自颁布以来,在保障民族地区的自治权利、促进民族地区经济社会发展等方面发挥了重要作用。但随着时代的发展,一些条款已经跟不上形势了。王朝文带领团队深入民族地区调研,广泛听取各方意见,力求让修订后的法律更符合民族地区的实际情况。

经过艰苦的努力,2000年1月28日,第九届全国人大常委会第二十次会议高票通过了民族区域自治法修正案。这一修正案的颁布实施,就像一把保护伞,为解决中国民族问题、促进民族地区经济社会发展提供了有力的法律保障。如今,王朝文虽然退休了,但他在贵州做出的贡献,就像一座不朽的丰碑,永远铭记在历史长河中。他的故事,激励着我们在新时代的征程中,不断努力奋斗,为地区的发展和民族的进步贡献自己的力量。

结语

结语王朝文从苗家少年到一省之长,再到为民族立法贡献力量,他始终心怀人民,以坚韧和智慧书写传奇。在艰难岁月坚守信念,于改革浪潮勇立潮头,他推动贵州发展,改善民生,为民族团结进步倾尽全力。他的故事不仅是个人奋斗的赞歌,更是时代发展的缩影。他的精神激励着后人不断前行。不知道大家身边有没有像王朝文这样,为了地区发展默默奉献的人呢?快来评论区分享他们的故事吧,让我们一起感受那份无私与担当。