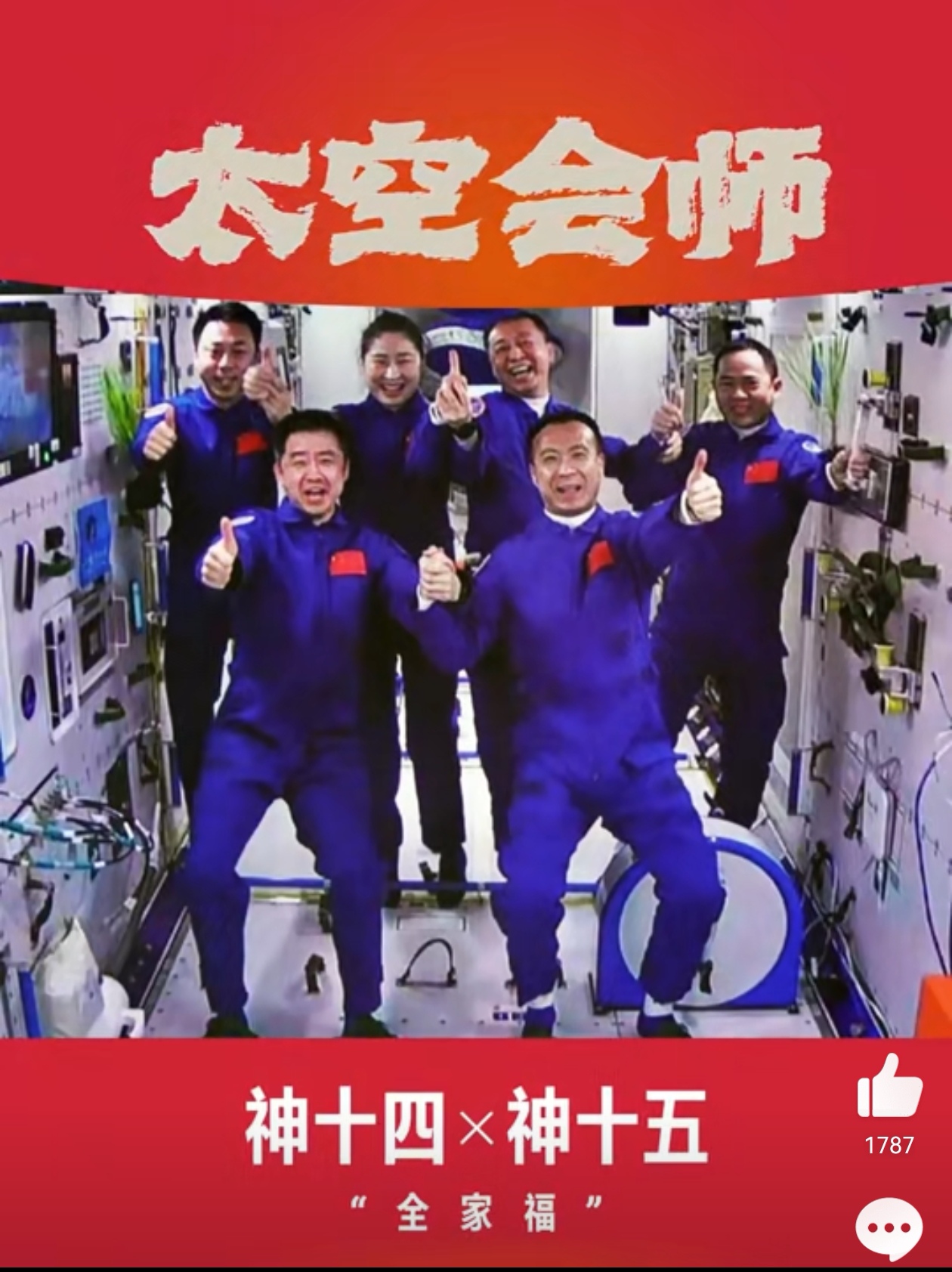

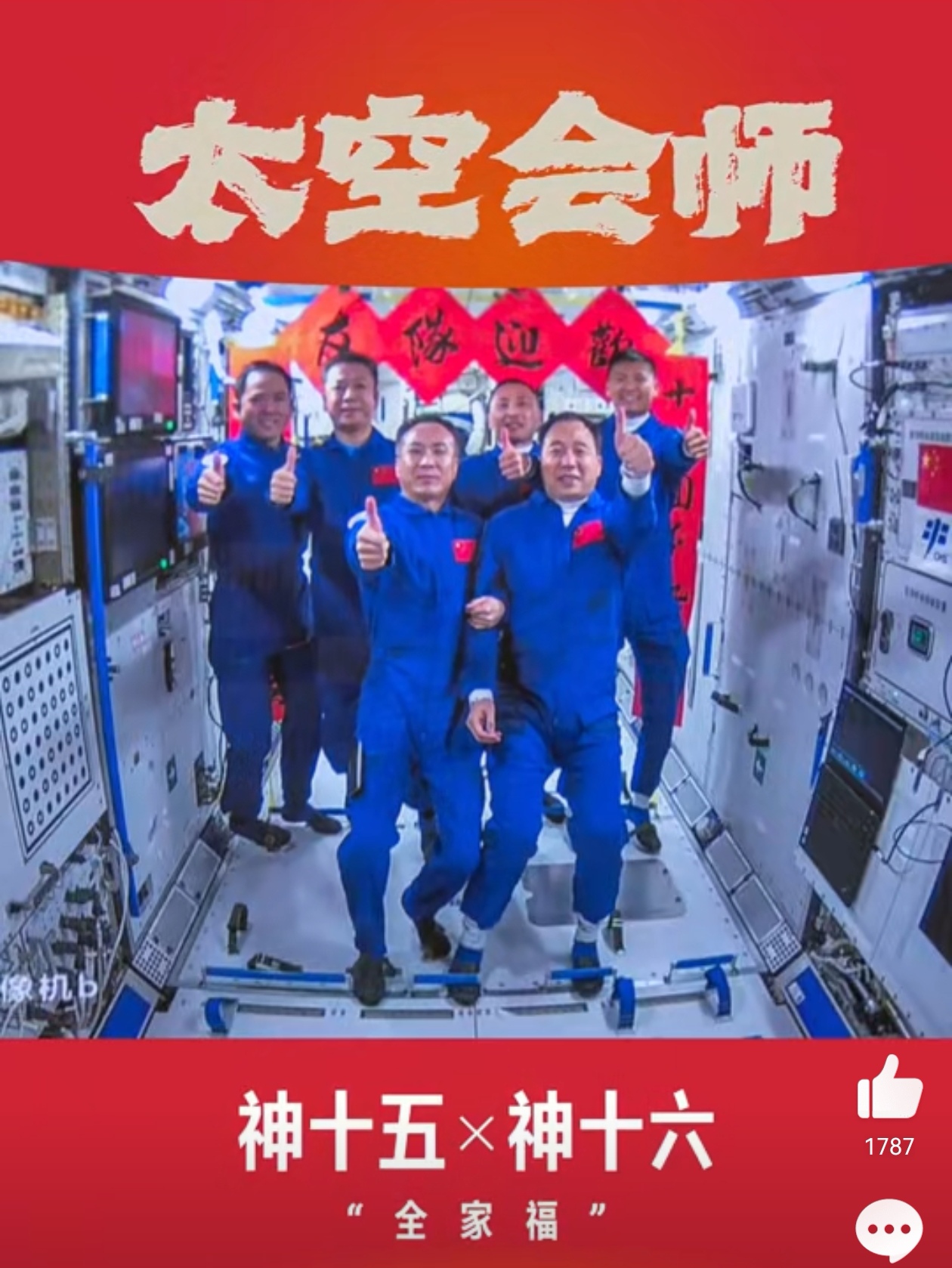

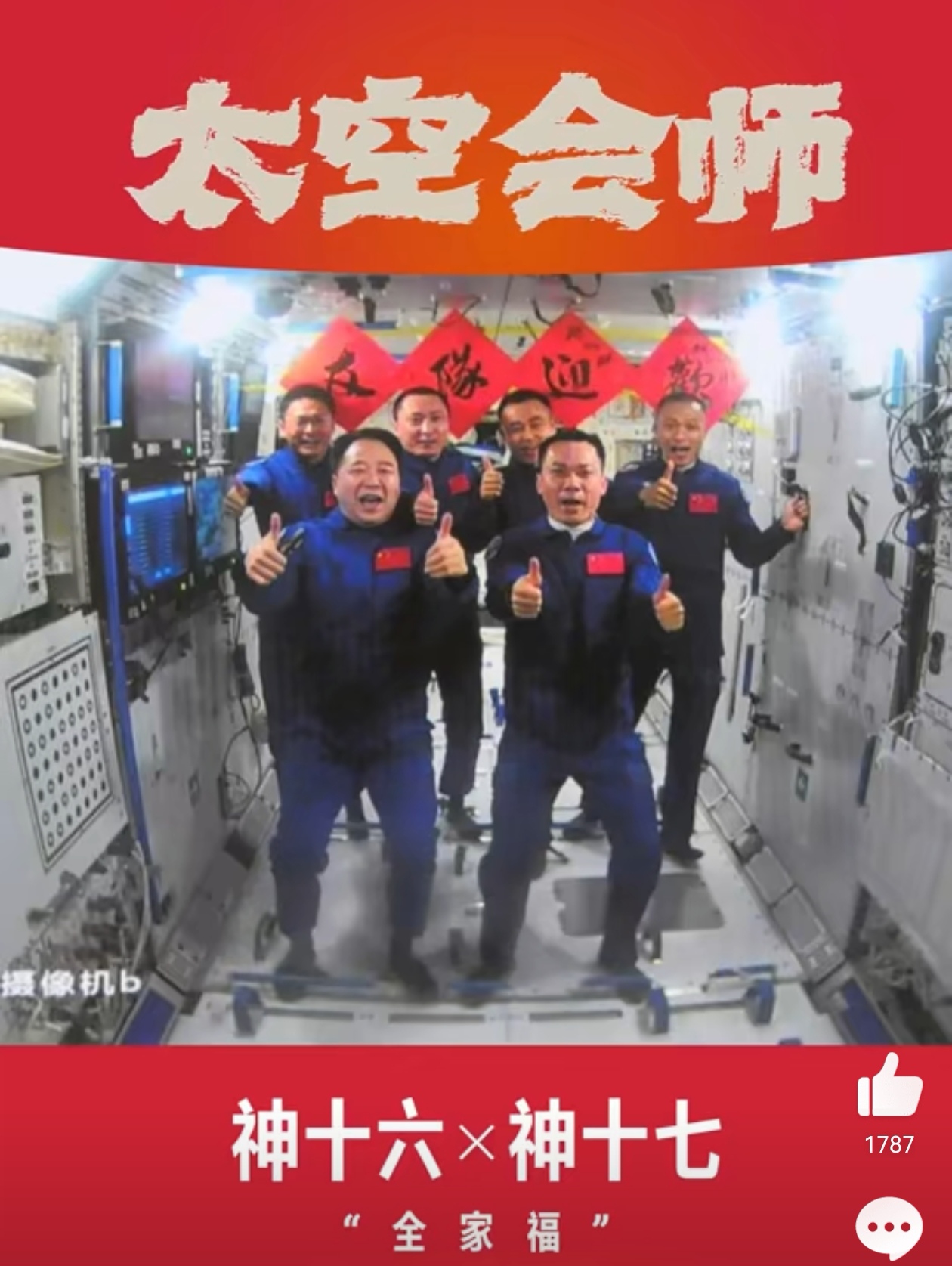

最近刷到人民日报那条"6次太空会师"的微博评论区都在喊"燃",但作为看过十年航天新闻的老读者,我倒想和大家聊聊这背后的真实故事。

先给新朋友科普下:所谓"太空会师",就是不同航天器在太空完成对接。听起来简单?我查了数据发现,光是空间交会对接技术,全球就有27个国家尝试过,成功率刚过50%。咱们这6次会师,每次都要突破西方技术封锁。

记得在2016年,当天宫二号与神舟十一号对接的时候;有一个细节,让我难以忘怀。当时航天员景海鹏在舱内调试设备,不过显示器却突然出现了乱码。地面团队花费了17分钟紧急排除故障,在这17分钟期间,全国观众的心,竟然都好像提到了嗓子眼儿。后来才知道,这种故障预案的演练,竟然已经进行了上千次。

现在年轻人总说“yyds”,而且其实真正支撑这些“神仙操作”的是航天系统里那些“幕后英雄”。比如负责对接机构研发的上海航天技术研究院,为了达到0.1毫米的精度误差,工程师们连续三个月,每天都工作16小时。有位总工私底下说:“我们不是在造航天器,而是在绣航天器。”

可能有人要问:这些尖端科技和普通人有什么关系?我查到个有趣的数据:航天领域每投入1元,能产生7-12元的回报。就拿太空育种来说,经过空间诱变的蔬菜种子,产量能提高30%以上。你超市买的彩椒、无籽西瓜,很多都是"太空二代"。

不过最让我感慨的,是航天精神对普通人的激励。去年在文昌发射场,遇到个95后机械师,他说:"看着火箭升空,我就想起小时候在村口看卫星发射直播。"这种传承,或许比技术突破更珍贵中国航天这20年,走完了发达国家半个世纪的路。但更让我期待的是,当"太空会师"成为常态,那些曾经遥不可及的航天技术,会怎样改变我们的生活?也许在不久的将来,我们也能在太空开民宿,在月球采矿石。到那时回看今天,6次会师不过是传奇的开篇。