最近山西晋中黑龙潭景区的一则视频火了。一位游客在正午12点的时候,在潭中拍摄到了两条鱼,其中一条是黑色的,另一条是白色的,它们一边游动着,一边旋转着;那模样很像太极八卦图,画面简直就如同“活体阴阳鱼”一样。景区工作人员迅速回应:“这是纯粹的野生鱼,从来都没有经过人工方面的干预,能够见到它们,那可真是一种缘分呀!”话题迅速登上热搜,网友直呼“千年难遇的自然奇观,但这一现象究竟是巧合,还是暗含文化深意?背后又折射出哪些值得思考的问题?

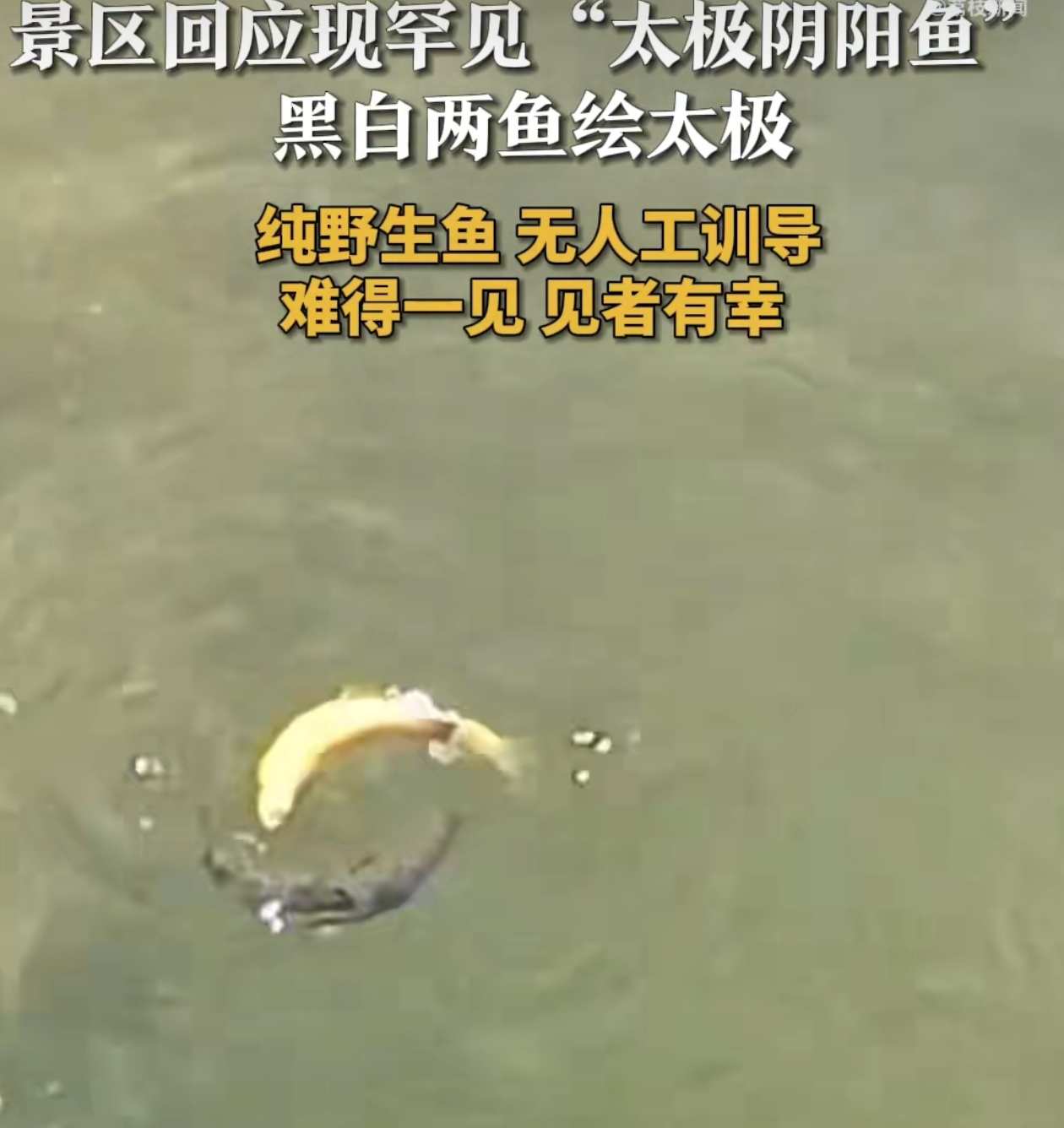

从视频画面看,两条鱼一黑一白在清澈的潭水中以环形轨迹游动,恰好形成了太极阴阳鱼那般的图案。我们看看其他人怎么说,调侃:“鱼也懂传统文化?不过生物学专家指出,鱼类群游时,本来就比较容易形成规律性的轨迹,尤其是在特定的光照以及水流条件之下,从视觉方面来看,有可能会产生类似几何图形那样的效果。比如沙丁鱼群,常常展现出像漩涡那般的形态,热带鱼群,也会挨得很近,并且组成特定的队形。黑龙潭的“阴阳鱼”现象大概率是,光线角度、水流速度与鱼类自然行为共同作用的结果。

其实呢这一现象在被给予文化解读之后,立马就引起了共鸣。太极文化可是中国传统哲学的重要象征呀,它意味着阴阳的和谐,还有万物的平衡。游客在没防备的时候,逮到了“像太极图那样的东西”,这不但满足了大家对神秘现象的好奇心理,而且也跟中国人“天人合一”的这种集体潜意识相符合。经过仔细分析能看出,这种现象的意义可大着呢。一方面它让人们对传统文化有了新的了解,另一方面,也让人们重新思索人与自然的关系。正是在这样的探索过程中,文化的魅力充分展现出来了,人们的内心也因此有了归属感。

景区工作人员着重指出,“纯粹的野生鱼,没有经过人工方面的干预”,这看上去像是在把事实给阐明清楚,其实是很巧妙地借着这个势头来展开营销活动;而且他们这样做,反倒让更多人对这些野生鱼产生了兴趣。这几年国内文旅行业深刻明白“文化IP+自然奇观”所蕴含的流量逻辑;贵州的“天空之镜”,以及新疆的“八卦城”等诸多案例,均通过将传统文化符号与之捆绑,进而快速提升了自身的知名度。黑龙潭的“阴阳鱼”这一现象,刚好给景区增加了,“人杰地灵”的标志。这不但让游客抢着来,参观还进一步提高了当地的文化形象,让它在人们心中更深刻了。将“增加了”改为“增添了”,“抢着来参观”改为“争先恐后地前来参观”,使用了宾语前置结构“让它在人们心中更深刻了

不过这种“文化附会”也存在争议。我们看看,其他人怎么说,质疑道:“如果明天出现三条鱼,是不是要叫‘三才阵’?”过度解读自然现象,或许会削弱文化符号的严肃性。如何在尊重科学的基础之上,合理地利用文化资源,仍是景区需要去权衡的问题。

网友热议:一场“自然与玄学”的认知碰撞事件开始发酵后,评论区慢慢分成了两种,完全不一样的观点。有一部分人坚决认为,这是“上天给的,吉兆”;而且还有人主动提议,景区搞个太极主题的旅游项目。这个时候,另一部分人一直着重强调,“应该把科学阐释,放在最前面”,并且不停地提醒大家,要用理性的态度对待这件事。有意思的是,在这个过程当中,年轻群体更爱用“玩梗”的方式来化解争议。比如有人很幽默地调侃“鱼在进行,练功行动”,还有人想法奇特,说“潭底住着,修炼成仙的高人”。就这么着,借着这种活泼有趣的表达形式,传统文化竟然意外地以更让人容易亲近的方式进入了公众的视野。

更深层地看,这场讨论,反映了当代人对自然现象的双重态度:既渴望用科学去破除迷信,又难以割舍,对未知事物的浪漫想象。正如网友所说:“信不信太极鱼并不重要,重要的是它让我们,重新关注自然之美。”更深层地看,这场讨论,反映了当代人对自然现象的双重态度:既渴望用科学去破除迷信,而且又难以割舍,对未知事物的浪漫想象。正如网友所说:“信不信太极鱼并不重要,其实重要的是它让我们,重新关注自然之美。”

黑龙潭的“阴阳鱼”,能否持续地为景区引流呢?关键其实就在于后续所采取的动作。若仅靠一次热点炒作,而且热度消退之后,其实难免会归于沉寂。参考日本北海道的“青池”以及云南的“蓝月谷”,这类自然景观的长红秘诀在于“持续制造体验价值”。比如可以结合四季的变化,推出主题摄影赛;并且还能开发周边的文创产品。对于黑龙潭而言,或许可以定期举办太极文化交流活动,甚至联合科研机构监测鱼类行为,将偶然现象转化为可持续的文旅IP。

结语:当自然遇见文化,我们该看见什么?黑龙潭的“太极阴阳鱼”之所以引发热议,从根源上讲,这其实是一次自然奇观与文化符号的偶然邂逅,而且它就像两个截然不同的领域在瞬间产生交汇,进而塑造出一种别具一格的画面。它提醒我们:无论是用科学,去解释那些现象,而且用文化,来赋予相应的意义,这样的话最终都是为了激发人们,对于自然之美的那种敬畏以及探索。下次遇到类似事件的时候,不妨先把“玄学还是科学”的争论暂且放下,仅仅去欣赏造物主的神奇;毕竟这个世界的美好,常常隐藏在那些让人意想不到的巧合里面。