2022年2月的清晨,俄罗斯以“特别军事行动”的名义踏入乌克兰东部。

这场突如其来的军事冲突,表面看是国家之间的军事摩擦,但深挖下去,其实是多层次、多维度博弈的集中爆发。

说白了,这不是一场临时起意的战争,更不是普京一个人的孤注一掷,而是长达数十年战略矛盾的集体总爆发。

透过表面,我们能看到战争背后的本质。

“世界换挡”悄然启动

2022年2月24日凌晨,俄军越过边境,坦克开进顿巴斯,战机呼啸穿越哈尔科夫上空,基辅警报声骤响。

俄罗斯称之为“特别军事行动”,乌克兰称之为“全面入侵”,而世界,则被迫重新审视战争的意义。

到了2025年,硝烟未散,争议愈烈。

俄乌冲突,成为世界格局剧变的前奏。

不是简单的地缘争端,不是某国领土矛盾的延续,而是一场真正意义上的全球性冲击。

人们开始不断追问:俄乌战争到底打的是什么?又该怎么看这场冲突?

从表面上看,这是俄罗斯与乌克兰之间的直接军事对抗,是坦克对导弹,是老牌强国对新生政权的硬碰硬。

但如果只是停留在乌克兰这个战场本身,那就低估了这场战争的深度与维度。

要知道,从喀布尔到的黎波里,从摩苏尔到阿勒颇,类似的场景在过去二十年已上演无数次。

俄乌不过是换了主角、改了剧本,却用了同一个导演。

关键在于,乌克兰不是在单打独斗。

它背后站着整个西方世界。北约源源不断地提供武器,欧盟不间断地输出资金,美国情报系统全方位渗透战场。

而俄罗斯,也不是孤身一人硬撑。

它依靠资源,靠的是国内强硬派的支持,靠的是长期积累的战略纵深,靠的是一套近乎残酷的战争韧性。

这是一场国家级别的“比耐力”,不是一两次局部胜利能终结的拉锯。

局势之所以难以明朗,不是因为谁的军力更强,而是因为这场冲突本质上,已经不是一场传统意义上的战争。

它是一种信号,是时代转向的表征。

它反映的,不是“乌克兰怎么办”,而是“世界要往哪走”。

乌克兰成了表面战场,背后却是全球博弈的对撞区。

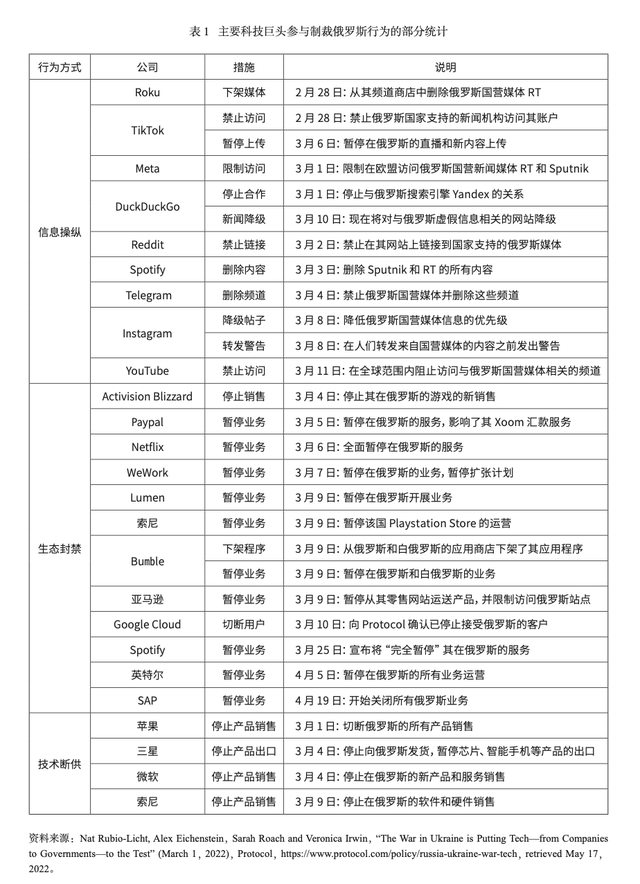

货币政策、能源流向、粮食出口、技术管控、金融制裁,甚至意识形态叙事,全都卷了进来。

谁还敢说这只是两个国家之间的战争?

事实是,北极的气温、欧洲的电费单、中东的石油定价、亚洲的粮价,全在这场冲突中起伏不定。

乌克兰是试验田,也是照妖镜。

美国和其盟友打的是一场资源、秩序与价值观的维稳战,俄罗斯则押注于力量和意志。

双方都不肯让步,战场上每一寸土地的拉锯,背后都有一场更宏大的制度与秩序的对冲。

我们看到的,是坦克推进的轨迹,听不到的,是全球经济神经的抽搐和重组。

这场战争没有明显的胜负,也没有清晰的剧终标志。

它像一个慢性过程,渗透进世界体系的每一条缝隙,改变着资源流向、贸易结构和地缘态势。

什么时候结束?恐怕不是普京签下某个协议那天,也不是乌克兰收复某座城市之时。

这场冲突的终点,可能是某种全球秩序的重构,是各国对未来关系逻辑的彻底调整。

在这个过程中,谁能先觉醒?谁能率先认清现实?谁能在巨变中保留自主?

俄乌冲突正在强迫每一个国家重新定位。

过去三年,许多国家开始重估安全政策,强化军备,调整能源依赖。

甚至连非洲、拉美这样传统意义上的外围区域,也在试图抓住这场秩序重构的机会,争取更多话语权。

这就是俄乌战争真正的意义——它不是一场“乌克兰问题”的军事冲突,而是一场全球性的认知斗争,是一次时代的精神解构。

它暴露出整个世界的集体困境。

看似是一个地区局势的恶化,实际却是全球共同困局的集中体现。

安全与发展两难、全球治理瘫痪、地缘政治复燃、多边秩序解构,没有一个国家可以置身事外。

世界到底要走向合作,还是回到集团对抗?未来的国际秩序,是博弈后重塑的平衡,还是零和后的彻底分裂?

这才是俄乌战争带来的新问题。

所以,它不仅是一场战争,也不仅是一场冲突。它是一场思想解放,一场彻底的认知洗牌。

战争真正改变的,是世界对战争本身的理解。

战争不是偶然事件

在任何时代,当不同社会阶层的核心利益出现不可调和的冲突时,战争,往往只是时间问题。

矛盾的积累不会无声消散,它总会以某种方式爆发出来。

而一旦现有体制的调节机制无法维持平衡,暴力就成为了被动却不可回避的选项。

战争是深层结构失衡的外显症状,是政治的极端表达方式,是制度安排无法自我修复时的一次系统“硬重启”。

当年,北约东扩的决定,表面上是联盟内部战略布局的调整,实则牵动了整个欧亚大陆的安全边界。

1990年代初,冷战刚刚落幕,美国国内围绕是否继续扩大北约展开了激烈讨论。

持反对意见的大多是现实主义学者与外交官,他们警告:北约的每一次东扩,都是对俄罗斯安全感的直接挑衅,是在为未来制造敌意。

支持者则相信,北约的存在本质是防御性的,它不会引发反应。

这场辩论最后以现实主义者的失败告终。

1999年,北约第一次扩展到中欧三国;2004年,第二轮扩张将波罗的海国家一并纳入。

到了2008年,事态进入新阶段。

那年春天,北约在布加勒斯特峰会公开表示,乌克兰和格鲁吉亚将被纳入北约。

这个声明对俄罗斯来说,是红线的触发。

当时的俄罗斯政府明确表态:乌克兰一旦加入北约,将对俄罗斯国家安全构成实质性威胁。莫斯科不会坐视不理。

但这并没有阻止西方继续推进扩张计划。

真正的危机始于2014年。乌克兰政局突变,亲俄政府被推翻,亲西方力量上台,克里米亚随即发生变局。

俄罗斯通过迅速的军事行动控制了克里米亚。这一动作引发了西方的强烈谴责,同时也促使美国与欧盟进一步推动乌克兰“脱俄入欧”。

从那时起,俄乌矛盾进入持续高压状态。

军事摩擦不断,外交沟通几乎中断。

而在西方舆论场上,普京被塑造成一个想要“重建苏联”的帝国主义者,被描述为一个不计代价扩张领土的战争狂人。

但问题是,至今没有确凿证据表明普京有吞并整个乌克兰的战略意图,更无任何信号显示他想进一步征服东欧国家。

他的立场一直是对北约东扩的战略反应,而不是出于所谓“复辟沙俄”或“重建苏联”的野心。

从他的多次公开讲话、俄罗斯国安会议纪要、对乌军事行动的初期部署来看,更像是一场预防性反应,而非征服计划。

这并不是替他辩护,而是出于对局势基本逻辑的判断。

俄罗斯的国家战略核心,从苏联时期延续至今,一直是“缓冲带思维”。

历史经验告诉它,缺乏战略缓冲的边境,是国家安全的巨大隐患。

而乌克兰,一旦被纳入北约,其境内可能部署的西方军事力量,将让莫斯科毫无预警空间。

对俄罗斯而言,这是切实存在的生存忧虑。

此后几年,每次俄方试图通过谈判缓解局势,换来的基本都是西方态度的僵硬甚至冷处理。

北约不撤一步,安全对话停滞,乌克兰不断被推向军事边缘。直到2022年,局势全面失控。

西方试图通过持续东扩,把冷战后构建的安全模式无限延展,却忽略了一个基本事实——大国之间的安全,不可能只靠一方的绝对主导来实现。

战争从来不只是“开打”那么简单,它是权力平衡的断裂,是国际秩序中的漏洞长期未被修复的后果。

如果不能理解这一点,就无法真正把握俄乌战争的实质,也难以理解未来可能爆发的其他冲突。

所谓“新冷战”,不是指东西方阵营简单回归,而是多极体系中每一个区域的摩擦都可能引爆系统性震荡。

这场俄乌战争的战火虽烧在东欧,但它发出的警告,是全球性的。

国际秩序出现深层裂痕

很多人说,这场战争是因为北约东扩触碰了俄罗斯的底线。

这个说法没错,但也不够完整。

从冷战结束算起,北约其实已经完成了数轮东扩。

从波兰到波罗的海三国,再到格鲁吉亚和乌克兰的加入提案,步步紧逼,越来越接近俄罗斯核心防御圈。

美国主导下的北约,不断在地图上推进,也不断在俄罗斯的安全观念中制造危机感。

90年代的俄罗斯,其实对北约东扩并非全盘否定。

尤其是叶利钦时期,俄罗斯一度尝试过“拥抱西方”。

普京上台初期也延续了这种外交路线。

那时候,普京公开表示过希望和美国建立稳定关系。

他和小布什频繁会晤,光是在2001年就见了多次。

那段时期,甚至有人幻想俄罗斯有朝一日会“部分加入”北约。

问题在于,美国从未真正接纳俄罗斯成为“朋友”,也未曾放弃对俄罗斯的战略防范。

而这场战争背后的更深逻辑,其实是世界经济格局的系统性分化。

在冷战结束后,全球化成为主流叙事。

美国借助其在技术、资本、军事、金融和文化上的全面优势,逐步建构起以自己为核心的全球体系。

世界经济的价值链条被彻底重组。美元掌握了货币主导权,华尔街把控了全球资本流动,硅谷成为科技话语权的源头。

而美国军工体系和情报网络,几乎覆盖了世界每一个角落。

这是一种典型的“链条型霸权”结构——上游控制话语权,中游主导技术标准,下游再反哺军事和金融。

这样的全球体系运转了二十多年,直到俄罗斯意识到:它永远只是一个被动参与者,永远得不到真正的“入场券”。

其实普京并非没有尝试过妥协。

曾几何时,俄罗斯也想过和美国“合作共赢”。但美方从未给出平等的回应。

尤其是在2008年格鲁吉亚战争后,华盛顿对俄罗斯的疑虑彻底固化。

克里姆林宫则逐渐认清现实:只要俄罗斯不是美国主导秩序的附庸,就永远是“潜在威胁”。

从那一刻开始,俄美的对抗已不再局限于“谁更强”,而是“谁主导规则”。

克里米亚的全民公投到顿巴斯的分离行动,北溪管道的博弈到对能源市场的操控,这些看似地区性的战术动作,其实背后都有更宏大的逻辑。

俄罗斯要打破美国主导的全球结构,至少在自己周边区域建立一套可以自主控制的秩序。

所以俄乌冲突其实是两个不同体系的碰撞。

一方是掌握全球市场、操控舆论系统的美元霸权;另一方是手握能源与资源、希望重建势力范围的大陆强权。

而夹在中间的,是世界上大多数国家。

它们既不能完全得罪俄罗斯,毕竟能源和粮食还要靠它;也不能轻易挑战美国,因为金融、科技、市场与规则仍然由美方主导。

这种“不能站队又必须表态”的尴尬,正是当下全球政治的现实写照。

如果说俄乌冲突是一场军事冲突,那只是表层。

如果要真正理解它,必须看见它背后的“结构性危机”——国际体系的合法性在被质疑,全球秩序的主导权在重新洗牌,而“规则”这个词本身,正在失去原有的权威。

在西方眼中,俄罗斯是一头试图冲撞秩序的修正主义大国。

他们说,俄乌战争是对以规则为基础的国际体系的公然挑战,必须坚决打击。

而在俄罗斯的视角中,这个所谓“规则秩序”本质上只是美国的单边霸权工具,是一种变相的新殖民结构。

真正的多边主义,根本没有诞生过。

这决定了俄美之间不可能轻易达成和解。

只要全球治理逻辑仍是“一家说了算”,只要国家之间不能在安全、利益与发展模式上获得真正的平衡,类似俄乌这样的冲突,还会反复上演。

这就是今天我们看到的世界。

表面是坦克、战机、无人机;实质是规则、结构、霸权。

只要底层逻辑不变,战火就不会真正熄灭。

参考资料:

俄乌冲突:世界百年未有之大变局的一个缩影

新京报俄乌冲突背后的秩序之争及其对国际秩序的影响∗ 阮建平 何诗雨