一段综艺节目中的餐桌对话,意外成为公众解读汪小菲与大S婚姻关系的密码。

两人围绕"情绪管理"展开的争论,不仅暴露了婚姻中的深层矛盾,更折射出明星夫妻在事业与家庭平衡中的结构性困境。

婚姻专家指出,这段对话本质上展现了两种价值体系的碰撞——企业家精神与演艺行业特质的不可调和性。

从职业特性来看,汪小菲作为餐饮集团管理者,其工作模式具有强即时性与高压力特征。

每天面对食材供应链、服务质量把控、员工管理等突发状况,决策链条的即时性要求使其养成快速反应的行为模式。

反观大S的演员职业,工作流程呈现高度计划性,剧组运作依赖严密的日程安排。

这种职业差异在对话中具象化为"服务业"认知的分歧:汪小菲强调现场即时应对的重要性,大S则侧重标准化流程的执行。

心理学研究显示,长期异地分居会使夫妻认知差异扩大3-5倍。

两地工作造成的物理隔离,加剧了这对夫妻的认知错位。

汪小菲需要处理大陆实体产业的日常运营,大S则深耕台湾娱乐圈,这种空间分隔不仅影响情感维系,更导致双方失去共同生活场景的缓冲地带。

当工作压力无法在共处中得到消解,视频通话中的情绪失控就成为必然。

从对话细节可窥见权力关系的微妙失衡。

大S以"善意提醒"为形式的批评,实质上构成对丈夫职业价值的否定。

其使用的对比句式——"我们演戏……你是指挥人,我是受指挥",暗含对服务行业管理者的认知偏差。

这种言语模式若持续存在,会造成伴侣的自我价值感流失。

社会学家指出,持续10年的单向价值否定,足以摧毁任何亲密关系中的平等基础。

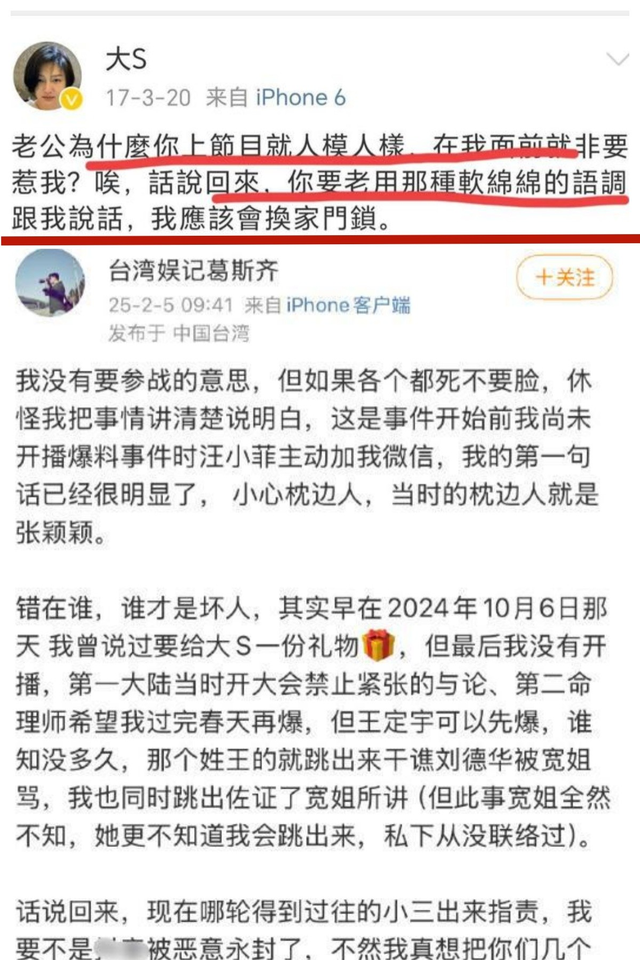

作家陈岚的介入为公众认知提供了多维视角。

她对非黑即白叙事模式的质疑,揭示了舆论场的简化思维陷阱。

"35岁成熟个体的婚姻选择,本质上是价值交换的动态平衡",这个论断打破了"加害者-受害者"的二元框架。

事实上,两人的婚姻存续期间,汪小菲的商业版图借助明星效应加速扩张,大S则通过婚姻提升社会资本,这种互利机制原本可以成为关系的稳定器。

抚养权争议背后存在法律认知差异。

台湾地区《民法》第1094条规定,父母对未成年子女权利义务的行使,可由法院酌定适当人选。

S妈坚持保留监护权,可能涉及财产控制权的深层考量。

法律专家分析,若孩子户口与S妈绑定,未来涉及继承权行使、不动产处置等事项时,监护权持有者将具备实质性影响力。

这种安排表面是情感牵绊,实则为资产控制预留操作空间。

舆论战的升级暴露媒介生态的畸变。

台媒持续输出负面报道的策略,符合"悲情营销"的传播规律。

研究显示,涉及两岸关系的娱乐新闻,点击量通常较普通娱乐事件高出47%。

这种传播特性被利益方利用,通过制造对立议题转移公众注意力,实质是为延缓遗产分配争取时间。

在流量经济的驱动下,当事人隐私沦为商业博弈的筹码。

代际创伤在监护权争夺中若隐若现。

S妈对控制权的执着,可能源于其自身在演艺圈浮沉的经验认知。

老派艺人普遍存在的危机意识,转化为对第三代资源掌控的过度焦虑。

这种代际传递的心理机制,导致其将外孙子女视为家族资本的延续载体,而非独立个体。

儿童心理学家警告,这种工具化养育模式,可能造成孩子成年后的身份认知障碍。

公众情绪的极端分化反映社会转型期的价值冲突。

支持汪小菲的群体多强调责任伦理,认同其在婚姻存续期的经济付出;同情大S的受众则侧重情感体验,关注关系中的权力失衡。

这种分裂实质是现代性困境的投射——物质保障与情感满足能否在亲密关系中实现统合。