女娲补天并非制定“天文历法”也没补“天空”,而是补“昆仑”

作者:宋翔(翔子史前推理师)

“女娲补天”常常被传统解读为"修补天空"或“进行天文历法校正",其实没那么复杂,“女娲补天”就是字面意思,就只是女娲领衔的一场大型建筑工程项目而已,没错!昆仑即是“天”,最高神权所在地的特指!

一、女娲补的“天”到底是什么?

首先,女娲补的不是虚无的天空。在《山海经》等文献中,古人用“穹”“苍穹”、“碧落”等词指代天空,而非用“天”。

其次,女娲“补天”与“补日”历法也并无关系。上古之时的文献从来没有用“天”来指代日子,古代都是说“今日、明日”,“一日、两日”,而没有“今天、明天”,“一天、两天”的说法。如果“天”是指历法,那么同样在《山海经》里被解读为与天文历法有关的“羲和浴日”,“后羿射日”,为什么不叫做“羲和浴天”,“后羿射天”呢?如果女娲补天补的是历法,为什么相关文献提到女娲补天时提到了洪水、鳌足、芦灰、五色石等等与现实物质资源有关的具体事项以及由此产生的天倾西北地陷东南的地质变化现象,如果女娲补的是天文历法,那洪水、五色石、芦灰、鳌足等等这些实物在历法里又指代的是什么呢?

当然,特别说明一下,女娲伏羲的确是华夏早期天文历法的观测者和制定者,而本文仅仅只是针对“女娲补天”这个传说,强调与天文历法无关。

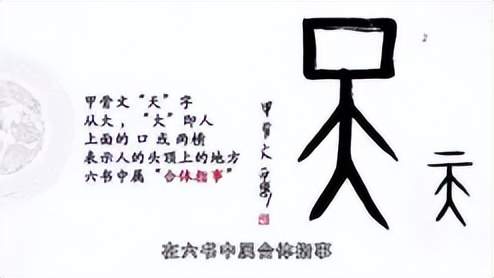

接下来,我们回到“天”的最初含义,天字可追溯到甲骨文,其字形像人站在方形平台下仰望。早期异体字“兲”也让人联想到八字形平台,上为“王”。

以上两种“天”的形态,都与众多文献里提到的“古昆仑”对应上了:

1.古昆仑是一个方形的山:东方朔《海内十洲记》:“昆仑,相去正等(边),面方各五千里”;东方朔《海内十洲记》:“昆仑,鼎于五方,镇地理也。”《山海经》“轩辕国,其丘方(方形)”。《山海经》:“昆仑,百神之所在,在八隅(方)之巖(岩),赤水之际,非仁羿莫能上冈之巖(岩)。”《河图括地象》:“龙池之山,四方而高。”

2.古昆仑是柱状山形:《河图括地象》:“昆仑,天中柱也,气上通天。”东方朔《神异经》:“昆仑有铜柱焉,其高入天,所谓天柱也。围三千里,员周如削。”胡应麟《飞来峰》:“昆崙一柱从天下。”

3. 古昆仑有温泉,瀑布,尤其山顶还有池:《河图括地象》:“龙池之山,四方而高,中央有池。”北宋大书法家米芾的书法名作《研山铭》:“五色水,浮昆仑,潭在顶,出黑云。”

以上几条古昆仑的特征与雅安眉山交界的瓦屋山非常吻合。瓦屋山位于北纬30度,海拔2830米,是世界第二高海拔平台山,平台占地11平方公里。瓦屋山不仅是典型的柱状平台山形,瀑布温泉众多,其中还包括一条落差达1055米的世界高差最大瀑布——兰溪瀑布。尤其值得一提的是,瓦屋山平台状山顶还真有一个天然湖泊——鸳鸯池。

不仅如此,瓦屋山区域的流沙河、金沙江(古称黑水),以及其区域的大熊猫等也与古籍文献中昆仑的地理和物产记载的信息吻合。

从人文活动角度来看,瓦屋山也确实在道教中具有重要地位,许多道家道教人物在此留下了活动痕迹:相传老子西行至瓦屋山访道隐居,瓦屋山因此被视为道教发祥地之一。东汉末年,张道陵在瓦屋山下传道创教,留下《张道陵碑》。他所提倡的一些原始互助的主张,至今仍在瓦屋山区流传。四川省社科院李后强教授主编的《瓦屋山道教文化》一书,收集了众多学者的主要研究成果,证明瓦屋山是世界道教源点,是道教草创之地。晋代葛洪在瓦屋山结茅练丹,留下了抱朴洞、看花台、老君观等遗迹。元末明初,张三丰到瓦屋山修行,创立“屋山派”,瓦屋山因此成为道教修炼的重要场所。

以上内容小结一下,女娲补的天,可能补的就是古昆仑,而古昆仑应就是位于雅安眉山区域的瓦屋山。

当我们有了这样的基础认识之后,也就很好理解上古文献中提到“天”的时候所指代的事物了。比如:“天书”即可能为古昆仑天庭的最大法宝“易”;“天帝”即可能为古昆仑天庭的最高神权首领;涿鹿之战中帮助黄帝的助手“天女魃”“九天玄女”即可能为来自古昆仑神权的“女官”;《山海经》“都广之野,天下之中”的“天下之中”,即可能是“天庭古昆仑之下的中国”;颛顼大帝“绝地天通”即可能是阻断昆仑神权与民间的直接联系;“天门”即可能为古昆仑山门;“天涯”即可能为古昆仑山涯壁;“天府”即可能为古昆仑神庙;“天府之国”即可能为昆仑神庙周边的方国......

到这里,“女娲补天”的“天”就不言自明了,“天”即可能是指女娲神权组织居住的场所古昆仑所在地。女娲补天的实质就是由于地质灾害,建筑或山体道路被毁,女娲采炼当地材料加以修缮,也就是说,女娲补天真的可能单纯就是一个朴素的建筑工程。

二、女娲补天的工程背景

《淮南子》《列子·汤问》《论衡》《三皇本纪》等文献详细描述了女娲补天的背景和过程。文献中提到“九州裂,火炎炎而不灭,水浩洋而不息。猛兽食颛民”,“天柱折,地维绝”,“天倾西北,地不满东南”。这些描述表明,女娲补天是一个针对昆仑山天庭的维修工程。

“天柱折”指的是昆仑山(瓦屋山)的山体出现垮塌,而“天倾西北”则描述了昆仑山山体西北偏高、东南偏低的地形特征,这与瓦屋山的实际地形完全一致。文献中还提到女娲“炼五色石以补其阙;断鳌之足以立四极”,这些工程细节进一步证明了女娲补天是一个实际的物理修复工程。这里提到“断鳌足”,有趣的是,古昆仑也被称为“龟山”,而瓦屋山的山形轮廓正是一个明显的龟鳌形。

在瓦屋山区域,雅安天泉、荥经、蒙顶山等地流传着女娲炼石补天的种种传说和女娲补天“痕迹”,现今雅安各地仍有“女娲补天”像。这让女娲补天维修瓦屋山天庭的推论更具有了依据。

三、五色石的材料来源

瓦屋山周边有两种矿物材料与传说中女娲炼的“五色石”吻合。

一种是产于雅安的名为“五色石”的特殊石材,因含多种金属矿物而呈现五彩斑斓的色彩,主要分布在雅安的天全县、荥经县和蒙顶山等地。这种石材质地坚实细腻,微透明或半透明,硬度适中,适合雕刻。雅安五色石的主要成分包括绢云母、高岭石、石英及方解石,具有良好的耐高温和抗腐蚀特性。雅安五色石曾被誉为中国十大名石之一,现被列为四川省非物质文化遗产,广泛用于制作石雕、砚台、摆件等工艺品。其独特的色彩和质地,使其成为研究古代历史和文化的重要实物资料,也与女娲补天的传说紧密相连,被认为是女娲补天所用材料的理想选择。

(雅安五色石)

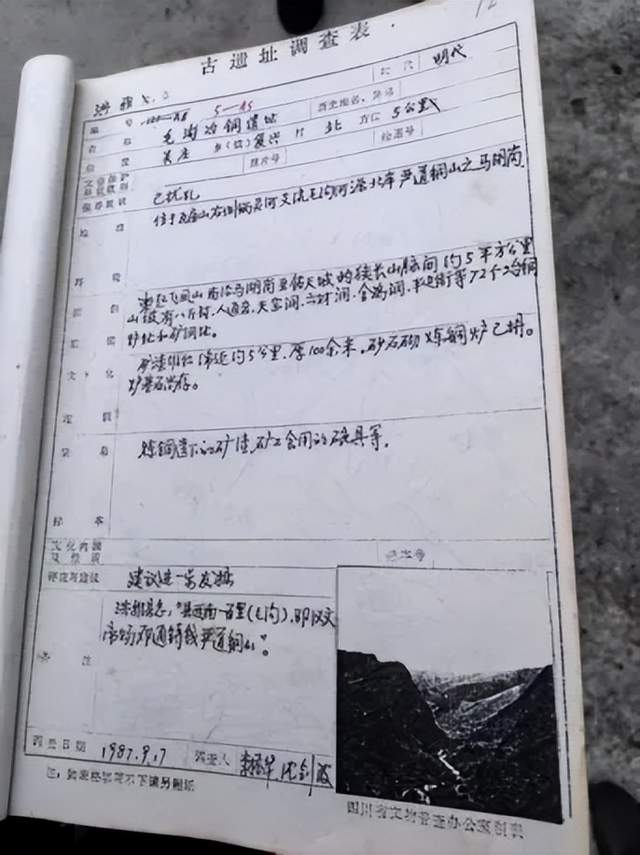

另一种是分布于眉山、雅安、乐山的铜。近日,据原西藏地震局局长朱荃新书《探秘中国百慕大》透露,四川雅安、眉山、乐山等地发现了巨量的古冶铜窑和上亿吨的古冶炼铜渣。这些铜矿渣中含有高碳铜,不仅含铜量高,而且含碳量也极高,这意味着在上古四川,铜并非稀缺,而且冶铜的条件也比较简单容易。这片区域的铜矿、铜洞、铜链、窑、渣、码头等构成了完整的古铜产业链,规模超级巨大,估计达到上亿吨。仅在峨边五渡口张山区域一个U形槽就发现上百万吨炼铜渣,而在峨边已发现的类似冶铜点还有二十多个。据眉山文史学家王仿生老先生介绍,仅眉山洪雅复兴村的毛沟一个矿渣堆就长达5公里,厚达100米,规模之大令人惊叹。

(眉山洪雅丛林岗3米厚冶铜渣)

流传于瓦屋山旁雅安“严道”地区的西汉时期“邓通铸币”的故事,也从另一个侧面说明瓦屋山区域冶炼技术的发达和铜矿资源的丰富。这些发现为女娲炼石补天的传说提供了坚实的资源证据支撑。

四、结论

综上所述,女娲补天的故事实际上是对昆仑天庭的维修工程。昆仑山就是瓦屋山,这一观点得到了古籍记载、自然地理特征、现代科学发现以及相关传说和遗址的有力支持。女娲补天不仅是一个神话故事,更是古代先民对昆仑天庭进行修复的真实历史记录。瓦屋山作为昆仑天庭的所在地,其独特的地理特征和丰富的道教文化内涵,使其成为中国古代神话和历史的重要见证。

请继续关注翔子推理师推理师,一起探索华夏文明起源的真实历史。

翔子史前推理师

新锐历史学者,原央视导演。首个提出“四川盆地,华夏源地”系统理论。全面定位“古昆仑、山海经、诗经”等华夏起源地重要地理坐标!历史的一半是地理!