之前有个读者朋友,在评论处问我:

水浒传作者,对宋江到底是什么态度?这期我就通过一个很简单的细节,来给大家说得通透一点。这个细节就是:枷对的,限制罪犯用的枷。

2

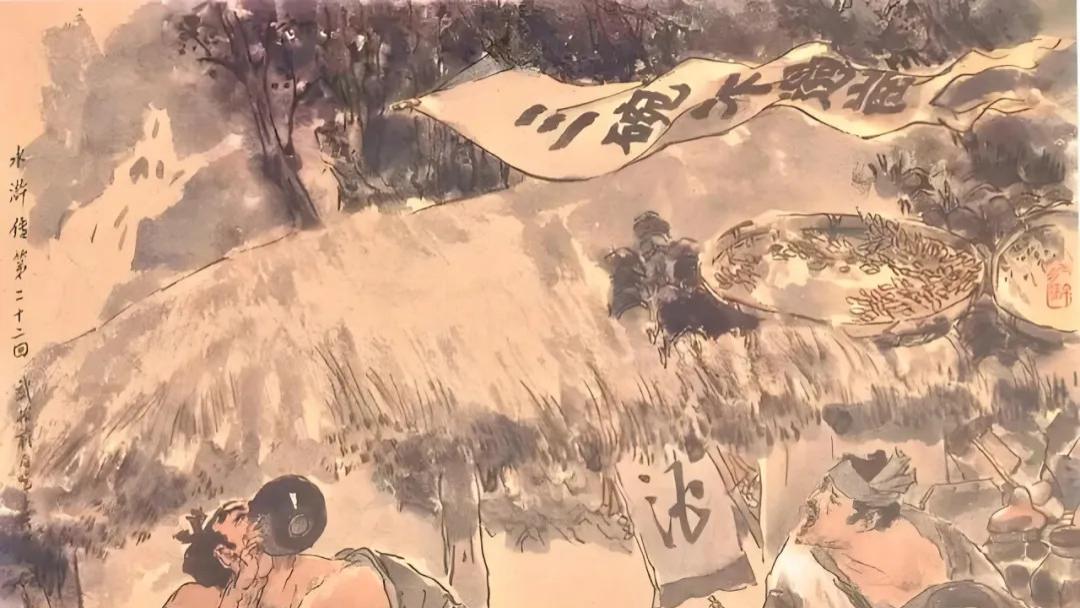

当宋江去自首之后,刺配江州的路上,路过梁山,好汉们飞奔下山来迎接宋江:只见吴用、花荣两骑马在前,后面数十骑马跟着,飞到面前下马。叙礼罢,花荣便道:“如何不与兄长开了枷?”宋江道:“贤弟,是甚么话!此是国家法度,如何敢擅动!”以上是第一枷,接着是第二枷:

三回五次,留得宋江就山寨里吃了一日酒。教去了枷,也不肯除,只和两个公人同起同坐。当两个枷,先后出现之后,它就是强调词了——是一颗“子弹”了。

好的小说,出现的每颗子弹,最终都要打出去的。当施耐庵这次打出的子弹是枷,那么它就将产生以下两个方向:第一个方向,就是假如施耐庵,是要刻画宋江对大宋的忠贞之态(在作者眼里,宋江是忠臣)的话,那么在过后,宋江将永远带着这个枷,直到目的地,枷的封皮依然会是完整的。

然而,这颗子弹,它打向了另一个方向:

两个公人道:“押司,这里又无外人,一发除了行枷,快活睡一夜,明日早行。”面对公人的建议,如果宋江选择的,是依然坚决的不从,说不管再辛苦,这是国家法度,那么这篇文章我们已经有结论了——作者对宋江持肯定态度。宋公明,是一个内心高洁、有所坚守的人儿。

但是这时的宋江,他说:

宋江道:“说得是。”当时依允,去了行枷。也是从此之后,直到离开穆弘村庄前,宋江的行枷都是离身的了:

当时宋江收放包裹内了。一行人都送到浔阳江边。穆弘叫只船来,取过先头行李下船,众人都在江边,安排行枷,取酒食上船饯行。当下众人洒泪而别。大家都去送别了,作者还要点出一句安排行枷——它竟然还没被戴上去呢!

明明在梁山的时候,不管是一开始面对花荣,还是一会上了梁山,宋江都坚决不去行枷。

可是在穆弘他们面前,宋江很开心地脱了下来了。好了,这里我再问大家:为什么呢?为何作者就是要打出这颗子弹?答案已经一目了然了,作者的目的之一,就是要拆穿宋江道貌岸然的虚伪嘴脸——就说你不想留在梁山,那就算了。换成武松、杨志这种大老爷们,不戴就不戴,也没什么大不了,不上山就不上山,又怎么样?但你这个不久前已经杀害无数良民的家伙,竟然在这个时候,偏偏要装模作样的一口一句国家法度,这就很虚伪嘛,就很作态嘛,对不对?这,就是作者的语言。作者就是告诉你,宋江是什么货色——跟三国演义对曹操的批判姿态一样的,水浒作者,对宋江的揭露姿态,从来也是清楚的。

蔡九知府看见宋江一表非俗,便问道:“你为何枷上没了本州的封皮?”两个公人告道:“于路上春雨淋漓,却被水湿坏了。”被水湿坏了的,可不止是封皮。