第一次工业革命诞生在英国,英国成为世界霸主。

第二次工业革命诞生在德国和美国,美国成为世界霸主。

就算是没有诞生过科技革命,苏联人靠抄袭西方技术也曾在冷战时期与美国同为世界超级大国。

唯有德国三次发起向顶级强国冲刺的尝试,三度被英美联合俄罗斯(沙俄、苏联)联手击败。

俗话说“再一,再二,不能再三”

为何这种历史局面会反复出现?

本文综合历史、民族特性、地缘历史等角度,来回答这个问题。

一、历史背景:日耳曼人的三次崛起与三次挫败

1. 普鲁士崛起与德意志帝国的建立(“第一次崛起”)如果追溯德国统一的源头,便要提到普鲁士王国在19世纪中后期迅猛的经济与军事扩张。

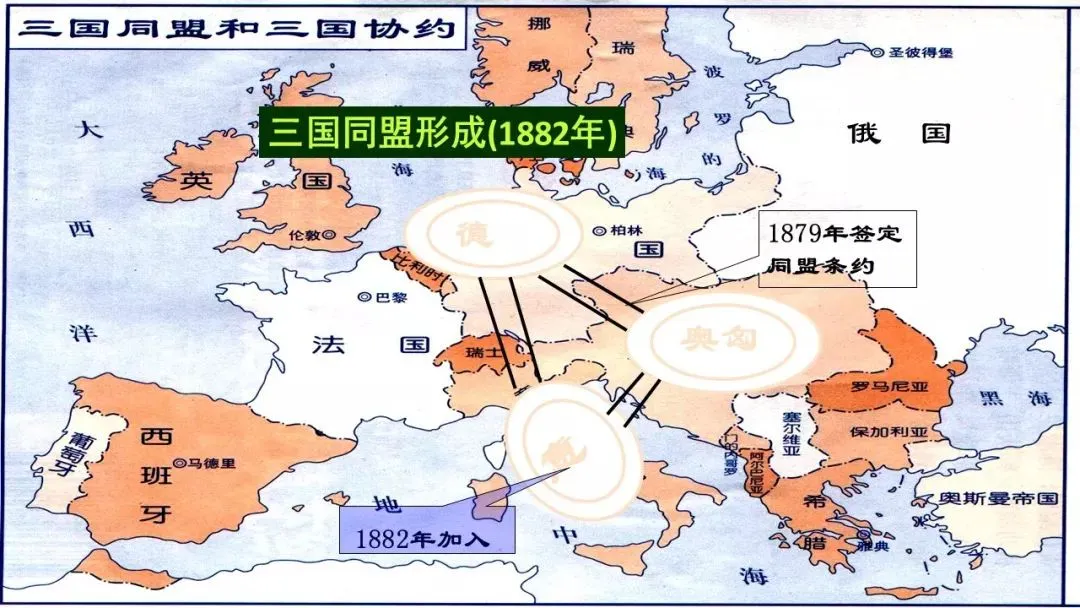

通过胜利地参与一系列战争(如普丹战争、普奥战争、普法战争),俾斯麦成功缔造了统一的德意志帝国(1871年)。

这是德国历史上第一次真正意义的“崛起”,因为这标志着一个现代统一民族国家的诞生。

然而,随着德意志帝国的工业实力蒸蒸日上,海外殖民与海军扩张势头却触碰到当时海上霸主——大英帝国的核心利益;

加之俄罗斯(沙俄)与德国在东欧地区存在领土和势力范围的争夺;而新崛起的美国同样在世界经济格局重塑中占据重要位置。

于是,一战爆发后,英、法、俄、美国等强国合力将德意志帝国击败,德国失去了帝国地位。

这种合围的背后,既有地缘政治的算计,也有对欧洲大陆“均势”传统策略的沿袭:英国尤其不希望欧洲大陆出现一个过于强大的统一势力。

第一次世界大战后,严苛的《凡尔赛条约》让德国背上了巨额赔款与国际地位的屈辱。

经济萧条与社会动荡给了极端民族主义机会,希特勒在1933年攫取政权。纳粹德国通过重整军备、发展工业、实行扩张政策,在短时间内再度让德国的军事与经济实力迅速提升。

而这样的德意志,与苏联在东欧地带激烈对立,更是与英国、法国在西欧产生重大冲突。

德国在1939年进攻波兰后,引发了英法对德宣战;

而当德国在欧洲战场上节节胜利并与苏联对峙时,被美国视为对全球战略利益的重大威胁,于是美、英、苏共同组成同盟国,从东西两线夹击纳粹德国,最终导致了希特勒政权的覆灭。

这就是德国历史上第二次崛起与第二次挫败的核心所在。

二战结束后,德国被一分为二——西德和东德。

依靠马歇尔计划注入的大量资金与自身工业基础的恢复,西德在经济上迅速成长为欧洲的“经济奇迹”典范,并在后来与东德统一,诞生了统一的联邦德国。

虽然在经济和科技领域很快恢复并位居世界前列,被称为“欧洲经济火车头”,但在政治与军事层面,德国处于北约体系与欧盟框架下,始终被牢牢限制在美国主导的全球格局之中。

德国对外政策在冷战结束后固然更加自主,但依然必须顾全与美国、英国等传统海权国家的关系,也不愿再涉足大规模军事扩张。

这样看来,德国第三次崛起更偏重经济与政治影响力的提升,却无法在全球范围内作为新霸主出现。

二、过于追求理性的民族性格和二战战败的后遗症导致德国难于成为军事霸主。德国民族有其鲜明的理性与秩序追求,尤其在科技、工业、哲学和文化领域有深厚积淀。

这些特质曾一度使德国在工业化时代拥有了高效率、严谨的科研与生产条件,也构成了经济腾飞的重要保障。

然而,比较之下,英国、美国等同样具备强大工业与经济实力的国家,却借助海洋文明及金融体系的垄断优势,拥有更为广阔的殖民势力范围和国际市场支配能力,而德国在对外扩张上一直受到遏制。纳粹时期极端民族主义的兴起和高涨,对德国的民族形象带来了巨大冲击,也让国际社会对德国的“强大”心有余悸。

二战之后,德国在国际关系中的表现往往带有谨慎与克制的色彩,致力于与周边国家缓和关系、成为“欧洲一体化”的领头者,而不是单独走上军事扩张的老路。

这种民族性格和后来的政策选择,影响着德国难以成为军事意义上的全球性霸主。

从19世纪末至今,德国在工业和科技研发方面一直走在世界前列:

化工、机械、汽车、制药、精密仪器等等领域,德国品牌与德国制造的影响力全球闻名。

然而,在国际格局中,仅有强大的工业与科技能力,并不足以支撑“世界级大国”的地位。对比英国与美国,这两国除了拥有与德国相当甚至更胜一筹的科技创新能力之外,还在能源、金融、航运、通信、全球化产业链布局等各领域占据优势。

德国所拥有的科技与制造业优势,无法击穿海权国家所构建的全球化体系壁垒。尤其在信息技术和互联网时代,美国凭借硅谷等科技高地形成了全球标准制定与国际性金融霸权(美元主导地位)并行的格局。

纵使德国在工业4.0、汽车自动化、绿色能源等方面持续领跑,但对比美国全球性金融科技支撑的“硬+软”双重霸权,德国难以撼动。

再者,在军工和航空航天领域,德国研发能力固然不俗,但相比二战后迅速吸收德国科学家与技术的美国,又或者拥有庞大军工业体系与重型武器技术积淀的苏联/俄罗斯,德国的军事实力仍显不足。

科技强大如果缺乏全球性金融和军事网络支撑,在大国较量中往往底气不足。

地缘政治学家马汉曾提出“海权论”,提出海洋是通往世界权力和财富的关键。

英国、美国等建立起全球海洋霸权的强国,通过掌控全球主要航线和海洋贸易,将自己的势力延伸至世界每个角落。

英国几百年来的海外殖民帝国,以及美国在二战后系统性的全球海军存在与盟友网络,皆是海权优势塑造主导地位的典型例子。反观德国,地理位置位于欧洲中心,幅员不够广阔,也并不具备像俄罗斯那般纵深。

对于英国或美国来说,天然的海洋屏障能抵御欧洲大陆的军事威胁,并可以从全球范围进行资源调配与“离岸平衡”。

德国在地理和战略纵深上均相对不足,一旦周边强国合力,就能从东西两面甚至多面同时对德发起夹击。

实际上,两次世界大战中,德国皆面临因地理局限导致“同时对抗多个大国”而难以为继的困境。在中短期内,德国想要打破欧陆的困局,必须挑战现存的海上霸权,而这需要巨额的军费投入、舰队建设和更广阔的海外基地。

然而,战后国际环境与德国在北约框架下的地位,早已限定了德国无法大力发展远洋海军从而挑战英美的现有海权。

一旦德国强行推动过度军备扩张,不仅会引发欧洲邻国的普遍忧虑,也会被美国等海权国家视为潜在威胁而遏制,恐再度重演“列强合围”的悲剧。

在历史上,英国在面对欧洲大陆出现强势国家时,一贯采取“大陆均势”策略,不允许欧洲出现单一的绝对霸权。

18-19世纪时,法国的拿破仑与德国的俾斯麦(后来到威廉二世)都先后被英国联合其他大陆国家所击败。

其中,德国因技术与工业优势崛起后,对欧洲版图构成了严重冲击,故而英国在世界大战时期坚定地维持对德遏制的政策。

美国在欧洲战场虽有“离岸”地理优势,却也基于自身利益越发深度介入欧洲事务;

其根本逻辑同样是:不能让欧洲大陆出现能独立对抗美国的超级强国。对于俄罗斯(或者说沙俄、苏联、后来的俄罗斯联邦)而言,德国的崛起同样具有巨大威胁:

无论是在东欧地区领土影响力还是在意识形态对立方面,德俄(苏)都多次正面冲突。

而在英美和俄罗斯之间,虽然二者在全球格局中也互有防范和竞争,但一旦德国企图统一欧洲大陆、对外扩张时,英美与俄罗斯便会在关键时刻结成“反德联盟”。

这样的合围格局已在德国的三次崛起、三次挫败中多次得到验证。正因如此,

德国想要摆脱这种“欧陆封锁”,难上加难。

六、当代局势与对未来的展望目前德国虽为欧洲经济的领头羊,但其对欧盟共同体的倚重程度极高。

在军事上,德国多年来倾向于维持相对低份额的国防投入,不仅因为历史因素造成的“集体迷思”,也因为德国在北约中扮演的角色无需过度扩张。

更何况,作为“欧洲一体化”的重要推动者,德国强调与法、意等国尽量保持平衡关系。在全球层面,“英美主导的海洋霸权”依然是国际政治经济体系的一大基石。美元地位、全球航线、金融体系与跨国企业网络、技术标准的控制力,都能使英美继续占据霸权地位。

俄罗斯虽然在冷战后国力下降,但依然拥有不容小觑的军事威慑和与欧美对抗的地缘政治资本。

德国要想单独成为“世界级超级大国”,必须在金融、军事、科技、资源获取能力层面全面超越英美俄这些传统大国,同时在地理和地缘利益的制约上寻找突破;但在当下的国际结构下,这几乎难以实现。如果说未来人类进入跨星际生存年代,也许地球的传统地缘政治格局将在更高层面上被淡化或重塑。

然而,在现有海洋时代,只要英美的海权霸权仍稳固——或得到新的技术形态(如航天、空间基站)的延伸支撑——就基本不会让德国有充分空间来突破传统桎梏。

英国、美国、苏联都曾凭借其独特的地理位置、庞大的人口与资源、强劲的军事力量与金融科技主导力,登上世界顶级霸主的舞台。

而德国在钢铁与科技上未尝不具优势,却受到地理位置、地缘政治环境及海权国家合围等多重制约,三度崛起,三度被英美与俄国(含苏联)联合击败。

二战后,更融入美国主导及北约框架,无法也不愿再度追求军事扩张。

展望未来,除非人类社会从“海洋时代”迈向更广阔的“跨星际时代”,德国才可能具备超越世界诸强的条件和空间。历史和现实一再证明:

在海权仍在主宰世界格局的时期,与之抗衡而不具备足够纵深与海洋优势的德国,要成为世界级大国,几近不可能。

只有当地缘政治的本质发生彻底转移,通过全新技术革命或跨星际生存形态改变全球权力分配格局时,德国才有可能迎来新的机遇。

然而在那之前,德国依然会是一支具有深厚工业与科技底蕴、在欧洲举足轻重的强国,却难以撼动英美的海上霸权。

[赞][赞][赞]