“远望江南三千里,近观湖北十路州。美景一时观不尽,天缘有份再来游。”

乾隆作为承接了康乾盛世的一代帝王,后世之人对他的评价优劣参半,并且对他诟病良多。最为人们所提及的便是他狂妄自大、闭关锁国的失败之举。

然而虽然乾隆有过,但是他也依然有着许多值得称赞的政绩,比如说他平定边疆之乱,大力发展农业、商业等行为,都让清朝的国力在一定程度上有所提升。

如今人们了解乾隆,大多都是从一些影视、小说等作品之中。对乾隆的印象,也止步在他喜好文学,诗词众多,以及六下江南,留下无数风花雪月之事。

值得一提的是,在乾隆有一次从江南回京的途中,却有人惊扰了他的圣驾。一名14岁的孩子拦在他的车前,一直管他叫爷爷。乾隆不信将他流放,结果镇守边关的大将军,却将他处死。

惊扰圣驾乾隆之所以能够顺利继承皇位,与康熙有着绝对的关系。因为康熙对他的喜爱,幼年时的乾隆,几乎是在康熙的教育下长大的。

康熙对于乾隆的评价很高,对于他的期望也很大。为了让乾隆有机会能够施展自己的才能。康熙甚至将皇位,传给了当时并没有优势的雍正。

雍正即位之后,几乎没有做过多的思考,就将乾隆内定成了自己接班人。因此作为皇子,乾隆的登基之路,可谓是格外的顺利。

由于自幼跟随康熙长大,因此在乾隆心中,一直将康熙作为自己的榜样与偶像,潜意识里总拿自己与康熙作比较。而最为明显的,便是乾隆不愿在执政时间上超过康熙,于是乎便早早退位了。

除此之外,还有“千叟宴”与“南巡”等,乾隆也都是仿照康熙做的。不过值得一提是,乾隆下江南的行为,与康熙有着本质的差别。

康熙也曾六下江南,但是他的目的,是实打实的为了考察民情、为了监督官员们的所作所为,更是为了治理河运、发展经济。而乾隆六下江南,更多的则是为了游玩、享乐。

后人大多知道乾隆在六下江南的过程中,留下了许多风花雪月的故事。却极少有人知道,他有一次在“南巡”结束回京的路上被两人拦住了去路,而拦住他车队的是一位老僧与一位十四岁的少年。

流落在外的“皇孙”乾隆第五次“南巡”时已年近七旬,而在这次“南巡”归京的途中,却发生了一件让他做梦都没想到的事情。

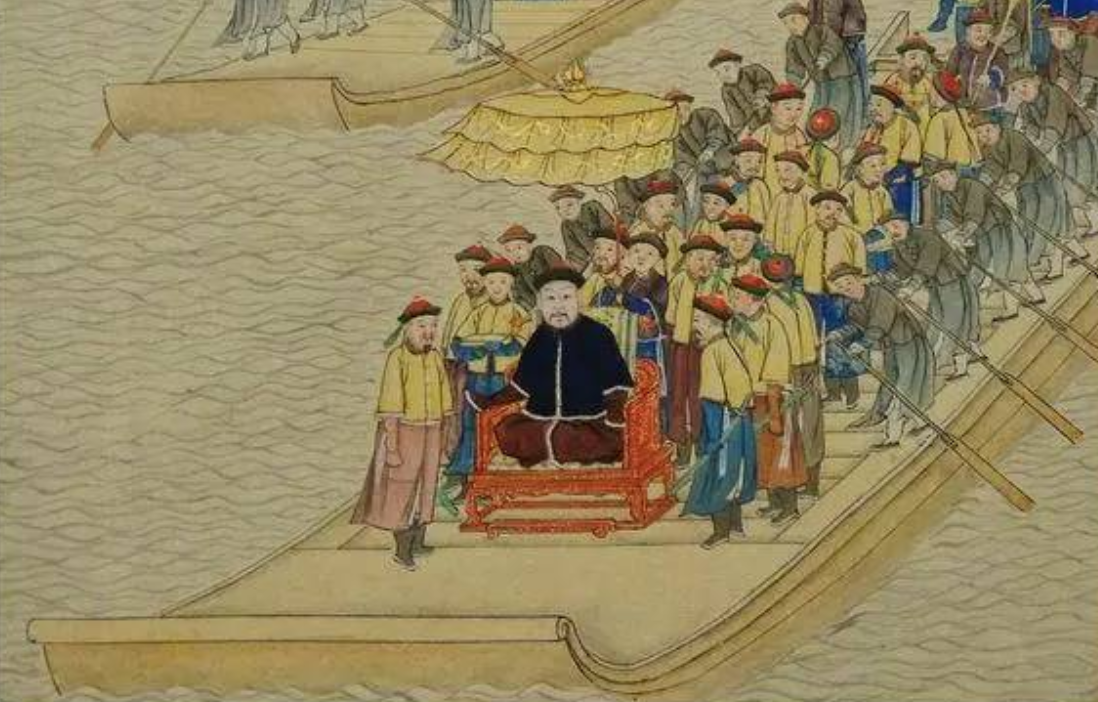

虽然每次“南巡”,乾隆都打着微服私访的旗号,但是每一次他的身边,都少不了大臣、侍卫等人的陪伴,声势虽然不是十分浩大,但是任谁一看,都知道他的身份非凡。

在他第五次“南巡”归来的途中,原本正在行驶的马车,却突然停了下来。还沉浸在这次“南巡”收获中的乾隆顿时警醒,连忙出声询问。

侍卫回禀说“车队被一老一少两人拦停,那老人信誓旦旦地说,少年是乾隆的孙子,请求面见乾隆。”

按照规矩,有人敢拦住乾隆的车队,那无论如何也算是惊扰圣驾,罪名非同小可。但是由于这两个人的理由太过“震撼”,护卫一时间也拿不定主意,只好如实向乾隆禀报。

乾隆听闻后也十分惊诧,自己好好的出来“南巡”,竟然还找到了个流落民间的皇孙不成?于是乾隆马上命那二人前来见驾。

待到那二人来到乾隆近前,乾隆仔细一看,那位老者是个上了年纪的僧人,而少年虽然衣着质朴,但是却有一股独特的气质,并且长得有些眼熟,仿佛在哪见过一般。

见到乾隆后,那老者表示,这个少年乃是四皇子之后,由于是私生子,便一直流落在民间,有他抚养长大。

如今这孩子已经14岁了,而且他也风烛残年,照顾不了这孩子多久。因此迫于无奈,才惊扰了圣驾,只希望这流落在民间的皇孙,能够早日认祖归宗。

乾隆听后便陷入了沉思,彼时他的四皇子早已不在,想要询问于他根本不可能。而且由于是私生子,又没有什么证人足以证明,光凭老和尚的一番话,根本不足为信。

不过这孩子仔细看来,竟然与他的四皇子有些相似,如果说真的是他的儿子的话,也并非没有可能。由于当下无法做出判断,乾隆只好将这两个人一同带回京城,与诸位大臣商议。

流放、问斩回到京城之后,乾隆先是询问了四皇子的妃嫔,可是妃嫔却说早年间四皇子的确有一子,不过早早夭折,这个孩子的事情,她连听都没听过。

乾隆无奈只好将这个难题抛出来,与诸位大臣商议。起初时,大臣们也没有统一的意见,各种说法皆有。

不过过了一段时间之后,突然有一位大臣禀告乾隆,说已经有了判断。

根据那位大臣所述,他发现这个少年总是不经意间盯着别人那些价值不菲的物品在看。并且眼中并非欣赏之色,而是一种占有欲。如果真是皇家血脉,绝不可能有这种小小的想法。

乾隆听完这个理由看似“蹩脚”的理由,不知为何却马上同意了,于是“此案”便有了判罚。这个“冒充”皇孙的少年,被乾隆判处流放,而那个老僧人则直接判处了死刑。

冒充皇子皇孙,无论如何也是抄家问斩,甚至株连九族的大罪。可是此次乾隆却只判罚了这个少年流放,并且各路官员,也都知道了这起案件判罚的理由,有些玩笑。

因此纵然这个少年被乾隆定做是“假冒”的,但是沿途官员,却没有任何一人,胆敢过分刁难他,万一有朝一日,他皇孙的身份再次被做实呢?

由于少年在流放的过程当中,非但没有受到任何的刁难,甚至还有官员主动向他献媚,因此他也养成了目中无人的习惯。

直至到了流放之地之后,还是肆无忌惮地向他人进行勒索、刁难,俨然像一个恢复了身份的皇孙,而在他所压榨的人当中,便有镇守边疆的将军松筠。

松筠乃是一员彻彻底底的武将,上阵杀敌从不畏惧,但是对阿谀奉承是一窍不通,更是打心底了对少年的行为十分方案。

于是他便悄悄地搜集了少年的各种罪证,派人送回京城禀报给乾隆,向乾隆请旨将少年斩首。乾隆看完后欣然应允。松筠得到答复后,便立即照做,下令将那名少年斩首。

纵观此事,少年是否真的是乾隆的皇孙不可而知,不过他在流放途中所做的一切,无疑是自寻死路。倘若他收敛一些,或许在边疆,也会过上不错的生活。