在一个阳光明媚的午后,三五好友坐在咖啡馆,畅聊着过去的互联网浪潮。

有的朋友提到,当年网景如日中天,却在一夜之间被微软的IE浏览器超越。

其他的朋友则忍不住谈起亚马逊和eBay的那些往事:为什么亚马逊最后成功,而我们当初觉得起点更高的eBay似乎掉队了。

这些早年的互联网故事,让人不禁开始思考,现在如火如荼的人工智能产业,是不是也能从这些互联网先驱的经历中得到一些启发呢?

互联网的起源与演变在1960年代,没有人能预料到今天无处不在的互联网,当时,一些科学家只是试图让有限的计算资源共用,Time sharing这个概念就是这样来的。

而美国国防部的ARPANET项目,则是互联网更直接的源头。

起初,互联网只是一些局域网络,各自以自己的标准运作,像是平行时空中的小世界。

虽然在今天看来,各网络互联互通、信息共享是再自然不过的事情,但在20世纪末期,这一切都还只是艰难的构想。

正是因为有了那些坚持开放合作和去中心化的小团体,互联网才能从各个孤立的系统,逐渐演变为一个全球性的平台。

而这正是我们在评估现今新兴技术时不能忽视的一点:开放和合作总是促进变革的强力推动者。

早期重要应用和模式互联网逐渐成为我们生活的一部分,这要归功于一些标志性应用的发展,比如浏览器、门户网站和电商平台。

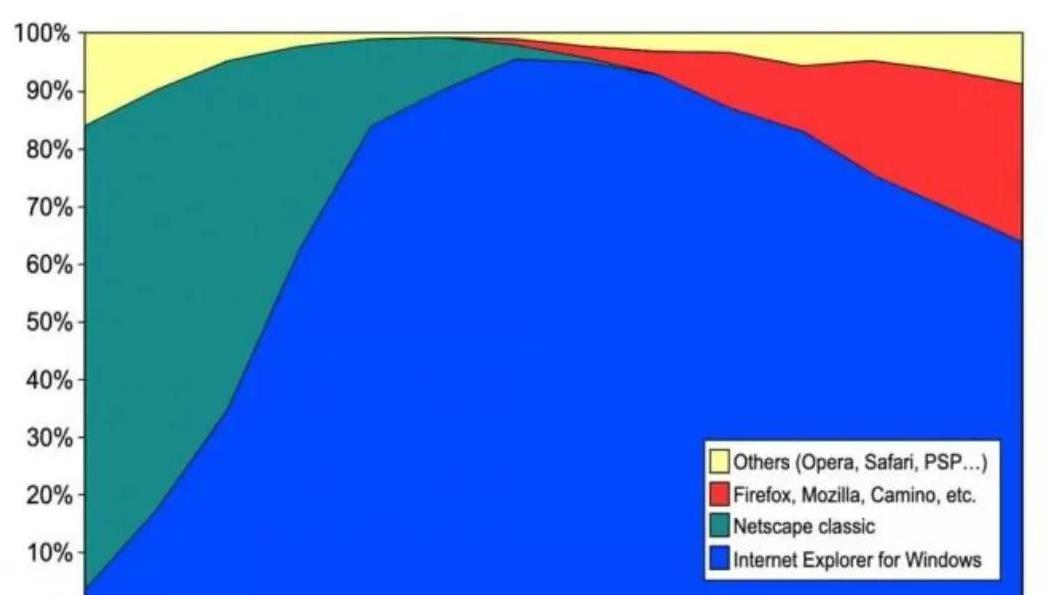

起初的浏览器市场,网景一度占据统治地位。

微软凭借强大的资源和渠道优势,通过操作系统捆绑政策,将IE浏览器推到了前台。

有趣的是,今天回看,这场浏览器之战就像是早期互联网的缩影:资源和渠道往往能改变游戏规则,但并不能保证长期的胜利。

而谈到门户网站,Yahoo无疑是一个绕不过去的话题。

它从一个简单的链接列表出发,却在大浪淘沙的互联网早期,迅速变成了不可或缺的信息入口。

Yahoo背后的故事告诉我们,先入优势在快速变动的市场中至关重要,同时也提醒了我们,仅靠先入为主是不够的,持续演进才是关键。

在电商领域,亚马逊与eBay的故事则呈现出另外一种发展路径。

亚马逊选择书籍作为切入点,而eBay则建立在社区拍卖的基础上。

两者在初期都吸引了大量关注,但随着亚马逊不断扩大其产品种类和物流能力,它最终在市场中占据了更大的份额。

这种长期坚持与策略调整的理念,为类似的新兴市场参与者提供了有益的思考角度。

产业趋势的洞察回顾早期的互联网发展史,一个突出的问题是:如何准确预测技术的关键时点和形式。

比如,万维网并不是一开始就确定的互联网形式,PC也不是最初被认为的互联网终端。

事实上,技术进步的路径往往由多种因素合力推动,其中既有技术本身的开放属性,也有各种随机因素的作用。

在如今AI产业的兴起过程中,我们同样面对着类似的问题。

产业大趋势可能相对明确,但具体的时点和发展模式却难以预测。

不过,通过借鉴互联网的经验,我们可以看到,开放性和持续创新仍是引领潮流的重要因素。

结尾:走在今天的街头,我们已经无法离开数字世界。

从互联网到如今的人工智能,科技不仅改变了我们的生活方式,也重塑了我们的思维模式。

从早期互联网浪潮中所学到的开放与合作、资源与渠道、长期战略与灵活应变,这些对技术领域的新贵们仍然适用。

当下的技术趋势不是孤立的演化,而是站在巨人的肩膀上,探索未来的更多可能。

与其固守成规,不如在变化中寻找稳定,于细微中洞见远景。

这,也许是技术发展的过去给予我们的智慧馈赠。