1986年10月7日,刘伯承元帅在北京逝世。邓小平得知后深感哀痛,立即决定亲自负责刘伯承的葬礼安排。

在刘伯承的追悼会上,他的遗体被鲜花环绕。邓小平眼中含泪,郑重地鞠了三次躬。面对那张熟悉的面庞,邓小平不禁回想起他们共同经历的战争岁月。

刘伯承逝世后,他的六个子女均已各自在工作岗位上奋斗。有人向邓小平提议:“我们是否该对刘帅的孩子们给予一些关照?”邓小平的回应却进一步彰显了刘伯承的高尚品格。

【一、革命友谊开始于太行山】

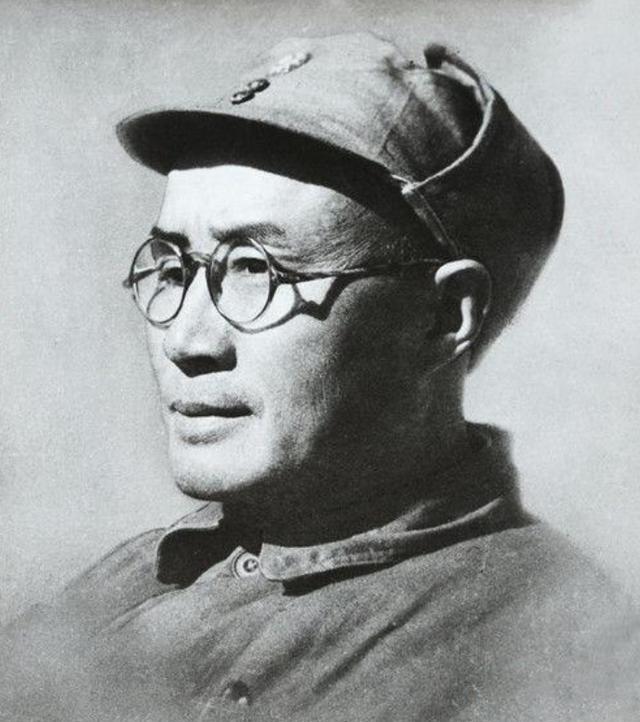

1938年1月,时任八路军政治部副主任的邓小平接到紧急调令,要求他立即赶赴太行山,接替张浩出任129师政委一职。这一调动标志着刘伯承与邓小平长达13年的密切合作正式拉开序幕。当时在部队中流传着一句形象的说法:“‘刘邓’之间连个顿号都插不进去。”这句话生动地体现了两人之间紧密无间的合作关系。

在中国共产党的推动下,形成了抗击日本侵略者的统一战线。尽管八路军被纳入国民政府的军事序列,蒋介石对我方的武装力量始终心存戒备,未提供任何武器装备支持。129师的官兵们只能依靠长征时期的老旧武器与日军作战。

在敌后战场的艰苦岁月里,刘伯承与普通士兵同甘共苦。面对粮食供应不足的困境,他亲自率领师部干部上山采集野菜。通过129师全体官兵的齐心协作,部队最终达到了自给自足的目标。

邓小平早就听说过刘伯承的优秀品格,经过长期接触,发现他确实名副其实。刘伯承曾在苏联伏龙芝军事学院学习,能力出众。早在南昌起义时期,他就担任我军参谋长,虽然职位很高,但待人接物非常平易近人,从不自视甚高。

在邓小平的协助下,刘伯承率领的129师逐渐成为让日军胆寒的劲旅。这支部队通过一系列出色的战斗行动,如突袭阳明堡机场、神头岭设伏、七亘村埋伏以及响堂铺战役,屡次取得重大胜利,赢得了毛主席等中央领导的高度赞扬。值得一提的是,129师在太原会战中的表现,成功挽回了阎锡山部队此前失去的荣誉。

在晋冀鲁豫抗日根据地的创建阶段,刘邓二人紧密合作,军民团结一致,部队规模不断壮大。在随后的百团大战中,刘邓领导的部队成为彭老总手中的关键力量。

根据历史数据,八路军第129师在抗日战场上表现出色,累计消灭敌军42万人,包括日军和伪军,参与了近两万场战斗,成功解放了109个县城。这支部队还培养出了两位后来的开国元帅和三位开国上将。

二战结束后,毛泽东和周恩来等人冒着风险,前往重庆与蒋介石进行和平会谈。在双方协商期间,蒋介石暗中指示阎锡山的部队对我党控制的晋冀鲁豫地区发动进攻。

刘邓部队迅速行动,在上党地区与阎锡山军队展开激战,成功击溃其11个师的兵力。这一胜利为毛泽东在谈判中争取了有利地位,提供了有力支持。

在解放战争期间,刘邓率领的部队继续展现出强大的战斗力。他们指挥12万人的部队成功跨越了黄河这一天然屏障,并在鲁西南地区取得了重大胜利。这一战役不仅巩固了他们的战略优势,也为后续的军事行动奠定了坚实基础。刘邓大军的行动迅速而果断,展现了卓越的指挥能力和部队的高效执行力。

在毛主席指挥下,我军主力在陕北地区牵制住了胡宗南的精锐部队,导致国民党在中原地区兵力不足。刘伯承和邓小平率领的部队抓住这一有利时机,以坚韧不拔的精神成功实现了向大别山区的战略转移。这一重大军事行动标志着解放战争从战略防御阶段转向战略进攻阶段,为我军后续的胜利奠定了基础。

刘邓大军在长途行军后,物资储备告急。士兵们的干粮和医疗用品所剩无几,大部分重型装备也因黄泛区的阻碍无法随行。

尽管形势严峻,他们仍为军队制定了严格的规定:向平民开枪者处死,抢劫财物者处死,侵犯妇女者处死。所有官兵,无论职位高低,一旦触犯军规,都将受到严厉制裁。正是这种坚定不移的纪律,使得军民紧密合作,齐心协力为实现全国解放而努力。

刘邓大军随后向南推进,成功解放了西南地区,此后两人便致力于该地区的开发工作。到了1950年6月,我军计划创办陆军大学,当时刘伯承已58岁。他年轻时在与军阀的战斗中负过重伤,右眼失明,考虑到自身的健康状况,他决定卸下其他工作,专心参与陆军大学的筹建。

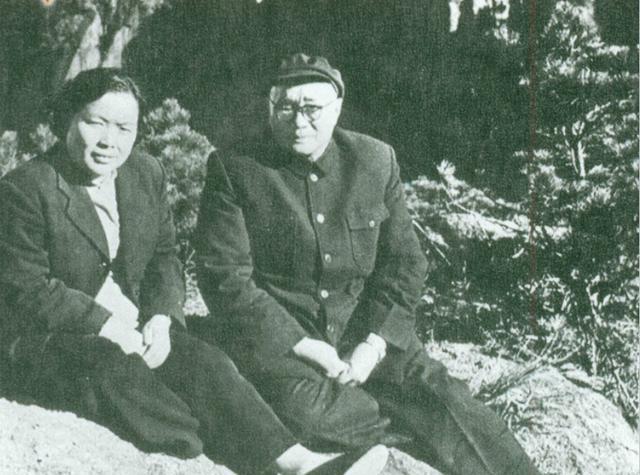

中央同意了刘伯承的请求。1950年10月27日这天,邓小平率领西南地区的党政军负责人到机场为刘伯承送别。临行之际,两位老战友的手紧紧相握,为他们长达13年的并肩工作划上了完美的句点。

邓小平目送刘伯承的飞机消失在云端,他站在原地一动不动,目光久久凝视着天空。那双眼睛里满是对这位多年战友的眷恋与牵挂。他深知,这位并肩作战的同志即将远行,内心涌动着难以言表的情感。

【二、从不搞特殊】

在长达13年的共事中,邓小平与刘伯承建立了深厚的情谊,这段经历让他难以忘怀。邓小平对刘伯承的敬仰不仅仅源于其卓越的军事天赋,更重要的是刘伯承身上所展现出的高尚品格与独特魅力。

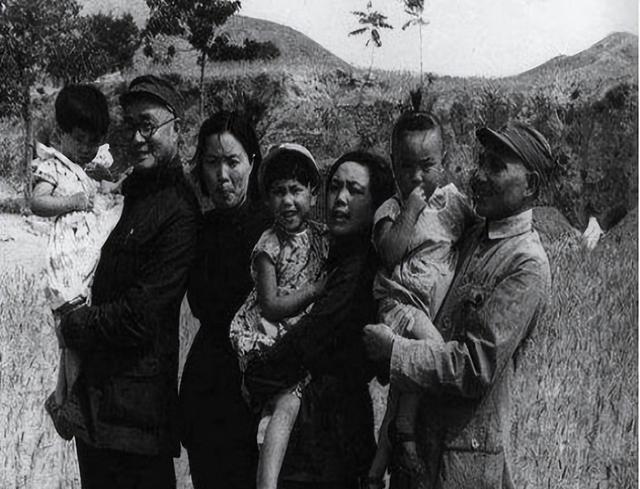

刘伯承曾在南京担任首任市委书记兼市长,他的妻子汪荣华和孩子们也随后来到南京,全家人得以重聚。

刘伯承常常提醒汪荣华:“虽然全国已经解放,但国家经济状况依然紧张,很多老百姓还在为生计发愁。我们和家人的生活绝对不能搞特殊化,不能过得比普通群众更优越。”

汪荣华家境贫寒,早在1930年就投身革命事业。她对刘伯承的理念深表认同,日常生活中始终保持着简朴的作风。

某个周末,刘伯承计划带几个孩子游览中山陵,不巧碰上陵园正在维修,暂停对外开放。看到孩子们满脸失望,刘伯承温和地安慰道:"这次时机不对,下次爸爸一定再带你们来,好吗?"

中山陵的管理人员碰巧经过,立即认出了刘伯承。他热情地迎上去说:“首长,您不常来,我这就去安排一下。虽然陵园正在维修,但让您进去看看完全没问题。”

听到这番话,孩子们都兴奋不已,然而刘伯承却婉拒了负责人的好意。他反问道:“要是我们进去了,其他游客又该去哪儿?”

面对孩子们的困惑,刘伯承细致地解释道:“虽然你们的父亲职位较高,但本质上和其他工作人员并无区别。我们的共同使命是为人民服务。作为高级干部,我更需要严格要求自己,遵守规定,绝不能因为职位而搞特殊化,给同事带来不便。”

刘伯承对子女的教育非常严格,他要求孩子们在学校里保持低调,不搞特殊化。他教导孩子们要勤奋学习,生活上要简朴,和普通工人家庭的孩子一样。他还特意嘱咐孩子们:"在学校里不要透露自己是刘伯承的孩子,免得别人对你们另眼相看。"在刘伯承的言传身教下,几个孩子都养成了良好的学习习惯和生活作风,完全融入了普通学生的群体中。

刘伯承在每年暑假都会安排自己的孩子到农村参加劳动。他常告诫子女:“虽然你们作为干部子女生活条件优越,但绝不能与群众脱节,否则容易滋长资产阶级思想。”

1964年,刘伯承的女儿刘弥群在北京航空航天大学求学,恰逢国家推行农村社会主义教育运动。刘弥群主动响应国家政策,积极投身其中,参与了这项活动。

得知这个消息后,刘伯承感到十分高兴。在刘弥群即将启程时,他勉励她说:“年轻人到农村去锻炼是件好事,这样可以更深入地体验普通劳动者的生活。当年毛主席在长沙求学时也曾有过类似的经历。我们不能给人留下‘高高在上’的印象。”

为了方便刘伯承处理公务,当地政府在他家里安装了一部电话。不过,刘伯承明确告诉家人,这部电话只能用于公事,绝不能用它处理私人事务。他常说:“这部电话是国家配给我办公的,不是咱们的私人用品。假公济私是国民党的做法,我们不能把这种作风带到家里来。”

刘蒙在回忆父亲刘伯承的教育方式时提到:"在家里,父亲总是用实际行动给我们做榜样,用他的言行举止来塑造良好的家庭风气。他为人处世的原则和思考问题的方法,不知不觉中就影响了我们,让我们一辈子都受益匪浅。"

【三、“我们不能帮”】

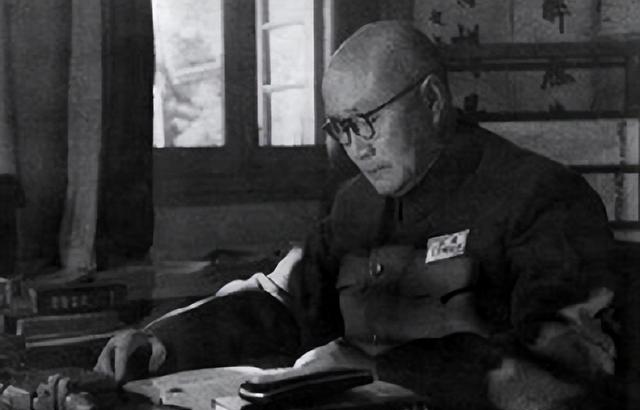

1972年,刘伯承的健康状况开始急剧下滑,特别是他的左眼视力逐渐丧失。尽管医疗团队采取了多种治疗措施,但情况并未得到显著改善。

在生命即将走到尽头时,刘伯承的老战友到医院探望他。面对老朋友,刘伯承平静地表达了自己的心愿:“我离世后,唯一的要求就是由邓小平来主持我的追悼会。如果这个愿望不能实现,我宁愿不进八宝山,让我的儿子把我的遗体丢到荒郊野外。”

尽管邓小平日常工作非常忙碌,但他一直惦记着刘伯承的健康状况,只要抽得出空,就会去医院看望他。

尽管刘伯承当时双目失明,但每当听到邓小平那带着四川腔调的声音,内心总是涌起深深的感慨。

刘伯承经常关切地询问:“改革开放的进展如何?老百姓的日子比过去好多了吗?”邓小平总是细致地向他介绍中国近期的重大发展成果。

两人聊得最多的还是当年并肩作战的往事。听说昔日的部下如今都在各个军区担任要职,刘伯承露出了欣慰的笑容。

伯承因病长期卧床,最终未能康复。我们共事多年,彼此了解颇深,他的离世让我深感痛心。回想我们并肩作战的时光,那些日子让我感到无比欣慰。

根据刘伯承的遗愿,他请求将自己的骨灰分散在太行山、淮海地区和四川等地,这些地方都是他曾经战斗过的战场。与在革命公墓中受到后人瞻仰相比,他更愿意与那些曾共同作战的战友们相聚。

刘伯承有八个孩子,其中六位在新中国成立后都成为了国家的骨干力量。正所谓有其父必有其子,在刘伯承的悉心培养下,这些子女在各个领域都默默贡献着自己的力量。

刘伯承的孩子们大多是在战火纷飞的岁月里出生的,只有刘雁翎是个例外。那会儿刘伯承一心扑在革命工作上,根本顾不上和孩子们亲近。一家人为了活命,东奔西走,日子过得相当艰难。

刘伯承心中最大的遗憾就是他的女儿刘华北。刘华北生于1940年,那时刘伯承正在华北地区与日军激战,因此给她取了这个名字。

刘华北刚出生没多久,就被送到了宋庆龄在延安设立的“洛杉矶托儿所”。那时候,国民党特务已经渗透到延安,他们为了报复刘伯承,竟然对年幼的刘华北下了毒手。这件事让刘伯承深受打击,即便到了晚年,他还经常梦到自己的女儿,心里始终无法释怀。

刘伯承去世后,部分干部建议对他的子女给予优待,然而邓小平明确表示:“这个想法是好的,但这些孩子不能享受特殊待遇。如果我们这样做,刘伯承同志在九泉之下也不会安心。”邓小平深知刘伯承的为人,清楚如果他还在世,绝不会希望自己的后代受到特别关照。

刘伯承的子女们都在各自的领域取得了显著成就。四个儿子——刘太行、刘太迟、刘蒙和刘弥群,都成为了少将,延续了父亲对国防事业的奉献精神。另外两个女儿,刘解先和刘雁翎,虽然未从军,但投身于医疗行业,致力于救治病患。这些子女们都以不同方式继承并发扬了父亲的精神。

【结语】

革命先辈们虽已相继离世,但他们的精神永存。正如老树虽凋,根系依然深植大地,滋养新生。那一代领导人的革命意志和崇高理想,将如同火炬,代代相传,照亮后人前行的道路。他们的精神遗产,永远不会消逝,而是化作永恒的力量,激励着我们在新的历史征程上继续奋斗。

自1911年投身辛亥革命以来,刘伯承始终铭记范仲淹的经典名言,即将天下人的忧虑放在首位,而将自己的享乐置于最后。尽管家人曾劝他过上平凡生活,远离军旅,但刘伯承坚定回应:“真正的男儿应持剑拯救民众于苦难之中,怎能只顾个人的荣华富贵?”

无数像刘伯承这样的无名英雄,用他们的奉献铺就了中国革命胜利的道路。如今我们生活在一个和平稳定的社会中,更要铭记这些先驱者的牺牲与贡献。正是他们无私的付出,才让我们得以享受今天的幸福生活。我们要时刻怀着感恩之心,珍惜来之不易的和平年代,同时也要继承和发扬他们的革命精神,为建设更美好的社会贡献自己的力量。