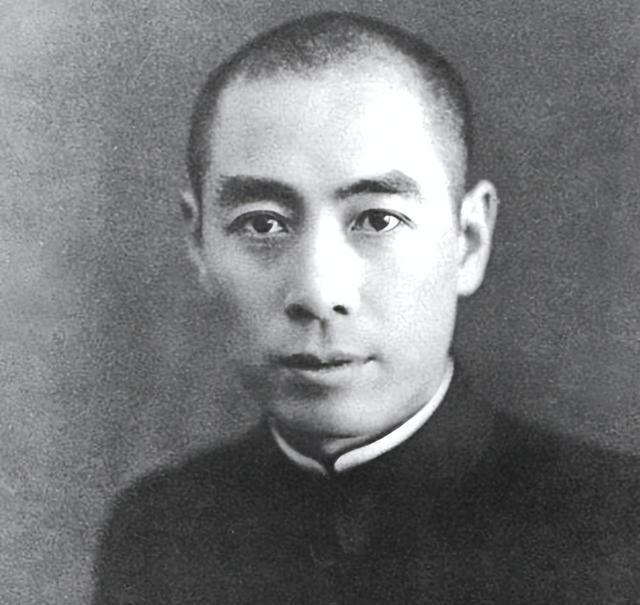

在公众的印象中,周恩来总理总是以温和有礼的形象示人,他待人接物时往往展现出极大的善意。即便是在指出他人不足时,他也总是采用委婉且不失尊重的方式。

在处理关键事务时,周恩来展现出坚定果断的态度,曾两次在会议中情绪激动到拍桌表达立场,这些情况的具体背景是怎样的?

在南昌起义即将打响的关键时刻,周恩来罕见地发了火,直接与张国焘发生了激烈争执。这是周恩来首次在重要场合表现出如此强硬的态度,拍案而起,与张国焘针锋相对。这一举动充分体现了当时形势的严峻性,也展现了周恩来在重大决策面前坚持原则的坚定立场。两位领导人之间的这次冲突,成为南昌起义前夕的一个重要插曲,反映了党内高层在革命策略上的分歧。

南昌起义作为中国共产党首次组织的大规模军事行动,在我党和军队发展历程中占据重要地位。然而,就在起义即将开始的两天前,张国焘的举动几乎导致整个计划流产。这一事件充分体现了当时党内决策的复杂性和面临的严峻挑战,也凸显了起义成功的不易。尽管遭遇重重困难,起义最终得以顺利进行,为后续革命斗争奠定了重要基础。

1927年7月30日,张国焘火速赶到南昌,传达了共产国际的紧急命令。共产国际强调,在缺乏绝对胜算的情况下,必须停止冒险行为,避免贸然起义。同时,共产国际要求起义行动必须事先获得张发奎的批准,并争取他的支持,才能联合发动起义。

张国焘的言论令在场众人顿时目瞪口呆。

在中共五大上,张国焘刚被选为政治局常委,其职位高于在场所有人。他传达的是共产国际的指令,这些指令具有极高的权威性,几乎等同于不可违抗的命令。因此,与会者必须遵从。

然而,众人对这一指令心存疑虑。

任何革命行动都伴随着风险,不可能保证百分之百成功,尤其在国共双方力量对比悬殊的情况下,更难以确保胜利。然而,中国共产党发动这次起义,背后有着深远的政治考量。这次行动不仅是对国民党统治的挑战,更是为了推动革命进程,展示我党的决心和信念。虽然结果难以预料,但其战略意义和象征价值不可忽视。通过这次起义,我党向全国乃至世界传递了明确的信号,表明了推翻旧秩序、建立新中国的坚定立场。这种政治意义超越了单纯的军事胜负,成为革命道路上的重要里程碑。

1927年,蒋介石发动"四一二"事件,对共产党人展开大规模迫害,革命事业遭受重创。面对这一严峻局势,中共中央果断决定组织武装起义,以武力对抗蒋介石的镇压行动。这一决策不仅旨在打击国民党反动势力,更在于提振共产党人的斗争信心,为革命事业注入新的活力。

中央决定发起南昌起义,成功与否固然关键,但更重要的是其背后的政治意义。当时形势紧迫,起义已是势在必行。这一行动不仅是对外展示革命力量的决心,更是对内凝聚革命信念的重要举措。历史时机不容错过,起义的发动已成必然选择。

此外,共产国际提出要争取张发奎参与起义,这种想法并不切实际。张发奎当时并不具备合作的条件,共产国际的这一要求显得过于理想化。

张发奎早年倾向于共产党,但到了1927年,他的态度发生了明显变化,开始与汪精卫密切合作。当时,他甚至接到汪精卫的命令,准备逮捕贺龙和叶挺。幸好叶剑英提前得知消息并通知了他们,贺龙和叶挺才得以脱险。

此时若寻求张发奎协助,无异于开门揖盗。

张国焘的这番话一出口,在场的人全都愣住了,大家立刻表示反对。然而,张国焘仗着有共产国际的支持,态度非常坚决,丝毫不肯退让。

在这紧要关头,周恩来突然拍案而起,直接质问张国焘:“中央已经明确指派我负责这次起义,你现在却搬出共产国际反对的理由,这让我怎么执行任务?我干脆辞职算了!”

恽代英指着张国焘,厉声道:“你要是再扰乱军心,我们绝不会放过你!”

面对集体反对,张国焘发现自己孤立无援,最终不得不接受起义的决定。

这次事件标志着周恩来首次以强硬态度应对阻力,直接推动了南昌起义的成功实施。面对复杂局势,周恩来果断采取行动,展现了坚定的决心和领导力。通过这一关键举措,他成功化解了内部矛盾,为起义扫清了障碍,确保了革命行动的顺利展开。这次果断决策不仅体现了周恩来的政治智慧,也凸显了他在关键时刻的魄力与担当,为后续革命事业的发展奠定了重要基础。

作为南昌起义的核心指挥者,周恩来的决策至关重要。倘若他在关键时刻表现出犹豫,让张国焘掌握了主导权,致使起义行动失败,整个中国革命的进程将会发生根本性的转折。这次起义的成功与否,直接关系到后续革命形势的发展轨迹。

长征期间,周恩来再次拍案而起,这次他的对峙对象是李德。

李德最初是以军事顾问的角色来到中国的,但在王明和博古的力挺下,他实际上掌握了红军的最高指挥权。他将自己在苏联学到的军事理论强行套用到红军身上,推行极端的左倾冒险策略。这种做法导致红军遭受了巨大的损失,最终被迫撤离中央苏区,开始了艰难的长征。

毛主席后来指出:“李德对中国的基本情况缺乏认识,对红军的具体状况也不了解,他既不进行实地考察,也不接受他人的不同观点,只是机械地套用苏联的战术,而这些战术在中国并不适用。……李德与博古在军事决策上的错误策略,给我们带来了极大的困难和沉重的牺牲。”

长征刚开始那会儿,李德还是固执己见,坚持采用正面硬刚的打法。这种战术在湘江战役中吃了大亏,导致红军伤亡惨重,一下子折损了5万多人,最后只剩下3万兵力。

此时,中央红军的高层指挥官们已经意识到,为了确保红军的生存,必须解除李德的指挥职务,重新让毛主席执掌红军的指挥权。

1934年12月18日,中共中央在贵州黎平召开了一次重要会议,会议由周恩来主持,主要议题是讨论中央红军的下一步行军路线。

博古坚持按照中央原定计划,向湘西北推进,以便与红二军团和红六军团汇合。然而,毛泽东对此持不同看法,他认为湘西北地区国民党兵力强大,红军很可能在未与红二、红六军团会合前就被国民党部队歼灭。因此,他主张转向国民党防守较弱的贵州北部,并在遵义一带建立川黔边根据地,以保存红军实力并开辟新的革命根据地。

经过集体讨论,最终采纳了毛泽东的建议,决定挥师贵州遵义。

李德因病缺席了这次会议,会后,周恩来亲自去向他通报了会议的决定。

李德得知这一决定后,反应异常激烈,质问道:中央已经明确要向湘西北推进,为何突然改变计划?他认为这种做法大错特错!

周恩来起初对李德抱有敬意,但一想到他给中国革命带来的巨大伤害,再也按捺不住怒火。他猛地拍案而起,直接指着李德严厉指责。

据周恩来身边的工作人员范金标回忆,当时发生了激烈的争执。周总理情绪激动,用力拍打桌面,导致桌上的油灯被震倒熄灭。在场人员见状,立即重新点燃了油灯。

周恩来的第二次拍桌行为,直接终止了李德对红军的错误指挥。这一举动不仅显示了周恩来对军事决策的坚定态度,也有效阻止了可能导致红军进一步受损的错误策略。通过这一行动,周恩来再次证明了自己在关键时刻能够挺身而出,保护红军的利益和战略安全。

在红军占领贵州遵义的一个月后,他们召开了具有历史意义的遵义会议。在这次会议上,李德和博古被解除了军事指挥职务,取而代之的是由毛泽东、周恩来和王稼祥组成的三人军事指挥小组。这一决策标志着中国革命开始步入正确的轨道。

那时,李德依靠王明、博古以及共产国际的支持,几乎无人敢公开质疑他的决策。假如他继续掌握中央红军的指挥权,局面将会变得极其危险。

在这紧要关头,周恩来挺身而出,面对李德拍案而起,用严厉的话语点醒了这个一向目中无人的家伙,成功阻止了一场可能发生的灾难。

周恩来两次关键时刻的果断决策,对历史产生了深远影响。第一次,他在危急关头力排众议,确保了南昌起义的成功实施;第二次,他以坚定态度化解危机,使中央红军转危为安。这两次行动充分展现了周恩来的政治智慧和决策能力,为革命事业作出了不可磨灭的贡献。他的果断之举不仅在当时挽救了革命力量,更为后续的革命进程奠定了重要基础。周恩来的这些历史功绩,充分体现了他作为革命领导人的远见卓识和责任担当。