1996年,中央军委决定给予李敏副军级待遇,当李敏听到这个消息时,她平静而表示:“父母是父母,我是我。”

这看似简单的话,却让人们不禁对李敏充满好奇。

她究竟有着怎样的人生轨迹,又是什么样的信念,让她在面对这样的待遇时,能如此淡然地选择坚守自我?

从苏联到中国

从苏联到中国1936年的冬天,蒋介石命令东北军进攻瓦窑堡,中共中央和军委决定主动撤出瓦窑堡,全部迁至保安县。

在一个小石山的破旧窑洞内,李敏就出生在这里。

孩子出生后,邓颖超、康克清等人闻讯赶来,邓颖超抱着孩子说,“真是个小娇娇呀!”

由于贺子珍之前所生的孩子,都已在战争中遗失或夭折。

李敏的到来令毛主席非常的开心,为表达疼爱之情,毛主席便取《西京杂记》中的诗句“文君娇好,眉色如望远山,脸际常如芙蓉”之意,为孩子取名为“娇娇”。

但在这之后不久,贺子珍经西安赴上海动手术取出身上的弹片,然后就离开了中国,前往苏联学习。

1941年1月,4岁的娇娇也被送往苏联,与母亲团聚。

她与先期到达苏联的毛岸英、毛岸青一起进入了苏联的国际儿童院,兄妹三人在那里度过了一段美好而平静的时光。

但好景不长,同年6月,苏德战争爆发,国际儿童院也转到了位于莫斯科以北的伊万诺沃国际儿童院。

由于战争的原因,当时国际儿童院食物匮乏,弱小的娇娇患上了急性脑膜炎。苏联医生已经认为没救了,要将娇娇送入太平间。

但是贺子珍坚持把娇娇接回了家,用自己种的土豆换来牛奶和白糖,每天给娇娇喂半杯加糖的牛奶。

在贺子珍的精心照料下,娇娇奇迹般地活了下来。

同时,贺子珍的身体却每况愈下,在身体和环境的强大压力下,贺子珍的精神也出现了一些问题,最后进入精神病院,而娇娇被送回了国际儿童院。

1946年春,王稼祥赴苏联治疗,得知了贺子珍母女的情况。

在与苏联多次交涉后,将贺子珍和娇娇接了出来,并将贺子珍母女的情况以及她们要求回国的请求转告毛主席,毛主席很快回电报:“同意回国”。

1947年冬,王稼祥病愈回国。

由于王稼祥分管东北局工作,再加上当时毛主席已经再婚,并生有女儿李讷,于是王稼祥就将贺子珍母女,以及一同回国的毛岸青接到了哈尔滨暂时安顿下来。

期间,娇娇曾给毛主席写了一封信,汇报了自己的现状。

毛主席未回信,而是给娇娇发了一封电报:“娇娇我的女儿,你的信我收到了,你好好学习,做一个中国的好女孩。爸爸很好。”

在主席身边的日子

在主席身边的日子1949年,北平和平解放后,贺子珍的胞妹贺怡来到哈尔滨看望姐姐贺子珍,并根据毛主席的嘱咐,将娇娇带回了北平。

当她俩转道来到了当时的中共中央所在地—北平香山时,毛主席听说爱女姣姣回来了,十分高兴,连忙从办公室里出来迎接。

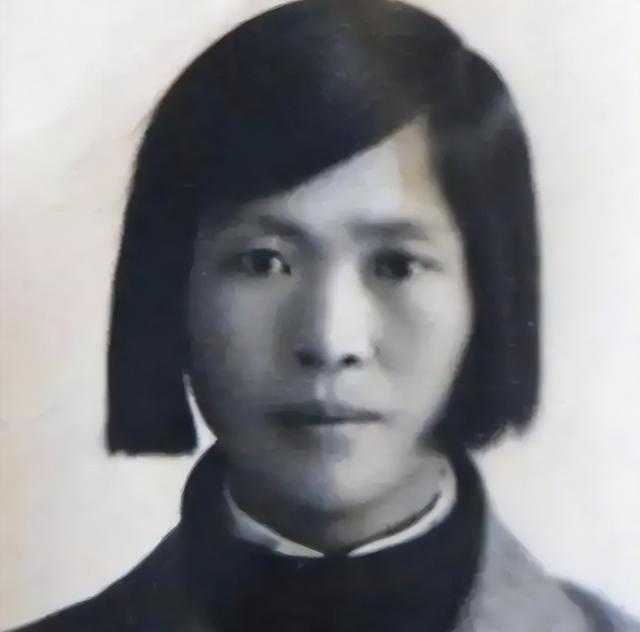

那天,姣姣穿着深色的薄呢裙子,梳着两条刚到肩的辫子,脚上穿着一双大大的皮鞋,充满着稚气,也充满着“洋”味。

毛主席见状,充满爱意地说:"我的小外国人,爸爸欢迎你。”

就这样,娇娇再次回到了毛主席身边。

一晃几年时间过去了,娇娇也要到了上中学的年龄了。

这一天,毛主席决定给娇娇取个正式的学名。

他打开《论语》,翻到《里仁》篇指着其中的一句话,子曰:"君子欲讷于言而敏于行。"

然后对姣姣解释说:讷,就是语言迟钝的意思;敏,则解释很多。

毛主席讲到这里,又打开了《辞源》,指着"敏"字,解释道:敏字有好几种解释,如敏捷,聪敏。《论语•公治长》中说:敏而好学,不耻下问。

毛主席对姣姣说:“你的名字叫敏,但不一定叫毛敏,可以叫李敏。”

娇娇睁大眼睛,十分不解地问:“为什么?大哥叫毛岸英、二哥叫毛岸青,他们都跟爸爸姓毛,我为什么不姓毛?”

毛主席爱抚地用手拍拍姣姣的头说:“娇娇,爸爸姓毛,这是不错的,但是为了革命工作的需要,爸爸曾经用过毛润之、子任、李得胜等十多个名字,爸爸特别喜欢李得胜这个名字。”

原来,在1947年的3月,蒋介石调集20万军队进攻延安,党中央决定临时放弃延安。

为了革命的需要,毛主席当时就用了李得胜这个名字,李得胜即“离得胜"的谐音。

从此,娇娇就正式改成李敏这个名字了。

李敏在北京师范大学附属中学读完了中学后,考入北京师范大学化学系。

在大学期间,李敏有了自己的心上人。这位意中人,就是后来成为她丈夫的孔令华。

孔令华是原杨虎成将军的部下炮兵旅长孔从洲将军的儿子,孔从洲在西安事变中作过有益的贡献,解放后曾任中国人民解放军炮兵副司令员。

1959年,李敏和孔令华在中南海丰泽园内的颐年堂举行婚礼,由毛主席亲自主持。

这天请来的客人,主要有蔡畅、 邓颖超等同志,以及秘书叶子龙,卫士长李银桥和秘书罗光禄等。

婚宴简单而又热闹,气氛十分轻松愉快。

毛主席兴致特别好,高兴地喝了喜酒,祝愿孔令华和李敏互相学习,共同进步,生活幸福。

婚后,李敏和孔令华同毛主席一起住在丰泽园内。

毛主席非常喜爱他们,关怀他们的成长,经常到他们的房间看望,同他们交谈。

当时,我国国民经济的发展遇到了挫折,为了探索社会主义经济建设的规律,党内掀起了学习政治经济学的热潮。

孔令华在毛主席的建议下,也抽了很多时间钻研政治经济学。

他学习十分刻苦,每遇难点,就向毛主席请教,并写下了10多万字的学习笔记,受到毛主席的称赞。

不久,李敏和孔令华搬出了中南海。李敏进入国防科委任政治部副主任,孔令华则进入了北京航空大学任助教,从此和毛主席离多聚少。

晚年的生活

晚年的生活1976年,毛主席逝世后,李敏基本上就没有再工作了,一直赋闲在家。

1990年,丈夫孔令华选择从部队转业,决定下海经商,在深圳创办了科技开发公司。

然而,他因没有经验,不善于交际,也没有雄厚的资本,在商场上屡屡碰壁,还遭遇过抢劫和盗窃。

甚至他的下属还将公司的120多万元卷款外逃,使孔令华生意一度雪上加霜。

不过,凭借坚韧的性格和百折不挠的精神,他的生意后来开始渐渐有了好转。

但可惜的是,1999 年,孔令华在赶往深圳处理公务途中遭遇严重车祸,断了九根肋骨,在被紧急送往医院后,又因医务人员严重不负责,导致手术出现失误,不幸离世。

1984年,母亲贺子珍又因病在上海华东医院病逝,享年77岁。

接二连三的家庭变故,使李敏倍受打击,不仅身体上出现了严重的问题,生活上也陷入了困境。

中央军委在得知李敏的情况后,高度重视。

经过专门的开会讨论研究,一致认为李敏过去在工作上有着不可忽视的贡献,在自己的岗位上取得过显著的成绩。

于是,中央军委决定,给予李敏副军级离休待遇,并且向李敏转交了毛主席的部分稿费共8000元。

虽然现在李敏的儿女都已经事业有成,其子孔继宁从驻巴基斯坦大师助理岗位退休后,成立了 “民族精神和中国发展中心”,致力于宣扬毛主席思想。

其女孔东梅从美国宾夕法尼亚大学硕士毕业后,创办了北京东润菊香有限公司,在文化传播领域积极弘扬红色文化。

她还多次出席关于毛主席的纪念活动,并热衷于公益慈善事业,向祖国和家乡共捐款数千万元,常年活跃在慈善一线。

但李敏仍然独自过着简朴而又充实的生活。

一次,李敏的好友王桂攻到李敏家,看到李敏家那些破旧家具时,说:“呀,你这些家具早超过‘服役期’了,该让它们‘退役'了。”

李敏却说:“这些东西还能用,不能叫它们‘离退休',还可以为我‘发挥余力'嘛。”

“暖时莫忘冷,饱时莫忘饥”,这是老人常说的话。

认识李敏的人都说,她是一位善良而又宽厚的邻家老人。

让我们共同祝愿这位老人健康长寿,幸福安康。

参考资料:

《我的父亲毛主席》,人民出版社,2009年版

《中华文史论丛》,上海古籍出版社出版,2013年版

《文史资料选辑》,中国文史出版社,2010年版

坚强的女性,波折的人生。