公元668年,唐高宗带领的大唐军队横扫高句丽,标志着一个曾经强大的国家,最终被唐朝消灭。这一胜利令许多人感到困惑,毕竟在此之前,隋炀帝和唐太宗的三次大规模远征都未能实现这一目标。是什么导致唐高宗能够在较短的时间内完成这一壮举呢?

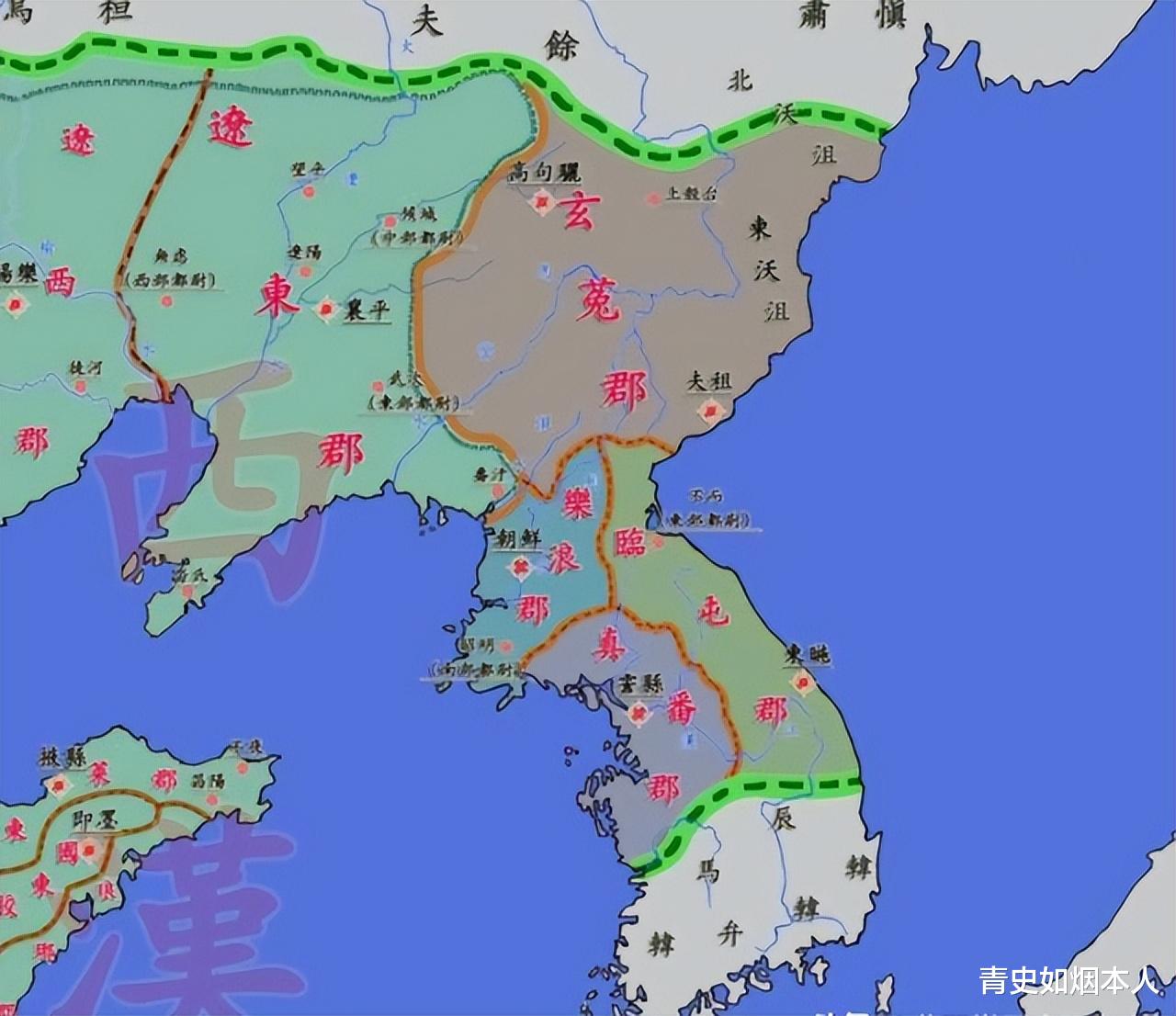

隋文帝时期,高句丽开始扩张领土,频繁骚扰周边小国,甚至威胁到隋朝的安定。这种行为自然激怒了当时的隋朝,迎来了隋文帝的报复。隋文帝调集三十万大军征讨高句丽,却因瘟疫肆虐,粮食短缺等问题而未能成功。几次远征下来,隋朝不仅没有削弱高句丽,反而为高句丽提供了大量物资,加速了其国家实力的提升。进入唐朝时期,唐高祖对高句丽、新罗、百济等国的态度较为宽容,但唐太宗即位后,情况发生了变化。

唐太宗虽战功赫赫,却未能灭掉高句丽。贞观十六年,高句丽政治发生剧变,东部总督渊盖苏文弑君篡权,自立为王。这一事件为唐太宗提供了出兵的理由,但由于国内外形势的变化,特别是与突厥和薛延陀的冲突,唐太宗只好搁置征讨高句丽的计划。贞观十八年,百济与高句丽结盟,共同进攻新罗,新罗求助于唐朝。唐太宗选择亲征高句丽,但高句丽筑城严防,使唐太宗的稳步推进计划困难重重。

征讨高句丽的过程中,唐太宗致力于展示大唐仁义之师的形象,尽可能安抚攻占区域的民心。然而,高句丽的顽强抵抗使得唐军难以迅速推进。攻城略地的过程极为艰难,唐军的后勤问题也日益突显。最终,唐太宗在白岩城等地的攻城无果后决定撤军,但却使高句丽的实力开始逐渐被削弱。唐太宗的举动虽未能一举灭国,却为后来的胜利奠定了基础。

唐高宗即位后,同样面临高句丽的威胁。他采取了与唐太宗类似的策略,以疲惫敌人的方式进行长期围堵。然而,在乾封元年,渊盖苏文去世,其子渊男生、渊男建和泉男产之间爆发了激烈的权力内斗。尤其是渊男生急于得到唐朝的支持,选择投诚并献城,这给唐军提供了巨大的战略优势。李勣和薛仁贵带领唐军迅速占领了高句丽的关键要地,使得高句丽防线土崩瓦解。

渊男生的投诚,使唐朝大军得以迅速进军高句丽境内。从具体战役来看,在随后的攻城战斗中,唐军善用攻心策略,以仁义之师的形象瓦解对方的抵抗意志。仅仅一年后,李勣大军兵临平壤城下,高句丽内部的矛盾致使其各个城市纷纷投降,平壤城也在短时间内被攻克。

纵观整个高丽覆灭的历史,隋炀帝和唐太宗的多次远征虽然未能成功灭国,却在不同程度上消耗了高句丽的国力。而唐高宗时期的成功,离不开高句丽内部的权力斗争及渊男生的投诚。这一历史过程表明,即使是强大的外敌,如果没有内部的团结,其最终也难免失败。

高句丽的灭亡标志着唐朝统治者在东北亚地区的掌控力得到提升,巩固了大唐在东北亚地区的地位。从这段历史中,我们可以看到,内部的集体意志和外部的战略驱动,都是一个国家走向成功或失败的重要因素。这段历史故事更是历史的辉煌篇章,展现出当时唐帝国强大的军事力量和策略能力。