(本文所引材料来自于互联网和《新华文摘》等国内公开发行刊物)

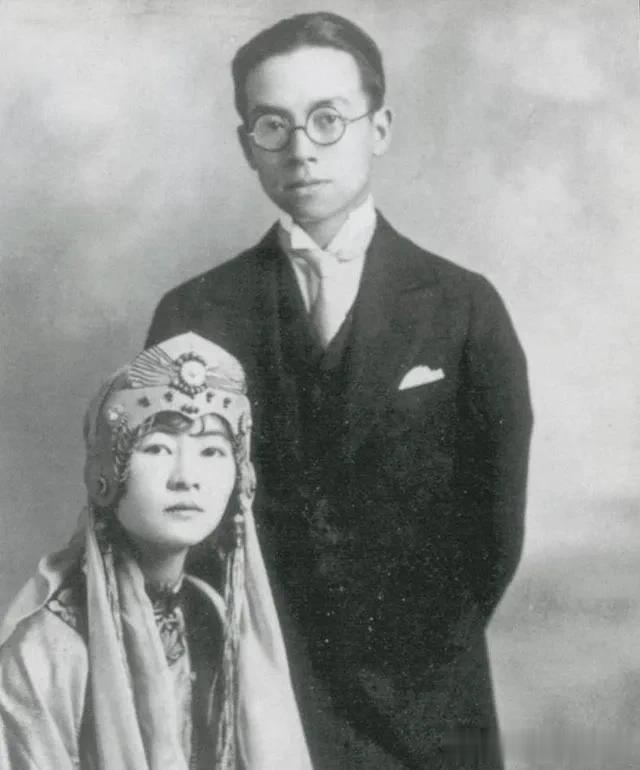

林徽因(1904年-1955年),原名“徽音”。祖籍闽侯(今福建福州),出生于浙江杭州,中国现代建筑学奠基者之一、著名建筑学家、文学家,清华大学建筑系开创者、教授。因其才貌双全,不少人称她为“民国女神”、“一代才女”等等。

林徽因父亲林长民是清末民国初有名的政治家(曾任北洋政府司法总长)、外交家(曾任北洋政府外交委员会事务主任等职、教育家和书法家。堂叔林觉民,著名经典爱国书信——《与妻书》作者,广州“黄花冈七十二烈士”之一。

1920年,林徽因随父林长民赴欧洲游历。1923年参加文学社团“新月社”活动。1924年留学美国,入宾夕法尼亚大学美术学院,选修建筑系课程,获美术学士学位(2024年获追授建筑学学士学位)。

一、幼年由祖父祖母亲自养育

据家人回忆,林徽因出生时长得粉雕玉琢,让人一见而 生怜爱之心。祖父林孝恂祖母游氏视若珍宝,出生当天就把她接走亲自抚养,直到七岁才让她回到母亲何雪媛身边。祖母游氏是当地远近闻名的才女,祖父林孝恂是进士出身,当过朝廷翰林编修。

二、林徽因的原生家庭有点复杂

民国时期,男子三妻四妾是常态。林徽因的父亲林长民有过三段婚姻,原配精神有问题又没有生育;林徽因母亲何雪媛是续弦,生育了一男二女,但只有林徽因活了下来。

后来,林长民又纳了妾室程桂林。程生了四个儿子,因此在林家非常得宠,以至于何雪媛被撵到后院居住。何氏对程氏自然非常不满,但也无可奈何。

好在林徽因聪慧懂事,深得父亲的喜爱,母亲何氏的日子才没有过得太糟糕。

1925年11月24日,林长民参与郭松龄反对奉系军阀张作霖兵变,兵败身亡。林徽因是林家的长女,当时还在海外留学。此前,她已和梁思成(梁启超的长子)订了婚。

三、梁思成因林徽因而专学建筑,梁、林夫妇的建筑业绩与成就

林徽因十六岁随父到英国,父亲带她出国,为的是开阔她的眼界。

到了英国,住所楼下住着一位女建筑师,在她的影响和熏陶下,林徽因对建筑产生了极大的兴趣。父亲要回国,她却不愿走,执意要留下来学习建筑。直到父亲答应让她以后学建筑才肯动身。当林徽因立下这个志愿时,梁思成正在清华学校念书,专业未定。他喜欢的是吹小号和竹笛,还喜欢画画和闲暇时爬树。当初他想子承父业学西方政治,却被林徽因一通讥讽。

后来,梁思成回忆第一次去见林徽因的情形时说:“我当时连建筑是什么还不知道。徽因告诉我,那是融艺术和工程技术为一体的一门学科。因为我喜欢绘画,所以也选择了建筑专业。”1924年,梁、林二人到美国留学,发现当时的中国建筑在世界毫无地位,就连勉强凑数的一两本中国建筑史也是外国人所写,书名也是用《支那建筑史》之类轻蔑性的字眼,两人心中极为激愤,于是暗下决心,一定要写出中国人自己写的建筑史。

梁、林夫妇学成归国后,他们经过共同努力,终于实现了夙愿,写成了《中国建筑史》(梁思成署名,林徽因没有署名,但是幕后英雄)等一系列有重大学术价值的论著,完成了137个县市1823座古建筑的调查,详细测绘了206组,完成了1898张测绘图稿等工作,是中国现代建筑学当之无愧的两位奠基人。

1928年3月,林徽因和梁思成在加拿大温哥华的中国领事馆领证结婚。同年8月梁启超在国内为梁思成联系好,让他去沈阳东北大学建筑系任职教授。

当时,梁启超本来还联系了一份差事,是到清华大学任教,条件更优越。但梁启超对梁思成说:我想有志气的孩子,总应该往吃苦的路上走。

就这样,梁思成和林徽因都选择了吃苦的道路,两人中断欧洲的蜜月旅行,到东北大学任职。

当时,建筑学在国内是一门新兴学科,他们又不愿意照搬国外的课程,所以备课量非常巨大,要把建筑学、美学、历史、绘画史等这些相关学科的知识融合在一起。那时候,东北大学的学生都爱上林徽因的课,因为上林先生的课是一种艺术享受,他们跟着林徽因穿行在古今中外艺术的历史长廊中。

1931年,梁思成不满日本对中国的悍然侵略,因而愤然辞职,回到北平,加入中国营造学社,专门研究中国古建筑,并兼职法事部主任。林徽因也在这个学社中担任校理。这是一个标志性事件,从此开启了他们两人的学术生涯。

从那时起,林徽因一边从事专业工作,一边开启了自己的文学创作之路。但她不会特意去创作,只是灵感来时,才提笔写作。

作为一个古建筑学家,林徽因的风格是独特的,她把科学家的缜密、史学家的哲思、文艺家的激情融为一体。

有人曾经把林徽因和梁思成拿来做对比,其子梁从诫说:“母亲在测量、绘图和系统资料的整理方面,基本功不如父亲,但是在整合材料方面非常有灵感,常常是抓住一个别人不经意的细节,就发展为高明的议论。”

梁思成的很多论文和调查报告都是林徽因帮忙修改的,有人也许会说林徽因是梁思成背后的那个女人,那到底谁是枪手呢?梁思成经常对孩子们讲,他自己文章的点睛之笔,大部分都来自林徽因。

据说梁思成婚前曾问过林徽因:“为什么是我?”林徽因就回答:“答案很长,我要用一生来回答。”

这个回答,多么浪漫啊!

梁思成非常肯定林徽因,欣赏妻子的价值,对外人甚至说“老婆是自己的好,文章是老婆的好”。

这,就是珍惜!

林徽因和梁思成在婚姻中的相互理解和体谅,就是彼此的相互成全。如果换一个人,或者换一种相处模式,可能都不会有后来那么厉害的两个人。

建国后,梁、林二人在具有历史意义的共和国国徽和天安门人民英雄纪念碑设计上留下了共同劳作的业绩。吉林西站、北大地质馆和人民英雄纪念碑是他们的建筑代表作,这是人所共知的。

四、梁、林夫妇的学术与朋友圈

在民国学术圈里,梁林夫妇堪称文化界标杆人物。这对学者伉俪凭借扎实的学术功底与独特的人格特质,常年吸引着众多文化名流聚集在他们周围。北平文化沙龙中最活跃的学者群体,正是以他们为核心形成的学艺交流圈。

当时,文化界不少名流常聚林家,新文化运动旗手胡适便是其中之一。诗人徐志摩、哲学大师金岳霖、考古界泰斗李济也常在此出入,作家圈里的萧乾、沈从文更是这里的熟面孔。每逢聚会,总能见到这些文化精英畅谈交流的身影。

文化人聚在一块儿,总得靠文字作品当桥梁。大伙儿你一言我一语,点子越聊越活泛,林徽因就这么成了圈子里的灵魂人物。

五、林徽因和抗日烈士——三弟林恒

林徽因十三岁时,林恒一岁。一天夜里,林徽因半夜醒来,听到年幼的三弟林恒因生病发烧而哭泣不已,她很是心疼,立刻起床穿衣,抱着弟弟一边安慰,一边在走廊上踱来踱去,直到天亮家人送其就医。

林徽因回国在北京和梁思成结婚后,把母亲何雪媛接了过来。

作为林家的长女,她对自己的几个同父异母的弟弟却都非常关心,并经常接济他们,其中,她和三弟林恒来往最多。

后来,林恒因成绩优异,考上了清华大学后,就住在姐姐家里。

1937年“七七事变”爆发,林恒对日寇暴行非常愤恨。不久,他选择从清华大学退学,报考了航空军校,成为了中央航空学校第十期优秀学员。

笕桥中央航空学校是中国空军的摇篮之一,这个学校的校训无比悲壮——

我们的身体飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽!学校的办学目标——

培养空军,做好与日军激战的准备。

当时报考航空学校的很多学子都是出身名门望族,也就 是当时的官二代,富二代,还有的是刚归国的华侨子弟,或者像林恒一样已经考上了名校却投笔从戎。他们人人都清楚进了航校就要上战场,随时都可能为国捐躯,但他们却都是义无反顾。

中日全面开战后,他们上了前线,大部分学员和教官都牺牲在与日寇激战的空战战场。

对于林恒的选择,林徽因和梁思成是支持的。日寇入侵,他们夫妇一路向西和西南逃亡,却从没想过去海外避难。

在四川,有人曾问林徽因,要是日军打过来走不脱怎么办,她神色毅然地说:

“我们家门口不是还有一条扬子江吗!”

1940年春,林恒以优异的成绩从中央航校毕业,随即上了抗日战场,被分配到中国空军第5大队17分队任见习飞行员,驻防成都。

1941年3月14日,日寇出动多架重型轰炸机再一次空袭成都,林恒驾驶着编号P-7239的E-153战斗机和队友起飞迎战。

由于情报有误,加上当时我国飞机性能与飞行员飞行技术远远落后于日本。我军空军起飞迎战后,被日军一个中队的零式战斗机(当时世界上最先进的战机)突袭,损失惨重。

林恒和8位队友全部壮烈牺牲。

林恒牺牲时,因林徽因生了重病,梁思成对她隐瞒了这个噩耗,独自去成都料理后事。

林恒的遗物只有两样:一套军礼服,一把毕业时部队配发的“中正剑”。梁思成为了给深爱弟弟的林徽因一个安慰,还带回了空战现场的一块飞机碎片。

后来,林徽因到底还是知道了弟弟牺牲的消息。当时,她悲痛欲绝,当场昏厥。

在悲痛中,林徽因写下了字字泣血的《哭三弟恒》一文:

弟弟,我没有适合时代的语言

来哀悼你的死;它是时代。向你的要求,

简单的,你给了。

这冷酷简单的壮烈是时代的诗这沉默的光荣是你。

......

我既完全明白,为何我还为着你哭?

只因你是个孩子却没有留什么给自己,

小时我盼着你的幸福,战时你的安全,

今天你没有儿女牵挂需要抚恤同安慰,

而万千国人像已忘掉,你死是为了谁!

六、胸无城府,英年早逝,逝得其时

林徽因心直口快,胸无城府,熟悉她的人都说她是“刀子嘴豆腐心”。她有个学生,因为她要求学建筑前必须学习的素描,他却画得不成样子。因为学生学习不努力,她急得脱口道:“这简直不是人画的。”

那个学生受不了,一气之下转了系。不过后来成了另一专业的教授。

林徽因一生热爱建筑,把它视作第二生命。

五十年代初北京城扩建,拆城墙、拆牌楼,她看在眼里,急在心里,向上呼吁,得不到支持,她忍无可忍,只好回家责怪丈夫梁思成,说他一个堂堂的男子汉,却保不住一堵墙。梁思成只好苦笑。

有一次,她出席文化部主办的酒宴,正好碰上也是清华出身,时任北京市副市长的吴晗(该同志为“文革”初最早的牺牲者之一),她竟在大庭广众下指着吴的鼻子,谴责他保城墙不力。

后来,有人公允地说,在当时那种情势下,就是有再多的梁思成和吴晗也无济于事。

上世纪五十年代初,中国实行“一边倒”,一切以苏联惟是。

当时,苏联专家要把莫斯科红场和克里姆林宫模式搬到天安门广场上来。这势必破坏北京市古城建筑传统美和整体和谐。对此,林徽因愤而责言:“自己专家的话不听,却去听外国的。”在当时,这是很犯时忌的反苏言论。

向上呼吁无果,不久,全国却展开了对梁思成所谓“形式主义和复古主义建筑思想”的批判,所批判的许多言论,其实是林徽因的话被梁思成磨去棱角剪去刺的(原话的辛辣和直截了当可想而知)。

当时,林徽因数病并发住进了医院。为避免刺激,身边的人对她封锁了批判梁思成的有关消息。

然而,林徽因却从细微处察觉出来了,她忧愤交加,甚至拒绝吃药,不久即去世。一代才女林徽因年仅五十一岁就离开了人世!

两年后,即一九五七年,清华大学一位教师凭着自己的良心说,对林徽因才识没有充分发挥,可惜了。不久,此人却被打成了“右派”,受尽了折磨。

许多人(包括林徽因的至亲)都说,假如林徽因后来还活着,即使她能侥幸躲过 一九五七年的“反右斗争”,也绝不可能逃得过“文革”。因为像她那样的秉性,宁可委身于美的毁灭,也决不可能委曲而求得苟活。

也许,林徽因一九五五年早逝,正是逝得其时。

一声叹息!