“43个港口,转手就卖!”

2025年3月4日,李嘉诚抛售旗下港口资产的消息炸开了热搜。有人怒斥他是“跳梁小丑”,有人却淡定表示“不过是商业操作”。这幕大戏让人忍不住发问:李嘉诚到底在下一盘怎样的棋?

再回望100年前,一位印尼华商巨子黄仲涵,用“白糖帝国”书写了另一种答案。他的财富不仅征服了南洋,更始终流向故土的方向。两位华商,两种选择,究竟谁更能代表华商的灵魂?

1911年10月10日,武昌起义的枪声划破夜空,远在荷属东印度的黄仲涵坐不住了。他化名“轩辕后人”,悄悄捐出五万荷盾——这可是建源公司半年利润!那时的革命军缺钱缺得要命,这笔巨款就像雪中送炭,直接送到前线。

1915年,袁世凯想当皇帝,黄仲涵又掏出2.5万荷盾,支援蔡锷的护国军。两次捐款加起来,够当时普通华侨工人干200年!他还在新加坡秘密联络站转移资金,既躲开荷兰殖民者的眼线,又保证钱一分不少送到革命党手里。

孙中山亲笔信和一枚勋章,是对他无声的肯定。黄仲涵曾摸着信说:“这勋章该刻在糖厂烟囱上,让洋人瞧瞧咱们的骨气!”

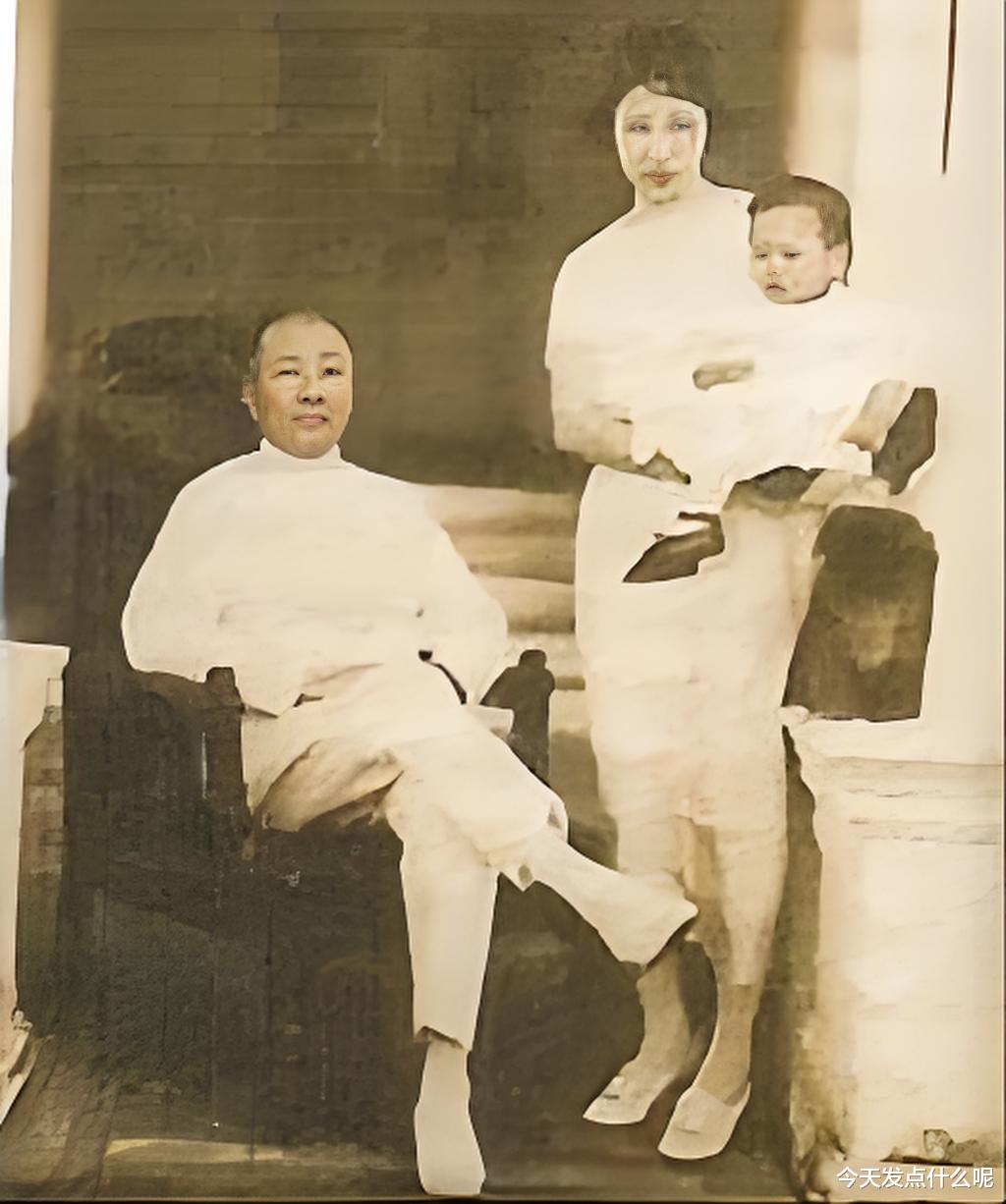

黄仲涵的故事,得从1866年11月19日说起。他生在印尼三宝垄,父亲黄志信是个逃难的起义者,靠代写书信起家,后来开了“建源栈”,倒腾椰干、胡椒,生意越做越火。

1890年,24岁的黄仲涵接手家业。他不满足于小打小闹,直接玩起了“全产业链”。自己种甘蔗,自己建糖厂,自己搞运输,连银行贷款都自己管。到1923年,建源公司糖产量占印尼华侨糖厂的57%,他顺理成章成了“糖王”。

规模有多大?九大糖厂,年产十多万吨糖,甘蔗园足有百万亩!1906年起,他在新加坡、伦敦等地设分公司,航运、保险全布局。到1924年去世前,公司资产超2亿荷盾,他本人登上全球富豪榜第14位。

可荷兰殖民政府看他不顺眼。1921年,他们以税收为由索要3500万荷盾,还想强买他的企业。黄仲涵十分硬气,直接把总部搬到新加坡,宁可损失巨款,也不低头。

黄仲涵的钱没白赚。他捐建华侨学校,资助辛亥革命,连遗嘱都写明:公司每年利润15%必须捐给祖国建设。可惜,他1924年7月6日突发心脏病去世,这些计划没来得及实现。

反观李嘉诚,2025年3月4日的抛售风波不是第一次。有人说他精于算计,全球布局只为利润最大化;也有人说他顺应市场,卖港口不过是正常生意。

两人的路数截然不同。黄仲涵用财富反哺故土,哪怕面对殖民压迫也要守住根;李嘉诚则像棋手,步步为营,把资产摆在最有利的位置。你觉得哪种选择更暖心呢?

黄仲涵娶了8房妻妾,生下36个孩子。他效仿父亲黄志信,挑中次子黄宗宣和九子黄宗孝接班,遗嘱里把经营权交给这两人,其他7个儿子分股权但不能管事。

这套“股权分散、经营集中”的设计挺超前,可惜埋下隐患。9个继承人权力扯皮,公司渐渐四分五裂。黄宗孝去世后,黄氏家族彻底散了架,连那15%的爱国捐款也没人落实。

反过来,李嘉诚的家族管理滴水不漏。两个儿子分工明确,企业版图稳如磐石。传承上,他似乎更胜一筹。可财富的意义,真只在家族延续吗?

黄仲涵的故事,像一面镜子。他用糖厂堆起金山,却没忘了根在华夏。那些说他“不会避险”的人,可能忘了,他宁丢3500万荷盾也要保住的,是华商的脊梁。

李嘉诚的抛售,掀起骂战,也让人思考:商业逐利天经地义,可当财富滚滚而来时,我们还能不能留住点别的?

你说,华商的财富密码,究竟是黄仲涵的家国担当,还是李嘉诚的全球博弈?答案,或许藏在每个人的选择里。