2月12日,我和儒副主任去了木横厂,采访了委托方和被委托方,并采访了部分员工。素材搜集好之后,我们商讨了写作的形式,写一篇长篇报道,除担心版面编辑嫌长,还担心读者没有耐心读下去,决定搞成系列报道。因为对此事还没有明确的结论,我们决定用“探寻”的口气写。最后决定儒副主任写介绍这一现象的第一篇和介绍不同看法的第四篇,我写介绍管理的第二篇和介绍机制的第三篇。

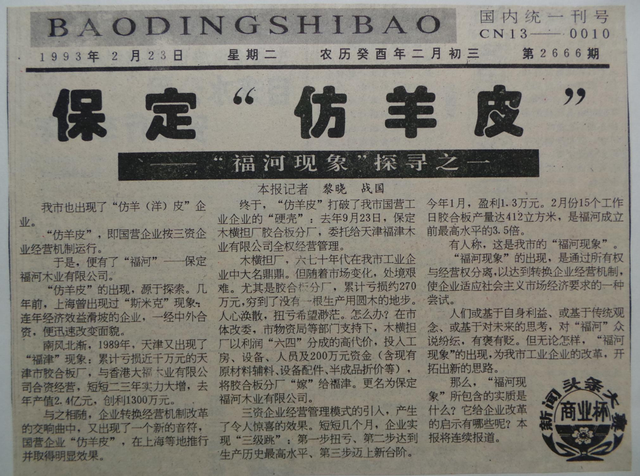

1993年2月23日的《保定市报》刊登了第一篇,内容如下:

保定仿羊皮

——福河现象探寻之一

本报记者 黎晓 战国

我市也出现了“仿羊(洋)皮”企业。

“仿羊皮”,即国营企业按三资企业经营机制运行。

于是,便有了“福河”——保定福河木业有限公司。

“仿羊皮”的出现,源于探索。几年前,上海曾出现过“斯米克”现象:连年经济效益滑坡的企业,一经中外合资,便迅速改变面貌。

南风北渐,1989年,天津又出现了“福津”现象∶累计亏损近千万元的天津市胶合板厂,与香港大福木业有限公司合资经营,短短二三年实力大增,去年产值2.4亿元,创利1300万元。

与之相随,企业转换经营机制改革的交响曲中,又出现了一个新的音符,国营企业“仿羊皮”,在上海等地推行并取得明显效果。

终于,“仿羊皮”打破了我市国营工业企业的“硬壳”∶去年9月23日,保定木横担厂胶合板分厂,委托给天津福津木业有限公司全权经营管理。

木横担厂,六七十年代在我市工业企业中大名鼎鼎。但随着市场变化,处境艰难。尤其是胶合板分厂,累计亏损约270 万元,穷到了没有一根生产用圆木的地步。人心涣散,扭亏希望渺茫。怎么办?在市体改委、市物资局等部门支持下,木横担厂以利润“六四”分成的高代价,投入工房、设备、人员及200万元资金(含现有原材料辅料、设备配件、半成品折价等),将胶合板分厂“嫁”给福津。更名为保定福河木业有限公司。

三资企业经营管理模式的引入,产生了令人惊喜的效果。短短几个月,企业实现“三级跳”∶第一步扭亏、第二步达到生产历史最高水平、第三步迈上新台阶。今年1月,盈利1.3万元。2月份15个工作日胶合板产量达412立方米,是福河成立前最高水平的3.5倍。

有人称,这是我市的“福河现象”。

“福河现象”的出现,是通过所有权与经营权分离,以达到转换企业经营机制,使企业适应社会主义市场经济要求的一种尝试。

人们或基于自身利益、或基于传统观念、或基于对未来的思考,对“福河”众说纷纭,有褒有贬。但无论怎样,“福河现象”的出现,为我市工业企业的改革,开拓出新的思路。

那么,“福河现象”所包含的实质是什么?它给企业改革的启示有哪些呢?本报将连续报道。

1993年2月26日的《保定市报》刊登了第二篇,内容如下:

服从没商量

——“福河现象”探寻之二

本报记者 战国 黎晓

“服从、礼貌、勤奋”,体现保定福河木业有限公司企业精神的六字标语,高挂在车间,引人注目。.

总经理史庆颐介绍说,福河的管理以效率为中心,强调指挥系统的通畅和各项指令的落实,要求局部必须服从全局。

在上下级关系上,福河强调下级必须绝对服从上级,必须保证决策人的指令一贯到底。史庆颐认为,执行层只负责执行,其结果由决策层负责,减少落实指令时的阻力。福河成立之后的头两个月,企业继续亏损,可员工完成了下达的任务,企业在没有效益的情况下,照样发放了效益工资。

不该管的不管,该管的一定要管好,福河内部职责明确,责任到人,没有议而不决和大家都管又都不管的现象。公司下设不过三个部,所属管理人员不过十多人,但事事有人管,人人有事干,事事管得好。因此,福河几乎不开会,有事都通过具体请示或下达指令随时解决。在福河担任管理工作的原胶合板分厂的人员普遍反映,现在的工作比原来的好干,效率也比原来高。

另外,福河的所有人员都必须服从企业的“大法”——《管理制度》。制度面前人人平等。

《管理制度》仅14页,但明细而具体∶《员工纪律守则》是员工的行为规范。《考勤管理制度》对出勤打卡、请假手续等做了具体规定。《奖惩条例》有17条98款之多。明确规定了某一具体行为,将被奖励或是被惩戒。惩戒部分还规定了各种行为所惩戒的程度,从停职、警告直至除名,而且款款“见血”。

福河执行制度,坚持“对号入座”。一位职员上班时间擦自行车,撞在枪口上,查查《奖惩条例》,犯了“工作时间内做与工作无关之事”这款,按规定罚了他5张“大团结”。副厂长因为处理紧急事务,忘了打卡,照样被罚款。

厂领导宋子明说,搞管理不能讲“人情味”,给了“面子”,制度就会失去权威。“有个临时工撕了块单张面板,我要处罚他,班长觉得他工作一直不错,跑来说情,我就连班长一块儿罚。”

福河在分配上实行保密工资制度,采取基本工资、工龄工资、岗位工资、效益工资的结构工资形式。效益工资依据员工在产量、质量、加班、劳动纪律、文明生产5个方面的贡献和表现,按百分制考核进行分配。至于奖金,福河只有一种,那就是厂长对工作出色的员工现场奖励。一名员工为争时间,钻入没有完全凉的锅炉,进行抢修。厂长知道后,马上奖励50元。至今,福河已现场奖励个人108次,奖励集体13次。

福河目前实行的基本上是国外通行的管理方法,没有什么高深之处,可为什么有这么好的效果?一直在探讨这个问题的木横担厂厂长崔勇认为,关键在于管理制度能够落实,能够落实的关键又在于有一张“仿羊皮”。

有人认为,“仿羊皮”之所以有魅力,在于它造成的观念震荡:企业不再是听任职工撒娇耍赖的父母,政府不再是为企业穿衣喂饭的保姆,职工和企业都必须回归自我。

1993年3月10日的《保定市报》刊登了第三篇,内容如下:

源头活水来

——“福河现象”探寻之三

本报记者 战国 黎晓

木横担厂胶合板分厂的一潭死水在流动,在变清。为有源头活水来。

活水源于福河精神∶“相处以礼、相待以诚、同心同德、发展福河。”

这个企业精神,并不完全相似于我们国营企业的口号,它建筑于委托经营后的利益机制的重新塑造,以及由此而形成的诱导机制。

木横担厂委托福津全权经营其胶合板分厂,合同一订12年。合同期内,受托方按40%的比例提取利润,合同满期,按同样比例分取资产增值。委托双方和福河员工处在利益共同体中共担风险。这就是福河发展的内在动力。

在这种动力驱使下,福河的经营者以长远的眼光,在人力、财力、技术、产品开发等多方面进行了投入:

——人力。福津平时投入8人,最多时在20人以上,这在福津的合作厂中绝无仅有。

——原材料。为了开工,他们从天津拉,从产地赊。

——设备。从福津拉来天车、吊车,并请来技术人员,修复了旋切机、三辊磨光机等机器,解决了设备不足和状况差的问题。

——质量。改唱不出“家门”的省级质量标准为国家标准。改进了生产工艺,调整了产品的芯板与面板、背板的比例,增加了单片板涂胶后的预压工序。

……

这一切,保证了高产,保证了质量,使产品在市场上供不应求。

应得的40%利润他们没拿,反而投入了几十万元。

在料场,我们看到生产的下脚料木芯,被加工成垛垛小方木。在以前,这木芯不是当柴烧,就是以120元1立方米处理掉,现在却成为加工1立方米价值2000多元的高档细木工板的原料。

利益机制重塑的福河,对人际关系有自己的见解。总经理史庆颐说,在福河,不讲谁是“主人”,谁是“公仆”。大家都是福河的员工,都应为福河出力,也都应感到福河的温暖。为解决员工“吃饭难”,福河办起了食堂,根据工作时间长短,免费供应员工一至两顿正餐。荤素两个菜,另加一汤,主食不限。员工过生日,一盒写有“福河祝您幸福”的精美蛋糕会送到手上,另加一张向本人及家人表达祝福和感谢的生日卡。今年春节后第一天上班,史总经理在公司门口向所有员工拜年,并发给每人一个红包。史总经理认为,关心员工与执行制度上的无情并不矛盾,都是为了增强福河的活力。

谈到这次全权委托经营,木横担厂领导说,有人认为福津利润分成比例高,又负盈不负亏,保定吃了亏,是“不平等条约”,其实,这个问题不能这样看。福津不仅投入了人力物力,带来了先进的技术和管理,还发挥出自己在人才、信息、市场等方面的优势,给企业注入了活力,使企业重新焕发了青春。应该说,比较起来,我们收获更大。

木横担厂厂长崔勇表示,希望双方共同努力,能够在合同期内以最短的时间,步入股份制,或采用中外合资企业形式,最终实现木横担厂“一厂一制”。

1993年3月11日的《保定市报》刊登第四篇,内容如下:

众口说福河

——“福河现象”探寻之四

本报记者 黎晓 战国

和任何新事物刚刚出现一样,对于“福河现象”,也有着种种不同甚至截然相反的认识。

在走访的保定福河木业有限公司和木横担厂的部分干部、职工中,没有人对福河的经营机制能创造出高效益,提出异议。但在某些具体方面,有些人则不以为然。比如,加班时间过长,有悖于8小时工作制;在福河的劳动所得,按比例不如过去浪儿浪荡一天干四五个小时,就工资到手更合算;虽然在管理制度面前,“王子犯法,与庶民同罪”,但绝对服从的要求与过去“主人翁”的地位大相径庭等等。

有人则从另一角度认识这些问题,我市服装加工企业为求生存,也搞过加班加点,福河的做法可以理解,但加班时间长的问题应在发展中尽快解决;某些人感到在福河干不合算,那是因为一些企业还是“慈父母”,工人干不干都管饭,以至所得可以大于付出,而这正是企业效益低下的重要原因;某些工人“服从”起来有失落感,那是因为他们没有搞清,工人是主人翁,也是劳动者,劳动者在现代化生产中必须服从指挥,才能担负起主人翁的责任。

对干福河的严格管理,也有人给予充分肯定。一员工说,福河的严,是从企业发展的角度出发的,作为企业,早该这样做。一位管理人员说,开始时,我也很紧张,可习惯以后,再看到别的厂职工上班吃东西、织毛衣,反而看不惯。有人大发感慨:什么样的经营机制,造就什么样的职工!福河的一员工开玩笑说:“如果在别的企业,也像现在这么干,那早当了先进生产者。”

福河的管理为什么行之有效?福河的领导认为,《全权委托经营管理合同书》《劳动合同书》《管理制度》等企业“大法”,具有权威性,企业的管理人员的行为也受“大法”约束。这样,企业的经营管理水平就不再完全受管理人员素质的制约。而木横担厂领导则从另一个侧面认识这个问题:福河的管理制度,从本本、条条、框框上讲,其复杂程度,其科学程度,未必都强于管理水平相对较高的国有企业,但它的可操作性强,明细具体,切合实际。因此,它行之有效。

参与这一改革的政府部门的一些领导,对“福河现象”则站在企业转换经营机制的角度加以审视。他们认为福河通过委托经营,实现了所有权和经营权的分离,增加了股份制的因素,规范了政府对企业的行为,为企业转换经营机制,实现行为自主化,创造了宽松的外部环境。这种方式,不仅是企业脱危解困的有效途径,而且在一定程度上预示着企业改革的方向。

一些企业领导则在企业如何建立适应市场经济的经营机制方面,受到“福河现象”的启示∶即通过利益分配机制的重新塑造,使企业真正变成自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场主体。这“四自”中,除部分尚需摆脱行政干预外,其他部分,通过努力是完全有可能实现的。

对于福河的经营管理模式能否引人其他企业,有些厂长心存疑虑,担心在目前的改革环境中,“仿羊皮”唬不住人,弄不好反而搞乱了企业。福河的领导却对保定的改革环境给予了肯定,他们说,市政府及其有关部门大力支持了这次委托经营,其中包括政策上的支持。福河除享有《条例》规定的十四项权利之外,还享有我市改革试点企业的优惠政策。福河的发展也大大得益于各方面的支持。

目前,福河已步入了发展的正常轨道,愿福河能够尽快成熟,并为我市的企业改革不断提供出新鲜经验。

在我的工作总结中曾提到此报道:“它采用一种不像消息,不像通讯、不像述评,不像言论的“四不像”形式,通过以叙述为主,辅之以议论,全面深入地反映了国有企业采用三资企业经营管理模式后,给企业经营机制、职工思想带来的冲击,和引发的巨大变化,也反映了这种变化对社会方方面面的冲击,热情支持了改革。这组报道在社会上引起了强烈反响,不断有电话打到我们部,有表示支持的,当然也有置疑的。我们再到企业去采访,厂长们也和我们进行探讨。说明我们反映的这种改革中的现象,确实给了我市改革以很大的促进,尤其是增强了人们对改革的承受能力。同时,稿件对该厂将所有权与经营权分离的做法给予了充分肯定,并指出它预示着改革的方向,之后的实践也确实证明了这一点儿。”

本系列报道被推荐参加了河北省新闻奖评选,这是我的稿件第一次被推荐参加省评,没想到被评为最高等级的一等奖。

本报道参加本报好新闻评选,才评了个二等奖,参加省评却被评为一等奖,让我很感意外。不过孩子还是自己的好,我始终认为此稿无论从导向性,还是写作质量,都是无愧于一等奖的。

另外它还获得了本报和商业局合办的头条大赛的一等奖。

(除木横担厂照片来自网络,其余照片原件由笔者本人保存。)