1950年,毛岸英在作战会上与彭德怀叫板,他的上级紧张到手心冒汗

深秋的朝鲜战场,硝烟弥漫。1950年11月19日,志愿军总部一间简陋的作战室内,彭德怀正在墙上的作战地图前阐述第二次战役的作战方案。室内坐满了军中要员,邓华、韩先楚等将领都在凝神倾听。

就在所有人都陷入沉思的时候,一个年轻的身影突然站了出来。这位年仅28岁的翻译员大步走到地图前,直接对着彭老总提出了不同意见。在场的其他军官们顿时倒吸一口凉气——谁不知道彭老总的脾气,更何况这个年轻人的意见还颇为激进。

然而,令所有人意外的是,彭老总不仅没有动怒,反而露出了意味深长的笑容。这个敢于在关键时刻直言不讳的年轻人,到底是什么来历?他为何敢于当众质疑彭德怀的战术安排?而彭老总又为何对他如此"网开一面"?

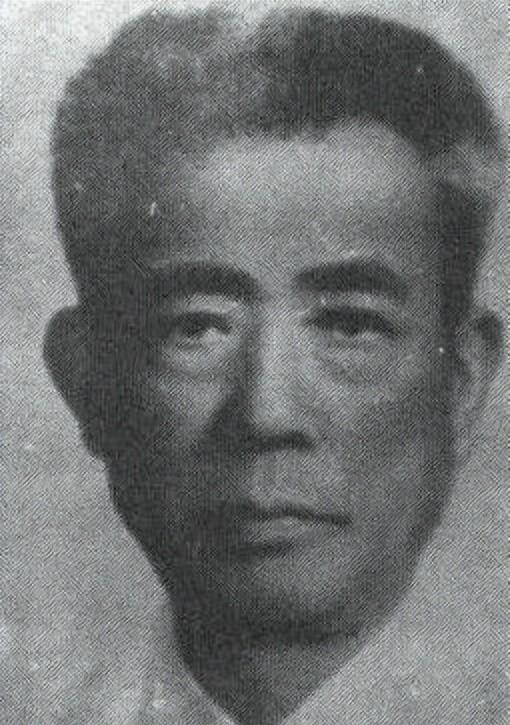

一、从莫斯科到延安:毛岸英的成长轨迹

说起毛岸英的成长经历,还要从1936年那个寒冷的冬天说起。那一年,16岁的毛岸英和他的哥哥毛岸青踏上了前往莫斯科的列车。临行前,东北将军李杜送给他们一个皮箱,里面装着两人的换洗衣物和一些零用钱。

列车穿越西伯利亚的冰原时,年轻的毛岸英常常站在车窗前,望着飞驰而过的白桦树林。这一路上,他时常想起在上海的日子。那时候,他和哥哥寄居在董健吾开办的学校里,和其他烈士子女一起生活、学习。

1937年初春,兄弟俩终于抵达了莫斯科。国际儿童院就坐落在莫斯科郊外的一座小山上,四周环绕着茂密的松树林。这里不仅有来自中国的革命者子女,还有西班牙内战中的难童,以及其他国家的进步人士子女。

在国际儿童院,毛岸英展现出了超乎寻常的学习能力。俄语课上,他总是坐在第一排认真听讲;数学课上,他常常第一个解出难题。院里的老师们都说,这个来自中国的少年,眼神里透着一股子坚毅。

1939年春天,一位来自中国的老同志看望了毛岸英。这位老同志带来了延安的消息,告诉他父亲正在那里领导革命。毛岸英听后,主动申请加入了共青团。很快,他就因为表现突出被选为团支部书记。

1941年6月,德国法西斯突然入侵苏联。莫斯科的防空警报一次次响起,国际儿童院的师生们不得不经常躲进防空洞。21岁的毛岸英主动请缨参军,但因为中苏两国的协定,他的请求一开始被婉拒了。

但毛岸英并没有放弃。他找到了军事学校的校长,说:"我在苏联生活了这么多年,苏联就是我的第二个祖国。现在祖国遭受侵略,我怎能袖手旁观?"他的执着打动了校长。

经过特殊批准,毛岸英进入了军事学校学习。他很快掌握了坦克操作技术,并被派往坦克部队担任指导员。在战场上,他表现出色,多次参与重要战役,获得了"红星勋章"。

1946年初,斯大林亲自接见了即将回国的毛岸英。在克里姆林宫的会客室里,斯大林赠给他一支手枪,这支手枪后来一直陪伴着他,直到最后。

当年春天,毛岸英踏上了归国的航班。这一次,他不再是那个懵懂的少年,而是一个经历过战火洗礼的战士。飞机降落在延安时,他远远望见了机场上那个熟悉的身影——那是他阔别多年的父亲。

十年异国求学,让毛岸英不仅掌握了丰富的知识,更积累了宝贵的战斗经验。这些经历,为他后来在志愿军中的表现打下了坚实的基础。

二、战火中淬炼的红色传人

1941年的苏联大地,战火纷飞。这一年的冬天格外寒冷,莫斯科城外的积雪厚达半米。在一处坦克训练基地,一位年轻的中国指导员正在向苏联士兵讲解坦克操作要领。他就是毛岸英,彼时已经是一名合格的坦克连指导员。

"开炮!"随着一声令下,坦克发出震耳欲聋的轰鸣。这是毛岸英参加的第一次实战演习,他所在的坦克连在演习中表现出色,赢得了指挥部的高度评价。

在卫国战争期间,毛岸英不仅要担任坦克连指导员,还要承担翻译工作。有一次,他们连队接到紧急任务,要与一支中国远征军配合作战。毛岸英临时被调去担任双方的联络官,他出色的语言能力和军事素养,让这次联合行动异常顺利。

1942年初,德军对莫斯科的进攻逐渐减弱,但战事依然紧张。一天夜里,毛岸英所在的坦克连接到命令,要支援附近的一个村庄。当时天寒地冻,坦克履带几次被冻住。毛岸英带头下车,和战友们一起用热水浇化冰块,终于让坦克重新启动。

那次战斗中,他们连队歼灭了一支德军装甲部队,缴获了大量武器装备。战后统计,光是完好的坦克就有三辆。这场胜利让毛岸英获得了他在苏联的第一枚勋章。

在莫斯科保卫战后期,毛岸英的坦克连被调往列宁格勒方向。途中,他们遭遇了德军的空袭。在一次紧急避险中,毛岸英从坦克上摔下来,右腿受了伤,但他坚持不下火线。

"一个军人,受伤是常事。"这是毛岸英当时对战友说的话。他用绷带简单包扎后,继续指挥作战。这种不怕吃苦的精神,深深感动了苏联的战友们。

1943年夏天,斯大林格勒战役结束后,毛岸英被调到后方的军事学校担任教官。在这里,他将自己在战场上积累的经验传授给新兵。他编写的《坦克战术要领》,成为当时军校的重要教材之一。

1945年春天,柏林战役打响。虽然已经调离前线,但毛岸英多次请求重返战场。最终,他获准以军事观察员的身份,参与了这场决定性的战役。

在柏林街头巷战中,毛岸英亲眼目睹了城市攻坚战的残酷。这段经历让他对现代战争有了更深刻的认识,也为他日后在志愿军中的表现奠定了基础。

1946年初,战争结束后,毛岸英整理了自己在苏联的作战笔记。这些珍贵的资料,记录了他在卫国战争中的所见所闻,也见证了一个革命者之子的成长历程。

临行前,他的苏联战友们为他举办了一场欢送会。一位曾经并肩作战的坦克手送给他一面绣有"为了胜利"的战旗,这面旗帜后来一直被他珍藏着。

三、志愿军中的特殊翻译员

1950年10月,北京的秋风中飘着细雨。毛岸英坐在办公室里,正在处理土改工作的文件。收音机里突然传来了抗美援朝的新闻,他立即放下手中的工作,直奔彭德怀的办公室。

"彭司令员,我要去前线!"毛岸英站得笔直,目光坚定。彭德怀放下手中的烟斗,看着眼前这个年轻人。这已经是第三次了,短短一周内,毛岸英三次来请战。

那天晚上,在中南海的一间会客厅里,彭德怀应邀参加了一场特殊的晚宴。主人正是毛主席和毛岸英父子。酒过三巡,毛岸英又一次提出了去前线的请求。这一次,彭德怀看向了毛主席。

"孩子大了,该让他去锻炼锻炼。"毛主席夹起一块咸菜,平静地说道。就这样,毛岸英如愿以偿,以志愿军司令部俄语翻译的身份踏上了朝鲜战场。

在志愿军司令部,毛岸英的工作不仅仅是翻译文件和电报。由于他在苏联的军事经验,他还经常参与作战会议的讨论。一次,在翻译完一份苏联军事顾问的建议后,他主动向彭德怀提出了自己的见解。

"这份建议里的战术在苏联卫国战争中也用过,但在这里的地形条件下需要调整。"毛岸英说着,拿出一张地图,详细分析起来。彭德怀认真听完,对这个年轻翻译员的军事素养颇为赞赏。

1950年11月初,志愿军取得第一次战役的胜利。在庆功会上,毛岸英主动请缨,要求去前线部队做翻译工作。彭德怀考虑再三,最终同意了他的请求。

临行前,办公室主任成普给了毛岸英一个皮包,里面装着各种必需品。"这是彭总特意为你准备的。"成普说道。皮包里还有一份手写的注意事项,是彭德怀亲笔写的。

在前线,毛岸英不仅要翻译各类文件,还要协调志愿军与苏联军事顾问之间的工作。有一次,一份紧急电报出现了歧义,可能影响到作战部署。毛岸英连夜工作,反复核对原文,最终及时纠正了这个错误。

此外,毛岸英还负责整理前线战报。每天晚上,他都要把各部队的战况汇总,用中俄文各写一份,分别呈送给志愿军司令部和苏联顾问组。他的报告文字简洁有力,深受彭德怀的赏识。

一天深夜,毛岸英正在帐篷里整理文件,突然听到外面有动静。原来是彭德怀在夜巡,看到他的帐篷还亮着灯。"工作要紧,但身体更要紧。"彭德怀叮嘱道,"你是我们重要的翻译员,可不能累垮了。"

就这样,这位特殊的翻译员在志愿军司令部一直工作到了11月下旬。在这期间,他不仅出色完成了翻译任务,更用自己的军事经验为志愿军的作战提供了有益的建议。

四、那场惊心动魄的作战会议

1950年11月19日的黄昏,志愿军司令部的作战室里灯火通明。第一次战役的胜利已经过去两周,但新的挑战正在逼近。美军司令官麦克阿瑟扬言要在圣诞节前结束战争,美军部队正在咄咄逼人地向北推进。

作战室的墙上挂着一张巨大的作战地图,彭德怀指着地图上的几个关键点位,正在详细阐述第二次战役的作战计划。邓华、韩先楚等副司令员都在场,作战室主任成普站在一旁记录。

"根据侦察报告,美军正在加紧向北推进。"彭德怀用指挥棒点着地图说,"他们轻视我军,认为第一次战役不过是侥幸。这正是我们的机会。"

彭德怀提出的战术是"诱敌深入":先让部队边打边撤,等敌人主力突出后,再寻找战机痛击他们。这个计划本应该得到一致认可,但就在这时,一个年轻的声音打破了会议室的宁静。

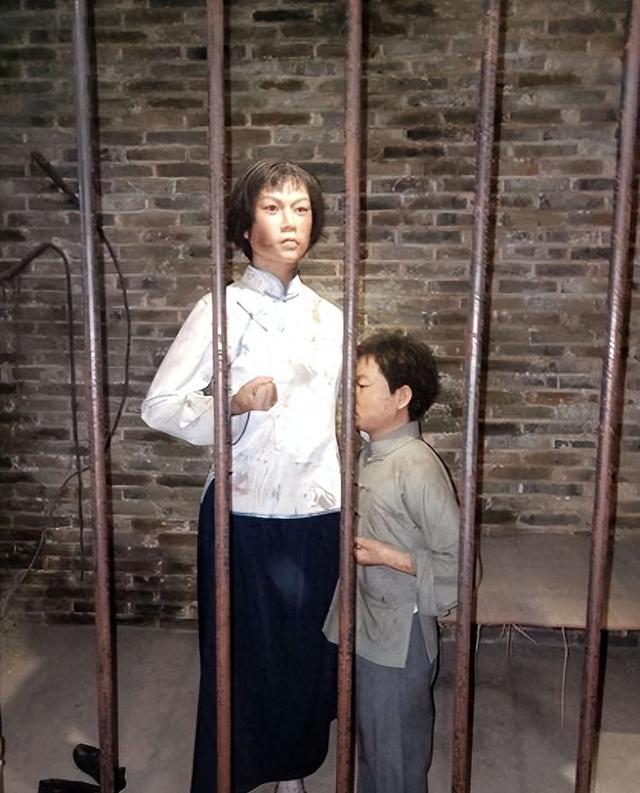

"彭司令员,我有不同意见。"毛岸英从成普身后站了出来,大步走到地图前。作战室里顿时一片寂静,连纸笔摩擦的声音都听不到了。

"既然敌人已经轻视我们,为什么还要示弱?"毛岸英指着地图说,"我建议直接发起进攻,不要再做退让。"

成普的手心开始冒汗。作为毛岸英的直接上级,他深知彭老总在军事会议上最忌讳别人随意打断。更何况,毛岸英的建议完全推翻了彭德怀的战术构想。

然而,出乎所有人意料的是,彭德怀并没有动怒。他反而笑着转向其他将领:"同志们觉得岸英的意见如何?"

邓华第一个开口:"岸英同志的想法很有锐气,但恐怕不够稳妥。美军虽然轻视我们,但他们的火力优势不容忽视。正面强攻的伤亡会很大。"

韩先楚也表态道:"我同意邓副司令员的看法。彭司令员的计划更有把握,可以最大限度地保存我军实力。"

彭德怀听完众人发言,又重新分析了战场态势。他指出,志愿军虽然在第一次战役中取得了胜利,但也暴露出了不少问题。比如部队协同作战经验不足,通信联络系统还不够完善。

"在这种情况下,采取诱敌深入的战术更为稳妥。"彭德怀说,"不过岸英同志提出的意见也很有价值,说明他善于独立思考,这是好事。"

最终,会议确定采用彭德怀提出的作战方案。虽然毛岸英的建议没有被采纳,但他在会议上展现出的勇气和军事素养,给与会的将领们留下了深刻印象。

会后,彭德怀特意留下毛岸英,详细询问了他在苏联参加卫国战争的经历。"你在坦克部队的经验很宝贵,"彭德怀说,"以后要多提意见,但也要注意战术运用要因地制宜。"

五、短暂而光辉的一生

1950年11月25日的清晨,朝鲜的山谷中还笼罩着薄雾。毛岸英和几名参谋正在临时指挥所准备当天的文件。这个位于妙香山下的指挥所,是志愿军第二次战役的重要指挥点之一。

就在前一天晚上,毛岸英还在给彭德怀翻译一份苏联军事顾问的战术建议。那份建议详细分析了美军的空中优势,并提醒志愿军要注意防空。彭德怀看完后,立即下令加强各指挥所的伪装和防空工作。

这天上午,毛岸英正在整理一份重要的战报。这份战报记录了志愿军某部在长津湖地区的战斗情况。他一边翻译,一边在纸上画着简略的战场示意图,这是他在苏联战场上养成的习惯。

中午时分,天空突然传来轰鸣声。美军的轰炸机群出现在妙香山上空。指挥所里的警报器发出尖锐的声响。参谋长立即下令疏散,但毛岸英坚持要将手中的重要文件整理完。

"轰!"一声巨响之后,妙香山下的那间临时指挥所被炸中了。当战友们赶到现场时,发现毛岸英的遗体旁还紧紧攥着那份未完成的战报,他随身携带的那支斯大林赠送的手枪也永远地留在了这片土地上。

消息传到司令部时,彭德怀正在研究第二次战役的部署。听到这个噩耗,他沉默了许久,随后写下了一封亲笔信,派人连夜送往北京。

在随后的战斗中,志愿军将士们以更大的勇气投入战斗。第二次战役取得了重大胜利,但这个胜利的背后,永远少了一位年轻的翻译员和战友。

1951年春天,当志愿军攻克汉城时,一位老战士在整理缴获的美军文件时,想起了那位总是耐心帮大家翻译的年轻人。"要是岸英同志还在,这些文件就好办多了。"他轻声说道。

毛岸英牺牲时,年仅28岁。这个年龄,比他母亲杨开慧烈士牺牲时还要小两岁。在他短暂的一生中,经历了幼年的离散,少年时期的异国求学,参加过苏联卫国战争,又投身中国的土地改革运动。

1952年,一位苏联记者来到志愿军司令部采访。当他听说曾经在苏联战场上并肩作战的中国战友毛岸英已经牺牲时,特意写了一篇文章,回忆了那个在莫斯科保卫战中表现英勇的年轻坦克指导员。

在妙香山下的纪念碑上,镌刻着这样一段话:"这里长眠着一位年轻的战士,他的名字叫毛岸英。他是一名普通的翻译员,也是一位优秀的军事指挥员。他用自己的生命,续写了革命家庭的光荣传统。"