标题:毛泽东没上过军校,为何军事水平远超精英云集的国民党将帅?

1935年的一个寒冷冬日,贵州遵义,一场改变中国革命命运的会议正在召开。此时的红军,正处在生死存亡的关键时刻。让人困惑的是,前四次反"围剿"的胜利者毛泽东,为何在第五次反"围剿"中被剥夺了军事指挥权?更令人不解的是,这位出身湖南农村,从未进过军校的青年,为何能在后来的革命战争中屡创奇迹,带领中国工农红军走向胜利?一个没有系统军事教育背景的人,究竟是如何在军事上压倒那些留过洋、毕业于黄埔军校的国民党将领的?让我们追寻这段鲜为人知的历史轨迹,揭开这个谜题的面纱。

一、少年求学与军事启蒙

1901年深秋,湖南湘潭韶山冲,年仅8岁的毛泽东正在私塾里读书。这天,一位远房表叔来访,给他带来了一本《水浒传》。谁能想到,这本书竟成了日后这位伟大军事家接触兵法谋略的启蒙读物。

"智取生辰纲""祝家庄大战""梁山泊征讨方腊",这些精彩的战争故事让年幼的毛泽东如获至宝。他常常在放牛时,一边看书一边在田野间模仿剧中的战术部署。

1910年,17岁的毛泽东在东山学堂读书时,一次偶然的机会让他接触到了《孙子兵法》。学堂的何叔衡先生看到毛泽东对军事著作如此痴迷,便将自己珍藏的《三十六计》也借给了他。

1911年辛亥革命爆发,湖南也掀起了革命浪潮。当时就读于湘乡县立第一高等小学堂的毛泽东,亲眼目睹了革命军与清军的战斗。这是他第一次见识真实的战争,也让他开始思考军事理论如何在实战中运用。

1913年,在湖南省立第四师范学校读书期间,毛泽东结识了杨昌济老师。杨老师不仅引导他阅读《资治通鉴》,还特意为他讲解其中的军事战例。从赤壁之战到淝水之战,从长平之战到官渡之战,这些历史上的著名战役为他积累了丰富的军事知识。

1918年春,经杨昌济推荐,毛泽东来到北京大学。在图书馆工作期间,他如饥似渴地阅读各类军事著作。除了中国传统兵书,还有不少外国军事著作的中译本。

当时的北大图书馆主任李大钊特别关注军事著作的收藏。在他的推荐下,毛泽东还研读了克劳塞维茨的《战争论》、约米尼的《战争艺术》等西方军事理论著作。

工作之余,毛泽东常常在北大图书馆的角落里,一边研读这些兵书,一边在笔记本上画着作战示意图。有时他甚至会用图书馆的桌椅摆出战场阵型,反复推演古今中外的著名战例。

图书管理员的工作看似平凡,却为毛泽东打开了一扇军事知识的大门。他不仅系统地学习了中外军事理论,更重要的是开始将这些理论与中国的实际情况相结合。

1919年,五四运动爆发。毛泽东亲身参与了这场轰轰烈烈的爱国运动。在组织游行示威时,他把学到的军事知识运用到了实践中。示威队伍的组织、游行路线的设计、突破军警封锁的战术,都显示出他对军事原理的独特理解。

这次经历让毛泽东深刻认识到,真正的军事才能不仅需要理论知识,更需要在实践中磨炼。从此,他开始更加注重将军事理论与具体实践相结合。

二、实践出真知:农民运动与游击战探索

1926年,湖南农民运动如火如荼。在韶山冲,毛泽东正带领调查组深入农村。一位年过七旬的老农向他讲述了一个发人深省的故事:当地农民在对抗土豪劣绅时,总是选择在夜晚行动,白天则装作若无其事地干活。这种"农民智慧"让毛泽东眼前一亮。

这次调查让毛泽东发现,农民斗争中蕴含着丰富的战术智慧。农民们懂得利用地形,善于选择时机,更重要的是深谙"八仙过海,各显神通"的道理。每个地方的农民都有自己独特的斗争方式,这些都成了后来游击战术的重要养分。

1927年,国民党反动派大肆屠杀共产党人。一天深夜,毛泽东在湘江边遇到几位转移的农运骨干。他们讲述了一个巧妙的突围故事:为了躲避追捕,他们白天藏在深山的草丛里,晚上则分散成小股,沿着不同的山路转移。这种机动灵活的战术,后来被毛泽东总结为"打得赢就打,打不赢就走"的游击战原则。

井冈山时期,毛泽东带领部队在崎岖的山路上来回穿梭。一次,当地一位老猎人告诉他:"打猎要看天时,赶路要看地利,打仗要靠人和。"这句朴实的话,恰恰道出了毛泽东后来游击战思想的精髓。

1928年4月的一天,井冈山下大雾。敌人的优势兵力正在搜山,情况十分危急。毛泽东却让部队就地隐蔽,等待时机。待到雾气最浓时,红军突然分散突围,让敌人扑了个空。这次经历促使毛泽东总结出"敌进我退"的战术。

在井冈山的岁月里,毛泽东创造性地把农民运动的经验和军事斗争结合起来。他让每个战士都成为宣传员,每到一处都发动群众,建立根据地。这种独特的战略很快显示出威力。

1929年初,一场关键战役在井冈山打响。敌人来势汹汹,兵力是红军的数倍。毛泽东却采取了出人意料的战术:让部队化整为零,分散到各个山头。当敌人疲于奔命时,再集中优势兵力,各个击破。这次战斗的胜利,为后来"敌驻我扰,敌疲我打"战术奠定了基础。

实践证明,这种灵活机动的战术特别适合中国的具体国情。在井冈山的群山之中,在湘赣边界的农村里,毛泽东带领红军不断摸索,逐步形成了一套独特的游击战术体系。这些来自实践的智慧,远比那些死板的军事教条更有生命力。

三、独特的军事思维特点

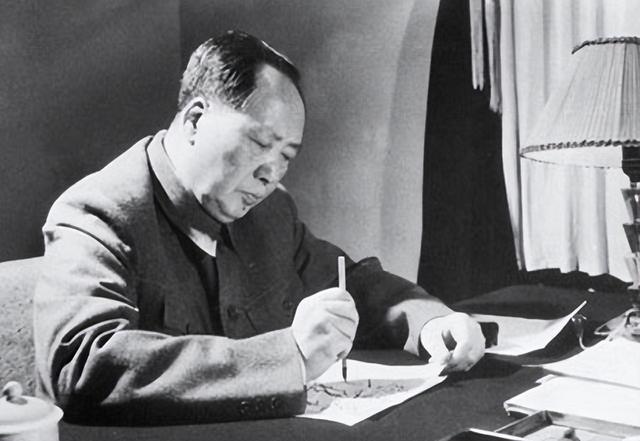

1930年冬天,在江西瑞金的一间简陋房屋里,毛泽东正在和几位红军指挥员研究作战计划。他拿出一本残破的《孙子兵法》,指着其中一段说:"知己知彼,百战不殆。这话说得好,但我们要把它用活。"

这次会议上,毛泽东提出了一个独特的作战方案:利用当地多雾的天气特点展开行动。在随后的战斗中,红军趁着浓雾袭击敌人,打了对方一个措手不及。这种将天气因素纳入战术考量的做法,成为了毛泽东军事指挥艺术中的一大特色。

1931年春,红军在赣南作战时遇到了一个棘手的问题:敌人在重要关隘设置了大量工事。一位当地农民告诉毛泽东,这些山区常有暴雨,山路会变得泥泞难行。毛泽东立即抓住这一特点,专门选在大雨过后发起进攻。敌人的重型武器在泥泞道路上难以转移,最终被红军各个击破。

在情报战术运用上,毛泽东创造了独特的"群众情报网"。1932年,他在闽西建立了一个由普通百姓组成的情报系统。农民、商贩、甚至儿童都成为了红军的"千里眼"。这种依靠群众的情报工作方式,远比国民党军队的正规情报系统更加有效。

一次战役中,一位卖油的小贩带来消息说,国民党军队正在某个山谷集结。这个看似普通的情报,却让红军抓住了战机,一举歼灭了敌人的一个营。从此,"草鞋侦察兵"成为了红军情报工作的重要力量。

在群众动员方面,毛泽东创造了"支前"的概念。1933年的一天,江西于都的农民自发组织起来,为红军担任向导、搬运弹药、照顾伤员。这种群众性的后勤保障体系,让红军在敌后能够获得源源不断的补给。

更令人称奇的是,毛泽东善于利用地形地貌的优势。在福建漳州的一次战斗中,他注意到当地的梯田地形可以阻碍敌人的装甲车辆行动。于是,他命令部队在合适的梯田处设伏,成功地将敌人的机械化部队分割包围。

有一次,一位老八路向年轻战士讲述往事:在山西某次战斗中,毛主席指示部队利用当地的窑洞地形,在敌人必经之路上挖地道。这种因地制宜的战术,让装备精良的日军吃尽了苦头。

毛泽东的军事思维还体现在对传统兵法的创新运用上。比如,他把"声东击西"的古老战术与现代战争结合起来,创造了"声东击西、调虎离山"的战法。1934年,红军在赣南的一次战役中,故意制造进攻某城的假象,实则突然袭击了敌人的后方基地。

这些独特的军事思维方式,都来源于毛泽东对中国实际情况的深入了解。他善于把传统兵法与现代战争特点相结合,把自然条件与战术运用相结合,把群众力量与军事行动相结合,形成了独具特色的军事指挥艺术。

四、重要战役的指挥艺术

1934年夏,在江西瑞金的一间作战指挥所里,毛泽东正在研究第四次反"围剿"的战术部署。一位老红军回忆说,那天毛主席在地图前站了整整一个下午,最后指着一个小山村说:"就在这里,敌人一定会从这里进攻。"

果然,战斗打响后,敌人果真如毛泽东所料,从那个小山村发起进攻。红军早已设伏,一举歼灭了敌人的一个主力团。这种对敌情的准确判断,正是毛泽东指挥艺术的一个显著特点。

在第四次反"围剿"中,毛泽东创造性地运用了"诱敌深入"的战术。他让红军主力暂时后撤,在敌人纵深推进时,突然从侧翼发起猛烈攻击。这一战术打得敌人措手不及,不得不狼狈撤退。

1935年长征途中,红军遇到了前所未有的困难。在四川某地,敌人的围追堵截异常严密。毛泽东却提出了一个大胆的计划:让部队分散成小股,避开敌人主力,最后在指定地点集中。这个计划虽然冒险,但最终证明是正确的。

有一位参加过长征的老战士曾经讲述:在翻越大雪山时,毛主席专门派人去问当地藏民,什么时候雪最小。根据藏民的经验,红军选择了最适合的时机翻越大雪山,避免了更大的损失。

1947年,解放战争进入关键时期。在晋察冀根据地,毛泽东和其他领导同志正在研究战局。一天深夜,他突然提出要把华北的部队向东北方向调动。这个出人意料的决定,为后来的辽沈战役创造了有利条件。

淮海战役中,毛泽东展现出高超的统筹能力。他不仅要协调几十万大军的行动,还要组织数百万群众支前。一位参与指挥的老同志回忆说,毛主席在作战指挥时特别注重调动群众的积极性,把军事行动和群众工作完美地结合在一起。

在平津战役中,毛泽东采取了"和平争取,军事包围"的策略。他派人多次和傅作义谈判,同时又布置军队形成强大的军事压力。这种政治、军事相结合的方式,最终实现了战役的胜利。

在解放战争最后阶段,毛泽东提出了"宜将剩勇追穷寇"的战略方针。他要求部队不给敌人喘息之机,一直追击到最后。这个决定大大加快了全国解放的进程。

这些重要战役的指挥实践,充分显示出毛泽东善于把政治智慧和军事才能结合起来。他既能抓住战役的关键环节,又能调动一切积极因素,确保战略目标的实现。

五、军事思想的理论升华

1936年,延安窑洞里,毛泽东正在向一群年轻的红军指挥员讲解人民战争的道理。一位老八路后来回忆说:"那天毛主席拿着一个装满水的碗做比喻,说游击队就是鱼,老百姓就是水,没有水,鱼就活不了。"

这个简单的比喻,生动地阐释了毛泽东人民战争理论的核心。在陕北的根据地里,这种理论不断得到实践和完善。当地一位老农说,红军和老百姓就像一家人,军民之间的关系近得就像筷子和碗一样密不可分。

1937年卢沟桥事变后,毛泽东提出了著名的抗日游击战术。在一次战术讨论会上,他用太行山的地形讲解游击战和正规战的关系。白天,八路军战士化整为零,在山间游击;夜晚,又能迅速集中起来打歼灭战。

延安时期,一次军事会议上发生了一件趣事。有位同志问:"游击战和正规战到底哪个重要?"毛泽东拿起桌上的筷子说:"这就像左手和右手,哪个都少不了。关键是要用得恰到好处。"

1938年,在陕北公学的一堂军事课上,毛泽东讲起了军事辩证法。他用解放区的地图举例:当敌人集中兵力时,我们就分散;当敌人分散时,我们就集中。这种灵活多变的战术,正是辩证思维的体现。

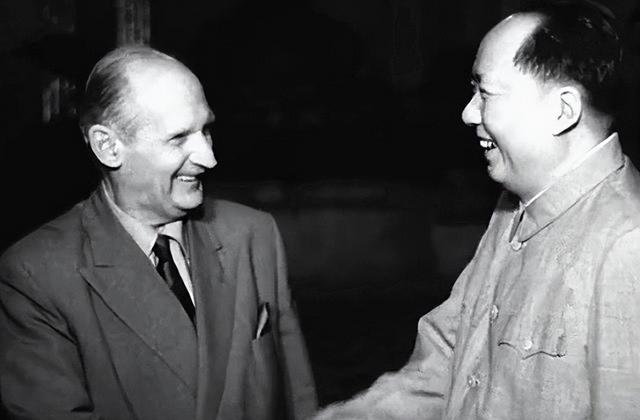

抗战期间,有位外国记者来到延安采访。他问毛泽东为什么八路军能在敌后站稳脚跟。毛泽东带他走访了几个村庄,指着遍地的地道和暗哨说:"这就是我们的'铁壁铜墙',都是老百姓帮我们造的。"

1940年,毛泽东在延安为部队讲解持久战的战略思想。他拿出一条绳子,把它分成三段,说:"抗战分三个阶段:防御、相持、反攻。每个阶段都有不同的特点,要用不同的战术。"这种形象的讲解方式,让复杂的战略理论变得通俗易懂。

在解放战争时期,毛泽东的军事思想达到了新的高度。1947年,他在西柏坡的一次军事会议上说:"战略上藐视敌人,战术上重视敌人。"这句话成为了著名的军事辩证法。

这些军事思想的理论升华过程,都来源于实践的总结。从井冈山到延安,从游击战到运动战,每一步理论的发展都凝结着实战的经验。正是这种理论与实践的结合,才形成了独特的军事思想体系。在延安的岁月里,这些理论不断被丰富和完善,最终成为指导革命战争的重要思想武器。