学生时代,文言文的学习令不少人为难,那古人的日常对话是否也是这种拗口难懂的语言呢?看似简单的“之乎者也”,实则在古人的生活里并非主流。

相比起白话文的简便易懂,文言文的诞生是否有着其他深远的意义呢?

很多人认为文言文是古人的第一语言,因为他们在日常对话中常常使用“之乎者也”等文言文词汇。然而,实际情况并非如此,古代人日常交流使用的也是白话文。

文言文的学习难度很大,学过的人对此深有体会,要想完全掌握并理解它,不投入大量的时间和精力是绝对不可能的。

虽然古代能够进入学堂学习的人寥寥无几,甚至连寻常百姓家中能够掌握文言文的人也屈指可数,日常生活中的交流自然不会使用这种文字。

但是,为何文言文仍然被创造出来并流传至今呢?

本文所述内容,皆有官方可靠消息来源,相关证明在文章末尾。如果想要深入了解文言文的起源,那就不得不提到那个时代的背景。

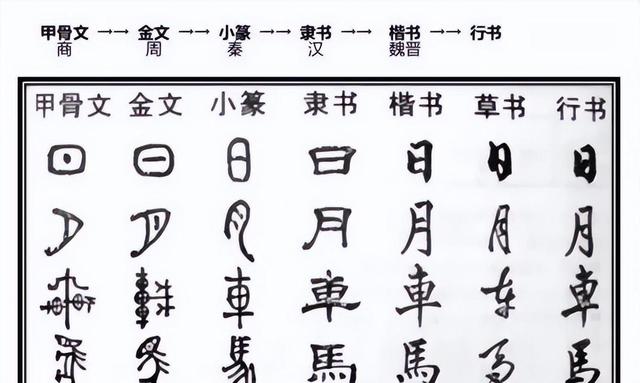

大家都知道,在西汉之前,四大发明中的纸张尚未出现。古代人们记录事情和时间的载体,最初是石头或野兽的骨头,也就是最早的甲骨文。

然而,无论是石头还是骨头,都有明显的缺点。它们要么重量大,要么尺寸大,而且这些载体的产出量很少,每制作一批都需要很长时间,最重要的是携带不便。

古时候,为了节约载体空间并使其使用时间更长,人们在记录时力求言简意赅。中华语言丰富多样,有时候,即使我们要表达的意思很长,但如果能用简短的语言表达出来,也能把意思表达清楚。

同样,古人也会遇到这样的问题。于是,他们开始提炼长句话中的重点语言,形成了“言文分离、行文简练”的文言文雏形。

当然,古人在语言使用上格外谨慎,他们对语言的提炼也不是随意为之,那样的话就会显得过于随意和牵强。相反,他们在语言的运用上有一套严格的规则和限制。

比如,常见的判断句型会用到“者”或“也”;被动句型会用到“见”、“为”、“于”等。此外,还有让人困惑的倒装句、省略句,比如“何以至此”、“吾谁与归”、“岂不美哉”等。

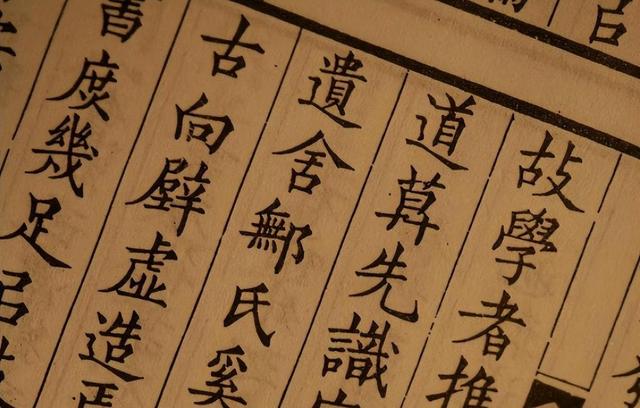

对于那些对文言文感兴趣的读者来说,阅读古代的四书五经将会是一种非常好的学习方式,这些古籍将文言文的精髓表现得淋漓尽致。

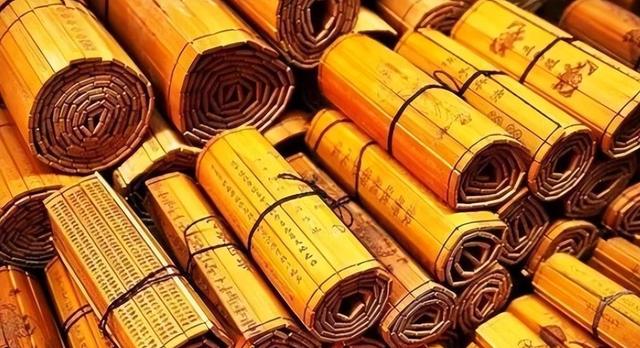

在先秦时期,汉字数量有限,书写材料匮乏,人们只能通过简写的方式来记录信息。随着时代的发展,竹筒作为新的书写载体出现了,虽然不能像兽骨、龟壳那样长久保存,但至少可以大量生产。

然而,竹筒体积大,占用空间多,因此人们在竹筒上记录信息时,通常使用文言文。

古代朝廷中,无论官职高低,皆以竹简书信传递消息。因官员地位尊崇,多以文言文书写,久而久之,文言文成为朝廷的“官方语言”。

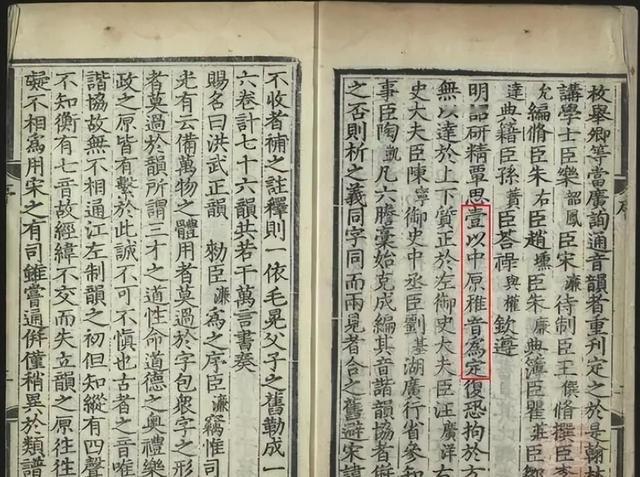

至西汉时期,纸张逐渐取代竹简成为主要的书写载体,但由于文言文的书写习惯已经养成,文人墨客仍会在纸上沿用文言文。

因此,文言文类型的文章和古籍得以广泛传承。官员们以官话为主,但民间人士日常交谈多使用白话文,书写和记事则仍以文言文为主,这其实是为了节省纸张。

白话文是一种以汉语为母语的书面用语形式,其历史渊源悠久。在明清以前,文言文被官方认定为正式语言。到了明清时期,半文半白的书面语言开始流行。

虽然四大名著中包含了一些晦涩难懂的文言文,但对于大多数读者来说并不影响其理解。严格来说,四大名著并非完全的白话文版本,而是半白半文的写作方式。

在晚清时期,白话文才真正地走入人们的日常生活,逐渐形成了新的写作方式。文言文是古人使用的文字方式,而白话文则在不断地演化。

随着时间的推移,文言文和白话文之间的界限越来越明显,白话文逐渐取代了文言文,一直沿用至今。今天,中国的语言文化如百花齐放,那么各地的方言又是如何发展的呢?

方言的形成主要源于人口迁移。战争、开垦、戍边等原因使得人们离开家乡,迁徙到各地,语言习惯也在这一过程中交融、演变,形成了新的方言。

在迁徙过程中,外来人口会与土著人口交流,而模仿对方的词语语气则是交流中最常用的方式。

"川腔"的诞生:清朝湖广填四川人口迁徙,形成了具有各地元素的新方言,四川方言独树一帜。同时,方言也有可能被外来语言吸收或被土著语言同化。

比如,《南腔北调》中记录了用粤语读古诗的效果,因为粤语的九个调调更能表现出古音韵的魅力。

“百里不同俗,十里不同音,三里不同调。”这也就是说,方言并没有固定的规范,只是当地人们习惯的一种口语表达。

中华大地自古以来地域辽阔,古代的出行方式与现代相去甚远,各地均有其独特的方言。尽管历史和地理环境对语言有所影响,但没有绝对的标准,即使是只有一人使用的方言,也是其独特的语言。

总而言之,无论有多少种方言,它们都是中国语言的象征。

文言文的魅力在于它的独特特点和价值,而这方面的研究可以在郑子宁的《南腔北调》、《东言西语》中找到,同时瑞文网上也有关于文言文特点及价值的深入探讨。

文言的一个优点就是字意一直没有变化,一个初中毕业的人可以读懂一两千年的书籍,其他任何一种语言文字都做不到。

第一次看三国时,听了文言文,觉得太高级了,层次感,抑扬顿挫感,古色古韵,真的伟大。

小编说了个大概,并不准确,中国古代官方的行文到了唐代,已经基本上是白话文了。唐宋八大家里有个唐朝的韩愈,他认为官府行文一定要区别于民间的文书、契约和各种活动的记事,所以韩愈发起了古文运动,以其对朝庭的贡献和博学的知识,获得了唐王朝上下一致的认可,从此以后,官府行文都是文言文,一直到清末民初,韩愈强调了文言文在中国汉语里的正统地位,历史如此,而小编谈论文言文不题唐宋八大家之韩愈,有没有基本历史知识还是有意为之,不得而知。

竹简重,纸贵。文言文不用写那么多字。

文言文在于设置稳定

不说文言文,几十年前发电报或者电话计时收费的时候,你也恨不得几个字一两句就把事说完

再说文字是语言的载体,任何一种语言都是由简到繁演变过来的,文言文到白话文的演变就清晰的记录了这一过程。

文字最初是刻在各种材料上的,刻起来不像现在书写这么容易,再说当初文字的含义指向性很特定,没有延伸含义,一个字就代表一件事情,没有修辞,所以言简意赅。后来文化经过发展在不断演化。

小编先后秩序搞混了,就像说,简体中文字那么好记好写,为什么要学繁体字。古代人一出生就在地方方言环境,官话,书写就是文言文,后来才慢慢口语化,生活化了,毕竟大众上学机会少,文化程度普遍都很低,文言文听不懂

经常开会的朋友知道,会议笔记没有工整的,字是越写越潦草

纸、笔在古代可是很贵的,不从根上古人云压缩省墨水,如鸟语一般又臭又长,那就真的要万古长如夜。

个人觉得,为了节约吧。蔡伦改进纸之前,纸可是稀缺资源,帛书一样也贵,而竹木简又太重。就像,电脑上为什么要有压缩工具一样[得瑟]

甲骨文,钟鼎文,金文,竹简,废话太多,没地方写,刀笔吏也会拿刀子捅人。明清为啥小说流行,而之前是诗、词、赋?活体印刷+纸张成本更低了。

或者是书面语言,与囗语的区别

文言文写的九阴真经,郭靖一学就会

因为古人的言辞不丰富,到后面发展出白话文完之后,那些没本事还自负的文人,就把这个文言文拿出来装逼了

文化也有个发展过程。孔子周游列国怎么不开汽车呢?徐霞客走遍大江南北,怎么不用摄像机记录第一手资料呢?

一方面是书写载体的变化。另一方面是由于权贵阶层对知识的垄断。随着纸张普及,隋唐开科举,就需要教育普及,白话文才逐渐广泛应用起来。

来来来,丢给你一个乌龟壳,一把小刀,你来写[得瑟]

装B

即使纸张发明出来了并大规模普及,但任然是奢侈品,纸墨笔砚普通人消费不起,所以文言文一直延续了下来,唐朝时期的洛阳纸贵,不是空穴来风。

在没有书写纸的年代。只能写在竹简/木简上的年代,字少,方便保存!

垄断读书权

目前通用的文字可以分为两种,一维的(代表英语),二维的(代表汉语)。中国古文很可能能发展成三维文字(可惜汉唐来了,中断发展了)。

对对对,司马迁的史记写出个天坛般大小就满意了

阶级

文言文没想象中的难

司马迁写史记,用文言文还写了几箱子。用白话文写?得找多少人?

那时候的白话文也很简洁

装逼的

古代没纸,字刻在竹简上能能少则少

你不觉得文言简洁吗,你要是看了甲骨文就更简了,无他,字少也!从骨而来从简而来的文言,只能言简意赅不能大白话。

刀笔吏

贵族的气质

语言发展的规律

可能是以前用竹简书写的原因(白话文写要多少才写的完),后来就把这些传统一直保留下来

省竹简和纸,就是长话短说。

考验文化人的理解能力吧

装B用的,把简单变复杂好分等级,不然怎么能显现他们身份和地位

文言文有意境。白话意境少

古代书写载体(最早龟甲,后面竹简、绸布、纸张)造价都很高工序又繁琐,让你哔哔半天还活不活了克[流鼻涕]

以前写竹简上,字太多的话,你根本就写不下,只能精简字数。。

讲白话文也不好,给谱上曲调,京戏,唱出来更好。

古代书面记录是个难事,言简意赅是常规操作,你以为像白话文随时唠嗑?

古人还会写诗呢。[点赞][点赞]

白话文就是一大堆文字也不能完全表达古文一个字的含义。

子曰:[笑着哭]

古代没有纸张,只有竹简,写字不是容易的事,公文都是竹简

我是败家勺。你说的是对滴

整的复杂点,能学的就是少部分人