兰州历史悠久,建城已逾两千年。其名始于隋,清康熙年间成为甘肃行省省会,至1941年,正式设立兰州市。

兰州位于丝绸之路上,是关键的交通节点与商贸重地。黄河汹涌澎湃,自城中穿行,因此得名“黄河明珠”。

兰州因拥有历史而显得厚重。那么,往昔的兰州,究竟呈现出何种风貌呢?

我搜集了20余张上世纪30年代的兰州老黑白照片,虽原片模糊,但已上色并修复清晰度。历史深远,搜集老照片实属不易,应妥善珍藏。

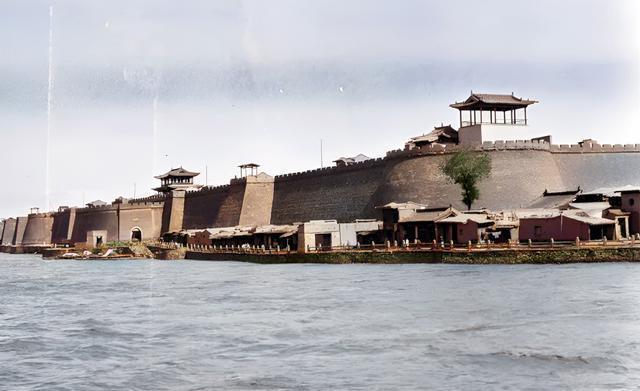

30年代,兰州城雄伟壮观,城墙高耸,护城河深邃,坚不可摧。城墙之下,黄河水奔腾不息。兰州乃西陲重镇,古称金城,此名源自“金城汤池”的古老典故。

史料载,兰州城墙始筑于北宋,经明清扩建,至1890年定型。郭城周长18里,内城6里,城墙高达11米,蔚为壮观。

兰州昔日内城设四门:东承恩、南崇武、西永宁、北广源,外郭则有九门。现今,仅余外郭之广武门及一段约20米长的城墙,见证昔日雄姿。

照片展现瓮城外一小码头,木筏与羊皮筏子静泊其间。数名当地人沿河堤而下挑水,另有人立于水中,正细心清洗着马匹。

30年代,兰州城街头,江湖艺人正展示技艺。其表演极为精彩,迅速吸引众多路人驻足围观。

他们坐在路边商铺台阶上观赏表演,一旁卖小吃的摊贩也将担子搁地,津津有味地看着。此时,摄影师迅速举起相机,定格了这充满生活情趣的瞬间。

30年代,兰州城内街道景象回顾:街面不甚宽阔,两旁商铺林立,皆已开门迎客,热闹非凡。

前往黄河途中,摄影师偶遇一当地男子,他正肩扛硕大的羊皮筏子,准备渡河。

羊皮筏子,乃黄河沿岸古老的民间摆渡与水上运输工具,拥有300多年历史。它由十几个鼓胀的羊皮固定于木筏上,既能承载人,亦能装载货物。

雷坛河,兰州人心系之河,位于城畔,乃黄河支脉。昔日水量充足,沿岸水磨林立。而今,雷坛河已干涸,失去往日生机,成一枯河。

雷坛河上有座木制拱桥,名握桥,亦称西津桥或卧桥,始建于明永乐年间,长27米,跨22米,高4.5米,乃兰州古八景之一。

兰州街头,一家五金店前,女子端坐板凳,怀抱婴儿的同时,兼顾着照看店内的生意。

店门口墙根摆放着烛台、厨具、锁具等。一外国人好奇地用相机对她拍照,脸上满是探究的神情。

这座矗立于黄河之上的铁桥名为“黄河中山大桥”,长234米,宽7.5米,建于清光绪三十三年(1907年),享有重要历史地位。

起初,该桥名为“XX”,后更名为“XX”。自2013年起,为保护这座国家重点文物,已禁止机动车辆通行。

见到兰州黄河边几十米高的巨型水车,定会令你震撼不已,这场景堪比史诗级电影。水车之下,众多女子正忙着洗衣,构成一幅独特的画面。

水车借水流之力旋转,把黄河低处之水提至高槽,继而流入岸边田地灌溉作物。兰州因此得名“水车之都”,彰显我国劳动人民非凡智慧。

30年代,兰州居民肩挑水桶至黄河边取水。黄河千百年来默默滋养着兰州人,成为他们生活中不可或缺的一部分。

黄河水量丰富,促进农作物生长,先民们早期便在此定居。它孕育并哺育了中华文明与儿女,被誉为中华民族的摇篮与母亲河。

黄河岸边,三个孩子端坐于羊皮筏上。他们自小便在黄河边长大,常与羊皮筏为伴。尽管年幼,却已是技艺高超的小水手。

历经风霜与生活洗礼,他们依旧乐观。面对摄影师的镜头,他们展现出朴实无华、憨态可掬的笑容,温暖人心。

这张照片摄于兰州乡下小村,村落不大,小路两侧分布着低矮民居,屋后延展着平缓的山坡,景象宁静而质朴。

此地建筑多为泥坯所筑,街道两侧商铺林立,门口设有遮阳棚,木杆顶端挂满各式招牌。细观之,一民宅屋顶上,有黑衣人伫立,正向此处眺望。

30年代,兰州街头,一光头男子坐街角,身旁是铁丝网制成的带门方笼,内装诸多纸币硬币。他臂搭笼上,左手执茶壶。墙角小牌书“兑换证”,此乃兑换钱币之处。

兰州黄河边,常见一男子驾羊皮筏子靠岸,岸边板凳上有人候船。另有两黑色充气牛皮置地。往昔,羊皮筏子是兰州水上交通的要具。

寺庙中,一小男孩身着棉袍戴礼帽,立于砖塔前焚香火。脚边竹篮盛香火纸钱。见外国摄影师拍摄,他好奇转头望向镜头。

30年代,甘肃兰州郊外矗立着一座约一二十米高的碉楼,它紧邻一条大路而建,显得尤为显眼。

碉堡墙由夯实泥土筑成,底置六边形台基,顶设防御垛口,覆以茅草屋顶以御风雨。立于其上,四周景象一览无余,兼具警戒与防御功能。

30年代,兰州城内新生书店门前围聚着一群喇嘛,其中站立着一位形似军人的男子,似乎在认真检查着某些东西。

此举动引来众多路人围观,他们好奇地站在一旁探个究竟。照片显示,兰州人普遍身材高大魁梧,引人注目。

此为兰州中山桥桥头之景。桥头耸立三间四柱牌楼,门楣书“中山桥”三字。桥上可见数名士兵站岗,桥头周边道路两侧,商铺林立,皆已开门迎客。

中山铁桥见证了兰州的历史变迁,虽如今已非城市唯一通道,但在兰州人心中的地位始终未变,依然是他们心中的重要象征。

此为兰州郊外一小砖瓦厂,一名师傅正把制好的砖胚整齐铺地晾晒。土墙边,已晒干的砖坯与瓦坯被整齐堆叠,场面井然有序。

在我国西北地区,砖瓦房为最常见的民居建筑,故当地的砖瓦厂普遍生意兴隆。

30年代,兰州几位女子携包裹至黄河畔洗衣。兰州人生活历来依傍黄河。彼时黄河水尚显清澈,不似今日之泛黄。

兰州是我国唯一黄河穿城而过的省会,黄河为市民提供生活与灌溉水源。河水奔腾,既似聆听城市喧嚣,又如讲述着永恒不息的自然轮回。

30年代,兰州白塔山上的白塔得名于塔下的白塔寺,塔身八面七级,高达17米。此塔始建于元代后倾废,明朝时得以重建。

1958年,白塔山被辟为公园,以其幽静环境与清新空气,成为市民休闲健身佳地。历经数百年屹立不倒的古塔,现今已成为兰州的重要标志之一。

这天,一位外国摄影师现身兰州某城门前,迅速引来众多路人围观,其中不乏大人与小孩,场面热闹非凡。

他们初见外国人,对其手中的相机充满好奇。外国摄影师幽默地打招呼,初时众人不解,经翻译说明后,皆会心一笑。

30年代,兰州街头,流动理发师正为顾客服务,理发兼修面。他们肩挑担子,穿街过巷,一头工具箱,一头火炉脸盆,遇有需求,即刻停下,就地开设理发摊。

兰州城外,一条山路蜿蜒,一侧倚靠峭壁,一侧临深渊。路尽头隐藏着一人工隧道,若无此道,行人需越数山。图中,一男子正牵马步入隧道,四周山体裸露,鲜有绿意。

写在最后:回顾上世纪30年代的兰州老照片,仿佛穿越时空。照片中的街道与人物面容,皆栩栩如生,令人感慨万千。

兰州历经90余载,城市与人文景观令人赞叹。作为甘肃省会及亚欧大陆重要城市,兰州经济昌盛,民众生活安稳。展望未来,兰州定将更加辉煌!