当房琪在《乘风2025》排练室里说出"队友意见才是底线"时,这个看似维护团队决策的表述,却在无形中构筑起一道沟通壁垒。这场由《珊瑚海》小组引发的舆论风暴,恰似一面多棱镜,折射出当代职场协作中普遍存在却鲜被察觉的"信息茧房"现象。

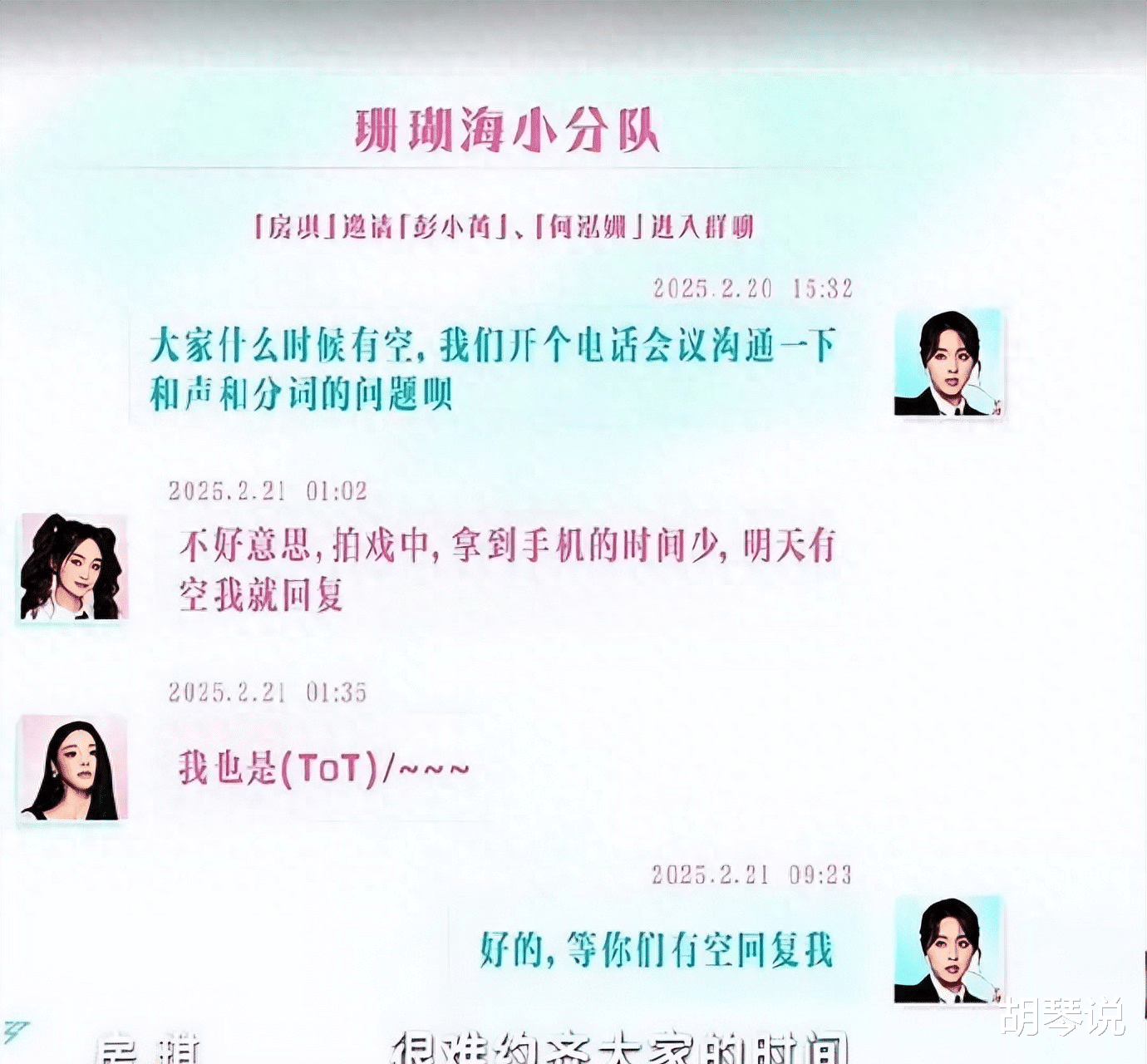

在节目组披露的群聊记录中,房琪提出的电话会议请求与两位队友的延迟回复形成鲜明对比。这种看似寻常的沟通时差,实则暴露了现代职场协作的典型困境——在信息爆炸时代,人们反而更容易陷入选择性接收的陷阱。根据腾讯研究院2024年发布的《数字化协作白皮书》,73%的职场人存在"消息已读焦虑",而68%的团队冲突源自信息理解偏差。

何泓姗在澄清长文中详细列出每日练习时间表的行为,恰是打破信息不对称的积极尝试。这种"时间线自证"现象在社交媒体时代具有特殊意义,就像2023年字节跳动内部推行的工作日志共享制度,通过可视化进程消除协作盲区。但节目片段显示,三位艺人的排练室讨论始终未能建立有效的反馈机制,导致创意分歧演变为情绪对立。

彭小苒坚持在抒情曲中加入说唱元素的执着,与房琪对观众接受度的担忧,本质上是对作品定位的认知差异。这种创作分歧在文娱行业屡见不鲜,就像2024年奥斯卡最佳影片《瞬息全宇宙》导演组合也曾因东西方叙事冲突险些解散团队。值得关注的是,何泓姗在讨论中表现出的技术性中立("我唱不好说唱"),无意间加剧了决策僵局。

这种"安全沉默"现象在团队心理学中被称作"旁观者效应",哈佛商学院2023年的实验表明,当团队出现意见对峙时,67%的成员会选择保留真实想法。节目组披露的排练室监控数据显示,三人有效沟通时长仅占排练总时间的32%,远低于节目其他小组54%的平均水平。

复盘争议全过程,我们发现真正的转折点并非舞台失误本身,而是后续的危机处理方式。何泓姗选择用可视化时间线打破舆论猜疑,这种"数据化自证"与阿里云2024年推出的团队协作分析系统异曲同工。该系统通过智能分析成员互动频次、情绪波动等28项指标,帮助团队识别沟通断点。

在数字化协作工具普及的当下,节目组可以考虑引入类似微软Teams的智能会议纪要功能,或使用Notion的多人协作看板。这些工具不仅能留存沟通痕迹,更能通过情感分析算法预警潜在冲突。就像2024年格莱美颁奖礼制作团队采用的AI协调系统,成功将创意冲突解决效率提升40%。

结语这场由真人秀衍生的职场启示录,恰如一面照见现代协作困境的镜子。当房琪的眼泪与何泓姗的时间线在舆论场交织,我们看到的不仅是三位艺人的成长阵痛,更是每个职场人都在经历的协作进化史。在信息过载的今天,或许真正的破茧之道,在于建立"既保持个性表达,又实现共识凝聚"的新型协作伦理。

当节目镜头再次聚焦排练室,那些未被剪进正片的和解时刻同样值得关注——据现场工作人员透露,三位艺人在最新录制中开始使用共享进度表,并约定每日15分钟的"情绪交流时间"。这种从对抗走向共建的转变,或许才是《乘风2025》留给观众最珍贵的成长注脚。在数字化协作与人性化沟通的平衡木上,每个团队都在寻找属于自己的最优解。