2023年夏末的香港维多利亚港,汪小菲与未婚妻马筱梅牵着两个孩子在星光大道漫步的照片登上热搜。画面里孩子仰头与继母说笑的细节,被眼尖的网友发现马筱梅手提包里露出半截的《儿童心理学》教材。这个看似普通的家庭出游场景,实则是精心设计的舆论攻防战——当代公众人物的私人事务早已异化为需要团队策划的"传播项目"。

在台北信义区的某栋法拍豪宅里,具俊晔正对着满墙的现代艺术藏品沉思。这些曾见证过大S最后时光的作品,如今正经历着从情感寄托到经济资产的蜕变。据台北地方法院2023年8月最新披露,该房产因涉及1.2亿新台币的未偿贷款,已进入司法拍卖流程。这个现实困境与具俊晔在社交媒体上维持的"深情人设"形成微妙反差,让人想起《寄生虫》里那个始终不愿走出地下室的管家。

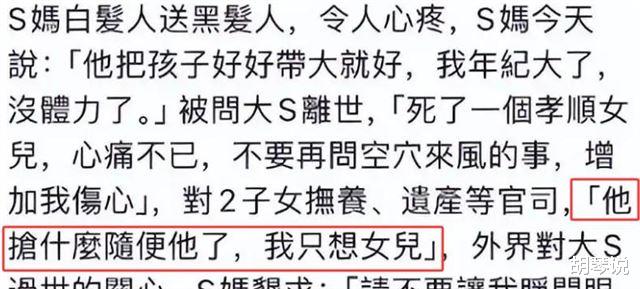

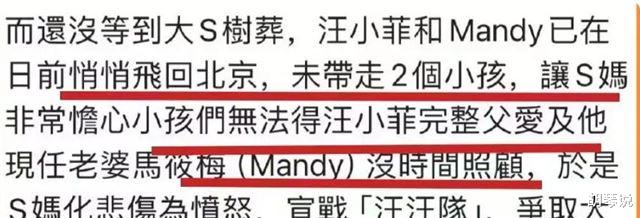

在这场跨海峡的家族博弈中,最戏剧化的莫过于S妈的网络"变脸秀"。从最初控诉汪小菲"十年凌虐"的悲情母亲,到被网友扒出女儿病重期间仍在夜店热舞的视频,这位曾经的星妈完美演绎了《纸牌屋》式的舆论操控。心理学专家指出,这种矛盾行为背后可能藏着代际创伤——S妈年轻时在娱乐圈经历的生存法则,正以扭曲的方式投射到女儿的情感遗产争夺中。

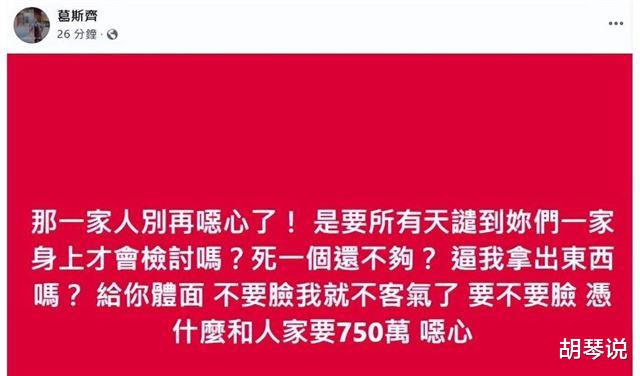

汪小菲团队显然深谙现代传播的"爆点制造术"。当葛斯齐爆出"750万索要风波"时,他们选择用大S临终聊天记录这种"情感核弹"来破局。这种策略暗合哈佛商学院最新研究的"危机公关3.0模型"——用更具冲击力的正向叙事覆盖负面舆情。就像马斯克用SpaceX发射转移特斯拉的质量质疑,汪小菲的香港亲子秀成功将公众注意力引向"新生家庭"的美好图景。

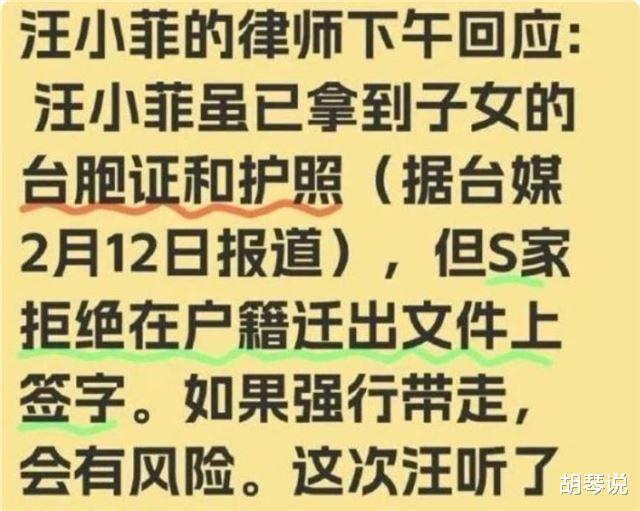

在子女监护权的暗战中,汪小菲的律师团祭出了堪称教科书级的法律组合拳。通过台北家事法庭2023年7月的裁定文书可以看到,他们不仅完成了监护权转移,还巧妙运用了《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》中的跨境执行条款。这种专业操作让S妈"签字威胁"的筹码化为泡影,正如当年贝索斯离婚案中律师对亚马逊股权结构的精准切割。

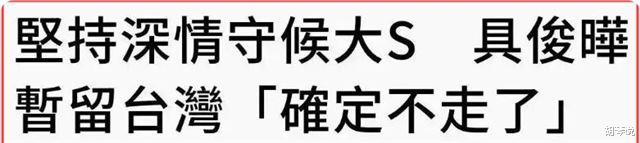

具俊晔的"沉默是金"策略则展现了另一种生存智慧。在台媒持续追踪豪宅法拍进展时,他选择用艺术创作来维持公众形象。这种"去冲突化"的应对方式,与日本皇室应对丑闻时的"静默疗法"异曲同工。但值得玩味的是,具俊晔工作室近期突然注册了"具氏艺术基金会"的商标,暗示其正在将情感遗产转化为文化资本。

在这场风波中,最令人唏嘘的莫过于亲情关系的资本化异变。大S生前为孩子设置的"禁返大陆"条款,本质上是对亲子关系的物权化处理。这种将血缘关系证券化的做法,在东亚豪门中并不鲜见——三星家族的李在镕就曾通过子女监护权谈判来制衡股东会。但现代法律体系正在重塑这种传统模式,2023年实施的《家庭教育促进法》明确规定不得以经济手段限制亲子交往。

S妈的"舆论勒索"行为则暴露了代际认知的鸿沟。成长于传统媒体时代的她,仍迷信着"家丑外扬"的震慑力,却不知算法推送早已解构了舆论场的道德评判体系。清华大学新媒体研究中心的数据显示,2023年网络舆情的平均记忆周期已缩短至48小时,这解释了为何汪小菲的亲子照能如此快速地扭转风向。

对于身处漩涡中心的两个孩子,这场纷争可能带来更深远的心理影响。儿童发展专家指出,过度曝光会使孩子形成"表演型人格",就像英国王室成员在镜头前永远保持的得体微笑。但汪小菲团队邀请儿童心理咨询师随行的细节,又显示出新时代父母对子女心理健康的前瞻性关注,这种矛盾性正是当代豪门教育的缩影。

当我们用"吃瓜"心态围观这场豪门连续剧时,或许更应思考数字时代的情感伦理。汪小菲的"王炸组合"不仅是个体危机公关的胜利,更预示着公众人物开始用专业团队来管理传统意义上的"家事"。这种转变既折射出现代社会的原子化困境,也展现了技术理性对情感领域的殖民。

具俊晔的豪宅困局与S妈的舆论失焦,共同勾勒出转型期社会的认知断层。那些曾奏效于上个世纪的生存策略,在算法支配的舆论场中正变得笨拙而危险。就像《百年孤独》里那个追着冰块跑的何塞,我们都在努力理解这个快速异化的世界。

或许真正的启示在于:当亲情不可避免地成为可计算的社会资本时,我们更需要建立超越利益算计的情感契约。毕竟,在遗产分配表之外,还有更珍贵的东西值得守护——那些香港夜色中孩子望向父亲的信任眼神,或许才是豪门恩怨里最明亮的救赎。