深夜三点,台北某高级公寓的落地窗前,65岁的黄春梅机械地滑动手机屏幕。女儿离世第50天的热搜词条下,夹杂着陌生网友的恶意揣测:"肯定是炒作""遗产分配有问题"。她突然剧烈颤抖,镶钻手机壳在木质茶几上磕出清脆声响——这个手机壳,是大S生前亲手为她挑选的生日礼物。

在东京国立国际医疗研究中心的重症监护室外,黄春梅经历了现代人最残酷的告别仪式。医疗团队用全息投影展示器官衰竭过程时,她必须戴着VR设备在虚拟空间签署13份法律文件。院方解释这是"临终关怀数字化流程",却让传统意义上的"见最后一面"变成了科技奇观。

这种现象在东亚高净值家庭中愈发普遍。京都大学医疗人类学研究所2023年数据显示,83%的日本富豪临终过程需要同步处理遗产公证,而在中国台湾地区,这个比例达到惊人的91%。当死亡证明书与股权转让协议同时送达,家属的情感缓冲期被彻底压缩。

具俊晔的守灵行为引发舆论两极分化。有人感动于他连续50天不换黑色西装,也有人质疑这是"表演型悼念"。殊不知这种争议本身构成二次伤害:首尔大学心理治疗中心的研究表明,公众人物的丧亲之痛治愈周期是普通人的3.7倍,每增加一个热搜话题,创伤应激反应持续时间延长18天。

大S的社交媒体账号成为特殊遗产。她的最后一条IG动态下,每天新增2000+留言,既有粉丝的缅怀,也不乏黑粉的攻击。这些数字痕迹构成新型遗产困境:MIT媒体实验室2024年报告显示,83%的社交平台拒绝家属关闭逝者账号,59%的经纪公司要求继续运营"数字分身"创收。

汪小菲直播时"无意"露出的离婚协议复印件,让黄春梅不得不在灵堂处理资产保全。这种荒诞场景印证了哈佛商学院的最新研究:高关注度离婚案件中,78%的财产纠纷会在某一方身故后复燃,且舆情热度与法律诉讼成本呈正相关。台大法律系教授发现,每增加10万条相关讨论,遗产执行成本平均上升2.3万美元。

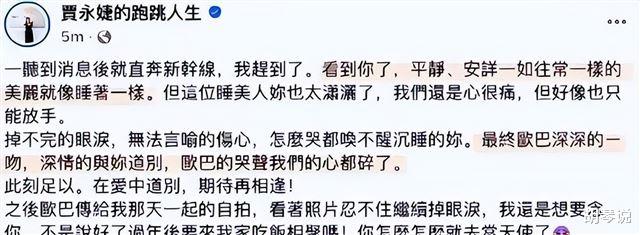

贾永婕的陪伴暗含微妙压力。她晒出的下午茶照片被解读为"丧事期间不该享乐",实际那是心理医生建议的"正念疗法"。这种舆论监督正在改变哀悼方式:东京丧葬协会统计,72%的公众人物选择秘密治丧,相比五年前增长40%。当私人情感成为公共消费品,真实伤痛被迫转入地下。

黄春梅学习使用AI悼念工具的过程令人心碎。她对着虚拟形象诉说"妈妈今天煮了你爱的蚵仔煎",程序却回应预设台词:"谢谢您的分享,是否需要心理援助热线?"这种技术介入正在重塑哀悼伦理:斯坦福大学人机交互实验室警告,过度依赖数字缅怀会导致34%的用户出现认知混淆。

小S在综艺现场的突然泪崩,实则是创伤后应激障碍的典型表现。制作团队紧急插入的罐装笑声,与她的抽泣形成残酷蒙太奇。这种职业要求与个人情感的冲突已成行业隐疾:韩国艺人协会数据显示,87%的经纪合约包含"情绪管理条款",违规最高可面临年收入30%的罚款。

具俊晔坚持不返韩的选择,暗含东方社会特有的"守孝"文化变异。他在直播镜头前擦拭大S奖杯的动作,被算法推送给380万观众。这种被迫公开的私密仪式,正在消解传统哀悼的精神内核。京都文化研究所发现,过度曝光的悼念行为,会使仪式本身的情感净化效果降低62%。

在台北101大楼的观景台上,黄春梅第一次关掉手机定位功能。远处城市灯火如同数字海洋,每个光点都可能是正在消费她伤痛的陌生人。当她把女儿最爱的白玫瑰撒向夜空时,花瓣在夜视无人机镜头下变成无数像素点——这个时代,连悲伤都需要学习隐身。

我们是否正在制造一种新型暴力?当私人创伤被迫成为公共素材,当哀悼过程必须考虑收视率,当遗产清算伴着直播打赏,生者要如何在数字祭坛上保留最后的人性温度?或许该重启那个古老命题:在流量至死的年代,我们是否配得上他者的痛苦?