人生没有多余的疼

伤痛让人痛苦但往往也是成长催化剂

伤痛里隐藏着让我们成熟的机会

人如此,国家亦然

战争带来的苦难并不区分战败与战胜

这也是当代人学着放弃战争

用文明方式解决争端的理由

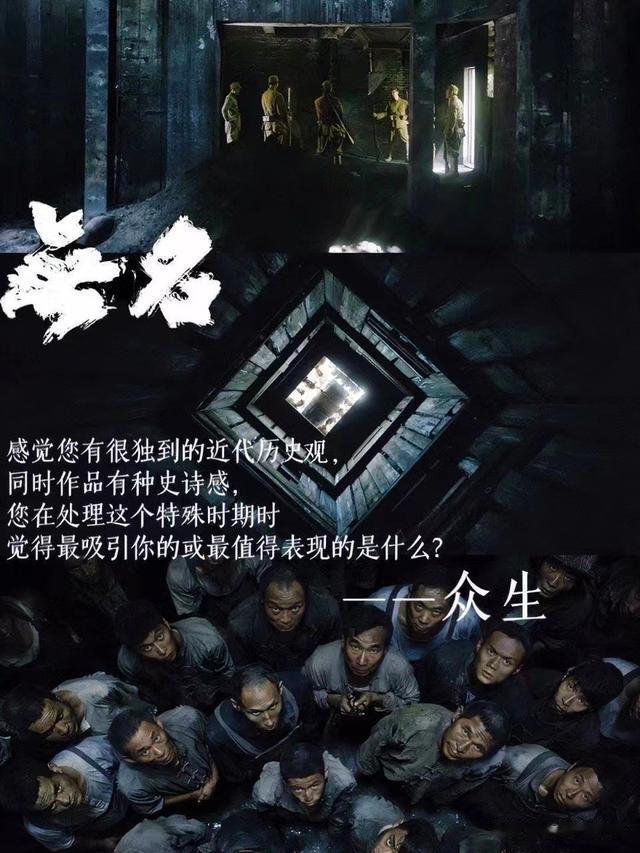

电影《无名》作为二战反战史诗于2024年5月3日在日本公映,上映首日多家影院爆满、坐席售罄。抗日影片能在日上映且热映,一归功作品自身优秀,二与日本“耻感文化”削弱战争罪恶感,且道德与审美“文化割裂”的民族特质有关。

此前,2021年上映的《八佰》是建国后在日上映的首部抗日电影。但其能上映同样并非日本反思历史罪行,而是没被踩到痛脚。“战场上的英雄”,在不同文化土壤的意识圈里有着明显理解歧义,影片想表达的抗日内核极可能“对牛弹琴”。

再往前,1941年中国第一部动画电影抗日内涵的《铁扇公主》,因胶片被日军掠走而于次年更名《西游记铁扇公主》在东京上映并风靡一时。日漫开山鼻祖,当时16岁的手冢治虫于1942年观影后备受启发,10年后创作出《我的孙悟空》。

手冢治虫在后记中写道:“《铁扇公主》真叫人惊异,趣味性、规模都令人咋舌……这部动画的影像更是在我思维中跳跃,挥之不去,逼得我近乎模仿。”1942是什么年代?中国抗日战争最艰难时刻,血战长沙正面战场重创日军……所以呢?

即便战争正在进行时,也不妨碍欣赏中国电影,这不是承认侵略事实反思己过,而是掠夺者展示战利品的自负。知道这些,会让我们对影片在日热映的认知更客观。如果《铁扇公主》是阴差阳错,《八佰》是对牛弹琴,《无名》又是什么?

《无名》是文化袖箭,见血封喉的暗器,锐利且隐蔽,令人防不胜防。没错,影片不仅描写了隐蔽战线的谍战,在文化输出意义上也恰似一支袖箭!

中日两国文化交流,日本侵华战争阴影是永远不可能绕过的坎。同一根刺深扎在两国心头,却因文化差异而定义天壤有别:一方遭受人类史上最凶残的屠杀,民族尊严被摧残践踏;另一方却自诩正义,以为民族赢得生存空间的武士精神为荣。

灵气怨气都是气,但怨气指向认知僵滞,而灵气会修复创伤。国家之间没有永远的朋友,也没有永远的敌人。“记住历史但不要记住仇恨”,战后中国迫于国际形势变化,出于和平愿景不仅放弃了战争赔偿,也一直在努力实现创伤自我修复。

战争没有摧毁技术、人才、制度优势,这是日本战后复兴关键。战败国在政治军事上受掣制,也就专心经济、科技、文化、体育,反而完成了国力修复。

战败实质上为日本提供了难得的历史机遇,在美国扶植下实现现代化国家转型。1964年奥运经济促进日本实现了“奥林匹克景气”;经济稳步发展同时流行文化雄起,日漫作为流行文化符号走向世界,开启了“卡哇伊外交”制霸全球的节奏。

而中国,1945年取得反法西斯战争最终胜利,以坚忍和牺牲精神赢得国际社会尊重和国际地位提高。抗日战争是持久战的胜利,军民付出惨重代价,经历血与火的考验,同时也完成了民众精神层面的觉醒,这才是抗战最大的收获与意义。

抗日战争虽为新中国建立备下广泛群众基础,但日本作为战败国保留着复兴的财富基础,而中国作为战胜国却一穷二白。1945年的中国,中高端工业品生产力几乎为零,不要说高科技民用品,连解放战争期间国共两军的武器大都是美制。

根据价值分布倒金字塔理论,中国在世界市场丧失了工业产值参与空间。当时国力和欧美的差距用天堑形容也不过分,中国走过了艰难的一段荆棘路。

如此情结下如何实现伤痛中成长?回顾那段全民同仇敌忾、浴血山河的岁月时,如何缅怀以青春和生命赢得反侵略战争胜利的沉痛历史,影视提供了一种从猎奇视角来慰藉人心的方式,这也是抗日题材一度席卷华夏,甚至神剧迭出的原因。

抗日剧作以我国抗日战争史实为背景,以影视为载体,弘扬民族精神,歌颂革命信仰,既有艺术性也有教育意义,满足国人英雄崇拜情结,完成集体性情感宣泄,也成就了《亮剑》《雪豹》《拉贝日记》《八佰》《南京!南京!》等影视高光。

此类作品占据市场主流,许多佳作收视口碑双爆。但高涨的英雄情结有时甚至会上升到奉上神龛的变相程度。与此同时,情节构筑定式化、人物设定样板化和视觉表现戏谑化,使部分作品质量下滑,甚至严重脱离现实和常识,沦为“神剧”。

夸大英雄能力的雷人剧情,从文化心理来说也是受高涨的民族主义、民粹主义心理驱使,出于某种文饰心理,找回民族苦难史、屈辱史中丢掉的场子。

可场子真能找回吗?绑架爱国情绪,虚无神化历史,一方面扭曲表达民族情结,另一方面神化英雄人物,不像《辛德勒的名单》《钢琴家》《拯救大兵瑞恩》等佳作那样在战争反思与人性刻画角度上跨越国界。连国人都不能打动,谈何输出?

制约是什么?从电影剧情、结构、叙事手法看,以往抗战电影更多关注战争本身,而欠缺对战争本质与人性的深刻思考。不少军事大片电影技术突飞猛进,电影艺术止步不前。导演试图拼命通过更酷更炫更震撼,使观众注意力从内容上移开。

当影片以战争写史,笔墨在“事”而较少关注战争里的“人”,就不缺宏大叙事的“巨”,而缺乏微观叙事的“细”。历史是死的人是活的,观众一开始就知道结果既定和代入人物去探索故事未知,这种参与感与割裂感的对比,就是艺术的分野。

任何说教都是苍白的。剧情表象化,缺乏深层挖掘是此类作品通病。这就是近年聚焦战争视觉的作品连篇累牍却不动人的主因。令人热泪盈眶、直击心灵的艺术需要留白,留白尊重的是观众主体性。而主体性才能让影片跨越文化,走出国门。

《无名》有些神似当年《铁扇公主》,只不过同样“以美御丑”,一个被动一个主动,都是在人文情怀和视听审美上降维打击,以日本人所能理解的方式。

从立意到结构,整体到细节,铺陈到留白,皮相到风骨……《无名》简直无一闲笔、无一废墨。影片在究极艺术形式美感下,有着更深厚的历史话语内核。较之宏大叙事的“守正”,其对人性“出奇”的微观解读才是它的真正殊胜之处。

英雄不是脸谱化英雄,坏人也不是脸谱化坏人。在“王朝末路”和“群雄并起”的时代,英雄、枭雄都有神性与人性双重性格。真正的坏人是不会把“坏”写在脸上的。唐部长、王队长、渡部乃至汪主席,他们都在自己的世界里逻辑自洽。

这种自洽使得人物不再刻板单薄,譬如“不在场”的汪主席,也曾是“引刀成一快,不负少年头”的英豪,最终沦为政治投机分子、叛国大汉奸。人物不露面,但片中寥寥几笔就带出了其书生难成大事的性格底色,甚至是失败主义悲观病。

体现在何主任的洗脑劝降中是“伪善”:曲线救国是在中日之间建起屏障,百姓需要保护;体现在处决特务江小姐时是“欺世”:“汪主席签这个命令一定很痛苦,那可是本该写诗的手啊。”“到底是写诗痛快,还是杀人痛快,那我就不知道了。”

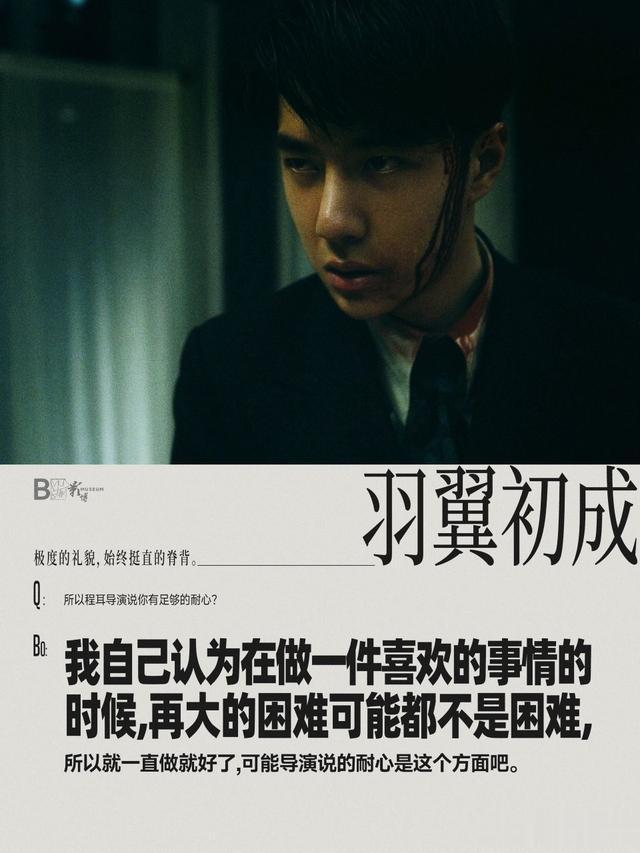

与妥协的汪主席与骑墙的唐部长患得患失不同,王一博饰演的“叶先生”作为无名者没有退路。叶秘对渡部说“我没有被团结的价值,只能一条路走到黑,或许能杀出一条血路”,又何尝不是身处无间地狱、谁也不能信任的间谍的真实心声?

然而,一个外表狠戾、内心坚定的革命者,并不是生来便无泪无血。从割喉杀人在血污里手抖得点不着烟的青涩,到后来“盥洗室审判”举重若轻的铁血老辣,演员王一博演出了一个活生生的乱世无名者,从涉世未深到铁血判官的进化史。

《无名》“盥洗室审判”足够惊艳,被外媒誉为与全球知名短片《一条安达鲁狗》并称世界百年电影史“短片和段落”的两座顶峰。但演员经由国际盛典“人类电影的71个光辉”认证的演技,在另一个段落同样熠熠生辉,那就是“卡车笑”。

显然,那迷惑众生的该死一笑,是对电影《蝙蝠侠黑暗骑士》中小丑扮演者希斯·莱杰的致敬。亦正亦邪魅力的反传统英雄,既是角色独特有趣的塑造方式,也是演技自我挖掘的惊艳一跃,展现出角色复杂的性格特质,由此赋予了人物灵魂。

最后,有人诟病人物泪点过低?正因为“非线性叙事”的有限空间,难以兼顾人物成长细节,“闻未婚妻死落泪-杀王队转身落泪-同志再会佛堂泪”这三处飞墨宛如画龙点睛,将革命者“无情未必真豪杰”的细腻描摹得入木三分,真实可信。

在唐部长和何主任、叶先生和王队长互为镜像中,《无名》也完成了革命群像塑造,不同信仰者求仁得仁!来看看《无名》日本公映期间的民众评价吧:

█几次(相同镜头、场景的)重复。

不能说是幻觉,而是有意再现。这样一来就想要再看一遍。制作高明啊!

王一博的演技很赞,有时候梁朝伟看起来会有点像内村光良(日本娱乐界大佬,电视电影综艺全方位)在影片最后居然还有一瞬间仿佛看到笹野高史(演艺界前辈,黄金配角,曾获日本学院Japan Academy Film Prize最佳男配角奖,电影《钓鱼日志》)内心稍有波动。

说不定会被用在NHK的LIFE-献给人生短剧里。(从梁朝伟相貌的变化上想到的)。

█中国色彩,也有一种精致的感觉。

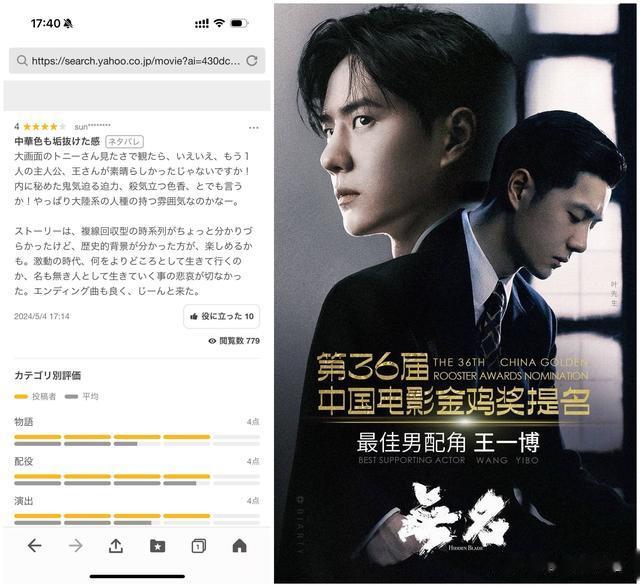

我看它是因为我想在大屏幕上看到梁朝伟,而另一个主角王桑也太棒了!我甚至可以说他有强大的内心恶魔和杀气,不知道是不是大陆系人种特有的气质啊。

故事非线性叙事结构有点难以理解。如果了解了历史背景,你可能会更喜欢它。我感受到了乱世无名之辈的悲哀,不知道靠什么活下去。片尾曲也很好听,让我印象深刻。

█在与梁朝伟的对手戏中,展现出压倒性的张力感和无与伦比美感的,是一位通过综艺活动而走红的年轻演员,目前在中国最受关注。这是他第一次演电影,就获得主演角色。

为了这部作品,他学习了上海话和日语,出色地演绎了高难度角色。此外,演员除了《风声》的周迅和《向往的生活》的黄磊之外,还有大鹏、王传君、江疏影和张婧仪。值得关注的是,饰演日本最高军事间谍的森博之,以日本军官的角色展现了与以往刻板印象不同的存在感。

该片由执导《罗曼蒂克消亡史》的程耳导演执导、编剧和剪辑。再现20世纪40年代上海宏伟的城市景观。光影意识的怀旧视觉效果很美,非线性叙事增添了神秘感,结局意犹未尽。

█接下来会有王一博主演的两部电影(《长空之王》《热烈》)。光看画面,你就会惊讶于这两部作品完全不同的氛围。我甚至觉得,他会成为亚洲最伟大的演员之一,与梁朝伟、张国荣齐名。应该亲眼目睹他的电影处女作,这也是去影院观看的理由之一。

很难想象一部抗日电影会墙内开花墙外香!从影评中不难看出,《无名》在日本热映的本质依然是艺术为主、思想为辅。但在艺术加持下,电影不可能对日本观众的历史认知绝无启发。“观众值得被尊重”,值得被尊重的,也包括日本观众。

内娱疯狂贬低、国际疯狂盛誉,对比《无名》国内外观众礼遇很容易发现:王一博被“王一博黑”群嘲的“薛定谔的演技”,不过是另一个版本的娱圈“小镇做题家”惹到了“京圈太子党”,从而遭遇影阀、文氓、卫道夫的文化围剿与霸凌。

那些来来往往的觊觎者,与《西西里的美丽传说》里的小镇居民并无二致,本质上都是弱者对强者的道德双标与诋毁。尤其是,当“黑王一博”已是一门明码生意与有效竞争手段,他们“踏实网暴,行胜于言”,无底线兜售歧视与偏见。

好在,痛苦在发现意义时,就不成为痛苦了。一旦看破这色历内荏,就如同《无名》经历春节档,最终以电影金鸡奖为凭,证实隧道尽头终有光;如同《追风者》王一博遭遇提名风波,最终以演技反戈一击,喜提热词“德艺双馨小戏骨”!

导演程耳荣获金鸡奖最佳导演奖

梁朝伟赢得金鸡奖最佳男主角,

王一博金鸡奖最佳男配角提名

暨亚洲电影大奖最佳新演员奖提名并获国际肯定

王传君获中国电影导演协会2023年度男演员提名

哪部佳作不是全员上桌,跑龙套也有萤火之光才成其经典?小红靠捧、大红靠命、长红靠德。《无名》终有名,而我们知道,一个新电影时代开始了!