我们所处的这个世界

以哈战争、俄乌冲突、巴以摩擦、朝韩局势

国际政治舞台反复无常,争端从未停歇

我们懂得,今天我们得享盛世

不是因为生活在和平的年代

而是生活在和平的中国

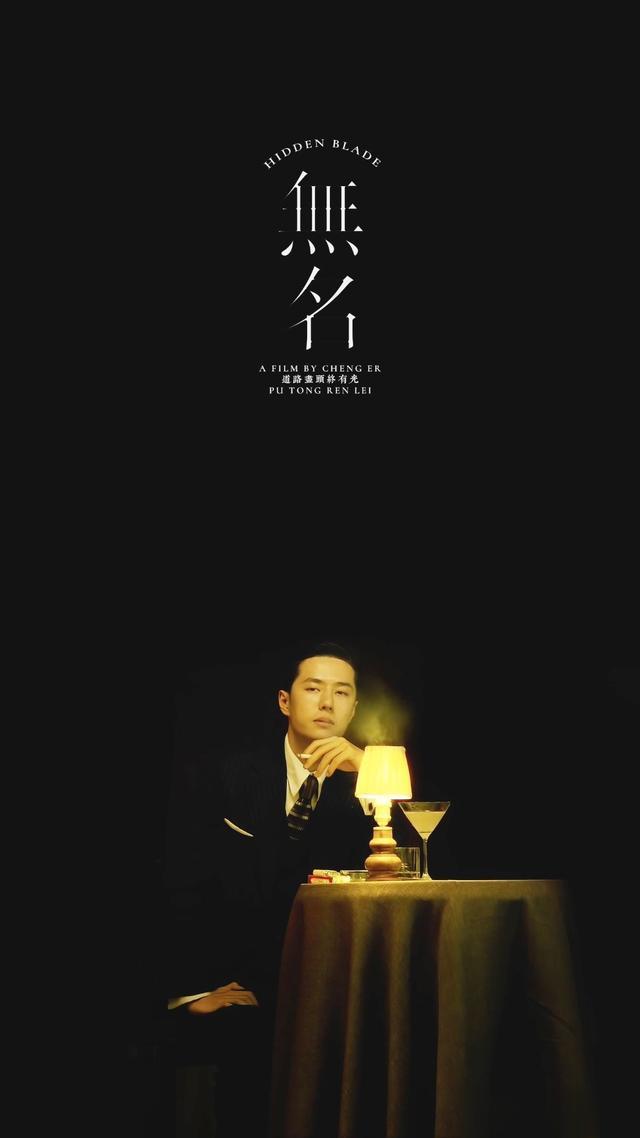

犹记2023电影春节档,《无名》被内地影院集体孤立,在“早早场”“晚晚场”“绝食场”边缘地带杀出血路,以长尾效应票房逆袭。而2024年5月的日本东京,也正是它的热映让原定放映影院从6家涨到85家,让中国电影赚到国际排面。

内娱有眼不识荆山玉,还是日娱宰相肚里能撑船?这很难评,毕竟和日本有关的民族记忆从来令人心情复杂。然而,在新世界秩序中重新定义中国角色,学习如何做大国是中华崛起必经之路。艺术更不能搞狭隘民族主义,别人投桃咱也报李。

《无名》出圈热词“搁置”就很应景。它曾摆平中日领土争议,“搁置争议,共同开发”。而《无名》墙内开花墙外香,依然可“搁置争议、共同开发”。

没错,世界日新月异,国际关系反复无常,太阳底下也会有新事!这不,眼下跟《无名》有关的就有一则:2024年3月29日,传记电影《奥本海默》在日本上映。作为领教过原子弹威力的国家,日本如何能旁观“原子弹之父”而安静如鸡?

他们指责美国投原子弹是战争罪行,而电影掩盖了这点。纳尼?明明日本偷袭珍珠港先!通过美日网民TikTok自由辩论,至此,距二战日本侵略我国时隔九十三年,“Nanking”“ Unit 731”等血淋淋梦魇词汇,才得以进入美国民众视野。

TikTok事件,让从前并不关心二战中日军暴行的人了解到,日军是罪有应得的二战战犯。不由得令人想起英年早逝的张纯如,当年先生致力揭开大屠杀真相,向西方普及日军暴行,拼全力未达夙愿,现在却以此种方式达成,历史真是吊诡!

“记住历史,但不要记住仇恨”,这是南京大屠杀幸存者李秀英的遗言。仇恨还是宽恕,这是个问题。尤其是日本通过讳疾忌医让国民“忘记”历史,自然不会有新生代对历史的了解,更谈不上歉疚、担当。善良得不到回应,宽恕者如何释怀?

“记住历史”与“不记仇恨”之间,宽恕并不容易。只要日本回避历史,中日间就永远横亘着交流的高墙。所以,“仇日”作为阻梗在所有中国人喉头的一根刺,在漫长历史里并未消融。同理,日本人对中日文化交流的敏感性和复杂性也一样。

国家间没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益!两国间的文化交流发展,能不能直接作用于国家间关系?当然可以,但肯定是有条件的。

“什么是政治?政治就是将朋友搞得多多的,将敌人搞得少少的。”一味保持对日清算姿态,真的有利吗?从文化角度看中日建交,基本上是长期中国文化逆差,日本文化顺差。中国对了解日本充满兴趣但日本对中国兴趣不浓,这是现实。

当中国虚心向日本学习时,日本文化自然受到赞美与推崇:上世纪80年代,从《血疑》热播到山口百惠发型,从《追捕》热映到高仓健式审美,从《千与千寻》到宫崎骏日漫……日本流行文化全球攻城略地,塑造人畜无害的和平形象。

当然,以上对中国青年的影响确是高质量的,但日本文化输出必然是“日本本位”的,是在根植日式审美与文化的种子。我们固然不能把交流都视为文化侵袭,但由于日本单方面对我国文化输入,青少年被日本文化潜移默化影响隐患巨大。

当然,中日一衣带水,日本文学和生活审美中的确有太多中式文化“元素”。甚至有人一度拿日本“茶道”“花道”说事,说日本比中国更懂得、更珍视东方文化。日本也以“东方文化代表”自诩,建立成熟话语体系和周边产品,向西方倾销。

但自鸦片战争始,日本因中国国力孱弱而傲慢,侧目至今。日本使用中国文化仅限“元素”,仅限“古典”,他们对古典元素使用醇熟专业,甚至完成了很多中国影视经典配乐,譬如九十年代港台武侠剧,譬如经典的《三国志·英雄的黎明》。

日本人不介意用中国文化元素二创,譬如三国文化、西游文化。而中国人出于历史情结,却不屑或不愿使用日本元素创作,这导致中国在文化交流中处于劣势。长期文化逆差,反映了日本文化的渗透影响,也说明中国文化国际竞争力不足。

日本文化里的中国意向,对受众而言遥远而刻板,与现代中国割裂开来,不太可能让当代日本观众产生共鸣,更不可能促使他们了解、理解现代中国。

虽然近年流媒体对播出渠道的改造,不仅在国内掀起从内容到产业的新浪潮,也为国产影视内容的“走出去”提供了更多可能。但中国影视在日本遇冷并不是新鲜事。如何能让日本人也接受中国影视、认同中国文化?关键还是在内容王道。

“道路自信、制度自信、理论自信、文化自信”,在此基础上再去面对开放环境下的文艺,才能立于不败之地。譬如日本松山芭蕾舞团,1955年就编排并于1958年来中国公演舞剧《白毛女》,就是一次双方文化碰撞、融合再创作的艺术结晶。

松山芭蕾舞团在日本影像深远,可以说代表了日本芭蕾艺术的高水准。而作为集中国文艺大成的“红色革命样板戏”,也为芭蕾创作注入了新的内容活力。创作,令双方都能够感觉到文化的冲击和影响,这才能生发出真正的互相理解与友谊。

然而这终究是少数例子。长期以来高度不平衡的文化交流,让日本人看待中国的心态越来越狭隘。中日交流多年,没换回多少正面客观的中国形象,反而日本军国主义死灰复燃,日本国内敌视中国的现象日趋严重,经常追随美国对华发难。

这也与国内一部分丧失正确立场,沦为他国精神奴隶的人,写反智作品、发表愚痴论点,不无关系。手撕鬼子的神剧以细节虚假羞辱历史,有时甚至荒谬到你不得不怀疑它是否是在以这种戏说和荒谬,消解历史、消费英雄,搞“文化资敌”。

文化交流若不能倾听、尊重不同声音,就很难寻求到理解与支持。否则就算日本道歉能怎样?保证真心吗?会从骨子里改变吗?它永远只对强者低头!

让我们回到《无名》,它拥有当下世界电影创作最稀缺的品格:对影像审美感的执念与人物立体性的塑造。再回到日本热映的事实,正是因为它深谙文艺和审美心理,视觉上以暴力美学姿态介入,思想性上则用日本人易于接受的强者姿态啊!

《无名》是抗战主题电影语境里,第一次用诗化审美笔墨铺陈故事,是一部把写意的悲欢离合,放在写实的历史底色上的二战史诗。美学是“外练筋骨皮”,历史话语是“内练一口气”,大量细节汇聚、渥堆、发酵,凝成一个时代的整体氛围。

多重叙事是繁笔铁画银钩,镜头语言是减笔行云流水,的确是动了审美降级、消费降级、德行也降级的电影人的奶酪,做了“劣币驱除良币”的市场里不识相的反骨,抬高谋食门槛、坏了江湖规矩,让“宣发与拍摄成本倒挂”者情何以堪!

或许正是“要对得起这碗白米饭”的坚守对了日本的胃,毕竟他们推崇煮饭仙人、欣赏一期一会、热爱一生悬命。麦田守望者守护电影荣光,并不忌惮觊觎者来来往往,毕竟人间至味也要知音者才有福消受。让我们一起看看观众们如何说:

█几年前,来自中国的真人电影在日本不会引起太多关注。人们会谈论“票房收入突破x亿元!”“会成为全球最大的电影市场吗?”之类的话题,但即使是在当地大受欢迎的电影, 在日本也持续着在电影节和单馆放映中黯然离场的惨淡。

去年,4K重播的《霸王别姬》上映后大获好评,进行了长期上映,但距其在日本首映已经过去了30年。如果按制作区域分类,也属于香港电影。当问起“中国最好的明星是谁”,能与之媲美的寥寥无几。

其实,中国也有明星。事实上,如果以日本演艺界为标准来看,就是在全亚洲拥有千万级别粉丝群体的明星,其中之一是王一博。近年来,他出演的中国古装剧吸引了越来越多影迷,连日本也已经有了狂热的粉丝,这从《无名》上映前的热烈气氛就可以看出来。

█说到我个人的口味,程耳把电影拍得太养眼了。“这样的梁朝伟与王一博,你想看吧?”毫无疑问,导演正在尽最大诚意向我们展示他想要表达的。正确的答案是简单地享受这盛宴,并说声“谢谢你的款待!”

演员、歌手、舞者、运动员……综合素质强,活跃于多个领域。

还有,我想补充的是,对演员可以说是巨大财富的综合素质。一开始我就介绍他擅长跳舞,但他还拥有会跳舞的嘴。《无名》的日文台词很多,但你可以听见他发音清晰而准确。

其次,你能感觉到他乐感很好,因为他也是一名现役歌手。顺便说一下,这部作品的片尾曲是王一博演唱的,所以请一定要看到最后。

█工匠之技艺

故事碎片式呈现,最终形成完整画卷,啊,原来是这样的!图形逐渐清晰,令人惊叹。

梁朝伟稳健的表现,演技和动作都展现出专家级技艺。

尽管吸烟镜头频繁出现,但也成为了一道美丽的风景。

日语和中文交错的对话稍有些不适应,但很快就习惯了。

王一博强大而帅气。与梁朝伟的动作场面让人毛骨悚然,尽管知道玻璃和瓶子都是假的,但还是感觉疼!两人各展所长,在各自的擅长领域大放异彩。

在中国人的视角下看,会发现事情原来是这样的,有点像从美国角度来看的《奥本海默》。

虽然结局如此,但对日本人没有轻蔑之意是值得赞赏的。

无名间谍和女间谍都很美丽。有机会想在家里慢慢重温这部电影。

█在更衣室前,伫立着像是在等待着什么的何;在像是香港风格的咖啡厅里,被陌生男子请客喝咖啡的陈;在洗手间系着领带,凝视着镜中的自己,似乎下定决心的叶。

开场就呈现让人感到不安的三个场景,彼此间没有任何连接,时间轴也各自为政。这些场景就像是拼图碎片,却暗示了后续发展。

之后,电影展现了类似昆汀·塔伦蒂诺导演作品中,看似毫无意义的对话,却让人震惊的场景,让观众难以理解故事的骨架。但尽管如此,导演程耳的出色执导能力依旧保持着一定的紧张感,吸引着观众的注意力。

此外,摄影师蔡涛凭借着在好莱坞大片中广泛使用的6K 65mm摄影机「ARRI ALEXA 65」,巧妙地运用摄影技巧,有时展现出动人的灵感,有时刻划出细腻的情感。

█继承中国香港电影美学的黑色电影

融合了张艺谋和王家卫等中国香港电影的色彩和构图美学DNA,但比《英雄》和《一代宗师》展开更加激烈的肉搏战的梁朝伟和王一博的无特技对决场景,暴力美学,值得一看。据说王一博也是位优秀舞者,动作之美令人信服,这些场面绝对值得在剧院中亲自观赏。

故事时间轴混乱,有点难以理解,但更像是一开始就植入隐喻,换句话说是设立伏笔。看到结局时,伏笔得到解决,虽然不能完全理解整个故事但令人感到心旷神怡。

要理解故事至少需要看两次,这也是这部电影的魅力之一。

经济决定文化,文化反作用于经济。欧美近年硬实力衰败,软实力衰败得更快,文化坍塌几乎是系统性、全方位的。罪魁祸首主要是党争导致“价值观外溢”。文化卷入政治斗争就要上纲上线,扭曲真相引发情绪化反应,创造 “政治正确”。

所谓“政治正确”下搞出的文化,文化价值观不正、力量感不足,就是欧美文化祛魅的内因。日本同样经历了从“亚洲骄傲”到“时代弃子”的寥落。

战后日本经济进入发展快车道,文化软实力更上层楼。上世纪60~80年代,日本音乐是亚洲各国歌手教材,玉置浩二和中岛美雪撑起华语乐坛30年!影视亦然,“昭和盛世”对亚洲审美影响深远,60、70、80乃至90后都是时代的见证者。

此后中国经济奋力追赶直至反超日本,昔日亚洲之光经历高速黄金时代后跌落神坛、悄然失语。昨日之光被摒弃而复兴之光弯道超车,中国成为全球经济增长重要引擎——这是《无名》代表中国电影,而影坛新血王一博撼动日本的内因!

大国当然有大国文化,有大国家门面担当。他们可以是科学家、政治家、企业家,但真正雅俗共赏具有国民影响的还数文体明星。而当中国不再需要靠金牌博存在感,金牌热退烧后的体育逐渐回归赛事本质,只有影视文化影响力依旧坚挺。

网感世界变得越来越年轻,影视文化东风西渐还是西风东渐,已是某种意识形态之争代名词。谁掌握青年谁就掌握时代,“Z世代”的选择是全球赛点。

2024年中国电影全球票房首超北美,成为世界最大电影票房市场。但这票房的99%产自本国,这说明多年文化输出然并卵。我们当然是有高光的,但那是过去37年的《末代皇帝》、过去31年的《霸王别姬》和过去24年的《卧虎藏龙》。

越民族就越国际,泱泱大国不是没有能国际带货的超级偶像。但我们的舆论生态对年轻、流量、潮流、时尚抱有某种天然轻慢。年轻=流量,流量=水货,成了刻板印象。从梁朝伟、章子怡到王一博,受世界影坛追捧的偶像在国内反备受谩骂。

《奥本海默》无心插柳为西方普及了二战日军罪恶史,《无名》日本热映让更多民众生出了解历史的发心,这些都是绝佳的电影反思媒介与载体:如何在全球化背景下,更加准确地理解和传播文化,每一个文化人、电影人都需要严肃的思考。

《无名》“二月黑水”与《追风者》“白玉兰风波”,其本质如出一辙:你相信光,隧道尽头才有光。你追瑞金的风,才能抵达苏区。求仁得仁,求己得己!

撰稿|锦衣夜行君翻译|阿拉梅子干

感谢读者 @阿拉梅子干 鼎力支持本文成稿过程中梅子君在日本观影采集数据与影评并贡献了翻译能量