一百多年前的春天,风沙未歇,黄土千年。

1908年,法国汉学家保罗·伯希和率领的考察队,自新疆西境一路东行,穿越沙漠,抵达甘肃敦煌。

伯希和(法语:Paul Pelliot,1878年-1945年)

那年2月25日,他们第一次踏上莫高窟崖畔。

面对千佛洞前沉寂千载的石壁、壁画与佛像,谁能想到,在随后的三个月里,他们将为世界留下敦煌最早、最系统的摄影记录,也留下了一段改变学术史轨迹的旅程。

那是一个被遗忘的时代——敦煌仍默默伫立于西部边陲,尘封在岁月与沙砾之间。

但也正是这段人迹罕至的“失落”,使得洞窟内部的彩塑与壁画幸免于后世修复之手,原貌保存,细节犹存。

在伯希和团队的镜头下,三百余幅照片记录下了182个编号洞窟的实景——或壁画,或佛像,或外景。

这些黑白图像,后来整理成六大册图录,于1920至1924年在巴黎出版,书名为《敦煌石窟:魏、唐、宋时期的佛教绘画与雕塑》。

伯希和负责编录文字、抄录题记;瓦扬绘制地形与编号图;摄影师努瓦特用干板相机记录下洞窟的模样。他们在此停留了整整三个月,至5月27日,才带着一箱箱拓本与底片离开敦煌。

那一年,中国尚在风雨飘摇的清末,而他们留下的,不只是图像,更是一份关于文明断片的见证。

如今,我们重温这些照片,才意识到它们的珍贵远不止“早”与“多”两个字可概括。

百年时光,沧桑难避。许多当年仍完好的壁画,今日早已剥落湮灭。

nirvana摄

许多洞窟外景,也在加固工程与自然风化中失去了原貌。

而在伯希和图录中,它们都还在——静静伫立,等待重见天日。

敦煌和三峡、川西,都是我非常喜欢的地方。

今天,我们想借助人工智能的力量,把那些早已沉入历史尘埃的画面,重新唤醒。

它未必能百分之百还原真实,但通过影像与技术之间的对话,我们希望能还原出那个时代最质朴、最动人的一面。

这不是修复,更不是复制,而是一种跨越时空的凝视——对历史最深情的致敬。

我们不希望这些照片只给人一种“老旧”的感觉,更想让它们“靠近”——近到你仿佛能看到当年伏在墙上作画的工匠,看到他手里的颜料、指间的灰土,甚至他眉头轻皱时那一丝专注的光。

nirvana摄

今天的莫高窟,早已不是伯希和眼中的样子。

为了保护,它被加固、封闭,许多洞窟外景只能远观,许多壁画只能透过扫描和复制一窥原貌。站在现场的我们,看到的反而更少了。

而百年前,伯希和用镜头捕捉下的那一瞬,成了我们今日能够回望的唯一窗口。

这,就是影像的意义。

它不仅仅是在保存过去,更是在提醒我们:有些东西,不该只被锁进档案馆,它们需要被重新讲述,被重新点亮。

让更多人知道,敦煌不只是历史的回声——它曾有颜色,有温度,有人走动其间,也有文明在静默中缓缓苏醒。

正文

原文标题:从西北方向拍摄的千佛洞西南部全景

百年前的大泉河,仍是活水,水面宽阔,缓缓流过崖下,映着山腹之中成排的石窟佛龛。那时的千佛洞,静卧河畔,石壁映水,浮光与古迹同在。

而如今,大泉河大部分时候都处于干涸的状态,只有在春季偶尔见水,短暂停留,便又归于沉寂。山还在,窟还在,只是河水不再年年如约,许多曾经水映佛影的画面,也只能在旧影中寻见一二。

原文标题:从第16窟拍摄的千佛洞景观

百年前,从第16窟望出去,视野沉静辽远。

岩壁层层叠叠,石窟口如岁月的刻痕,一格一格嵌入黄土山崖。山下的新柳已吐嫩芽,行走其间的人影被春日拉得很长,大泉河水在林间缓缓流过,像是故意压低了声响,不想惊动这片沉默太久的土地。

这是属于春天的敦煌,也是属于千年的一帧日常。

原文标题:第76至80窟的外景

黄昏时分,夕光斜洒在第76至80窟的崖面上,像是替石窟披上了一层温暖的旧衣。

如今此地已经是莫高窟的地标,百年前这些石窟依山而建,屋檐与洞口交错错落,带着某种既朴素又庄严的秩序感。

墙上残存的彩绘痕迹,仿佛还在试图讲述过去的故事;而枯树静立,黄草低垂,一切都在沉默中等待着时间的下一次回头。

此刻无风,光线极轻。像某个停格的瞬间,让人忍不住放慢呼吸,只为多看一眼。

原文标题:第65至69窟的外景

崖壁之上,两层洞窟错落嵌入。风沙千年未曾抹去的,是这壁上的眼神、掌间的手印,还有佛前弟子列坐的姿态。

他们神情安然,衣褶有风,仿佛只是静静地坐在岁月中,并不急于被人记起。树枝挡在前方,像是春天的一场轻轻遮掩,也像历史对这段过往的温柔留白。

你站在崖下仰望,突然意识到:有些凝视,其实从未停止;有些壁画,也并非在讲过去,而是仍在与你对话。

原文标题:第139号石窟所在高度的外部全景

这是一张第139号石窟所在的外部全景照片。

上下两层分布着多个洞口,有的洞内还能看到彩色壁画和佛像。

崖壁是黄褐色的,略显风化,右侧有一棵光秃的树,整个场景安静古老,充满历史感。

原文标题:第136窟,入口

这是一组三尊中国古代彩塑护法像,站立于佛龛中。中间一尊神情庄重,双手自然垂落,两侧武士身披铠甲,姿态威武,面带怒容。

脚下各踩着象征邪恶的鬼面,彰显降魔护法之意。整体色彩鲜艳,雕刻细致,光影柔和,充满力量与神圣感。

伯希和带领的法国中亚考察队抵达敦煌。他们站在悬空的木板桥上,俯视这些凿于黄土崖壁之中的石窟。那时的千佛洞风蚀严重,木结构已摇摇欲坠,壁画斑驳。

站在画面中的人早已离去,但他们曾按下快门的那一刻,却替我们守住了一个百年前的敦煌。

现在让我们进入洞窟内部,看看不在冷光手电下的笔画和雕塑是什么样子的。

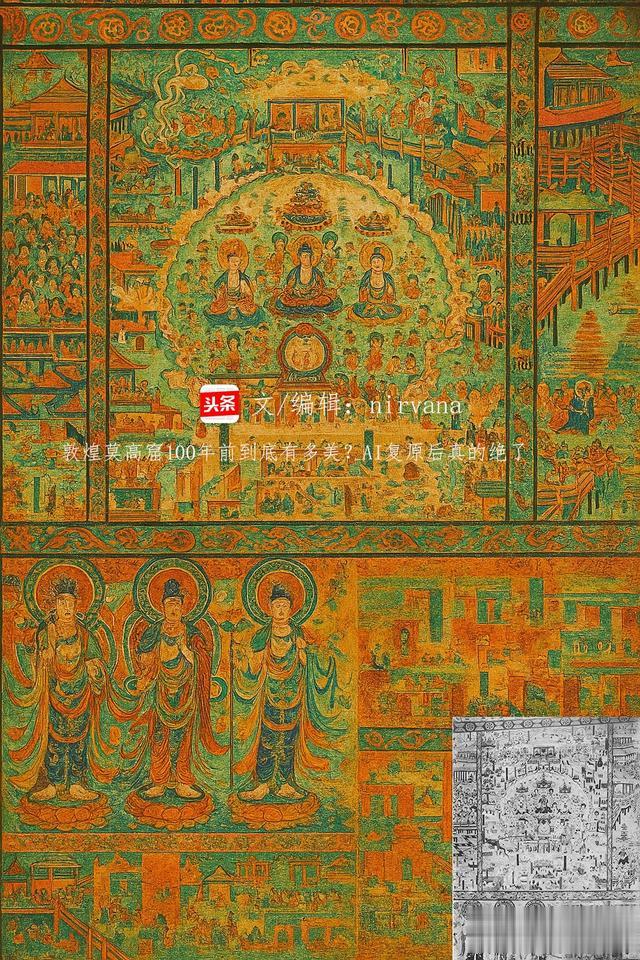

原文标题:第1号石窟入口处的绘画

第1号石窟入口处壁画,护法神怒目圆睁,手执宝剑,踏云而立,满身肌肉如铸铁般张力十足。这样的形象,不是用来取悦,而是用来震慑——震慑外魔,也警醒来人。

这是一场不被打断的叙述。

画面之中,佛陀安坐讲经,弟子围绕;有礼佛者,有供养者,有问道者,也有沉思不语者。建筑交错,山水环绕,神祇、飞天、宫殿与桥梁相间而生,层层展开,像是一部静默的经卷被缓缓打开。

这是敦煌壁画最擅长的表达方式:用一面墙,说尽一个世界;用千百人,讲述一次顿悟;用颜色与线条,把“佛”从天上传回到人间。

你站在画前,不需要懂所有的典故,只需要让目光慢慢游走——总有一处,能让你停下来看得久一点。

原文标题:第1号石窟:佛坛前方的雕像

佛坛前这尊菩萨像,姿态柔和,衣袍流动,静静坐在莲台之上。手中的法器、额间的神情,都透露出一种庄严与温润。

我们站在这里看它,它也像在看我们——跨越时间的对视中,有一种难以言说的安静和力量。

在这面壁画中,观音端坐莲台,身姿宁静慈柔。

她的身后,诸多化身如波浪般铺展,像是一道从佛心流出的慈悲涟漪。画面下方,一排供养人肃然立于壁前,他们的衣饰和神情,让这份信仰有了真实的世俗依托。

今天的我们再看这样的画面,或许无法一一辨认诸神名号,但那份祈愿平安、求子护家的心情,却跨越千年依然能懂。

两人对坐,案前焚香,宝盖高悬。左侧人物衣冠整齐,神情从容;右侧人物盘腿而坐,面色深沉,表情专注。

这不是一幅单纯的宗教画,它更像是一种千年前的“理想生活图”。

正中三尊佛安坐莲台,周围菩萨、天人层层环绕,法音缭绕,香烟升腾。两侧楼阁如画,桥水相通,人们在其中听法、礼佛、行善,面带安详,仿佛每一个人都知道自己身处何处、心归何方。

画面下方,是众生得度之后被迎入净土的过程:有人在病榻上念佛,有人在死后被莲花接引,有人在净土中重生,再听佛法,修持功德。

这种佛教净土图,其实就是古代人对“理想世界”的想象——没有病痛、没有争斗,每个人都有归宿,也有希望。今天的我们再看,也许不信其中的彼岸世界,但却能看懂那份“愿一切安好”的心情。

这份心情,跨越千年,仍旧动人。

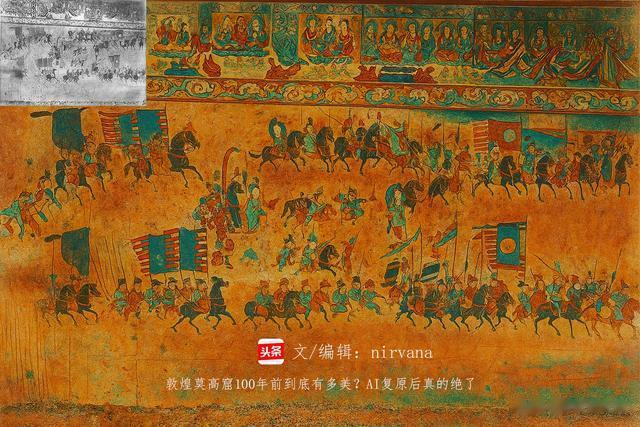

三位道教神明形象,身着礼服,神色端凝,极具中土仙风气韵。敦煌晚期壁画中,佛、道两教图像多有交融,此处即为典型一例。

这是壁画中最有动感的场景之一。

骑兵在前,鼓手居中,步卒、官员、仪仗列队而行,旌旗高扬,人物神态各异,却秩序井然。

没有背景渲染,没有装饰繁复,整幅画面只用“动”来说话——马奔、人行、旗展,如同一首无声的进行曲。

神讲经,人听法,画中画外,都是参与者。菩萨会座,也是一场千年的邀请。

佛像站在莲台上,身后的墙上画满了菩萨和弟子,大家都围着他,好像在听他说话。

他不说话,但神情很安稳,右手抬起,像是在安慰人。整个空间一下子就安静下来了,像是时间停住了。

有时候你会觉得,他不是在“看你”,而是在“等你”。

不需要太多解释,看着他,就会明白:这是古人心里,最安心的一个地方。

佛像坐在中间,两边是弟子、护法,还有一只小狮子静静守着。

墙上的画、顶上的佛,每一笔都在诉说着安宁。这一幕,就像是千年前的一瞬间,被完整地留下来了。

佛在光里,护法在暗里。有人传法,有人守门,也有人在倾听。

这一刻,仿佛整个世界都安静了下来。

佛陀安然侧卧,头枕右手,闭目含笑,面容宁静。身后站立的弟子,有的悲伤低头,有的双手合十,有的似乎想开口说话……但谁也没有打扰他。那是一种“知道分别已至,却仍不舍”的表情。

这是佛陀的涅槃图。

佛像在正中,两边是弟子和菩萨。左右两尊骑兽的菩萨,一骑白象,一骑青牛,安静又庄严。

这幅壁画描绘的是一组供养人像,也就是当年出资修建石窟、捐献经卷或布施香火的真实人物。他们的身影,就这样被画在佛像与菩萨身边,成为“永恒的朝圣者”。

画面左边的男性身穿官服、头戴高冠,手持莲花,神情恭敬。旁边的女性身姿端庄,双手捧器,衣纹精美。背后还有众多侍从,衣饰华丽,神态各异。

这不是想象中的神明,而是真实存在过的人,是历史留给我们的一张“合影”。

他在说,众在听;佛不言,我们却听懂了安静。

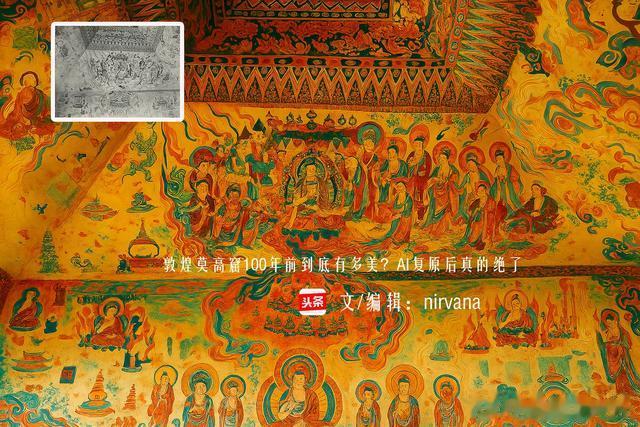

主墙分层、分格,每一格都像一间独立的佛堂,佛像或坐或立,神态各异;壁面上是重重叠叠的飞天、菩萨和供养人,连天花板上也画满了精细的纹样。

没有一个角落是空的,每一寸墙壁都在“说话”。

这幅画是供养人像中非常有代表性的一组,他们衣饰华丽,手捧莲花,神情恭敬,宛如正步入一场庄严的仪式。

细节丰富得惊人:高耸的冠饰、成串的宝珠、流畅的袖线、垂落的发丝,每一笔都讲述着“信仰”与“身份”的交织。

这些人并非传说中的人物,而是现实中的王侯、贵妇、僧侣。他们曾在壁画上留名,也许希望借这一幅画,穿越生死与时间,抵达极乐之境。

画面正中是三尊佛像,中间佛像已缺失,两侧菩萨庄严肃穆,头顶莲花纹饰繁复。

整个窟顶与四壁布满密集的佛像与莲花图案,色彩以青绿、赭黄为主,层层叠叠,极具宗教庄严与装饰美感。

整体风格典型的敦煌艺术特征,反映出古代信仰的虔诚与艺术的精妙。

这是一组佛教雕像群,中间主尊为坐姿佛陀,神态庄严,右手施无畏印,象征慈悲与庇护。

两侧侍立的是菩萨、罗汉与天王,衣饰各异,表情生动,展现出等级分明的宗教体系。

整体造型富有立体感,色彩鲜明,是典型的石窟艺术,表达了佛国世界的庄严与护法力量。

这是一处佛教石窟壁画与小型浮雕塔组合的场景,色彩鲜艳,图像密集。整面墙布满成排小佛像,象征无量诸佛,展现“千佛”世界观。

壁龛内原供奉佛像,龛口饰以火焰纹、莲花座,庄严而神圣。

前方彩色石堆是象征供养的舍利塔与石供品,表达对佛的崇敬。整体氛围庄严祥和,是信众礼拜与供奉之地。

这张照片展现的是一尊侧面观音菩萨像与密集排列的千佛造像。

观音眉眼低垂,神情宁静温柔,仿佛正静听世间疾苦。

她的面庞饱满,嘴角微翘,带着一丝超脱世俗的悲悯与智慧,宛如沉入千年沉思的守护者。

壁面上,那成百上千的佛像一一坐禅闭目,面容整齐如一,却不显冰冷,反而仿佛每一尊都有自己的灵魂。

排列得如山如海,象征着佛法的广阔无边,也象征信众对解脱的无尽追求。

这是信仰的刻痕,是时间在石上留下的静默颂经。

此刻,观者站在画前,仿佛也被这静穆的注视所包围,感受到一种穿越千年的肃穆与宁静。

这不只是石窟艺术,更是一种超越语言的精神传承。

佛陀端坐石龛中,神情安详,身披红褐色袈裟,仿佛在静静地注视着人间。身边站着几位菩萨和弟子,神态各异,有的合掌,有的低头,看起来安静又恭敬。

整个画面色彩温润,墙上的雕刻虽然有些风化,但依旧细致动人。光影让佛像看起来像活的一样,既有历史的厚重感,也透着一种宁静的美。

画面正中是一处龛台,内有七尊彩塑人物像,居中者站在仙鹤上,形象诙谐独特,似为神仙或戏曲人物。两侧人物衣着各异,表情生动,带有浓厚的民间信仰或戏剧风格。

龛台上方和左右两侧布满了精美的壁画,画面密集,描绘大量神佛与护法形象,构图繁复,整体画面融合了雕塑、绘画、建筑三种艺术形式,生动表现了古代中国人对神佛世界的想象和信仰生活的丰富性。

佛陀端坐于莲台之上,神情宁静,四尊弟子侍立两侧,光影斜洒而入,使整个佛龛油润通透,庄严而温暖,壁画彩饰繁复,充满神圣的静谧氛围。

画面中是一尊端坐莲台的佛陀,面容慈和,肤色偏粉白,身披朱红袈裟,阳光从左上角洒入,照亮整组雕像。

佛陀两侧站立六位弟子与护法,神态庄重,服饰色彩鲜明。

壁画背景精美,部分风化但仍可见原有纹饰,整体画面温润柔和,充满庄严与宁静的气息。

这是一组位于第136窟入口处的佛教雕像。

正中是一尊结跏趺坐的佛陀,面容庄严,右手施无畏印,左右侍立六尊菩萨和弟子,神态各异,仪态端庄。

头顶和四周壁画色彩艳丽,图案繁复,整体画面保存良好,庄严中透着温润之美。

彩云缭绕中,诸佛菩萨端坐莲台,天女飞旋,祥云托举,一场庄严而瑰丽的佛国盛会,静静铺陈在洞窟穹顶,仿若天界低语,光影中有梵音回响。

一尊巨大的石刻佛像面部特写,佛容安详庄重,背景满布精美浮雕,阳光斜洒,色彩鲜明,细节丰富,展现出千年石窟艺术的庄严与华美。

结语尘沙可以掩埋路径,却掩不住那些被注视过的壁画与佛面。

百年前的镜头已停,而光仍在流动。

我们站在时间之后,回望那一个个被拍下的瞬间,

才知道:他们从未真正远去。

影像之中有风声,有画笔,有人间。

而敦煌,也仍在等我们,走近它、读懂它、再一次凝视它。