文/编辑:nirvana

伊莎贝拉·L·伯德(Isabella L. Bird),十九世纪英国著名旅行家、作家、英国皇家地理学会会士。她一生曾多次独自远行,足迹遍布亚洲、美洲和中东地区。

1896年,她来到中国西部,深入四川,并在川西北梭磨土司的领地进行短暂旅行,她以女性的身份踏入川西北高原边地,记录下了一段珍贵的风土人情与绝美的自然风貌。

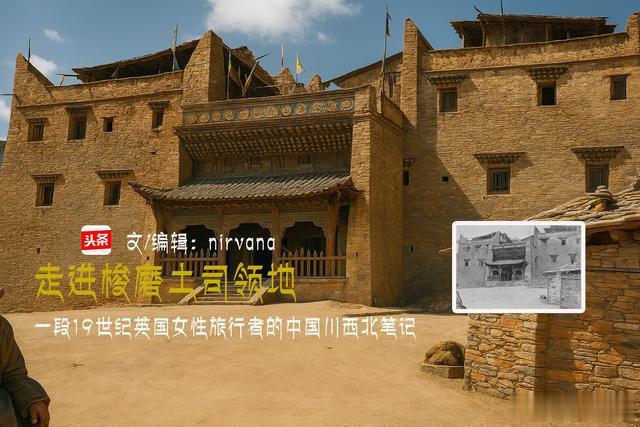

这批照片是由伊莎贝拉·L·伯德拍摄的黑白照片,然后我做了彩色处理还原,希望尽可能的还原19世纪末川西北的最真实的影像资料,其中的梭磨土司官寨复原图做了多次处理后,感觉还原得还是非常真实。

梭磨土司官寨为第8代罗尔伍土司在雍正年间所修建,位于梭磨的木尔溪村,名为梭磨砍尔·罗尔伍宁。

如今,原梭磨土司官寨宏伟的建筑已荡然无存,惟有一高约4米的土司碉楼,还站在山坡上,昭示着当年那段历史。

按时间推算,当时的梭磨土司是邓登班玛仁真,其实已经统治不住下面这些头人了,所以这本书的标题是《AN ACCOUNT OF JOURNEYS IN CHINA, CHIEFLY IN THE PROVINCE OF SZECHUAN AND AMONG THE MAN-TZE OF THE SOMO TERRITORY》,翻译过来就是《中国旅行记——主要在四川省及索摩地区部族中的见闻》,可能这个说法来源于清朝官方的定义,所以我标题还是写成了走进梭磨土司领地。

壹

清晨,灌县城内尚未完全苏醒。薄雾笼罩着田野,远处山影隐隐,独轮车在青石板路上咯吱作响,一声接一声,仿佛是在宣告新的一天的开始。

街头已有零星挑夫和行人出现,肩挑竹篮,或推车载物,在晨曦微光中穿行。

小贩推着热气腾腾的米粥车从巷子里转出来,香气扑鼻。

entrance to grounds of city temple, kuan hsien

灌县城隍庙前入口

灌县城隍庙

庙宇前,香炉已点燃,淡青色的烟丝升起,在檐角游动。鸡鸣声从屋后传来,夹杂着不远处河道上船夫的吆喝声,一切都显得井然而有序,充满生活的节奏感。

灌县木桥

灌县位于成都平原西部,是一片有着千年灌溉文明的沃土。

李冰父子在公元前所建的都江堰,使得岷江水得以疏导,使成都平原免于水患,也孕育出如今这片阡陌纵横、稻浪翻滚的富庶之地。

此刻正值四月,田野之间绿意正浓,油菜花已谢,然而其他的花却开得正艳。

那是色彩的盛宴:白如雪、粉如霞,深红、洋红、淡紫、紫罗兰色交织成斑斓的波浪,在微风中起伏荡漾,几乎要将农舍与道路都淹没。

花海之间点缀着古老的庙宇与红砖青瓦的农宅,天地静美,仿佛一幅不动声色的春日画卷。

然而,我们的旅程正从这里启程,逐渐离开这片被灌溉与秩序驯服的土地,走向群山之中,一条通往高原深处的道路,正在悄然展开……

贰

从灌县出发不过数日,风物便已大异于原来。

城市逐渐远去,庙宇钟声与田间人语被留在身后。马蹄踏在碎石与泥土交织的山路上,发出沉实的声响。

山坡起伏,山道狭窄,河流贴着山根奔涌向前,两岸的林木愈发浓密,松柏夹杂着刺柏、杜鹃和野茴香,草丛中时而探出一两株野花,像不愿落幕的旧梦。

这条通往川西北的道路,并非一条明确的线索,而更像是被时间与脚步磨出的路径。

崎岖山脊一个接一个,需不断攀爬陡峭山梁,再从另一侧缓缓下行。

藏寨

沿路偶有村落,多为藏族与羌族混居的小村,房屋以石砌为主,屋顶压着大块石板,以防山风掀起。

这些小村落,基本依靠满足旅人需求维持生计,但餐馆常常藏在不起眼的地方,街道上并不显眼。大米稀缺,有时甚至买不到。

我们每次停留时,常常见不到那些令人垂涎的现成熟食摊位,而这是在中国其他地方旅途中常见、也令人怀念的景象。

与平原之上的青瓦白墙不同,这些居所少了雕饰,多了稳重和防御感,仿佛一切都在准备迎接高原上的未知。

走在这样的山道上,人渐渐沉默下来。

话语仿佛被风吸走,只剩下呼吸的节奏和蹄声的韵律。

路边的溪流清澈冰凉,跳石横亘,白水翻滚,有时需涉水而过,有时则要沿着削壁上狭窄的石槽小心翼翼地通过。

交通逐渐变得稀少,路上行人不多,多是藏民赶着牦牛、或妇人背着柴火往返于山村之间。

偶尔遇见,他们会停下脚步,目光并不回避,也不刻意亲近,只是淡淡地看着你,像风中长大的野树,沉静而自足。

在一个山谷中,我们首次见到了简易的滑索桥——一根粗绳横跨在山谷两侧,下方是几十米高的激流。

当地人将滑轮挂在绳索上,整个人腾空滑行,速度极快,靠惯性冲上对岸斜坡后,再靠双手将自己慢慢拉上终点。有老人,有妇女,甚至还有背着柴火的小女孩,动作娴熟,如履平地。

那是我第一次见识真正意义上的“悬空穿越”。

其中一位年长的妇女,肩头挑着两边的包裹,双脚离地的瞬间,风拂起她头上的布巾,她在半空稳稳滑过谷底,阳光在她满是皱纹的脸上打出一片温暖的光。

她花了近十分钟才爬上终点,途中还不停地往手心吐唾沫,以缓解麻木的疼痛。

这里的男人们是健壮的山民,用马鞍式背架驮着货物,迈着坚定的步伐前行,而不是像汉地那样在晃动的竹竿上小跑。甚至连女人也能肩挑重担,吊挂在索桥上穿越,孩子们则有种天生的自由气息。

那一刻,我忽然意识到:在这里,通行不仅是生活的一部分,更是一种身体记忆,一种与山共生的意志。

越往西去,越能感觉到文化的层次逐渐剥离:牌坊、对联、钟鼓楼这些汉地常见的元素逐渐消失,取而代之的是石塔、经幡与转经筒。

村中屋顶设有小庙,风吹动的经轮日夜不息。香火的味道从烟窗里飘出,夹杂着酥油与青稞酒的味道,在高原的风中沉沉浮浮。

我们已离开了“熟悉的中国”,进入一片更接近天空的土地。

叁

当日落将山峰染成暗金色,我们终于抵达一座依山而建的小村庄。

一条蜿蜒的小径穿过低矮的石墙,山间的风带着松树的清香从高处扫过来,夹杂着远方牛羊的鸣叫声。

这片地区却连基本的粮食自给都难以做到。因此,许多男人上山打猎,捕杀鹿和野猪,冬季时把这些猎物运到灌县(Kuan)出售。

村民站在门口张望,神情平静,不惊不扰。我们的随行骡夫一声呼唤,一位年长的男子快步迎出——那是他的哥哥,今日的东道主。

房屋依山而筑,是一座三层的石屋,带着厚重的灰色质感,门口石板斜铺,屋檐处挂着风干的谷穗和兽骨。

男主人边笑边说他家不是客栈,请我们务必不要带走什么东西——这并非不信任,而是山民的本能警觉与直率。

我的房间在屋顶,是他们所谓的“上好客房”。

屋无天花,四壁粗砌,石缝间塞着干草防风。

一扇窄窗框上,嵌着一个由风力驱动的小型转经筒,日夜嗡嗡旋转,如一种永不休止的祈愿。

夜色降临,屋顶逐渐热闹起来。

邻村的年轻人们顺着梯子爬了上来,男女老少盘腿而坐,烧起篝火,围炉而谈。他们用我听不懂的语言说笑,偶尔用夹杂着汉语的词汇与我们搭话。

几乎所有的妇女都颇为俊美。她们身上佩戴着大量银饰和珊瑚饰品,一边纺线一边打趣,举止自由,甚至可以说有些大胆。

有人以为我是另一支部落的人,问我是否从更远的雪山来。

我笑着点头,便有女孩掩嘴而笑,也有人递来热水,示意我靠近火堆。

在这样的夜晚,语言不再重要。

火光映出他们银饰与珊瑚项链的轮廓,头巾在夜风中轻轻摆动。

妇女们一边纺线,一边絮语,孩子们在屋檐下追逐。

月亮升起时,石屋的影子拉长在地,转经筒的嗡鸣仍在,仿佛天地之间只有这一个声音未曾沉睡。

夜半,我靠着墙睡下,头顶是满天星斗,银河像泼洒的盐粒划过天际。

耳边仍能听见炉火未尽的劈啪声和偶尔的羊铃响动。风透过石墙缝隙,带来山谷间的寒意,却不刺骨,反倒让人安心。

这屋顶,不只是睡觉的地方。

白天,它是打谷场、是摔跤场、是女人织布的工坊;晚上,它是聚会的客厅、祈祷的庙堂、孩子们的游乐场。

它是生活的中心,是人与天最近的地方。

第二天清晨,我在第一缕阳光照上脸颊时醒来。

火已经熄灭,屋顶空无一人,只有炊烟从下方厨房缓缓升起。

一位老妇人站在屋角的香炉坛前,面朝东方,正用一束紫杉枝条点燃清香。

她双手合十,目光清澈,仿佛在向天地问安。

我站在她身后,静静地看着,不忍打扰。

那一刻我意识到,旅途并不仅是前行,它也关于抵达——哪怕只是短暂的一夜。

肆晨雾还未散尽,我们已重新上路。

此行继续攀爬在连绵不断的山脊之间,脚下的路时而是狭窄的石缝,时而不过是一道踩出痕迹的羊肠小道。

马蹄不时蹬滑,碎石滚落入看不见底的深谷。两侧山壁峭立,风声呼啸而过,有如悬在空中的呼吸,令人心头收紧。

我们来到一处峡谷。对岸清晰可见,距离却深不可测。

下方是湍急的河水,声如雷鸣。横跨两岸的,是一根粗麻绳,上面挂着滑轮筒。

然而,并非所有人与自然的关系都如此和谐。就在这段旅途中,一位脚夫病倒了。他体力不支,面色赤红,额头滚烫,走几步便摔倒在地。

我请求其他脚夫帮忙分担他的行李,好腾出一头骡子给他骑。他们却毫不犹豫地拒绝了。

他与他们一起跋涉了十二天,吃同样的饭,睡同样的地铺,却在生病时被视作“累赘”。我问他们,是否真的准备将他留在这里。他们大笑:“他没用了,让他死在这儿吧。”

那一刻,我看见了某种冷漠。比峡谷更深,比山风更冷。

他渴望一口水,水壶就在几步之外,却无人愿意伸手。

只有凯先生回应。

他脱下自己的棉衣,在夜晚的霜气中为病人盖上。

第二天,我们一同行走,我步行,让他骑上骡子,凯先生则几乎是一路搀扶着他走完。

其他人看着,嘲笑我们的“愚蠢”。

他们笑我弯腰为他擦汗,笑我放弃坐骑。可我不觉得那是愚蠢——人不能只为山水动容,也要为人情所动。

我们再一次穿越吊桥时,我不禁多看了那条绳索一眼。在这悬崖之间,每一个人都曾把命交给它,毫不怀疑。而人与人之间,却常常连一条“绳索”的信任都没有。

这一天旅程我们最终抵达了“威州”这个村落,那里峡谷突然开阔,而岷江分成几股支流,在巨石遍布的河床上喧嚣沸腾地奔流。那是个野性十足的地方,群山环绕,只有一条村街,一座漂亮的吊桥,几间建在河滩上的水磨,以及在岩壁台阶上攀爬的山羊。

我在街尾的一家新旅店住了两晚,那家旅店就悬在河的一条支流上。我的房间没有天花板,村里人不在时会去守护村庄,以防敌人来袭。

有人认为这些塔状建筑是粮仓,但在那个文明程度下人们所谓的“推测”并不太可靠。

也许我的看法,在缺乏更多证据的情况下,也好不到哪儿去!

但根据多方证词来看,这些建筑确有两到三层楼高,楼层通过“梯子”相通,即那种至今仍用于攀登屋顶的刻槽木柱。

有人曾向我展示过在其中一座建筑里发现的大型粗陶罐,可能是用来储水的。

这些建筑的屋顶在后期或许曾被用作烽火台,但我更倾向于认为,它们最初是作为避难所使用的。

有迹象表明,当时用可轻易移除的石坡和土坡将物资运上门口,甚至能将牲畜驱赶进去。

在敌人来临时,再将坡道移除,出入口就靠那些能拉进建筑内部的刻槽木梯。

这些塔楼就是人畜共处的庇护所:牲畜在下,人住在上,食物和饲料共同储存在其中。

这一理论可以很好地解释那些塔的构造特点。

伍再往前走,天色与地貌都变了。

天空仿佛被拉得更近了,云低压压地挂在山头,阳光从裂缝中斜洒下来,投在山坡上的一缕光,像是神明偶尔落笔的金线。

我们在高原上的一座大村庄“Mia-ko”停留了一夜——这是一个群山环抱之中的聚落,屋舍层叠,有塔楼、有堡垒,还有一座颇为宏大的喇嘛寺,外形方正,像一座城墙斑驳的古老工厂,内部却安静如林,只有十名僧人静修其中。

迎接我们的是头人“图仁”家族的长者,一位白须苍苍的老人,他是我们骡夫的父亲。

这一家人是典型的高原大家庭,儿女们成家后仍与父母同居,共享一个庭院,一处仓房,一排牛棚。

他们的屋舍建在高台之上,用巨石垒砌,屋顶平坦宽阔,不仅是晾晒粮食、聚会饮茶的场所,还是他们朝拜天地的所在。

清晨醒来,我站在屋顶。风从雪山吹来,带着昨夜新降的寒意。

远山如黛,山顶处,一座孤峰在阳光下泛出淡红的光辉。有人告诉我,那便是“嘉拉山”——他们称之为“山中之王”。

火已升起。屋角的香炉前,一位妇女正烧着紫杉枝条,面朝东方,默默祈愿。

孩子们在石地上玩耍,一位老人缓缓旋转着屋檐下的转经筒。

那声音低低的、单调的,却奇妙地带来一种安宁,就像这座村庄本身,寂静中有着厚重的时间感。

寺庙前挂满了风马旗,经幡随风猎猎作响,阳光打在褪色的布帛上,透出隐约的咒文。

寺内供奉的是藏传佛教三尊,佛像面容安详,香火不断。墙上有壁画,虽已斑驳,却仍能看出飞天与圣兽的轮廓。

我随村民一同进入庙中,坐在屋角静听诵经。

那一刻,我感受到一种特别的静谧,似乎人心在海拔一万英尺的高处,也变得清明许多。

尘世的喧嚣、旅途的疲惫、人与人之间的冷漠,都仿佛被这念诵的梵音洗净。

远观梭磨土司官寨

下山时,我们经过一片草地。草地之上,枫树与石栎交错其间,玫瑰与铁线莲顺着树干攀附而上。松林如海,林间透出白色的铁线莲花,如同薄雾在林中游走。

我记得那天,蝴蝶极多。它们翩翩而起,颜色鲜艳,仿佛是风中游动的光。

而在它们飞舞的背后,是群山沉默无言,雪线以上,一片洁白。

此行已至高处。我们走了很远,从灌县平原一路上行,穿越人间烟火,也穿越荒凉、峻峭与冷漠。

而在这一刻,我仿佛真正理解了“距离带来的敬畏”——远离不是为了逃避,而是为了看得更深、更高、更远。

归途我们的路线不断攀升,沿着河流右岸陡峭的山脊,一道接一道,似乎永无尽头。

一路上,白瀑从山崖飞泻而下,水雾在日光中凝成一道道虹影,壮美而寒冷。

下午,我们经历了一段极为艰难的攀登,终于抵达一座高耸的山脊。

山顶上,有一个孤立的村庄和一座红墙金顶的喇嘛庙,俯瞰着四面交汇的山谷——北方来的马塘河(Matang),东边蜿蜒而来的荣家河(Rong-kia),以及南方奔涌而来的金塔河(Kin-ta)。

梭磨土司领地的木桥和碉楼

这三条溪流在山脚交汇,形成一条宽阔而湍急的河道。当地人称它为“荣家河”,意为“银水”;而汉人则称其为“大金川”或“大金水”,据说是大渡河上游的一部分。

我们从山脊东侧下行,这一面尤为陡峭。通道是一道锯齿形的陡坡,岩石裸露,风声呼啸。途中经过一座带转经筒的山门,香火未断,风中嗡鸣声回荡在山谷。

顶上是一片由石砌小屋围成的村落。

我们被安排在一间低矮的房屋中,屋里烟火未散,地面湿滑,仅容数人坐卧。

空气中混合着木烟、牛粪和湿衣的气味,我最终选择坐在屋外,阳光照不进的岩壁旁,静静看着村民来来往往。

人群中并无敌意,只是带着一种不加掩饰的好奇和安静。

我们的随行伙伴凯先生性情一如既往地乐观,主动上山寻找更合适的落脚点。

那一夜,我们在昏暗与疲惫中暂歇一晚,次日继续踏上归程。

这些高山部落拥有相对独立的内部秩序。每年仍向清廷进贡,却几乎不受直接统治。

部落成员可自由建屋,不缴地租;反之,汉人若在此定居,需得允许、纳租,甚至不得私自烧炭。

若有部族成员杀害汉人,理论上可引渡审判,但实际中常以亲属出面赔付“血银”私下了结。

当地头人和他的士兵

若一位汉人想迎娶当地女子,需向部落首领——“土司”——缴纳三十两银子作为婚资。土司拥有极高威望,掌管税收、审理纠纷,并每月召集各村头人议事。

每年,还有特使赴京,带着贡品,象征性地维系着这片土地与帝国的名义连接。

在这样的体系中,边疆既被包容,又被柔和地隔绝。清朝的统治策略或许正是以这些“半独立的缓冲地带”来维持稳定与疆界的呼吸感。

接下来的日子,我们夜宿各地头人之家,有时条件简陋,有时意外地宽敞。记得在一个名为“库尔桥”的村落,我们走了整整十一小时,抵达时,主人尚未归来,我在村口坐了近两个时辰,身边是猪、狗、鸡群一同栖息。

那夜,是我最后一次在屋顶、星空下入睡。

清晨醒来,雪线之上,一座山峰在朝阳下闪耀着红光,轮廓近乎神圣。当地人称它为“嘉拉山(Ja-ra)”,意为“山中之王”。

那一刻,我站在高原的风中,久久不语。

返程途中,我们曾误入岔路,夜行于崖边小径,脚夫几度跌倒,最终在五百级石阶尽头,找到一处驿站——“杂谷脑”。那里是边界的一隅,亦是归程的起点。

再往下,我们重新进入汉地管辖之域。官府、护照、驿丞、客栈……一切熟悉的不便又重新回到身边。

在“理番厅”,地方官员前来探访,递上几份象征性的礼物,旅程就此告一段落。

写在最后关于这个嘉拉山,后来作者这么说过:Captain Gill met with a mountain of the same name on his Tibetan journey, soit would appear that Ja-ra is a Tibetan name, I could not unearth any Chinese namefor the montain.

所以我怀疑伊莎贝拉·L·伯德说的不知道是不是贡嘎山,king of mountains 蜀山之王,这本书很多我都是音译过来的,比如杂谷脑是Tsa-ku-lao,所以地名这东西,我也是连猜带蒙,有些实在搞不清楚的就没有写名字了,比如Mia-guo(米亚罗??),Ti-ku。

还有比如这个,标注的是 heshui hunter 和notched timbers,很有可能是他们的向导,当时很多西方旅行者都把土著向导写成hunter,而notched timbers这个开槽木料,应该就是旁边的独木梯,这个现在你去藏寨羌寨都还看得到。

这个Ancient towers at Canpo,Canpo应该是甘堡,翻译过来就是甘堡藏寨的古碉楼。

这个标注的是理番厅的Rock Temple,其实就是现在薛城古镇的筹边楼。

这个的标注是:canyon of the Rong-Kia,那这个峡谷可能是作者也对这个地方不清楚地名,所以直接写的Rong-Kia的峡谷,这个Rong-Kia也很有可能是嘉绒的英文译法,当然还有Rongga、Gyarong等译法。翻译过来可能就是嘉绒的峡谷。

这个的标题写的是Bridge at Mien. Chuh,应该是绵竹的风雨廊桥,1896年的时候拍的,你看,是不是还是非常漂亮,我也放这篇文章里面吧。