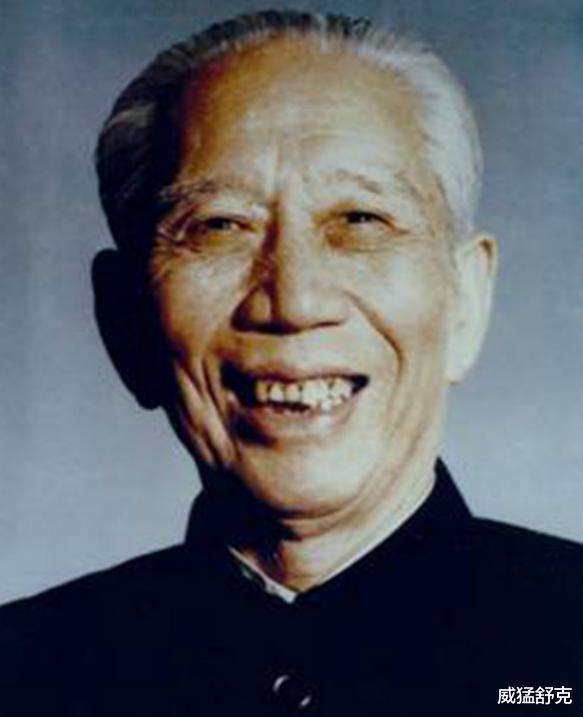

2004年5月份,有个叫彭胜昔的老人家接受了记者的问话。

跟记者聊起来才知道,这位老爷子以前可是参加过长征的老革命,不光如此,他还在新疆、江西那些地方做过大官,给咱们国家建设出过不少力呢。

老人给我们讲了很多他以前的故事……

【彭胜昔是当时年龄最小的“红小鬼”】

1920年,彭胜昔在江西永新一个穷乡僻壤的小村呱呱坠地。家里头穷得叮当响,他只断断续续念了几年小学。但你别说,就这几年的书,对他以后的人生路,影响可不小。

当然,这些都是后来才提到的事情了。

1928年那会儿,彭胜昔8岁了。刚好红军来到了他们村子,打算拉起队伍打革命仗。彭胜昔他爸是个党员,二话不说就加入了起义,这事儿对彭胜昔影响可大了。

受老爸的影响,彭胜昔也铁了心要加入红军,为国家革命出一份力。所以,在他13岁那年,彭胜昔偷偷溜出了家门,直接去投了红军,家里头谁也没跟谁说。

家里人都急眼了,彭胜昔不声不响地就走了,一点线索都没留下,家人怎么找也找不到。没办法,最后心里难过,只好领养了个孩子回来。

建国以后,彭胜昔有次回家看望亲人,这时他才搞清楚当年那件事情的真实情况。

进了红军的队伍,彭胜昔二话不说就申请加入,结果刚好被编进了红8军,那时候的军长是萧克。萧克瞅着彭胜昔年纪挺小,不想让他参加,可彭胜昔愣说自己已经15岁了,就这么着,萧克才半推半就地同意他留下了。

进了红军后,彭胜昔因为识得几个字,萧克就让他做了特务连的文书,摇身一变成了个小干部。

1934年7月份,红军踏上了长征的路途。那会儿,彭胜昔在6军团工作,他们军团算是打头阵,率先迈出了长征的第一步。

长征一开始,大伙儿就离开了中央苏区,一路经过了永兴、吉安那些地方。彭胜昔心里头记得清清楚楚,因为那时候连印报机都一块儿搬上了路,所以聊起那段经历,他讲起来还是特别详细。

得说说彭胜昔这小子,那时候他是整个连队里最嫩的兵,说白了才14岁。但别看他年纪小,作用可大了去了。一路上,他又是传话的,又是管喂牲口的,干了不少活儿,简直就是队伍里的小头目!

【10支人参救了彭胜昔的命】

没过多久,彭胜昔就跟着第六军团跨出了云南的地盘。

离开云南之后,大伙儿穿越了金沙江,到那时候,一个个都已经累得不行了。所以,大伙儿商量着先歇上三天,就在原地缓一缓,养养精神。

6军团想要壮大队伍,就计划去西康收拾一个横行霸道的财主,打算从他家里拿点东西来用。有的人挑了些衣服,有的人则抓了金子,可彭胜昔跟他们不一样,他拎了一小把人参,细数之下,竟然有10支之多。

真没想到,就这么一小把人参,竟然成了彭胜昔的救命稻草。

不久后,大伙儿从金沙江畔出发,继续踏上长征的路途。6军团作为前锋部队,自然而然地走在最前头,率先跟红四方面军碰了头,完成了会师。

会合后,红四方面军给大伙儿准备了一顿羊肉大餐。但那时候条件有限,做法很简陋,就是清水煮一煮,连盐巴都凑不齐。

彭胜昔来自江西,吃不惯有膻味的东西,有些战士也是这样,大家都难以下咽,有的甚至都吐了。但红四方面军的战友们却坚持让大家必须吃,说不然接下来的草地根本没法过。

然后,第六军团就继续他们的长征路,打算穿越草地了。

过草地那会儿,大家起初还有劲儿,都琢磨着找个地势高点、干燥点的地方扎营。但走着走着,累得不行,饿得也慌,最后就随便找个地儿歇下了,哪还管得了那么多,哪高哪干都顾不上了。

除了住宿是个难题,吃的方面也成了大问题。红四方面军的兄弟们果然提醒得对,大伙儿现在都感到挺懊恼的,后悔当时没多啃点羊肉。但后悔也没用,带来的干粮早就见底了,一点吃的都没了。没办法,大伙儿只能硬着头皮啃皮带,挖野菜充饥。

彭胜昔到底还是个小孩子,饿起来真受不了,经常觉得眼前发黑,感觉自己要交代在这儿了。好在,就在他快要撑不住,迷迷糊糊的时候,他突然记起自己之前抢到的那一小把人参。

后来,彭胜昔尝了口人参,感觉精神好多了,就把它收起来。等到感觉自己快撑不住的时候,他就再啃点儿,确保自己别晕倒。

靠着那10根人参的力量,彭胜昔总算是走出了茫茫草地。

1936年10月份,彭胜昔结束了他的长征之旅。

【中央一老首长为彭胜昔改名字】

长征结束后,彭胜昔就去了二方面军的随营学校继续深造。

可能是在长征那会儿累积下来的问题,才过去短短一个月,彭胜昔的身体就支撑不住了。这样一来,他失去了继续学习的机会,心里头真是挺难受的。

真是走运,彭胜昔病愈后,上头直接发话让他去抗大深造。能去抗大读书,这在当时是多少人心心念念的事儿啊。

进了抗大以后,彭胜昔学到了不少新东西,慢慢做到了华北财校政治处的一把手。那时候,他才19岁,就已经是个不小的领导了。

1941年的时候,彭胜昔回到了延安,并被安排到了中央组织部工作。

到了中央组织部工作以后,彭胜昔巧遇了以前对自己特别关照的老领导。一见面,老领导就亲切地询问他:

你咋改成叫彭泽了?我瞅了名单半天,都没反应过来你回来了呢?

其实,彭胜昔这时候已经换了名字,他叫彭泽了。所以,当老首长看到这个名字时,压根没反应过来是彭胜昔回来了。一直到亲眼见到他,老首长才确定下来。

彭胜昔笑着说明,最近改名这事儿挺火的,他也琢磨着给自己换个新名字。

这位老领导咧嘴一笑,说道:

以前那个名字真不错,挺有深意的,咱们还是改回去吧。

后来,老领导帮彭胜昔把名字改回了原来的样子,彭胜昔也特别乐意地接受了这个改动。之后,他就在老领导的指导下帮忙做事,工作做得相当好。

【彭胜昔跟随王震进入新疆建设】

抗日战争和解放战争接连打完,新中国就这么诞生了!

新疆虽然建国了,但那儿还挺荒凉。彭胜昔回想起,他跟着王震将军到新疆那会儿,工兵团给分了200多辆苏联产的汽车。可新疆的路实在太差,一路上,这些车老是出故障,不是抛锚就是爆胎,走起来特别费劲。

为了开发新疆,总共有10万5千名军人转行,一起成立了新疆军区生产建设兵团,彭胜昔在那时担任兵团的建设工程处处长。

新疆刚开始搞建设那会儿,真的是啥都难,头一个大问题就是找不着住的地方。彭胜昔二话不说,领着大伙儿就直接睡地上了,管它条件咋样,有个能躺下歇脚的地儿就不错了,也就不挑三拣四了。

夏夜睡觉老被蚊子骚扰?这可难不倒咱们的战士们。他们找来泥巴,和好之后往自己身上一抹,就留俩眼睛和鼻子透气,看蚊子还能往哪儿叮去。

冬天一到,新疆那地方的天气就变得特别怪,战士们的鞋子到了这时候就像被冻住了一样,硬得根本脱不掉。他们得赶紧找炉火边烤烤,让鞋子和脚都暖和点,肿的地方消下去,这样才能顺利把鞋子脱下来。

没清水可喝时,大家就凑合着喝涝坝里的水,反正烧开了都一样喝,顶多是拉拉肚子,难受一下子,反正再大的困难大家也都能挺过去。

大伙齐心协力,把荒地一点点开垦出来,挖了好几条水渠,还建了个水库。农场里头,牛羊的数量也慢慢涨了起来。就这么着,大伙儿一点一滴地把这儿改造成了更棒的地方。

如今新疆资源丰富,地广人稀,但说起解放那会儿,真是穷得叮当响,到处都是破烂景象。这恰恰说明了新疆的建设之路走得有多艰难。

王震想推动新疆的工业发展,于是找来了彭胜昔他们一起商量。在会上,大伙儿都下定决心要把工业搞上去,但光靠别人的帮助可不行,关键还得靠自己。

根据王震的提议,大伙商量了下,决定每个士兵都省下一套军装不做,衣服口袋减一个,纽扣也省一颗,帽子就直接做成无檐的……这样就行了。

王震想尽各种省钱的招数,成功搞起了新疆头一个毛纺厂。照着这个路子,像钢铁厂、糖厂这些现代化的工业厂子,也一个个慢慢建了起来。

新疆,现在是真真切切地在往前迈进了。以前可能有些人对新疆的发展还有所怀疑,但现在看看,那变化可不是一星半点。新疆真的开始步入快速发展的轨道了。到处都在搞建设,新项目一个接一个地启动,基础设施不断完善,人们的生活水平也在稳步提高。这发展速度,让人不得不感叹,新疆的未来真是充满了希望。所以说,新疆现在是真的开始蓬勃发展了,一切都朝着更好的方向前进。

彭胜昔,他在新疆一待就是快30年,把自己大半辈子的心血都投在了新疆的建设上!

【王震“批评”彭胜昔是个逃兵】

在新疆打拼了好些年,彭胜昔真的是掏心掏肺地付出。眼瞅着快到老年了,彭胜昔琢磨着该撤了,打算回老家去办点实在的事儿。

1978年那会儿,彭胜昔已经58岁高龄了,但他心里那股子干劲儿还没灭,还想继续为社会出点力。于是,他就拿起笔来给中央写了封信,信里头他还提了个挺特别的小愿望:

他盼着中央能帮他在家乡找个活儿干。

原本申请个工作岗位挺正常的,但要是非得指定去哪儿工作,就显得有点特别了。不过呢,彭胜昔心里一直惦记着回家乡出一份力,因此也只能提出这么个特别的要求了。

中央有位大领导晓得彭胜昔,立马就答应了他的请求。但遗憾的是,中间经过了好些波折,直到1981年,彭胜昔这才回到了江西老家,在家乡当上了顾委常委,还兼着人大副主任的职务。

没多久,王震就晓得了彭胜昔回到老家工作的消息。想当年在新疆那会儿,彭胜昔可是王震手底下的得力干将。所以王震对彭胜昔的情况挺上心的。

有天,王震跑到江西去检查工作,突然想到彭胜昔也在那儿,就直接把彭胜昔给叫来了。俩人一见面,王震心里头那个乐啊,可他还是装作生气,猛地一拍桌子,佯装大骂道:

你这家伙,当了逃兵不说,知道我来了还不露面见我?

彭胜昔笑眯眯地跟王震握了握手,他心里清楚,这位老领导平时就爱逗乐子,说他是逃兵,其实就是调侃他回家搞工作了。王震嘛,一直都是这个直来直去的脾气。

之后,彭胜昔有回出差到北京,突然记起之前老将军责备他没去拜访,所以彭胜昔就挤了点时间,去看了看王震将军。

碰面后,王震心里头别提多乐呵了,可嘴上还是忍不住嘀咕起来:

“我活得好好的呢,你咋来了?”

说完,王震乐呵呵地拽着彭胜昔的手,滔滔不绝地聊了起来。接着,他还领着彭胜昔去探望了长征时期的老连长,那位老连长彭胜昔也认识。一见面,大家就开始热络地打招呼,场面既热闹又温馨。

【任弼时给彭胜昔做了12个菜】

彭胜昔对自己的老年日子,觉得特别舒心。

说起来,人上了年纪就爱聊往事,这方面,彭胜昔那可是有经验得很。

彭胜昔在江西的工作挺清闲的,所以他经常有机会到处逛逛,跟以前的老战友碰头聊聊天。聊天时,他们会一起回想起过去的日子,聊聊当年的那些事儿。

另外得说一下,彭胜昔当年离开新疆后,曾到那些战友家里住过一段日子,所以他们的关系特别铁,就像一家人似的。

肯定的是,彭胜昔最常打交道、碰面最多的,还是老上级王震。

彭胜昔只要有空,就会跑到北京去看望王震。王震也特别高兴彭胜昔能来,他俩老爱坐在一起聊天,聊着聊着,一天时间就飞快溜走了。

聊天时,彭胜昔也聊起了往事,说在新疆那会儿,王震老是因为生产建设的事开会,一开会就爱批评人。有意思的是,他批评人时爱闭眼,所以有时候大家瞅见他一闭眼,就悄悄地溜走了。

这也表明,王震虽然要求严格,性格急躁,但他和大家关系处得挺融洽,不然的话,大家也不敢这样对他。

除了王震之外,彭胜昔还对另外一位老领导印象深刻,那就是任弼时。任弼时给彭胜昔留下了很深的记忆。在彭胜昔的记忆里,任弼时是个非常重要的人物。和王震一样,任弼时也在某些方面给彭胜昔带来了深远的影响。

彭胜昔对这两位老领导作出如下评价:相较之下,他们真的挺不一样。

爱挑剔、常发脾气的那个人是王震,而真心实意关心别人的则是任弼时。

那是在1942年,彭胜昔还在延安负责政治方面的事儿。有一天,他抽空去探望任弼时,任弼时见到他特别开心。为了表达谢意,任弼时决定自己动手,给彭胜昔准备了一桌饭,总共有12道菜。

十二个菜品啊?

彭胜昔心里头一愣,心想任书记这话不会是瞎扯吧?

但没等多大会儿,任弼时竟然真的摆上了十二道菜,这让彭胜昔大吃一惊。不是说这些菜的食材有多金贵,其实就是些平常蔬菜,关键是能变着花样做出十二道,那真是挺有本事的。那时候的延安穷啊,能鼓捣出的东西实在有限。

彭胜昔到了老年,对那顿有12道菜的饭局,记忆依然特别深刻!

真遗憾,现在彭胜昔还能到北京看望王震老领导,跟他一块儿叙叙旧、聊聊天,但没法再和任弼时老领导坐在一起说话了。

想到这些,彭胜昔心里挺不是滋味,真是可惜啊,任弼时走得太早了!

我猜,这些难得的红色故事,肯定是彭胜昔心里头最珍贵的宝贝……