很多人认为,早期滑膛枪精度差,为了提升命中率,士兵们必须排成一行齐射,用密集火力覆盖目标。这种说法乍看挺合理,但事实是,不仅欧洲,当时其他主要国家也都普遍装备了滑膛枪。比如,清朝军队虽然被认为不太重视火器,但火枪的装备率也接近了一半。既然如此,为什么只有欧洲发展出了“排队枪毙”这种战术呢?接下来,我们就来聊聊滑膛枪和线式战术的来龙去脉。

【火绳、簧轮和燧石】

早在14世纪,欧洲人就已经认识到火门枪作为一种革命性武器的巨大潜力。然而,这种武器存在一个明显的缺陷:必须借助外部引火物才能发射。当时常用的引火物包括燃烧的树枝和烧红的金属丝,但这些物品携带不便,导致早期的火门枪主要用于防御作战,难以在进攻中发挥作用。

为了应对这一挑战,有人想出了一种方法:将几根细麻绳拧在一起,接着用锤子敲打,再浸入硝酸钾或醋酸铅的溶液里,最后放在阴凉处晾干。通过这种方式,他们成功制作出了燃烧稳定的火绳。

尽管有了可靠的引火材料,早期的火门枪仍操作不便,因为使用者必须一手持枪一手点火。到了1450年,工匠们借鉴了十字弩的握把和蛇杆结构,将其融入火门枪的设计中,通过机械装置实现点火,从而诞生了世界上第一支火绳枪。这一创新解放了使用者的双手,使火门枪能够像弓弩一样进行精准瞄准。

1475年,欧洲人对早期粗糙的蛇杆装置进行了升级,推出了更为先进的火绳枪。这种新型武器配备了枪机击锤系统,成为军事爱好者熟知的重要武器。这一改进标志着火器技术的重大进步,为后来的枪械发展奠定了基础。

尽管火绳枪经过多次改进,但仍存在不少缺陷。首要问题是火绳在风雨中极易熄灭,一旦受潮就很难重新点燃。此外,火绳属于消耗品,重量不轻且制作工艺复杂,给后勤保障带来巨大压力。当时甚至有句俗话形容这种情况:“背着一公里长的火绳,只能打一天的仗。”

射击时,部分后坐力会从火门溢出,这股力量经常导致火绳被弹飞。每次射击后,士兵都得重新调整火绳,这直接影响了射击效率。然而,射速减慢还不是最严重的问题。被弹飞的火绳有时会引燃士兵随身携带的火药,造成意外事故。因此,在使用火绳枪的年代,火枪兵之间必须保持一定距离,这样既能避免相互干扰装弹过程,也能减少走火的风险。

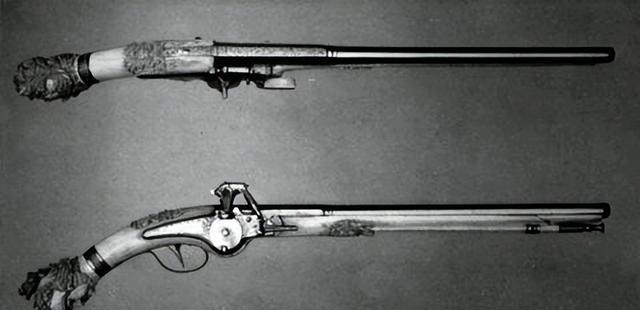

1517年,一位德国钟表匠创新性地将金属发条应用于火枪设计,成功研制出全球首款簧轮燧发手枪。这一精密机械装置迅速赢得了骑士阶层的青睐,主要原因在于骑马时使用传统火绳枪存在诸多不便。德国骑士们果断淘汰了传统的骑枪,大规模采用这种新型武器,并创造性地发展出"半回旋战术",有效应对当时盛行的密集长枪方阵。

簧轮燧发枪虽然性能先进,但成本极高,售价是普通火绳枪的三倍,普通士兵根本买不起。而且,这种枪的机械结构非常精密,对环境要求很苛刻,稍微有点灰尘或泥土就会导致无法射击。更麻烦的是,每次射击后残留的火药渣也会影响枪的正常使用。为了解决这些问题,后来推出了双管簧轮枪,虽然提高了战场上的可靠性,但价格更是高得吓人。

针对传统火枪的不足,工匠们不断探索改进方案。有趣的是,这项创新据说源自盗匪的实践经验。原因在于:第一,火绳在夜晚容易暴露行踪;第二,簧轮装置成本过高。不过,簧轮中使用的燧石激发了新的思路。荷兰工匠巧妙融合了火绳与簧轮的工作原理,创造出通过燧石直接敲击击铁的"盗贼枪"。这种设计既解决了隐蔽性问题,又降低了制造成本。

1620年,一位法国钟表匠在原有“小偷枪”的设计上进行了进一步改良,最终创造出了一种被称为“Flint Lock”的燧发枪,这种枪型后来成为了广为人知的经典款式。燧发枪因其更高的安全性和操作简便性,迅速在欧洲军队中普及,仅用了大约40年的时间,就几乎完全取代了其他类型的火枪。由于燧发枪消除了火绳意外飞出的风险,火枪手们可以更加紧密地站在一起,这使得线性战术的实施成为可能。

【无的放矢还是百步穿杨?】

在探讨火枪演变之后,我们转向滑膛枪的命中率议题。普遍观点认为,这直接促成了线性战术的诞生。然而,在我看来,这种解释存在明显偏差。

滑膛枪的精准度实际上与弓箭不相上下。明朝《武备志》在1621年提到,鸟铳之所以得名,是因为它稳定性高,射击时后座力小,命中率可达80%到90%,甚至能击中林中的飞鸟。另一个例子是1683年维也纳之战,奥斯曼近卫军耶尼切里在城墙下用火绳枪,透过城墙的射击孔,准确击杀了墙后的守军。这些例子表明,17世纪的火枪已经具备了相当高的射击精度。

沙恩霍斯特在1810年做过一个有名的射击测试。他找来10个人,每人用滑膛枪和线膛枪各打10发子弹,看看哪种枪更准。在140米外打单个靶子时,滑膛枪只有20%的命中率。但有意思的是,当他把靶子换成模拟战场的多人横队时,滑膛枪的命中率一下子飙到了65%。这个实验说明,滑膛枪在实战中的表现比打单个靶子时要好得多。

然而,这仅是针对单发弹丸的应用。18世纪时,多支军队的记载显示,在装填弹药时,除了放置一枚较大的主弹头外,通常还会额外加入3到5枚小型散弹。这种装填方法被称作"buck&ball"。其中,美国开国元勋华盛顿对这种装填方式尤为推崇,他明确规定每个弹药包都必须配备若干枚散弹。

克劳德·E·富勒在其著作中记录了一项射击测试,他使用了一种特定装填方式的火枪进行实验。在约91米的距离上,对一个25cm*25cm的半身靶进行50次射击,结果霰弹命中了79次,独头弹命中了37次。当距离增加到约182米时,同样的50次射击中,霰弹命中了31次,独头弹命中了18次。整体命中率高达98%。值得注意的是,当时战场上两军交战的距离通常不超过182米。

在那个时代,步兵通常不穿盔甲,因此霰弹的射击效果相当显著,其命中率具有重要的参考意义。这种战术在欧洲各国普遍采用,比如法国的比若元帅就曾命令士兵在一次射击中同时装入两颗独头弹。同样,沙俄军队也为士兵配备了专为近距离战斗设计的霰弹弹药包。

采用线式战术时,士兵们紧密排列,前排负责射击,但两侧的同伴会妨碍装弹过程。此外,火枪发射后产生的浓烟和刺鼻气味严重干扰了瞄准精度。因此,单纯为了提高射击准确率,根本没必要采用这种战术。

【子弹是笨蛋,刺刀是好汉】

滑膛枪的射击精度已经不错了,为什么还要用线式战术呢?这就得说说刺刀的重要性了。苏沃洛夫,沙俄的军事专家,有句名言:“子弹靠不住,刺刀才靠谱。”很多人误解了这句话,以为他看不上射击。其实,他的观点和当时其他国家一味追求装填速度的做法不同。苏沃洛夫更强调精准射击和纵队冲锋。正因为子弹不够可靠,士兵们必须认真瞄准;而在近身战斗中,刺刀就成了士兵最值得信赖的武器。

尽管火枪在战场上广泛使用,但配套的近战武器却迟迟没有出现。在刺刀问世之前的三个世纪里,火枪手们一直面临着近距离作战的短板。虽然不少士兵会像《三个火枪手》中描述的那样随身佩戴长剑以防身,但这类武器在面对骑兵冲击时仍然显得力不从心。这种装备上的缺陷使得火枪部队在遭遇近身战时往往处于被动地位,直到刺刀的发明才彻底改变了这一局面。

为了应对战场需求,欧洲军队普遍采用了火枪手与长矛手协同作战的战术体系。这种组合既能发挥火枪的远程打击能力,又能利用长矛抵御骑兵冲击。在实践中,各国根据自身特点发展出多种战术阵型,如西班牙方阵、荷兰莫里斯方阵和瑞典古斯塔夫方阵等。然而,这种混合编制存在明显缺陷:火枪手数量不足会导致火力密度不够,难以对抗敌方优势火枪部队;而增加火枪手比例又会使部队面临骑兵冲击时缺乏有效防御。这种战术困境一直困扰着当时的军事指挥官,直到刺刀的出现,才彻底解决了这一难题。

刺刀的起源有个有趣的说法:长矛兵的武器常被大炮摧毁,火枪兵就捡起断掉的矛头插在枪口使用。不管这个说法是否属实,历史记载显示,法国在1647年首次制造出专门用于火枪的刺刀。这种刺刀形状类似匕首,但手柄设计特殊,末端逐渐收窄,能稳稳地插在枪口。装上刺刀后,火枪变成了一把近两米长的短矛。这样一来,当火枪兵列队面对骑兵冲锋时,终于有了有效的反击手段。

火枪兵自此摆脱了对长矛兵的依赖,步兵阵列得以完全由火枪兵构成。刺刀问世短短三十载,便迅速普及至欧洲各国军队,成为标准配置。即便是军事发展相对滞后的沙俄,也及时装备了刺刀,开始采用线式战术体系。这一变革彻底改变了步兵作战模式,使火枪兵在战场上实现了独立作战能力。

然而,早期刺刀存在一个明显的缺陷:安装后,火枪便无法开火。为了解决这个问题,1697年出现了套筒式刺刀,这种设计允许士兵在装备刺刀的同时仍能使用火枪射击。这一创新使得燧发枪与刺刀的组合迅速成为主流武器,在西班牙王位继承战争中表现出色,成为当时步兵的标准装备。

随着实战经验的积累,人们逐渐意识到传统套筒刺刀的局限性。这种刺刀不仅功能单一,只能用于突刺,而且安装后会改变火枪的重心,影响射击精度。针对这些问题,英国军队在拿破仑战争期间进行了技术革新,成功开发出贝克步枪。这款步枪采用了创新的卡榫式刺刀设计,不仅简化了刺刀的安装和拆卸过程,还赋予了刺刀双重功能——既能作为刺刀使用,也可当作近战格斗的匕首。这一突破性设计标志着步枪配件技术的重要进步。

有人可能会好奇,为啥火绳枪时期没出现刺刀呢?这跟火绳枪还是燧发枪关系不大,主要是早期火枪结构不够结实,不耐操。要是拿它去挡刀剑或者挥舞,很容易就坏掉,没法再用。那时候武器都是自己掏钱买的,大家当然更愿意多带把剑,专门用来近身搏斗。

在火绳枪盛行的时期,士兵们仍然普遍穿着盔甲。为了有效击穿厚重的防护,当时的火枪口径普遍偏大,枪管也较长,这使得武器整体笨重,操作不便。随着燧发枪的出现,弹药的改进使得火枪在保持威力的同时可以做得更加轻便,这一技术进步为刺刀的普及创造了有利条件。

【细细的红线】

欧洲军队最终选择线式战术,主要基于四个关键因素。首先,燧发枪的射击精度显著提升,使得密集排列的士兵能够更有效地发挥火力优势。其次,刺刀的普及增强了步兵的近战能力,使得他们在近距离战斗中更具威胁。第三,线式战术能够最大化地利用战场空间,确保军队在有限区域内形成强大的火力网。最后,这种战术有助于维持军队的纪律和秩序,减少混乱,提高整体作战效率。综上所述,线式战术在火力、近战、空间利用和纪律管理方面的综合优势,使其成为欧洲军队的首选。

首先,我们必须考虑历史背景的影响。在分析军事战术时,忽略时代特征是行不通的。在火枪问世之前,欧洲军队已经形成了密集长枪阵列的惯例。从西班牙方阵到古斯塔夫方阵,我们观察到一种明显的演变:长矛兵数量逐渐减少,而射手比例不断增加。这一趋势在刺刀出现后达到了顶峰,最终导致了长矛兵完全被淘汰,取而代之的是清一色的火枪手组成的线形战术。这种转变反映了军事技术的进步和战术思想的革新。

其次,线式战术的真正强项在于近身肉搏,而非外界普遍认为的增强射击能力。这种战术通过密集的刺刀阵型,在冲锋时形成类似墙式推进的效果,以人数优势压制对手。比如在两米宽的阵地上,三名士兵对抗两名敌人,优势显而易见。苏沃洛夫元帅在《制胜的科学》中提到:“散兵虽然能利用地形接近敌军,但一旦对方发起进攻,他们只能撤退。如果敌军行动迅速,散兵将遭受重大损失,被迫溃逃。”由此可见,尽管线列步兵在射击时不如散兵灵活,但在刺刀战中,散兵只能选择逃跑。

第三,燧发枪的射击频率仍然偏低。尽管比火绳枪有了显著提升,但燧发枪的最高理论射速仅为每分钟5发,这还是在理想训练条件下的表现。到了18世纪中期,借助纸质弹壳的改进,英国士兵在实战中能够实现每分钟3发的射速。然而,这样的射击速度在面对大规模骑兵冲锋时依然显得力不从心。

为了提高火力密度,一些指挥官曾试验过让三排士兵同时射击,但这种方法常常导致第三排误伤第一排。另一些人尝试让第一排蹲下射击,然而,这种做法往往因为第一排士兵不愿起身而阻碍了队伍的前进。由于无法有效提升射速,步兵最终只能采取方阵战术,依靠刺刀来对抗骑兵。

第四,这有助于军官更好地指挥部队。与现代先进的通讯手段相比,18世纪的战场指挥主要依赖口头传达。由于战场上喊杀声和炮火声震耳欲聋,军官能有效指挥的人数受到很大限制。因此,步兵被分成多个小型方阵,每个方阵的士兵都尽量集中在一起。这样一来,将军可以通过传令兵向步兵连传递命令,而军官则依靠高声喊话来指挥士兵行动。

有一种观点认为,18世纪欧洲军队采用线式战术是因为士兵大多是被征召来的,他们对国王和国家的忠诚度不高,参军主要是为了混口饭吃,因此在战场上并不愿意拼命作战。为了维持士气,防止士兵逃跑,军队必须排成紧密的队形。历史文献也提到,即使是腓特烈大王的军队,逃兵问题也非常严重,以至于如果将部队分散成散兵线,战斗还没结束就会有大量士兵逃跑。

在我看来,这种观点虽然有一定道理,但并不是最关键的因素。就拿拿破仑战争来说吧,那时候的法兰西共和国被看作是民族主义的发源地,他们的士兵个个都是拼了命保卫国家的硬汉。到了法兰西第一帝国,更是有像老近卫军这样名震天下的精锐部队。可以说,他们的士气绝对没问题。但即便如此,他们仍然坚持使用线式战术,而不是散兵战术。这就说明,提升士气并不是战术选择的主要原因。

【总结】

通过前文分析,线式战术的诞生主要得益于燧发枪和刺刀这两项关键装备的发明。这种战术部署能让射击速度偏慢的火枪兵有效对抗骑兵冲击,同时在近距离肉搏战中比散兵更有优势。不过,这种战术与火枪射击精度不高,以及军队士气维持之间的关联性并不显著。

火器的进步推动了线式战术的诞生,却也加速了它的衰落。自1841年普鲁士推出针式后装枪后,枪械技术突飞猛进,射击精度和速度大幅提升。克里米亚战争中,英军凭借密集火力成功击退沙俄骑兵的进攻,这一战例清楚表明:步兵依靠枪械就足以对抗骑兵冲击,近身肉搏的机会因此大幅减少。

随着榴弹炮和机枪等高效武器的出现,密集横队战术失去了原有的价值。这种阵型不仅无法提升作战效果,反而增加了士兵的伤亡率。因此,与众多过时的战术一样,线式战术最终退出了历史舞台,成为军事发展进程中的一个标志性转折点。

《The Rifled Musket》 by Claud E. Fuller explores the evolution and impact of rifled muskets in military history. The book delves into how these firearms transformed warfare with their enhanced accuracy and range compared to smoothbore muskets. Fuller discusses the technological advancements that led to the development of rifling, which involves grooves inside the barrel to spin the bullet, improving its stability and precision. The author also examines the tactical changes armies had to adopt due to the increased effectiveness of rifled muskets. Additionally, the book highlights key battles where rifled muskets played a decisive role, illustrating their significance in shaping military strategies and outcomes. Fuller’s work provides a comprehensive look at how this innovation revolutionized combat during its era.

《1683年维也纳之战》——【英】安德鲁·惠克罗夫特

《皇帝的刺刀》——【美】乔治·纳夫齐格

《制胜的科学》——【俄】亚历山大·苏沃洛夫