文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】近年来,网络世界的隐私安全问题逐渐走入公众视野,在上个月底,一则“人肉开盒”事件成为了舆论的焦点。

谁都没有想到,看似平静的网络背后,竟隐藏着一条庞大的隐私贩卖产业链,从普通用户到网络主播从个人生活到财产安全,毫无戒备的我们可能在无意间成为这一罪恶链条的受害者。

此时可能会有朋友感到好奇,这个问题究竟有多严重?为什么连一张看似普通的照片都可能成为“靶子”?

【隐私裸奔,危险近在咫尺】

【隐私裸奔,危险近在咫尺】事情的开端看似平凡却令人警醒,一位网络主播在某天早晨发现,自己的社交平台账号突然被陌生人“攻陷”。

大量私信涌入,其中有调侃有辱骂还有直击个人隐私的威胁:“我知道你住在哪里”,不经意间她的生活被完全暴露。

所有个人信息,包括身份证照片、家庭住址、手机号码等,全被不法分子通过非法途径掌握并公开。

类似的隐私泄露事件在网络上层出不穷,一些人因旧手机未清除数据流入二手市场,导致个人照片和通讯信息被窃取。

更可怕的是,“开盒”行为背后隐藏着一条产业链,信息搜集、整理已形成低门槛、高利润的非法黑色市场。

普通人毫无防备的日常行为,可能随时成为这些交易的“商品”,不法分子只需掌握零星的信息碎片,便能通过技术手段对受害者的生活进行全面剖析。

这些行为不仅侵犯了个人隐私,更是对生活秩序和安全的极大威胁,隐私泄露并非遥远的威胁,而是贴近每个人的现实。

看似简单的手机号、随手发的生活照,甚至一张快递单,都可能成为隐私被滥用的起点,这种状况不禁让人思考,我们在享受网络便利的同时,是否低估了风险?

【黑暗网络,数据何以沦为商品】

【黑暗网络,数据何以沦为商品】在信息化高速发展的时代,隐私泄露早已不再是个例,每一个网络用户在浏览网页、注册账号、使用公共服务时,都会不经意间留下数据痕迹。

而这些看似无关紧要的碎片化信息,正在成为黑色产业链的原料,一旦进入这个市场,个人隐私就成了“商品”,被明码标价地买卖。

这条隐私交易链条覆盖广泛,从用户的生活习惯到财务状况,从社交账号到位置信息,几乎没有什么是不能被“挖掘”出来的。

旧手机未彻底清除数据便出售,常常是数据泄露的第一步,知名的二手交易平台上,曾曝出用户通过购买二手机轻松获取前任用户的照片、通讯录甚至社交账号内容的案例。

更令人担忧的是,连银行卡和支付账户绑定的隐私信息也可能被轻松获取,不仅如此,公共WiFi的普及也为隐私泄露打开了大门。

一些不法分子通过伪造热点的方式,诱导用户连接虚假的WiFi网络,借此窃取登录凭证和设备中的敏感数据。

这种低成本、高收益的手段,使网络犯罪者能在短时间内掌握大量个人信息,而受害者往往毫无察觉。

更复杂的是,部分企业或内部人员成为了泄露隐私的帮凶,一些商家将用户购物时填写的地址和电话号码,出售给广告商或非法组织。

物流公司则可能在配送环节中泄露客户信息,甚至有科技公司因系统漏洞或“内鬼”行为导致大量用户数据流出。

这些行为不仅违法,也让公众对信息安全产生了深深的不信任,许多受害者在不知情的情况下,因个人信息被整合和滥用而陷入困境。

甚至有些不法分子利用泄露信息进行“定向攻击”,对特定群体进行骚扰或威胁,让受害人不仅经济受损,还精神崩溃。

这样的黑色产业链条之所以能够持续运作,核心在于信息获取的低成本与高利润间的巨大反差。

只需要一点数据,比如手机号或身份证号,不法分子便能从公开网络和暗网中拼接出完整的个人画像,信息在“隐秘”的交易中被多次买卖,受害者却可能始终一无所知。

那么,我们还能否为自己的隐私筑起一道坚实的屏障?

【亚文化的陷阱】

【亚文化的陷阱】在网络的世界中,“人肉开盒”已经从单纯的隐私泄露发展成为一种令人忧心的亚文化现象,尤其是在青少年群体中,这种行为正在悄然滋长。

部分未成年人将“开盒”视为一种炫技的方式,不仅在小圈子中传播手法,还乐此不疲地将自己的“成果”公之于众,这种病态的行为正在扭曲他们对是非曲直的认知。

曾有一个典型的案例,某高中女生因一次误会被诬陷偷窃,她的个人信息被迅速曝光到网络平台上,从家庭住址到所在学校一应俱全,甚至连她的日常习惯都被挖了出来。

持续的舆论压力让她难以承受,最终选择了极端的方式结束生命,这种现象令人心痛,却绝非个例。

一些未成年人甚至将“开盒”作为报复他人的工具,只因为不满对方的言论、外貌或行为,就用隐私作为武器进行攻击,这些行为表面看似无知,实则揭示了青少年价值观教育的缺失。

更令人警惕的是,一些网络名人或网红为了吸引流量,主动参与甚至助推“开盒”文化,他们通过制造争议、挑起对立来扩大关注度。

将隐私暴露的行为合理化,甚至包装成一种娱乐活动,这种恶劣的导向,进一步影响了年轻群体,使他们对网络隐私侵害的危害性缺乏清晰认识。

面对这种现象,不仅需要法律的介入,更需要社会各界的共同努力,家长、学校和社会媒体应该引导青少年正确使用网络。

增强法律意识,帮助他们建立健全的道德价值观,只有这样,才能从根源上扭转这种畸形文化的风气。

另外当隐私泄露成为网络的“毒瘤”,国家和社会的反击也随即展开,近年来从司法解释的出台到专项打击行动的开展,中国正在为保护个人隐私筑起一道坚固的法律屏障。

2022年最高人民法院正式将“人肉开盒”等行为列为违法犯罪,明确规定此类行为构成侵犯公民隐私权,将面临刑事处罚。

这一司法解释的发布,为打击网络暴力和隐私泄露提供了强有力的法律依据,不久后,各地公安机关纷纷展开行动,集中侦破了一批涉及隐私泄露和网络暴力的案件。

例如一起涉及多个省份的“开盒”案件被侦破,犯罪分子不仅窃取了数以万计的个人信息,还通过威胁、骚扰等方式实施敲诈勒索。

不仅如此,科技企业也在这场隐私保卫战中发挥了重要作用,许多大型互联网平台纷纷推出隐私保护政策,限制用户数据的滥用。

尽管如此,隐私泄露的问题仍未彻底消除,不少不法分子通过境外平台隐藏踪迹,规避法律追查,这就需要国际社会的合作,共同应对跨国隐私犯罪。

同时,法律的威慑作用还需公众的配合,只有每个人都重视隐私保护,整个社会的隐私环境才能真正改善。

【结语】

【结语】隐私保护不仅仅是技术问题,更是社会共同面对的课题,从个人到国家,大家的努力正在为网络空间注入更多正能量。

虽然网络虚拟,但我们的努力绝不会是徒劳保护隐私从点滴开始,我们终将迎来一个更安全的环境。

参考资料:

光明网在2024年11月30日关于《利用“人肉开盒”网暴他人,20人被抓!》的报道

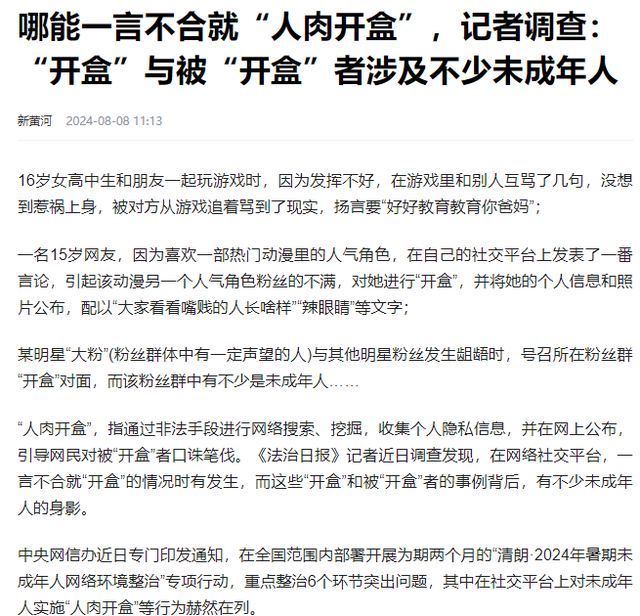

新黄河在2024年8月8日关于《哪能一言不合就“人肉开盒”记者调查:“开盒”与被“开盒”者涉及不少未成年人》的报道

中华网热点新闻2023年11月28日关于《央视曝光的“人肉开盒”事件,骇人细节流出:原来危险离我们这么近……》的报道