我们常常从影视作品中看到的刘墉,都是正直不阿、清廉公正的“刘罗锅”。然而真实的刘墉并不是罗锅,也从未担任宰相之职。他是乾隆年间一位知名的学者,不但在政界有所作为,同时在书法、绘画和诗歌方面也取得了极高的成就。作为书画诗文集于一身的才子,刘墉的书法具有独特的风格,他的小楷也被称为“貌丰骨劲”。他的学术价值和艺术水平都得到广泛认可,使他在清朝文坛上占有一席之地。

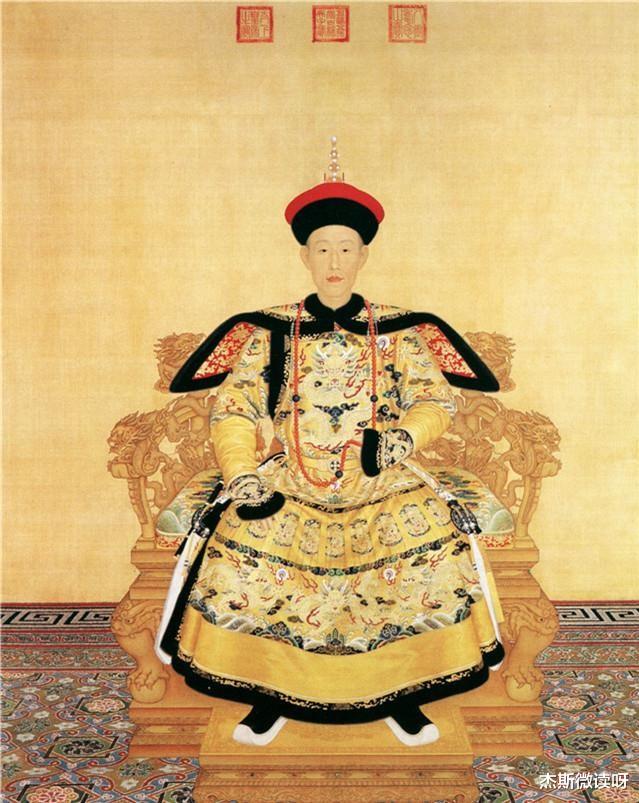

乾隆皇帝特别喜欢书法,但也非常挑剔,独宠“馆阁体”。尽管如此,刘墉的书法艺术仍然能够自成一家,得到了皇帝的认可和赏识。乾隆不仅对刘墉博学多才饶有兴趣,还曾专门安排他负责修缮典籍。刘墉的文化素养极高,使得他在民间享有极高的声誉,他被认为是刚正不阿的代表人物。

《啸亭杂录》中提到刘墉明察秋毫:“名播海内,妇人女子无不服其品谊”,更是以包拯相比之。1782年,巡抚国泰因贪污一案被御史弹劾,乾隆派出刘墉和和珅前去调查。和珅作为国泰的亲信,自然极力包庇,而刘墉在巨大压力下依然秉公办理,最终使国泰一案真相大白,国泰等人被处决,和珅也无话可说。这样的事迹使刘墉在清官形象上更加受人尊敬。

在告发腐败方面,刘墉自始至终表现得不畏权贵。比如在他担任湖南巡抚时,揭露新化县令的不法之行,展现了一名清官的态度和责任感。此外,他在各种贪腐案件中也多次出面调查,充分展现了他对腐败的坚决反对态度。

然而在刘墉的对立面,和珅却另有一番光景。清朝乾隆年间是政治和经济发展高峰期,但也是贪污腐败滋生的温床。和珅得益于乾隆帝的极度宠信,逐渐发展成为朝廷的巨型贪官。刘墉在与和珅的对峙中,虽然在官职上没有太大优势,但他凭借自己的聪明才智和清廉作风赢得了百姓的爱戴。尽管和珅最终因嘉庆帝的查办被处死,但刘墉在和珅逞权时依然能有所作为,实属不易。

刘墉在官场中的地位与乾隆和和珅的关系密切,而他的政绩也因受限于政治环境而显得较为有限。东阁大学士虽然是内阁成员中职位较低的,但他在乾隆心目中的地位和人缘还是相对较好的,这也是他能够在官场上存身的原因。在官场斗争中,刘墉并非一味以激烈手段对敌,而是巧妙利用机会和手段,稳固自己的地位。

然而,刘墉在文学领域的贡献同样不容忽视。他曾在诗集《学书偶成》中,以诗的形式撰写书法史,显示其博学多才。作为乾隆年间的重要学者,他的书法作品气势磅礴、潇洒自如,博得后人好评。不少诗句也体现出他对农民生活的关注和同情,使人更为敬仰。

然而,刘墉并非无过之人。他曾在乾隆授命下屡次参与文字狱案件。1761年,刘墉首次担任江苏学政,以严谨态度调查文人讽刺朝廷的事件,并成功平步青云。这其中,最著名的要数他对殷宝山所涉文字狱案件的处理,以及对《一柱楼诗集》案的查办,充分说明了他的政治手段与人际关系。

关于《一柱楼诗集》,刘墉认定其中存在对朝廷不敬之词,迅速上奏乾隆。乾隆皇帝潜心阅读后,认为其中蕴含推翻清朝、复明图谋,震怒之下,命令严格查办此案。徐家的惨烈遭遇,包括祖坟被开,亲属被发配,充分表现了当时清朝文字狱的惨烈和刘墉的严谨态度。

刘墉的故事,其实在民间和官方中流传了许多。他的正直清廉、博学多才,加之在官场斗争中的机智应对,使得他成为乾隆年间的重要人物。他不仅是一名优秀的官员,更是清代文坛上不可或缺的学者和艺术家。虽然他的身上有着历史复杂的烙印,但他的故事仍然值得后人倾听和思索。