海阳地雷战

20世纪60年代,电影《地雷战》几乎家喻户晓。然而,故事的发生地:山东省海阳县赵疃村,却不为人知。电影里的“爆炸大王”赵虎,就是以全国民兵英雄赵守福、于化虎为原型塑造的,影片里的玉兰姑娘是以全国民兵英雄孙玉敏为原型塑造的。

1963年电影上映以后,便以真实的战争场景,幽默的拍摄手法成为家喻户晓的经典影片。然而,在20世纪40年代初期,海阳并没有地雷,更没有用地雷打击敌人的经验,那么,当地的民兵是如何懂得用地雷阻击敌人的呢?真正的海阳地雷战究竟是怎样的呢?

因地制宜“石头雷”开花

历史永远不会忘记1942年那个黑色的春天,日寇的铁蹄踏入海阳,很快占领了山东海阳县行村、大山所、鲁古埠和凤城等沿海村庄,并在那里建立起据点,疯狂地实行烧光、杀光、抢光政策,其累累罪行触目惊心,仅赵疃村就有300多名无辜群众被害。日寇残害我同胞的手段极其凶狠,名堂很多,如将人推到挖好的土坑里活埋,只露着头死去,名曰“放天花”;将人绑在树上练刺杀,名曰“打肉靶”……

面对日本侵略者的暴行,海阳人民没有屈服,赵疃人民更没有屈服。中共中央海阳县委积极发动群众,成立了“青年抗日先锋队”“青妇队”“抗日游击小组”“儿童团”等,人民举起大刀长矛、土枪土炮,同日寇展开了殊死搏斗。

海阳市博物馆考古部主任高京平说:“日军到了村庄以后杀人放火,老百姓当时手无寸铁,没有兵器,甚至就是拿着大刀长矛,农用工具,锨、撅、锄头,用这些武器跟他们战斗。为什么敌人扫荡速度快?就是因为老百姓没有武器。”

敌我力量和武器装备的巨大悬殊,成为摆在抗日根据地军民面前最为严峻的问题,如何扬长避短,以小击大,既能避免正面与敌人接触,又能大面积杀伤敌人。1943年春,一个特殊的会议,在海阳小记区南埠村召开,参加会议的人员主要是各个村子的民兵队长,其中便包括赵守福和于化虎。与以往会议不同的是,在这次会议上出现了一种新的武器——地雷。

高京平主任说:“当时在南埠村沙河套这个地方举行了一个实验教学,所有民兵都非常着急学这个技术,会议非常顺利,并且传授的技术也非常成功。”

山东海阳地处胶东半岛南部,地势复杂,多山石丘陵,这为地雷战的开展创造了极其有利的自然条件。地雷战的主要战场大多分布在日伪军主要据点或交通要道周围,例如赵疃村、文山后村、小摊村等。正因为这样,这三个村庄也成为后来地雷战发展最好的村庄。首先是赵疃村,电影《地雷战》中的赵家庄就是根据这个村子塑造的。赵疃村隶属行村镇,距离行村据点只有8米远,是通往索格庄、小记镇一带的交通要道,是行村据点、夼里和孙家夼据点的咽喉,同时也是日寇扫荡抢粮的必经之路。

原赵疃村民兵连长赵绍民说:“鬼子在行村是个小分队,他的主要领导人在行村,孙家夼为什么驻了一部分,因为它那里的地势比较高,孙家夼的吃喝用,他都要到行村去拿,一天往返一趟,所以赵疃的民兵就觉得用上地雷打日本鬼子这是个得天独厚的条件。”

抗战时期海阳民众自制的石头地雷

但是,第一次战斗却没有取得预想的成功。一天,对面山上的信号树倒下了,并指向了敌人扫荡的方向。赵新瑞和赵守福等民兵赶忙在敌人的必经之路埋下了地雷。但过了一会儿,敌人却大摇大摆地过去了。这是怎么回事?原来,当时的地雷都是绊雷,对绊线的要求很高:只能在离地面10厘米左右,高了敌人容易发现,低了敌人就跨过去了。这次地雷没炸,就是因为大家没有经验,把绊线设得离地面太近了。

不久后,赵新瑞他们得到了第二次机会:得知敌人要从附近一个村经过,他们急急忙忙地前往布雷。但这次来得匆忙,不等挂弦,敌人已到了村头。民兵们情急之下,只好把地雷放在了一堵石墙之下。不想歪打正着,敌人碰响地雷后,乱石纷飞,使得地雷的威力大增。他们打听到当天敌人离开村子时,卸了5户百姓的门板,可见一颗地雷就炸死、炸伤了5个敌人。这不能不说是石头起了大作用。

有了这次经验,同时针对铁制地雷太少的情况,大家有了用石头制雷的想法。从此,漫山遍布的大石头成为民兵们造雷的天然材料:将几十公斤乃至上百公斤的石头中间凿空,装上火药,再装上雷管,一个威力巨大的石头雷就造出来了,大规模的地雷战成为可能。事实也的确如此,自从有了石雷,鬼子只要进村,就必然会丢下几条命,因为大石头随处可见,再小心也没法躲。

1945年5月10日,驻行村的日伪军到文山后“扫荡”。民兵于化虎从县上跑回家时,敌人已离村不远。他背起地雷迎着敌人跑去,在日伪军必经的道口上埋好地雷,十几分钟后便爆炸了,敌人伤亡7人。此后,各村民兵普遍学会使用“飞行埋雷”的方法,屡次挫败日伪军的“扫荡”。

日伪在吃尽地雷的苦头后,便挖空心思对付地雷战。敌人行军时,先派尖兵侦察,发现可疑之处,用石灰画上“〇”,后面的人马便绕转而过。民兵发现敌人的做法后,便在敌人必经的路面上画上“〇”,并在“〇”的周围埋上地雷。敌人见“〇”后向两边闪躲,正好踏上地雷。

头发丝雷用的不是真头发

从那以后,民兵们就开始研制各种地雷。在海阳的三个全国民兵英雄、“地雷大王”中,女英雄孙玉敏是唯一健在的一位。时隔多年,老人说起这些雷来仍然是如数家珍。让她记忆最深刻的就是头发丝雷,头发丝雷的来历很简单:敌人吃够了地雷的苦头,就专门调来了工兵,用装了10倍放大镜的探雷圈找绊线(即我们通常误解的金属探雷器),如果是绳子做的拉线,很容易就被敌人发现。

于是民兵们就用毛发丝做拉线,敌人的放大镜也没有办法。“挂雷”“飞雷”,也都是普通拉弦地雷,不过是埋伏在高处罢了。一挖就响的雷,是将一真一假两个雷连在一起,假雷放在上面,当敌人挖雷时,牵动真雷,自然一挖就响。回据点再炸的雷,是因为在地雷内部安装一个小皮筋,当敌人要搞清地雷构造时,打开雷的同时皮筋松开引爆雷管……

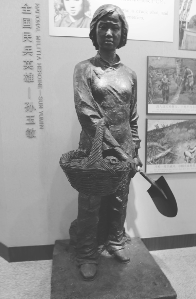

电影中的“玉兰姑娘”——民兵英雄孙玉敏塑像

从孙玉敏老人的讲述中,我们深深感受到当时民兵制作地雷的热情和智慧:电影中以孙玉敏为原型的玉兰,将自己的大辫子剪下来做头发丝雷,孙玉敏说自己也的确这样做过,但效果并不好——人的头发毕竟太细了。当时有牛马的人家很少,而且这些人家往往非常爱护牛马,于是孙玉敏常常趁着与牛马主人说话时,悄悄将牛马尾巴上的长毛扯下几根。

见了鬼子才挂弦

电影《地雷战》中有句名言“不见鬼子不挂弦”。意思是,不看到鬼子进村,地雷就不要挂上引线。在如今年轻人的心中,对于地雷战的印象是这部电影里敌人被地雷炸得屁滚尿流、魂飞魄散的景象,而记住的经典话语正是这句“不见鬼子不挂弦”。

“不见鬼子不挂弦”到底有何玄机?据了解,敌人为了避免踏雷,想出了一条毒辣的手段,就是让老百姓在前面开路。有一次,敌人出来抢粮,就从驻地附近抓了一些老百姓,强迫他们牵着牲口在前面踏雷开路,结果那次伤亡了很多无辜的百姓。

民兵们开动脑筋,发明了一种“长藤雷”,等前面的群众走过以后,埋伏在旁边的民兵迅速扯动长线,随着几声巨响,敌人被炸得血肉横飞,而老百姓却安然无恙。后来,这种方法又得到不断改进,运用到不同引爆方式的雷上,收到很好的效果。其实,“见了鬼子才挂弦”这种战术最大的好处是对地雷可控,基本能做到想炸谁就炸谁的效果,所以避免了无辜的伤亡,也使得各种不同地雷的使用成为可能。

在地雷上屡屡吃亏的日军甚至开始怀疑民兵的地雷上有反探雷器装置,能够不被工兵发现,于是便想将地雷带回去研究。但奇怪的是,每当有工兵将地雷挖出准备带走时,地雷总会自动爆炸。连连发生这种事故之后,日军就认为,在民兵的地雷里面一定存在着某种秘密,而直到日军投降时,他们始终不知道这个秘密究竟是什么。

在电影《地雷战》中,有一个裹着头巾化装成农妇的日军工兵队长渡边,骑着毛驴到赵家庄偷地雷,当被民兵发现的时候,渡边则带着民兵事前准备好的地雷慌忙逃走。那么,广泛流传的日本工兵偷地雷这件事,在历史上究竟是真实发生过的,还是电影的艺术处理呢?

当时,日军为了扫除地雷对他们的威胁,使用各种手段清除地雷,当地雷被发现后,排雷的工兵就会将地雷的引信切断,挖出地雷作为战利品搬回车上带回据点,当时每当汽车发动时,车上的地雷就会发生爆炸。事实上,日军当时是不允许工兵将地雷带回据点的。

海阳地雷战民兵英雄照片

这个日本人始终不知道的秘密究竟是什么呢?原来为了针对日本工兵的偷雷阴谋,聪明的民兵们想出了一个办法,就是把地雷变成土化学雷,那么,普通的地雷究竟是如何变成土化学雷的呢?

其实布置一个土化学雷有两分钟就够了。民兵用蜡纸做一个很小的纸船,然后将地雷引信拧开,把小纸船放进去,然后将准备好的硫酸滴几滴在蜡纸上,再把地雷的引信重新拧上。日本工兵将探出来的土化学雷切掉引信然后搬到汽车上,当汽车开动的时候,土化学雷就会震动,蜡纸里面的硫酸就会流出来,由于硫酸是导电的,流出来的硫酸就会把地雷的爆破电路接通随即爆炸,这就是当时日军为什么不允许工兵带回据点的原因。

技术升级主动出击

1945年夏天,敌人从青岛调来300多名日军,妄图配合行村据点里的敌人向我反扑。于化虎化装成敌兵,携带4颗共百斤重的地雷,趁天黑混进据点,隐蔽起来。等到敌人都睡下,他熟练而迅速地把地雷埋在操场上,然后翻过围墙,跃过壕沟,剪开铁丝网,返回村庄。第二天早晨,据点里的日军开始集合,4颗地雷接连爆炸,炸死33人,重伤4人,轻伤多人。在我主力部队、地方武装和民兵爆炸队的沉重打击下,行村据点的日伪军一连数月不敢出动。

日伪军为控制局势,把行村的4个围门堵死了3个,只留下1个南门,还专门设了“登记所”,检查进出的行人。这个登记所的所长,外号叫“大麻子”,是日军的忠实走狗,杀人不眨眼,民兵们决心要除掉这个狗汉奸。一天深夜,赵守福和几个民兵来到行村附近。他安排好负责掩护的3名同志后,自己带上4颗地雷摸到围墙下边,先在东南角碉堡下的门口和南门外的围门各埋下一颗,然后撬开登记所的木棂窗,跳进屋里,拴了一个开门雷,把一颗大地雷放在“大麻子”办公室桌旁的废纸筐里。

第二天一大早,敌人刚开围门,就吃了一个“铁西瓜”。“大麻子”惊魂未定,急忙赶到登记所,一推门地雷轰地炸响,他的脑袋顿时开了花。几个敌人进来收尸,又弄响了废纸筐里的大地雷,顷刻也成了死鬼。这一次,共有10多个敌人被炸死。敌人恨得咬牙切齿,到处张贴布告:“谁捉到赵守福赏金1万元,割下他的头者赏5000元。”赵守福和民兵们还经常到日伪据点外喊话,散发传单,张贴标语,搞得敌人坐卧不安。

麦收期间,连降了几场阴雨,民兵们怕埋在地里的地雷受潮失效,就挖出来晾晒。这时候敌人便趁机对赵疃进行了偷袭,抢走百姓的大批财物。吃一堑,长一智,民兵们决定将计就计。有一天大雨刚停,赵同伦便指挥爆炸组大摆地雷阵。他们在路面上布下三组“胶皮连环雷”,每组拴上3个大号地雷;在路两侧埋上“踩雷”“绊雷”“夹子雷”等100多个;还在村东头一户人家的大门里拴上地雷,菜园地里也埋下地雷;民兵们把整个村庄的大街小巷弄得蓬松,好像到处是新埋的雷迹,给敌人摆下了“迷魂阵”。

偷袭占了便宜的敌人又向赵疃扑来,他们走进村北头看到到处埋有“地雷”,便朝村东头走来,几个敌人想到一农户家抢东西,哪知一推门便“轰”的一声被炸飞。几个到菜园扒土豆的敌人,也被炸倒。日军被炸得抱头鼠窜,可刚走不远,只听“轰轰轰”几声巨响,路当中的连环雷又响了,炸得敌人倒下一大片,剩下的左躲右闪,又踏响了路两旁的地雷。敌人只得丢下尸体和伤员落荒而逃。

抗日战争后期,在海阳民兵地雷战的打击下,日军损失惨重,日军不得不把原来分散在各地的兵力全部集中于据点里面,筑起高墙,深挖壕沟,龟缩在据点里,强迫周围村庄的老百姓往里面送粮。为了把敌人引出据点加以歼灭,民兵骨干们就深入到东山、鹏化庄、南泊子等村发动群众掐断敌人的供给,并组织当地民兵建立武装,教会他们埋雷方法。

据点里的日军断了粮草,只好用汽车从青岛往海阳运粮。民兵则在敌人汽车经过的青威公路上埋设地雷,炸毁敌人的运粮车。敌人陆路运粮失败后,又改成海上运粮,当时从青岛驶来的运粮船会停泊在行村镇何家村以南的海面上,由于此地没有码头,船只无法靠岸,日军只能命令伪军下船扛粮,然后经陆路转运到行村等据点。

得知消息后,民兵们通过调查摸清了敌人下水扛粮的往返路线,便提前把水雷埋在敌人往返的路上,等敌人扛着粮食靠近岸边的时候,水下的连环雷一起爆炸,敌人大批倒毙在水中,民兵们则趁机把粮食抢走。

就这样,在我主力部队、地方武装和民兵的沉重打击下,日军处处挨炸。共毙伤敌人1025人,涌现出赵疃、文山后、小摊3个胶东特级模范爆炸村,并涌现出赵守福、于化虎、孙玉敏3名全国民兵英雄和13名胶东民兵英雄,99名胶东模范,11名胶东爆炸大王。

海阳民兵不仅在海阳境内大显身手,而且还奉上级武委会之命,多次组织远征爆炸队到周边县配合当地部队作战,为当地民兵和部队培训了若干爆炸能手,有力地支援了胶东其他地区的抗战。山东海阳的地雷战,为抗日战争写下了光辉的一页。