年号钱与币文艺术

中国铜钱自汉武帝时期以后就进入了五铁钱时代,五铢钱一直使用到隋朝灭亡。在这七百多年时间里,虽然五铁钱一直居主导地位,但也并非没有流行过别种钱币,前述各种大钱就都不是五铁钱,小钱中也有突破五铢钱的樊篱的,其中尤其引起后人注意的是最早的年号钱的出现。西晋王朝衰亡后,不少地区出现了割据政权,即是历史学家所谓的“十六国”。作为十六国之一的后赵,在开国君主石勒自称赵王的那一年(公元319年)铸行钱文为“丰货”的钱币,率先打破五铁钱的成式。随后,四川成蜀的李寿,在改国号为汉以后,于汉兴年间(338-343)铸行了钱文为“汉兴”的小钱(仅重1克多),这种钱虽铸行量很小,却是中国最早的年号钱。

南朝宋孝武帝孝建元年(454)也铸行了一种年号钱--孝建四铢钱。孝建四铢钱面文为“孝建”,背文为“四铢”,后来铸的没有背文,仅余下正面的“孝建”二字。孝建四铢钱开始行用不久就出现了减重现象,到后来实际成了二铢钱。与减重孝建四铢钱形式相近,今存有“永光”、“景和”两种年号钱。永光、景和都是刘宋前废帝的年号,而且是同一年(公元454年)的前后两个年号。所以,这两种钱是同一年铸行的,行用时间很短,数量极少。

北朝魏孝文帝太和十九年(495)、魏孝明帝永安二年(529)也分别铸行了“太和五铢”、“永安五铢”这两种年号钱。当然,将上述儿和年号钱同北宋以后的年号比较,就会感觉二者之间存在明显差异。汉兴、孝建等钱钱面只有两上字,即年号太和、永安等钱除了年号以外又有“五铢”二字。而#宋以后的年号钱前面却有四个字,除了表示年号的两个字个,另外两个字一般是“元宝”或“通宝”。此外钱币的形式也有明显差异。尽管如此,仅就以年号为钱文这一点讲,汉兴、孝建等钱仍是创始者,而方孔圆钱钱文由二字到四字的变化,也是出现在这一时期。

王莽新朝以后到隋朝,虽然在中国钱币史上是一个发展相对迟滞的时期,但在铸钱工艺方面却取得了一些明显的成绩。我国古代铜币中的精品,其中有相当一部分出自这一时期。王莽新朝的货币制度脱离实际、复古倒退,并不足取,但王莽新朝铸行的钱币的外观却是相当精美的,有些特别精美者简直就像是机制币,显示出当时的铸钱工艺水平是较高的。

南朝的陈朝钱币和北朝的周朝钱币都异常精美,钱文书法都采用一种近乎玉筋篆的字体,外缘匀窄而有内郭。北周“永通万国”钱篆法华美纯熟,被认为是东汉以来钱中之冠。应当指出,此时期的精美钱币,一般都是大钱,这也是必然的,因为只有价值大的钱币才有可能提高生产成本、精工细作,同时,官方为了防止私人盗铸,也不得不把大钱造得比一般钱币精美。这使人联想到后来我国钱币制造工艺的落后,除了政治上和经济上的原因之外,与西方各国较多地铸造金银币,而我国在中古以后却一直铸贱金属货币有重要联系。

隋朝结束了我国南北对峙的局面,在汉族居住区又一次实现了统一。隋朝前期,政治较为清明,社会较为安定,经济得到迅速恢复和发展。这为结束长期以来币制混乱的局面提供了条件。

早在东魏末年,当权的高澄就企图整顿币制,他拟定了三项措施:一是回收旧钱,铸造合格新钱。二是规定钱的标准重量,于“京邑二市、天下州镇郡县之市,各置二秤,悬于市门”,凡是不合重量标准的或掺杂铝锡的钱,一律不准人市交易。三是奖励检举行用劣币者(《魏书·食货志》)。但他不久去世,这些想法没能实施。隋文帝整顿币制,在不少方面借鉴了高澄的想法。他也是先下令铸行一种质量较好的钱,这种钱于开皇元年(581)开始铸行,钱文为“五铢”,“重如其文”。随后,开皇三年,下令颁给京师四面的各关卡每处标准新钱一百文作为“样钱”,凡携钱人关者,必须以所携钱与样钱比较,凡不合标准的钱一律没收,熔化为铜。

开皇四年,下令禁止使用前代旧钱。如果发现有人行用,扣发当地县令半年俸禄。这样,长期以来各代钱币混用的情况得到根本改变,即史书所谓“自是钱货始一”(《隋书·食货志》)。为了防止私人盗铸,官方又规定禁止私人采掘铅锡矿。此后,官方又努力扩大官府铸钱规模,并几次大规模查禁劣币。除京师四周各关卡外,又在外地各州的市场和商业区内悬挂样钱,并张榜公布有关条例。有时还突击性检查市场和店铺里的钱币,把不是官铸的钱币没收。于是私人盗铸现象及劣币在一段时间内被杜绝。这一情况从近年的考古发掘中也得到证实,在隋以前的墓葬中,随葬钱币一般都几个朝代的钱混杂在一起,而隋代墓葬中随葬的基本都是本朝铸行的钱币。另外,隋朝铸造的五铢钱,在我国南方、北方许多地方的考古发掘中都有发现,说明隋五铁钱流行是很广泛的。

这里应讲到钱币收藏家们喜欢的隋代白钱。在隋代官方铸行的五铢钱中,有一类颜色发白的钱,被称为白钱。这种钱大约含锡铅较多,但制作工艺却较高,显得精致规整,钱文书法也颇美。有人认为它们是杨广作晋王时主持铸造的。

隋朝整顿币制颇见成效,然而好景不长,在隋炀帝即位以后,政治转向黑暗,各种社会矛盾尖锐化。随后,统治集团内部分裂,农民起义爆发,整个国家又处于动荡之中,隋王朝在混乱中被推翻了。在短暂的纷争以后,唐王朝建立,中国历史出现了巨大的转折,中国钱币史也翻开了崭新的一页。隋朝整顿钱币的成果虽然没能保持,但这次整顿却为唐以后币制改革创立了先例,成为货币结束混乱走向正常化的良好开端。

钱币学的产生

如果说,春秋战国时期钱币本身飞速发展,而货币理论却相对滞后的话,那么,东汉至隋这一时期的情况恰恰相反,钱币本身发展相对迟滞,而关于钱币的理论却得到较快的发展。关于钱币的理论的发展,得益于此时期关于钱币的激烈争论。

此时期关于钱币的争论很多,最引人注目的有三个问题:关于废罢钱币和反废罢钱币的争论,关于国家可不可以放弃垄断钱币铸造权的问题,关以铸钱与富国的关系问题。早在西汉后期,贡禹就提出了废罢钱币的主张。他提出,每年国家用于铸钱的人力、物力太多,妨碍了农业生产。钱币的增多刺激了人们求利的心理,造成犯罪的增加。他主张撤销官方铸钱机构,禁止商业活动中使用钱币,国家税收和官兵俸禄也不再征收和支给钱币。他的意见被否定。

但三国时期这种主张又被提出,而且被魏文帝采纳。废罢钱币以后,出现诸多问题,于是反对废罢钱币的主张又开始抬头。其代表人物有曹魏的司马芝和东晋的孔琳之等。史籍中较详细地记载了孔琳之的意见。他分析了谷帛不适合作货币的特性和钱币的优点,证明行用钱币的必要性。他还论证了把社会上存在许多弊病归罪于钱币,是没有道理的。但到了南北朝时期,周朗和沈约却又重新提出了废罢钱币的主张。他们主要都是从重本抑末、重农抑商的角度来提出问题的。

南朝宋大明元年(457),一位“手不知书,眼不识字”的将军提出了一个关于钱币的新颖建议。这位将军即是沈庆之,他提出的建议是:现在市上钱币缺乏,应当让各郡县开设“钱署”,让想铸钱的人在署内自己铸造。官方规定钱币的样式及轻重等,监督铸钱者实行并将已铸成钱中不合标准的予以剔除,不让它们流行外。官方另向铸钱者征收十分之三的税。沈庆之这一议,将原先完全由官方经营铸钱改为官民共同经营,是对国家垄断铸钱的一种变通。

近代西方国家铸造金银币,据说也一度采用过这种办法。但是沈庆之的建议带有脱离当时中国实际的问题,遭到许多人的批评反对反对者中有一位名叫颜竣的官员分析得较为得当。他首先讲,眼下钱币缺少,主要原因还不是铸钱人少,而是铜少。沈庆之建议没有谈到如何开采铜矿,是没抓住要害。然后他讲,眼下都是用铜器铸钱,将来铜器用尽了,铜价就会升高。铸钱用高价铜作原料,又要缴十分之三的税,就可能赔本,这样就不会有人到钱署里铸钱,沈庆之的计划就会落空。他认为当务之急是阻止开采铜矿,禁止使用铜器,坚持铸行五铢钱。

东汉以后,特别是南北朝时期,官方常常用铸减轻钱的办法来谋利,这样往往引出很坏的后果。针对这种情况,南朝齐高帝时孔凯写了《铸钱均货议》,提出“不惜铜爱工”的主张。他说,目前货币制度上的弊病主要是“轻重屡变”,缺乏稳定性。

钱币过重和过轻都不好,但过轻效果更坏。这是因为铸行减重币固然可以使国家得到一时的好处,但却势必引起盗铸泛滥,搅乱正常的社会秩序,最终是得不偿失。所以,国家铸币,要坚持“不惜铜爱工”的原则,这样才能使国家长治久安。他的这些论述切中历代铸行减重钱(包括虚额大钱)者急功近利的要害,对后代影响很大。他的话成为后世反对铸行劣币者的重要理论依据。

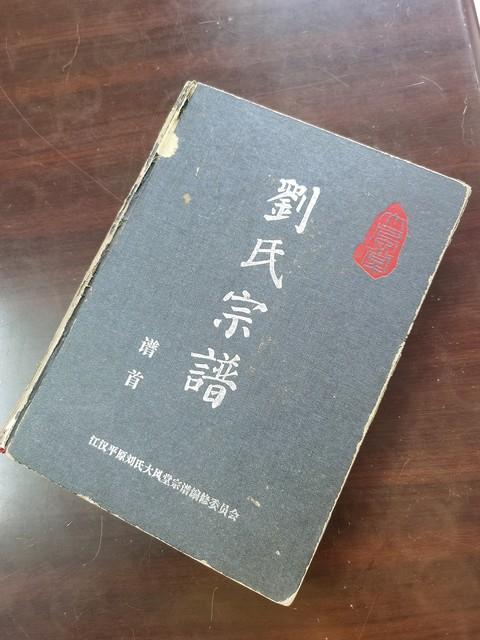

在这一历史时期,人们开始对钱币本身作系统的研究,出现了第一批钱币学方面的著作,见于记载者有(刘氏钱志》和《顾桓钱谱》。但是,这两部书现在都佚失了。写《刘氏钱志》的刘氏究竟是什么时候的人,名字叫什么,已不见记载。只知道他早于顾桓,因为顾桓在自己著作中引用了他的书中的内容。人们也正是因为顾桓引用他的书,才知道有他和他的著作存在。(隋书经籍志》记载了《顾桓钱谱》,说是包括钱谱、钱图各一卷。

但人们对此书更多的了解却是通过南宋人洪遵写的《泉志》。《顾桓钱谱》与《刘氏钱志》大约在南宋时都在流行,洪遵曾亲自读过,在《泉志》中都曾引用。其中对《顾桓钱谱》引用特别多,不下数十处,而且在序言中热情地称赞顾氏,说他作了开创性的工作。由于洪遵的介绍,我们知道了顾桓是南朝梁人,他的著作内容丰富,是中国古代钱币学的奠基之作。

年号钱、御书钱、对钱与其他

铜钱在秦朝统一币制以后,就被确定了圆形方孔的基本形状,中间虽在王莽时期被一度突破,但那只是一时的现象,铜钱的外观变化通常仅表现在两方面,一是大小,二是钱文。钱币上的文字,隋朝以前多是“五铢”、“四铢”、“三铢”,有称量货币的味道。唐代改为“通宝”,但整个唐代连同五代时期的一些钱币,钱文都是“开元通宝”,比较单一。宋代铜钱、铁钱在钱文中加入了年号,一般称为“年号钱”。其实年号钱不是宋朝的创造,早在南北朝时期就已经有了。但是像宋朝那样每更换一次年号就改变一次钱文,钱文随年号而变更的情况却是以前所未有过的。

北宋也不是一开始就铸行年号钱的。北宋最早铸行的是“宋元通宝”钱,这种钱文显然是仿效五代汉朝的“汉元通宝”、周朝的“周元通宝”。宋朝年号钱始于宋太宗时,宋太宗即位,改年号为“太平兴国”,铸行“太平通宝”钱,这还不是很规范的年号钱。后来改年号为淳化,宋太宗亲自用行、草、真三种书体写了“淳化元宝”的钱文,宋朝的年号钱便以此为开端。皇帝亲自书写钱文,似乎这也是历史上第一次,所以“淳化元宝”也是最早的“御书钱”。

“淳化”这个年号后面紧接的年号是“至道”,至道钱也有行、草、真三种书体,相传也是宋太宗亲笔,所以也是御书钱。此后不久,有一位大臣--也是一位颇有名气的文人--王禹偶被贬官,写诗发牢骚说:“谪官无俸空无烟,惟拥琴书终日眠。还有一般胜赵壹(赵壹为东汉人,曾写诗讲:“文籍虽满腹,不如一囊钱”),囊中犹有御书钱。”他讲的御书钱,大概就是淳化钱和至道钱。宋代的御书钱不止有宋太宗书写的,还有宋徽宗书写的“大观通宝”等钱。宋徽宗书写“大观通宝”等用的是“瘦金体”书法,挺拔秀丽,在钱文书法上堪称一绝。

宋真宗以后,年号钱相沿成例,大约是受了“开元通宝”和“宋元通宝”钱文都有两种读法(即又可读为“开通元宝”和“宋通元宝”)的影响,宋代的年号钱钱文往往有“通宝”和“元宝”两种。但有时遇到特殊的年号,如年号中带“元”字、“宝”字或年号为四个字,就出现特殊的钱文。如宋仁宗有“宝元”的年号,所铸钱的钱文就变为“皇宋元(通)宝”;宋徽宗时有“建中靖国”的年号,钱文就变为“圣宋元(通)宝”。南宋理宗时有“宝祐”年号,钱文就变为“大宋元(通)宝”。遇到年号中有“元”字,则此时期所铸钱的钱文就只有“通宝”而没有“元宝”。宋朝年年铸钱,所以绝大多数年号都可以找到相应钱文的钱,只有极少数例外。

所谓对钱,对称对子钱,原本是指两枚钱除书体不同外,钱文内容、钱体质地、钱的大小厚薄重量、穿孔、轮廓阔窄、文字大小位置等都彼此相同或十分接近。五代十国时的南唐铸行的“开元通宝”钱,形制基本相同的钱有篆书和隶书两种,成为最早的对钱。宋朝铸行的对钱很多,几乎每种年号钱中都能找到。有时,在各方面符合对钱要求的一些钱中,我们可以找到钱文为行、真、草或行、篆、草以及行、真、篆、草等三种或四种书体的钱,人们可以将它们中任意两个组成对铸。例如南唐铸行的“唐国通宝”钱中,就能找到形制基本相同而钱文分别为篆、楷、隶体的钱。

宋代铸行的这类钱就更多。在这一意义上,对钱也可以看作是其他方面相同而只有钱文书体不同的一组钱币。

宋代铜钱、铁钱的钱背也是多种多样的。光背、有郭背最为质朴,宋代较为流行。钱背纪地、纪监是唐武宗时就有的,宋代自宋仁宗至和(1054-1056)年以后时时铸行,铁钱尤其多见,如带“陕”、“坊”、“邛”“春”等字的。宋以前钱背偶尔可以见到带星、月、云等的,这些情况在宋代钱币中也可见到。颇有意思的是,唐代钱钱背上相传为“贵妃指痕”的月牙形痕迹,宋代钱的钱背上也屡屡可以见到。

关于北宋钱币,也有一个悬而未解的疑难问题。

铸行虚额大钱,在我国历史上是屡见不鲜的,宋朝也几次在财政困难的情况下铸行虚额大钱。宋朝铸行虚额大钱,第一次是在宋仁宗康定、庆历年间(10401048)。当时西夏人侵,宋朝调大批军队到西线,又扩军备战,军费开支骤增,朝廷就下令铸行虚额大钱和铁钱,这些史书上都有记载。但是,史书上并没有讲朝廷下令停铸小平钱,而现在却见不到“庆历元宝”或“庆历通宝”小平钱。庆历共八年,八年中只铸大钱、铁钱而不铸小铜钱,这在北宋是绝无仅有的,令人感到有些奇怪。“庆历”以下的年号是“皇祐”,皇祐共六年(实际五年有余)。

据南宋史学家李焘记,皇祐年中(1049-1054)是铸了“皇祐通宝”钱的,但现在却找不到这种钱,无论是大钱还是小钱都没有。近年有人讲找到了几枚,但是真是假争论得很厉害。皇祐年间没有铸铜钱吗?这也是颇令人不解的。有人看到“皇宋通宝”钱数量大、版别多,就推断庆历、皇祐年间铸小平钱时用的是宝元年间铸“皇宋”钱时的旧样,所以行的也是“皇宋通宝”钱。这种判断颇有道理,但没有文献记载证实,所以也只能说是一种推测,不能作为定论。

北宋铸钱可绕地球三周

北宋时期是我国历史上铜钱和铁钱铸行量最大的时期。唐朝以前每年的铜铁钱铸行量缺乏准确的记载,唐朝很重视铸钱,唐玄宗时全国有11个州铸钱,此后最多时铸钱的州多达20个以上。唐代铜钱的年铸造数最多可能曾达到过一百万贯,但时间很短,因为又有记载说唐玄宗天宝年间(当时是唐朝全盛时期)每年额定钱三十万贯(《通典·钱币》)。唐代中后期一般年份只铸行十几万贯。宋朝在宋真宗时期铜钱年铸行量已超过一百万贯,此后又不断增加,宋仁宗时期年铸行量达到三百万贯。在宋朝与西夏战争期间,钱币铸造受到不利影响,但战后很快恢复,铸造量比战前又有增加。此后至北宋末年,一直维持在每年铸行三百万贯以上的水平铸行量最高的是宋神宗时期,当时有17个州设铸钱监铸钱,每年铸行的铜钱达到五百万贯以上。

五百万贯是怎样的数字呢?我们可以作如下的说明:五百万贯铜钱要用原料铜约二千万斤,即约一万吨。西方各国年产铜一万吨还是几百年以后的事。如果我们把五百万贯铜钱一枚接一枚地排起来,以每枚铜钱直径一寸、每贯铜钱有七百七十文计,可连成128333公里的长线,换言之,这些钱连在一起可以绕地球周。当然,这五百万贯铜钱中可能有一少部分是折二钱,会使钱的实际数量减少,影响总长度,但绕地球两周半总是可以的。

为了说明北宋时期铸行铜钱之多,我们还可作如下的说明:铜钱是一种“耐用品”,即是说,在正常情况下,铜钱一旦造出,它就能使用好多年。所以,如果没人销毁,那么世上的铜钱会呈累积增加的趋势。我们现在假定北宋历年铸行的铜钱都没有被销毁,也没有外流到国外,那么到北宋末年总共应有多少铜钱呢?有人作过统计,大约应有三亿贯。据统计,北宋户口最多时约有一千万户,平均每户30贯铜钱。当时的“钱”可说是不算少了。这还未计人前代遗留的铜钱,前代铜钱在宋代也是能“花”(使用)的,而且确实保有相当数量。

北宋铸造铜钱多,在八九百年后的今天仍有某种体现。在近年出土的古代铜钱中,北宋钱占有很大的比重。在钱币商店或者卖旧货的小摊贩处,我们见得最多的方孔铜钱,也是北宋钱币。不但国内出土的古钱币中北宋钱所占比重大,国外出土的中国古钱币往往也是北宋钱居多。例如,日本人入田整三于1930年(日本昭和五年)对日本境内48个地方出土的古代铜钱作了统计,结果是:这块地方共出土铜钱 554714枚,其中中国铜钱 553802枚,内有唐代铜钱 47299 枚,五代钱 629枚,北宋钱456086枚,南宋钱8065枚,其他朝代的41753枚。北宋钱竟占全部出土钱币的82%和出土中全部中国钱币的84%。

金钱与银钱

这里要分一点笔墨给金银钱。本来,金钱、银钱一般不用于日常交换,不是狭义的钱币,但它们却和一般铜钱、铁钱有着大体相同的“孔方”模样,所以历来钱币学家都把它们视为自己的研究对象,况且它们有时也偶尔被当成“钱”花,而在宋代它们又相当流行,所以应当对它们的情况略作介绍。对果

近年曾出土有汉代金五铢钱,但史书没有关于它的记载。史书记载的金银钱,最早见于南北朝时期。有一个流传颇广的故事:梁朝有位名士叫吕僧珍,文人们都愿与他接近。一位名叫宋季雅的文人,花了高价在他家旁边买了所宅子,特地找他作邻居,即所谓“百万买宅,千万买邻”。等到吕僧珍生儿子,宋季雅去祝贺,礼单上写“钱一千”,门人赚少,不让他进门,他非要进去,门人挡不住,才放他进去。事后吕僧珍很奇怪,打开礼盒一看,原来是金钱一千。

又有一个故事:北魏有个叫王昕的人,很清高。他年轻时在汝南王手下做事,汝南王每逢高兴,就拿些钱散在地上,让身边的人去抢,但每次王听都不拾一文。后来汝南王又取来银钱散在地上让众人抢,王听仍旧一动不动,汝南王示意要他去拾,他才勉强拾了一枚。这两个故事便讲到了当时的金银钱。此外,《周书·李贤传》、《隋书·杨素传)(酉阳杂俎》等书也都记载了当时的金银钱。

唐代宫廷中每逢喜庆常常用撒金银钱来助兴。洪迈《泉志》记:“唐中宗景龙中(707-710)特铸此钱,用以撒帐。其银钱则散贮绢中,金钱则每十文即系以彩条。”(旧唐书·玄宗纪》载:先天二年(713),唐玄宗在承天门大会百官,“令左右于楼下撒金钱,计中书门下五品已上官及诸司三品已上官争拾之。”诗人张祜有《退宫人》诗写到此事:“开元皇帝掌中怜,流落人间十年。长说承天门上宴,百官楼下拾金钱。”另外,宫廷又有生子赐洗儿金银钱的习惯,所以杨贵妃演给安禄山“洗儿”的恶作剧时,唐玄宗就赐给金银钱。

宋代金银钱更加流行,这一方面是唐代宫廷的习惯宋朝基本继承,并加扩展(如在节日或庆典时在公开场合撤金银钱,让普通百姓争抢,或直接赏赐给普通百姓等);另外更重要的是这一风气也已影响到民间。这大约也与有关立法有关,《唐律》《宋刑统》都明确规定允许私人铸造金银钱,这给金银钱的广泛流行提供了条件。据《东京梦华录》、《梦梁录》记,京城民间结婚,“拜毕就床”,“妇女以金钱采果散掷,谓之撒帐”。生小孩过满月,“则外家以彩画钱、金银钱、杂里以及采段”送往其家”,“亲朋亦以金钱、银钗撒于盆中,谓之添盆”。

金银钱有时也起到像普通钱那样的作用。如苏轼在惠州,当地要修西新桥,资金不足,苏轼便把弟弟送他的金钱(苏辙夫人史氏进宫时得赐)几十枚捐献作为修桥费用。又如宋徽宗退位后,离开汴京时,曾用金钱向百姓买鱼。《宋人话本·志诚张主管》述,开线铺的张员外的小夫人私下看上了店里的张主管,在赏赐钱时便给了张主管十文金钱,而赏给李主管的却是十文银钱。这一情节反映当时民间使用金银钱已相当普遍。

另外,宋代佛教、道教都比较活跃,宫廷和寺观都曾铸造一些金银“供养钱”。如北宋末铸行的“神霄丹宝”钱。近年发现的“淳化金钱”也属这一类。

国斑蹿胆铜钱、纪年钱与嘉定钱文

前面在叙述北宋钱币时已经顺带介绍了一些南宋钱币的情况。但是南宋时期在钱币铸行上同北宋有明显的差异,有些情况有必要另外作些介绍。

南宋铜钱铸造在数量上比北宋可谓一落千丈,从年铸行三五百万贯直跌到每年只铸行十五万贯上下。但同其他朝代,例如唐代相比,这一数量也不算太少。铜钱铸行量减少的主要原因并不是由于版图缩小,也不是由于铜矿减少(当时主要铜矿区都在我国南方,即在南宋版图内),而是由于物价上涨。物价上涨以后,采矿铸钱都成了“赔本生意”,一下子便萎缩了。

官方出于政治上的考虑,同时也为了维持纸币和铜钱的兑换率,努力经营铸钱,于是胆铜铸钱得到发展。所谓“胆铜”,是指利用自然界的胆水与铁的化学反应生产原铜的办法,用这种方法生产成本低廉,在当时界上是很先进的。当时人有一种说法,称用胆铜铸出的钱质量不好,但今人观察南宋铜钱,却没有这种感觉,宋铸钱在形制上有些新变化。表现之一是纪念钱的出现。所谓纪年钱,就是自从南宋孝宗淳熙七年(1180)以后,钱背都铸出铸造年份。

如淳熙七年铸的钱背就铸“柒”字,淳熙九年铸的,就铸“九”字,嘉定十二年铸的,就铸“十二”等等。这对于我们今天研究当时钱币提供了很大的便利,因为我们可以毫不费力地区分不同时期铸行的钱,进而深入地作比较分析。以前例如汉代的五铢钱,要弄清它们的铸行年代就很困难,由于不仅汉代有五铢钱,汉以后仍有铸行五铢钱的情况,所以我们有时竟难以确定某一五铢钱是不是汉代

铸的。纪年钱就不存在这种问题。

南宋钱形制上的又一变化,是大额钱增加。北宋铸行的最大面额的钱是当十钱,而且主要是宋仁宗、宋徽宗两个时期行用,其他时间里主要用折二和小平钱,而小平钱数量又远远多于折二钱。南宋不但折二钱比例增大,而且又铸行了当二、当五、当十、当二十、当百几种大钱。其中当二十、当百两种钱史书没有记载,但存世数量较多,都是淳祐年间(1241-1252)铸造的,大约是南宋晚期财政困竭的产物。

南宋钱形制上的另一变化,表现在钱文上。南宋钱文自从绍兴年间(1131-1162)开始出现有用规范宋体字书写的,到淳熙七年(1180)以后,除大钱和铁钱外,几乎都用规范宋体字书写,这是前所未有的。另外,南宋钱相对北宋钱,在成色、大小、轻重、钱文等方面,都显示出高度的一致性,这也是很有特色的。这大约是由于北宋铸钱监较多,难以统一,南宋铜钱铸钱监很少便于统一的缘故。

宋朝钱钱文经常变动,主要是随年号改变而改变,但改变的通常是前两个字,后两个字通常是“元宝”或“通宝”,一般是很少变化的。但嘉定年间(12081224)却出现了反常情况。嘉定年间铸的钱(主要是四川铁钱)大钱(折二以上)钱文后两字变化很多,已见到的计有:元宝、之宝、永宝、金宝、安宝、正宝、崇宝、真宝、新宝、万宝、洪宝、珍宝、隆宝、泉宝、至宝、兴宝、封宝等。为什么嘉定年间钱文会有这种变化呢?史书没有记载,这又是一个难解的谜。

南宋时期,除四川地区继续行用铁钱外,又在长江以北邻近金朝的地区开辟了新的铁线区。宋孝宗乾道元年(1165)决定在淮南、京西行用铁钱,但推行遇到困难,几经反复。为了回收淮南地区的铜钱,宋廷竟先后下了十七次命令。大约到淳熙十年(1183)以后,才真正把淮南、京西变成铁钱区。此后,又命令湖北路在长江以北的汉阳、荆门军、复州、江陵行使铁钱。这样,凡是与金朝邻近的地区就都使用铁钱了,这显然是为防止铜钱流入金朝境内。

南宋时期,在铸造铁钱最兴盛时,共有十二个铁钱监,即利州绍兴临、邛州惠民监、舒州同安、舒州宿松、蕲州薪春、黄州齐安、光州定城、兴国军大冶、州广宁、临江军丰余、抚州裕国、汉阳军汉阳。每年铸行70至80万贯铁钱。所以南宋相对北宋,铜钱铸行量大减,而铁钱的铸行量却基本没有减少。

从飞钱到纸币

中国的纸币产生于北宋,但追溯源头,人们往往追到汉武帝时的皮币。一张价值不大的鹿皮被行政命令赋予很高的价值,在这一点上,纸币似乎与皮币有共同之处。但宋代纸币与唐代飞钱的关系更密切,而唐代的飞钱与汉武帝时的边籴制度关系更为直接。汉武帝时,进攻西南夷,军粮不足,就召募当地人“入粟县官,而受钱于都内”。这种在边疆纳粮、在京都取钱的作法,与唐代飞钱是比较接近的。警

唐代飞钱产生于唐宪宗时,当时地方官府、诸军要向京师输送一部分钱财;有些富人在京师有现钱来源面一部分家人住在外地缺少现钱使用;恰好一些商人在外地赚了钱,苦于难以运到京师。这样,就产生了同时使这两种需求都得到满足的办法:商人把现钱交给地方官府,或者驻军、富人在当地的家属等,取得凭证,拿凭证到京师领取同样数量的现钱,双方都避免了长途运输铜钱的麻烦。这个办法就是飞钱,又叫便换。飞钱出现不久,就遭到官方禁止。后来,官方感到飞钱可以利用,就由户部、盐铁、度支三处官署经营飞钱。

宋代的纸币交子就是飞钱演变成的。交子是在一个特殊的背景下产生的。四川在唐宋时期是我国经济比较发达的地区,唐朝有“扬一益二”之说,“扬”指扬州“益”是益州,相当今四川盆地地区,治所在成都。宋代成都盆地地区也是比较富庶的。但是北宋自从灭掉后蜀,就决定在四川强制推行铁钱。铁钱价低体重,重在每贯二十五斤,减轻后也重十三斤,一个人竭尽全力也拿不了几贯钱。这给贸易造成了极大的不便。早在五代,楚国马氏铸行大铁钱,就出现了“钱既重厚,市肆以券契指垛交易”的情况(《十国纪年·楚》)。

文献记载中讲的“券契”是否是纸币,认识不一,但铁钱太重不利于交易,人们必然要想办法加以克服,这一趋向却是与北宋时的四川相同的。北宋四川经济的发展要求货币随之改进,而官方却偏要在当地推行一种落后的钱币,交子就是在这样的矛盾碰撞中产生的。

关于交子产生的确切时间,很难判定。因为文献记载中只有官营交子的产生时间,即宋仁宗天圣元年(1023),而在这以前已经有由十六户百姓办的交子。关于十六户百姓办的交子,李攸《宋朝事实·财用》等记载相当详细:十六户的交子是用同一种纸印制的,“印文用屋木人物,铺户押字各自隐密题号,朱墨间错,以为私记”。钱数是临时填写的。

持交子可以到异地取现钱,用交子兑取现钱时,每贯扣取30文作为手续费。十六户每年要为官府提供清理粮仓和修水坝的人力和物资,作为官方允许经营交子的报偿。后来,十六户因挪用资金,造成交子信用危机,闹出事来,官府便勒令六户停办。停办后有此地方官要求改为官办,这才有交子的产生。这十六户是什么时候开始经营交子的,经营了多长时间,在他们以前是否还有别人经营过交子我们都无法知晓。至于这十六户发行的交子除了兑取现钱以外,是否还有市面上代钱行使,史籍中也没有记载。

所以,我们只能认为交子的功能与近代的汇票、支票接近,而不敢说它一定具备银行兑换券那样的用途。幸官交子的情况就不同了,它有强大的国家作后盾在官方宣布可以用它代替现钱完纳赋税以后,就赋子了它法定货币的地位,它就在民间广泛地被作为铁钱的替代物来使用了,官交子从而成为真正的纸币了。

最早的纸币

我国是世界上最早创行纸币的国家,其他国家使用纸币要比我国晚数百年,因此,有关我国早期纸币的文物是极其珍贵的。这些文物可以使我们了解最早的纸币是怎样的。

宋代纸币至今尚未发现有实物,但是有三组被认为是宋代印制纸币钞版的文物。

第一组(一件)被称为“北宋人物仓库图印钞铜版”,此钞板解放前流落国外,现仅有拓片。此钞版起初被认为是交子钞版,后来发现,钞版上有关于此钞在四川以外地区行使的说明性文字,显然不是交子,因为交子在四川地区始终是可以用的。于是人们便认为它是北宋后期在四川以外地区行使的钱引钞版。但此钞版文字草率,图案不够精美,与记载中钱引的样子相差较大,于是有人便认为它是印制北宋后期专门用来兑收当十钱的临时性纸币“小钞”的印版。

但是南宋人谢采伯《密斋笔记》中对小钞的样子有记述,讲小钞与南宋会子形式接近,票面分三段,上段为救令,中段为图案,下段为面额及长官签押。这些描述与上述钞版当然不符,因此有人认为此钞版不是宋代文物,是赝品。第工组(一件)被认为是宋代纸币文物的是“南宋行在会子库印钞铜版”,它是1936年由上海收藏家陈仁涛用五千银元购得的。许多文物鉴定家都认为它是宋代文物,珍贵异常,现收藏于中国历史博物馆。对于它也有人提出疑问,上文已述会子应为“三段式”,现在只有上段与记载相符,中段下段差异较大。

特别是钞板“大壹贯文省”为竖写,字较小,而谢采伯所记却是“横写”大字,且无“大”字(仅为“一贯文省”)。另外,与记载中的钱引相比,此钞版的图案、文字似还嫌粗糙;“行在会子库”几个字较大与通常习惯不合等。颇有意思的是,此钞版行世以后,还有人仿造,人民出版社1978年版《中国通史》第五册(第384附图)就误用了仿造品的拓本图片。仿造品把“救伪造会子犯人处斩”误为“防伪造会子犯人处领”,把“进义校尉(官名)”误为“进义校听”,说明仿造者对历史知识的缺乏。

第三组(共八件)是所谓关子钞版,它们是198年7月在安徽省东至县废品中转仓库中发现的。许多文物鉴定家和钱币学家都认为它是南宋晚期印制金银现钱关子的钞版。但也有人提出质疑,提出的疑问有:记载中八方印应能拼合成“贾”字状,现有八件难以拼合成此形状;记载中宋代纸币印版都是铜铸的,现有八件都是铅铁质的;记载讲关子上方宝盖幢幡状花纹以“今代麒麟阁何人第一功”为号,现印版中无此字号等等。另外,此印版在发现以前的流转情况也不清楚。

这里应顺带介绍文献中关于钱引、会子形制的一些记载。元代费著《楮币谱》记述了第70至79界钱引的一些情况。印钱引至少要用六颗印,分用三种颜色。第一颗印是救字印,第二是料例,第三是年限,第四是背印,内容是说明面额钱数,以上用黑色。第五是正面用蓝色。第六是团(圆)印,用红色。印的文字和图案复杂而有讲究。

以第70界钱引(一贯)为例,料例用“至富国财并”五字,敕字印花纹为金鸡捧敕图,年限印以“三耳卣龙文”为装饰花纹,背印图案反映的是“吴隐之酌贪泉赋诗”的历史故事,正面印的花纹为合欢万岁藤”,团印图案为“龙龟负图书”。这些记载说明钱引图案复杂且十分精致。关于会子,除上引谢采伯的记述外,《宋史·舆服志》讲到每界会子有印25钮,其中“三省户房国用司会子印”3钮,"提领会子库检查印”5钮,“会子库印造会子印”5钮,口口口合同印”12钮,其中口口口处有时是““会子库一贯文”,有时是“五百文”或“二百文”等。这说明每张会子上至少应有4方印记。又从朱熹控告唐仲友的奏状中分析,会子也是用几种颜色套印的。

据说三十年代在热河大明城(今辽宁宁城)金大定府遗址中曾发现一张面额一百贯的金代贞祐交钞,但后来下落不明。现在所能看到的也只有金代印纸币的钞版。其中有金北京路一百贯交钞、陕西东路十贯钞钞版(两种)、山东东路交钞版贞、宝券五贯合同版等等,此外近年又出土了兴定宝泉钞版、河北平泉交钞铜版等。它们与正史记载的情况也有差异,有的被怀疑为后人伪造,对此学术界曾作过讨论。无论如何,这些文物为我们了解金代钱币提供了重要线索,其中有些则是研究金代纸币的极其珍贵的实物资料。今人能较多地看到的是元代的纸币。

1907年俄国人科兹洛夫最先在内蒙黑城(今属额济纳旗)元代遗址发现了元代纸币。第二年,他又组队前来,掠走了包括纸币在内的大量元代文物,现在彼得堡艾尔米塔什博物馆收藏的中国元代纸币,主要就是科兹洛夫的“战利品”。此后人们又多次在此处发现元代纸币。到了1983年,内蒙文物考古所等单位组成考古队,对黑城进行了较彻底的清查,结果又发现元代纸币200多张,其中有正元通行宝钞(内有二贯、一贯、二百文、一百文四种面额的)和至正交钞(只有面额一贯的)二种,较完整的有17张。这些我国早期纸币实物可以使我们对古代纸币有一个感性认识。