摩托车文化的历史长河中,**咖啡骑士(Café Racer)**如同一杯烈性浓缩咖啡,以极简的机械美学与叛逆的精神内核,成为跨越半个世纪的经典符号。从二战后的英国街头竞速到如今的全球复古风潮,这段历史不仅是摩托车的进化史,更是一曲关于自由、速度与反叛的文化史诗。

时间:1950年代二战后的英国满目疮痍,经济复苏的阵痛与青年一代的迷茫交织。此时,美国摇滚乐传入英伦三岛,马龙·白兰度主演的《飞车党》(The Wild One)点燃了年轻人对速度的渴望。摩托车因价格低廉且易于改装,成为他们宣泄情绪的载体。

伦敦近郊的ACE Café——原本为卡车司机服务的咖啡馆,逐渐被青年骑士占领。他们以点唱机为计时器:投币播放一首摇滚乐(约3分钟),随后冲出咖啡馆飙车至指定地点折返,速度需达到**100英里/小时(约160公里/小时)**才能赶在音乐结束前返回,由此诞生了“Ton-Up Boy”(百英里俱乐部)的称号。

这一时期的典型车型是英国本土品牌的改装车:

Triumph Bonneville、Norton Dominator:搭载大排量发动机,但原厂性能难以满足需求;

Triton:民间混搭的“神作”,将Triumph发动机装入Norton车架,成为速度与操控的黄金组合。

改装特征:

极简主义:拆除挡泥板、后视镜等冗余部件,裸露引擎与链条;

竞技化改造:分离式低矮车把、驼峰赛车座椅、后置脚踏,降低风阻并提升操控;

视觉符号:细长油箱搭配两侧膝部凹槽,方便骑士俯身压弯。

二、文化污名与救赎:从“自杀赛车”到骑士精神时间:1960-1970年代咖啡骑士最初被主流社会视为“街头混混”,媒体嘲讽其为“Suicide Racer”(自杀赛车手)。1960年代,英国每年因飙车事故伤亡的年轻人超过1.4万。

转机出现在59 Club——一个由教会发起的摩托车俱乐部。神父Bill Shergold通过组织慈善骑行、孤儿院捐助等活动,将咖啡骑士的叛逆能量导向社会公益,“骑士行善”运动重塑了公众对这一群体的认知。

文化冲突:

Rockers vs Mods:咖啡骑士(Rockers)与偏爱踏板车、身着鱼尾风衣的Mods族群爆发多次冲突,这一对立在电影《四重人格》中被真实再现;

着装革命:斜拉链皮衣、工程师靴、白色真丝围巾的经典造型,源自《飞车党》的马龙·白兰度,成为反叛美学的标志。

时间:1980-2000年代随着日本摩托车工业崛起,本田CB系列、川崎Z1等车型凭借可靠性与高性能冲击市场。欧洲咖啡骑士文化逐渐分化:

复古改装派:坚守英伦传统,以手工定制延续极简美学;

性能革新派:融合现代技术,如川崎Z900RS Café等原厂复古车型。

风格争议:

Café Racer vs Scrambler:前者专注公路竞速,后者强调越野能力,区别在于悬挂高度、轮胎纹理与排气布局;

Brat风格:被视为“咖啡骑士的极简版”,采用平直座椅与粗犷金属质感,更贴近日式审美。

时间:2010年代至今21世纪的咖啡骑士文化迎来双重进化:

原厂复古车型爆发:

本田Neo Sports Café系列:CB650R等车型将经典圆灯与LED技术结合,保留四缸声浪精髓;

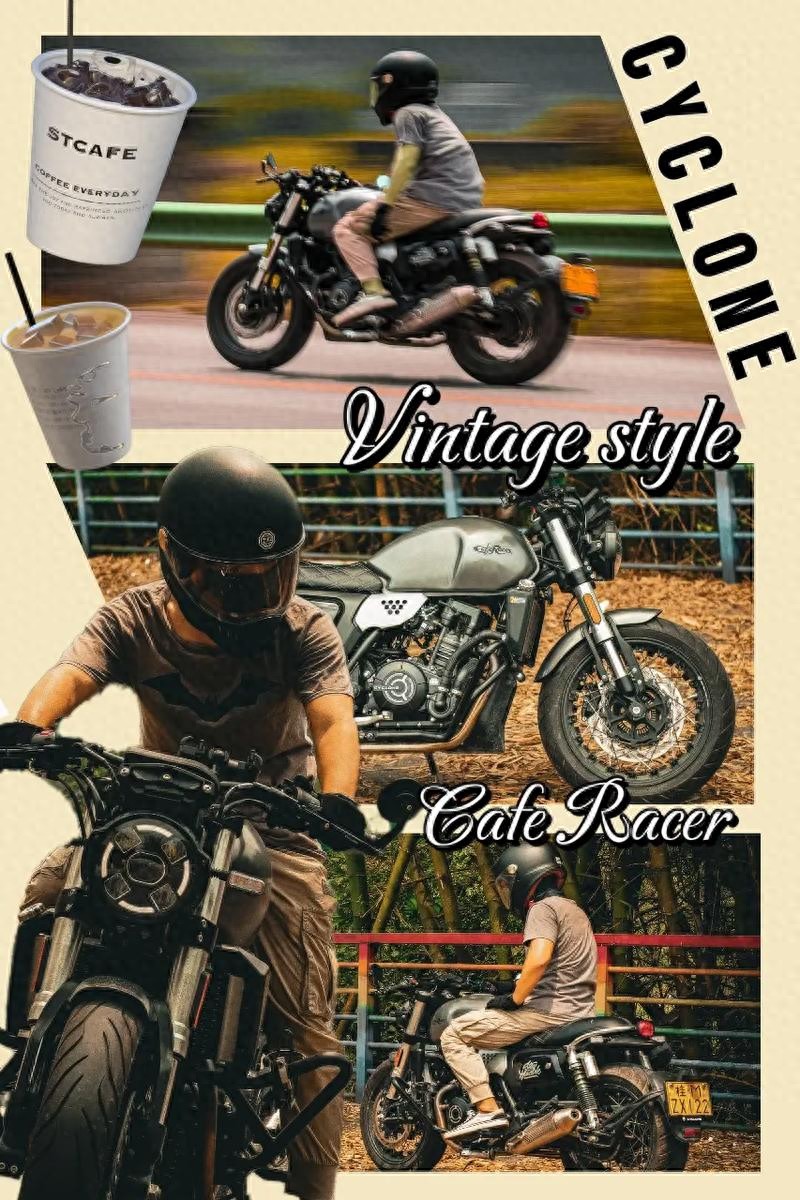

赛科龙RE3:复刻卵圆形油箱与平直坐垫,内置ABS与液晶仪表,实现“复古躯壳+现代心脏”。

文化符号跨界:

ACE Café全球巡礼:伦敦、东京、北京的复古骑行活动,吸引数千名骑士身着皮衣集结;

时尚领域渗透:Dior、Saint Laurent推出咖啡骑士灵感单品,将机械美学带入奢侈品领域。

数据印证:

2024年全球复古摩托车市场规模突破120亿美元,咖啡骑士风格占比超35%;

中国本土改装展会上,咖啡骑士主题展区观众互动率高达78%,成为Z世代新宠。

从战后街头到元宇宙时代,咖啡骑士的文化内核始终未变——用速度对抗平庸,以机械诠释自由。正如ACE Café墙上镌刻的格言:“Live to Ride, Ride to Live”(为骑行而生,因骑行而活),这场跨越时空的竞速,仍在每一个弯道上演。