写作不易,作者每天也是辛苦写稿,只是为了养家糊口,希望各位观众老爷可以多多理解,文中加入5秒广告解锁,观看5秒后便可以免费阅读全文啦,感谢各位观众老爷的理解与支持哦~~~

引言

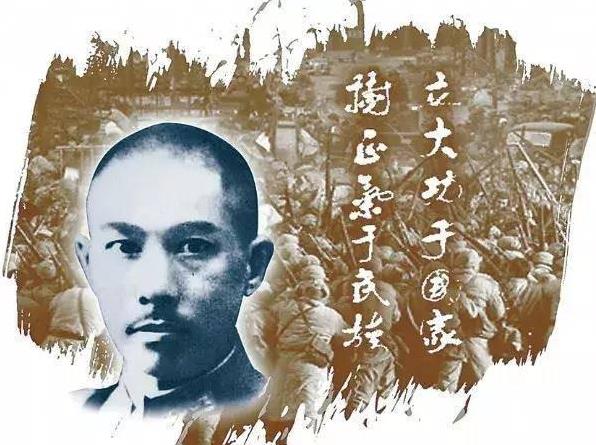

1937年12月的南京,烟火映天,宛如末世。当城墙外日军炮声隆时,清凉山的一个形体分外平静。他不是文质彬彬的秀才,而是指挥千军的军人,他的名字叫萧山令。

此时,他正捧着地图与部下分析敌情,却忽然传来急报:“日军进城了!”他抬头看向窗外火光,轻声说了一句:“杀身成仁,今日也是。”

于是,满城火海中,就在这里将军传奇用生命书写历史的最后一页。

从书香到沙场——一个秀才的崛起之路

1937年,南京的冬天格外寒冷。大雪未至,炮火却早已点燃。阵地上,一个人影在快速穿梭,步履稳健。他叫萧山令,湖南益阳人,保定军校的高材生,此刻是城内最高指挥之一。

士兵们拉着他,劝他撤退,他却笑着挥手:“众人都说将军难免阵前亡。要死,也该死得其所!”

敌军的炮火从远处袭来,爆炸的烟雾遮住了城墙的尽头。清凉山的阵地守不住了,士兵急着撤离,他却选择留下,掩护最后一批部队。谁能想到,这位文质彬彬的将军,最终成了南京保卫战中最悲壮的缩影。

萧山令出生在湖南益阳的一个书香之家,家族三代连中秀才,门前对联记录了那份荣耀。然而这位少年从小有一股不服输的倔劲。

他总觉得,光会读书不能救国,还不如骑马带兵去打仗。16岁那年,他考入湖南陆军小学。那时候的他,没什么惊天动地的壮语,只立下一个小目标:用自己的力量保卫国家。

在保定军校第三期,萧山令的表现平平,甚至有同学戏称他“书生气太重”。可是后来证明,书生也可以成为战场上的智将。

在北伐战争中,他凭借清晰的战略头脑和果敢的行动赢得了上司的赏识,一步步升迁。上司和下属对他的评价是,对下宽和又严厉,对上尊敬而不谄媚。

到1937年淞沪战役前夕,他已经是全国宪兵副司令,统管宪兵第2团、第5团、第10团,是宪兵系统的中流砥柱。

萧山令的谨慎与周密,在清凉山的部署中表现得淋漓尽致。日军轰炸机的声音刚刚远去,他已紧急召集手下。

地图铺在桌上,他用手指点着几处要害位置:“这里,必须多设几挺重机枪;桥梁,彻底炸毁;补给线,务必确保畅通。”

部署完毕后,他站在山顶,看着士兵们忙碌的背影。他轻声说道:“守住清凉山,就能拖住敌人一天。多一天,南京就多一分希望。”

城墙崩塌前的抗争——生死一线的清凉山

南京外围阵地告急时,清凉山、明故宫等区域遭遇最后的屏障。12月9日的光华门战役尤其惨烈,清凉山的宪兵团接到命令增援。

12月9日清晨,日军发动总攻,火力猛烈得让整座城都在颤抖。日军坦克开路,步兵紧随其后,向光华门发起猛烈冲击。

那一天,萧山令像钉子一样钉在前线。他不是在调度兵力,就是在和士兵并肩作战。一枚炮弹在他身边爆炸,震得他耳膜生疼,士兵劝他躲到后方,他摆摆手:“我是将军,我要在这!”

阵地上硝烟弥漫,每个人都知道局势不妙。清凉山、光华门、明故宫,这些南京的防线逐渐被压缩。萧山令再次下令,将防线集中在淮清河和逸仙桥一带。

虽然他知道,这样的退却可能只是延缓城破的时间,但他依然坚持,“拖一天算一天,拖一小时算一小时。”

一次,敌人的子弹划过了萧山令,差一点点就打中要害了。但即便如此,他也没有丝毫退缩,而是坚守在岗位上。

到了12月12日,战斗已经进入巷战阶段。日军的优势火力在狭窄的街巷中难以施展,萧山令率领士兵,巧妙利用地形伏击敌人。一个拐角处,萧山令亲自上阵指挥狙击。

一颗子弹击中敌军士兵,日军的脚步顿时一滞,萧山令趁机发号施令:“炸掉敌人的补给车!”火光冲天,敌军暂时被迫后撤。

日军的轰炸和坦克进攻让城墙增加了可危。在一次巷战中,萧山令带头使用改装改造,协助士兵狙击日军。

目击敌军坦克被火箭炮炸毁,他甚至轻轻笑了一声:“看来秀才也能使几分蛮力。”但战况仍不容乐观,城内已陷入崩溃。

国军决定撤退,此时萧山令主动站出来承担起了稳住后方的责任。于是,一下子从市长到战备司令,几乎所有的重要职务全都压在了他一个人身上。

碧血钟山——最后的告别

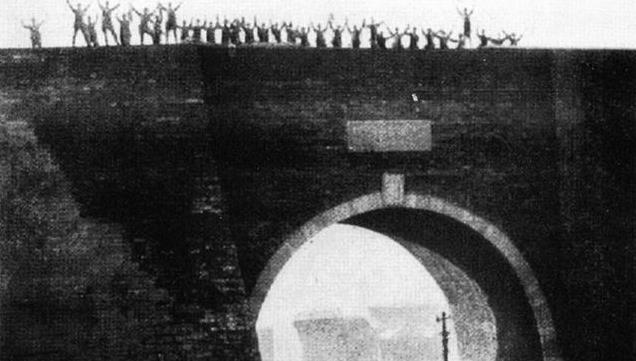

12月13日清晨,南京的天空灰蒙蒙的。城墙外,日军的步兵和骑兵已经开始追击溃散的中国军队和逃难的百姓。

南京陷陷已成定局。萧山令命令宪兵部队掩护民众言论,他自己却留在了最后的阵地。

下关码头,人山人海,士兵们争先恐后抢渡长江,乱成一团。萧山令在最后时刻留下了令人动容的命令:“军需物资可以丢弃,但枪弹绝不能留给敌人!”

他的手下问:“将军,您也撤吧!”萧山令摇头:“军人可以败,但不能逃。”在江边,他集合所有剩余的士兵,带头向追击的日军发起冲锋。

这是一场注定失败的战斗,可是他和手下拼尽最后一丝力气,用白刃搏斗换取百姓的逃生时间。萧山令的身影出现在江边。他已经负伤,鲜血染红了衣襟。

他抽出最后一颗子弹,沉声道:“今日杀身成仁!”随着枪声响起,江水在清晨的寒风中翻涌。他的身影逐渐沉入水中,却成为抗战史上最震撼的一笔。

“不做俘虏!”这是他最后的决定。他用仅存的子弹结束了自己的生命,生命的最后一刻半截身子还在滚滚的水中。

1984年,中华人民共和国民政部正式追认萧山令为革命烈士。他的名字被镌刻在烈士纪念碑上,成为后人缅怀的象征。有人评价他“义胆忠肝”,也有人说,他是乱世中的一盏明灯。

萧山令的一生短暂却辉煌。他用自己的血肉守护了南京城,也守护了中国军人的尊严。英雄虽逝,他的英勇却融入这片土地,成为永恒的记忆,刻在南京城每一寸的废墟上。

参考资料:

誓与南京共存亡的萧山令.时代邮刊.2023