那是一个普通的午后,在北京饭店的包间里,陶斯亮陪同自己的干爸王鹤寿会见一位从美国归来的华侨老太太。这位老太太虽已年过七旬,却依然打扮时髦,举止优雅。她热情地和王鹤寿叙着当年在莫斯科留学时的往事,谈笑间仿佛又回到了那个激情燃烧的革命年代。

然而,陶斯亮却从干爸平静的面容下,察觉到一丝不易觉察的疏离。这位看似普通的华侨老太太,究竟有着怎样不为人知的过往?她为何在相隔半个世纪后,执意要与这位老同学重逢?而王鹤寿为何坚持要带上自己的干女儿陪同会面?

一、莫斯科同窗:革命理想照耀下的青春

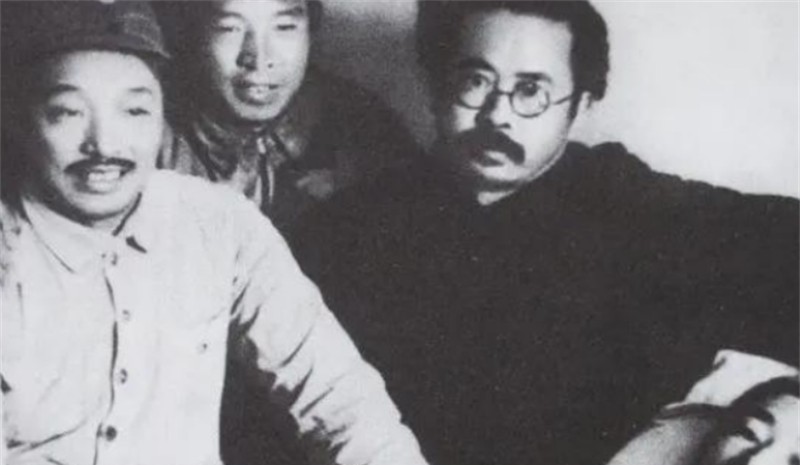

1924年的莫斯科,秋风萧瑟。莫斯科东方大学的校园里,一群年轻的中国留学生正在热烈讨论着祖国的革命形势。其中,一位身着灰色呢子大衣的年轻女子格外引人注目,她就是刚从山东来到这里求学的秦曼云。

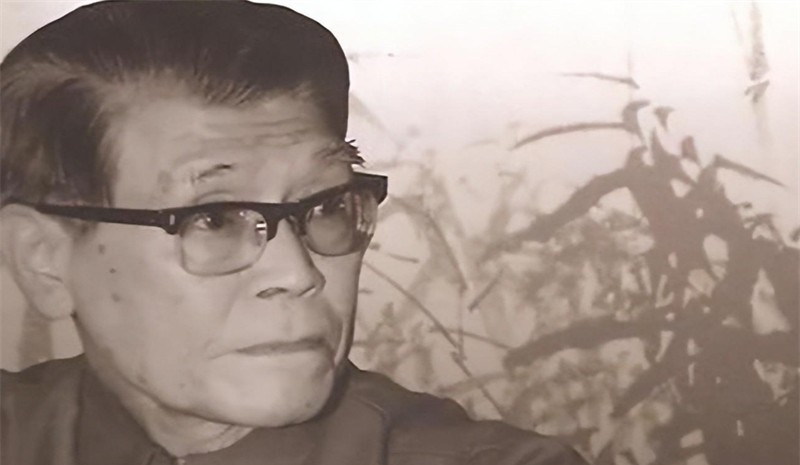

在她身旁,站着一位身材高大的青年,正是后来成为中共纪委副主任的王鹤寿。当时的王鹤寿,已经在莫斯科东方大学学习了一年,对这所专门培养中国革命干部的学府了如指掌。

"你们看,列宁格勒方向的晚霞真美。"秦曼云感叹道。她的目光透过教学楼的玻璃窗,望向远方。这个来自书香门第的大家闺秀,此时已经完全褪去了千金小姐的矜持,眼神里充满着对革命的憧憬。

在莫斯科东方大学,秦曼云和王鹤寿的宿舍分别位于东西两座楼。每天清晨,他们都会在食堂碰面,一起讨论马克思主义理论课的作业。那时的课程异常紧张,除了必修的政治理论课,还要学习俄语。两人常常互相帮助,切磋学习心得。

1925年春天,莫斯科下起了绵绵细雨。这天,秦曼云正在图书馆查阅资料,王鹤寿匆匆跑来告诉她一个重要消息:孙中山先生在北京逝世了。图书馆里的中国留学生们纷纷放下手中的书本,为这位伟人默哀。

就在这一年,秦曼云在东方大学的表现十分出色。她不仅掌握了扎实的马克思主义理论基础,还在实践课上展现出非凡的组织能力。学校领导特别赏识她,将她安排在重要的班级职务上。

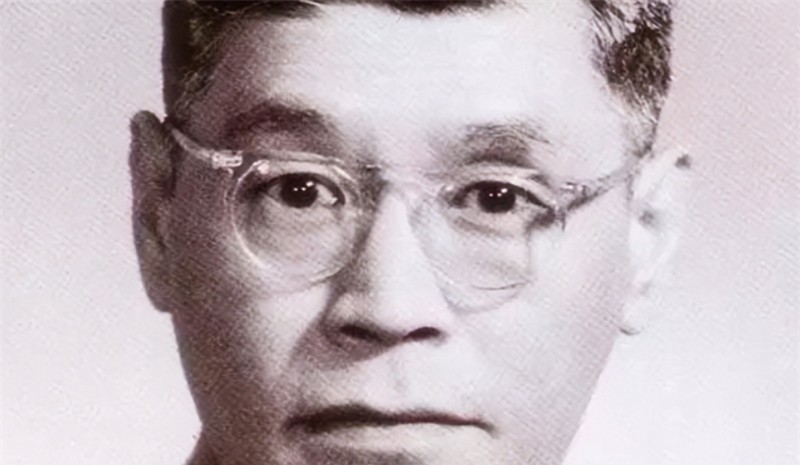

当时的莫斯科东方大学里,还有另一位令人瞩目的中国留学生——盛忠亮。这位精通多国语言的青年,经常在学校的各种理论研讨会上发表见解。秦曼云和他因为共同参加学习小组而相识,两人很快发展出超越同学情谊的感情。

1926年春节前夕,东方大学的礼堂里举办了一场联欢会。王鹤寿和秦曼云都参加了演出,他们用中俄文合唱了《国际歌》。台下掌声雷动,许多苏联同学也跟着一起唱了起来。那一刻,革命的火种在每个人心中熊熊燃烧。

临近毕业时,秦曼云接到了一项重要任务:担任上海共产国际代表联络处主任。这个消息传来时,王鹤寿正在准备回国的行装。他专门去找到秦曼云,叮嘱她在上海工作时要特别注意安全。

1927年初春,莫斯科飘起了今年的最后一场雪。王鹤寿和秦曼云在东方大学的大门前道别。谁也没想到,这一别竟是两人最后一次以同志身份相见。此后的命运,将把他们带向截然不同的方向。

二、命运转折:1934年的特殊夜晚

1934年6月26日的上海,闷热异常。傍晚时分,法租界内的一处中共办公处依然灯火通明。这里是上海地下党重要的联络点之一,平日里人来人往,却始终保持着严密的隐蔽性。

当晚的办公处格外忙碌,因为中共上海中央局书记李竹声刚从一次重要的接头会议回来。按照当时的工作惯例,重要会议后都要立即整理相关文件,以确保组织工作的顺畅进行。

就在李竹声推开办公处大门的一瞬间,早已埋伏在附近的国民党特务突然行动。他们像潮水一般涌入办公处,将在场的所有工作人员一网打尽。这次突袭来得如此突然,以至于办公处的同志们连销毁文件的时间都没有。

当晚被捕的不仅有李竹声,还包括当时担任上海共产国际代表联络处主任的秦曼云。特务们将他们带往位于上海老城区的一处秘密审讯地点。

秦曼云被单独关押在一间阴暗潮湿的囚室里。那时的国民党特务惯用"车轮战"的审讯方式,不断有人轮番进来对她进行审讯。从当晚直到第二天凌晨,审讯一直没有停止。

同一时间,其他被捕的同志也在经受着类似的审讯。但令人意外的是,秦曼云很快就选择了与特务合作。她不仅交代了自己的所有工作,更致命的是,她还提供了大量关于上海地下党组织的重要情报。

第二天早上,消息传到了中共上海地下党其他负责同志的耳中。这个突如其来的打击让整个上海地下党组织陷入了极度混乱。更让人震惊的是,秦曼云的叛变还只是一个开始。

随后的几天里,秦曼云开始主动配合特务工作。她利用自己的身份和信息,帮助特务继续搜捕其他地下党员。在她的配合下,上海地下党遭受了一次又一次的打击,大量重要同志相继被捕。

特别令人痛心的是,秦曼云还出面劝说其他被捕的同志叛变。她告诉他们,只要配合特务工作,不仅可以保全性命,还能获得优厚的待遇。一些意志不够坚定的同志,在她的劝说下也相继叛变。

这场从6月26日开始的破坏行动,持续了整整一个月。期间,上海地下党损失惨重,不仅大量党员被捕,重要的组织关系也遭到严重破坏。中共中央不得不紧急调整工作部署,将主要机关转移到了当时的苏区。

令人唏嘘的是,就在几年前,秦曼云还在莫斯科东方大学慷慨激昂地讨论革命理想。当年那个在"五卅运动"中英勇带领学生们反帝斗争的女子,如今却成了出卖同志的叛徒。这个夏夜,不仅改变了秦曼云的人生轨迹,也给中国革命事业造成了难以估量的损失。

在此后的几个月里,上海的地下党组织几乎陷入瘫痪。中共与苏联的重要联系被中断,大量重要的党内文件落入国民党特务手中。这些情报的外泄,让中共在上海的地下工作遭受了前所未有的打击。

三、叛变内幕:鲜为人知的历史细节

1934年7月的一个清晨,国民党特务机关的审讯室里,秦曼云正在面对她最重要的一次"工作"——劝说自己的丈夫盛忠亮投向国民党。盛忠亮作为上海中共中央局书记,掌握着大量重要情报,他的态度将直接影响到整个上海地下党的命运。

"你看看外面的太阳多好。"秦曼云对着铁窗后的盛忠亮说道。这句看似平常的话语背后,却是一个妻子正在劝说丈夫背叛自己曾经奋斗的事业。当时的盛忠亮已经被关押了整整一周,始终保持沉默。

在秦曼云的反复劝说下,这位精通多国语言的革命干部最终选择了低头。这不仅是一个丈夫对妻子的妥协,更是一次重大的政治转向。盛忠亮的叛变,给上海地下党组织造成了第二波严重打击。

随后的日子里,秦曼云的"贡献"远不止于此。在上海市高等法院,她经常以证人身份出庭,指证那些仍在坚持革命的同志。每当有共产党员被捕后拒绝认罪,特务机关就会请出秦曼云。她总是能准确地说出对方的地下党身份、职务和活动情况。

一次庭审中,一位被捕的地下党员当场质问秦曼云:"你还记得在莫斯科时的誓言吗?"秦曼云只是冷冷地说:"现在不同了。"这段对话后来在上海地下党内部广为流传,成为一个刻骨铭心的教训。

特务机关很快发现,秦曼云在策反工作中有着得天独厚的优势。她曾在莫斯科东方大学学习,与许多地下党员都有同窗之谊。这层关系让她的劝降工作往往能取得意想不到的效果。

1934年8月,特务机关专门为秦曼云安排了一间办公室。每当有新被捕的共产党员,她都会主动请缨去做思想工作。她会提到在莫斯科的往事,谈论理想与现实的差距,劝说对方放弃抵抗。

更令人震惊的是,秦曼云还协助特务机关建立了一套完整的档案系统。她将自己记忆中的地下党员信息一一整理,包括他们的化名、联络方式、活动区域等。这些信息成为特务机关打击地下党的重要依据。

有一份当时特务机关的内部报告这样评价秦曼云:"此女极具智慧,对我方工作贡献良多。"这份报告还特别提到,秦曼云不仅提供情报,还帮助分析这些情报背后的组织关系,让特务机关能够更有针对性地开展行动。

到了1934年年底,秦曼云和盛忠亮已经完全融入了特务机关的工作。他们住进了法租界一处高档公寓,过上了与以往完全不同的生活。而此时的上海地下党,正承受着前所未有的打击。

一份统计显示,仅在1934年下半年,上海地区就有超过200名共产党员被捕。这其中,有相当一部分是因为秦曼云提供的情报而落网。而更为致命的是,上海与苏联之间的秘密联络渠道,也因为秦曼云的叛变而被摧毁。

这些情报的价值,远远超出了表面的数字。它们就像一把锋利的手术刀,精准地切断了上海地下党的神经中枢。一些重要的地下印刷厂被端,秘密联络点被破,党的经费渠道被切断,使得整个组织陷入瘫痪。

四、跨越大洋:美国生活与归国契机

1949年,当解放军的枪声逼近上海时,秦曼云和盛忠亮夫妇悄然离开了这座生活了十几年的城市。他们先是辗转到了台湾,随后又漂洋过海,在美国落脚。

在美国的头几年,这对夫妇过着相对平静的生活。盛忠亮凭借着精通多国语言的优势,在一家外贸公司找到了工作。秦曼云则开了一家中餐馆,专门经营江浙菜系。餐馆的生意不错,常有华人光顾。

1965年,秦曼云的餐馆来了一位特殊的客人。这位客人自称是从上海来的,对秦曼云的身份似乎很了解。席间,他提到了1934年那个特殊的夜晚。秦曼云当即表示那都是往事,并很快找借口离开了餐厅。第二天,这家经营了十多年的餐馆突然关门,秦曼云夫妇也搬离了原来的住所。

他们搬到了美国的另一个城市,这次盛忠亮没有再找工作,而是开始写作。1970年,他出版了《莫斯科中山大学和中国革命》一书,回忆了自己在莫斯科留学时的经历。但这本书对1934年后的经历只字未提,仿佛那段历史从未存在过。

1978年,中国改革开放的消息传到美国。当年,第一批赴美的中国代表团到访纽约,盛忠亮专门去拜访了代表团。他向代表团表达了对祖国发展的关注,并询问了回国探亲的可能性。

1979年,中国政府出台了一系列优惠政策,鼓励海外华侨回国投资。这个消息让秦曼云夫妇看到了机会。他们开始积极与国内联系,表达回国观光的意愿。经过多方周旋,他们终于在1981年获准以华侨身份回国观光。

为了这次回国,秦曼云特意准备了一番。她带上了在美国积攒的部分资金,还精心准备了一些礼物。其中包括一些当时在国内很稀缺的化妆品和服装,这些都是她计划送给老同学的见面礼。

1981年春节前夕,秦曼云夫妇抵达北京。他们入住了北京饭店,这是当时接待海外华侨的高档酒店。秦曼云第一时间联系了在莫斯科时的老同学王鹤寿,希望能与他见面叙旧。

这次回国,秦曼云带来了一个重要提议:她愿意在国内投资开办企业。当时的政策规定,海外华侨在国内投资可以享受多项优惠,包括税收减免和土地使用等特殊待遇。

不过,令她意外的是,当年那些在莫斯科的老同学们,对她的回国反应冷淡。即便是同意见面的王鹤寿,也坚持要带上自己的干女儿陪同。这种疏离的态度,与她预想中的重逢场景大相径庭。

这次回国之行持续了一个月,秦曼云走访了北京、上海等多个城市。在上海期间,她还特意去看了看当年的一些地方。那些建筑依然耸立在那里,但一切都已经改变。新中国的发展速度远超她的想象,街道上车水马龙,高楼大厦鳞次栉比。

五、历史的审视:一次特殊的会面

1981年2月的北京飘着细雪,北京饭店的包间里却暖意融融。陶斯亮坐在干爸王鹤寿身旁,看着对面那位打扮时髦的老太太。秦曼云穿着一件样式新颖的红色呢子大衣,脸上的妆容精致,一派美国华侨的阔绰风范。

"王老,还记得当年在莫斯科的时候吗?"秦曼云举起酒杯,声音轻柔地说道。王鹤寿只是微微点头,碰了一下杯子,便放下了手中的酒。整个饭局中,他始终保持着不冷不热的态度。

这顿饭持续了将近两个小时,秦曼云一直在讲述她这些年在美国的经历。她提到自己开办的中餐馆,谈到美国的生活方式,还说起了想要回国投资的计划。但当话题一旦涉及到1934年的往事,王鹤寿就会巧妙地转移话题。

饭局结束时,秦曼云突然说起了自己被捕后的经历。她说那是形势所迫,当时的她别无选择。这番话让包间里的气氛一下子变得凝重。王鹤寿放下筷子,平静地说:"老同学,有些事情还是不要再提了。"

就在同一年,王鹤寿也曾对其他同志谈起过自己的狱中经历。他整整六次被国民党逮捕,每次都遭受严刑拷打。即便是在最后一次被捕,被关押长达13年之久,他依然坚持斗争,从未向敌人屈服。这两种截然不同的选择,在历史的天平上留下了鲜明的对比。

秦曼云似乎也意识到了这种尴尬,转而开始询问一些老同学的近况。当她提到要去拜访其他在莫斯科时的同窗时,王鹤寿只是简单地说:"他们都很忙。"

陶斯亮注意到,整个谈话过程中,王鹤寿的目光很少与秦曼云直接对视。这位中共纪委副主任,在处理党内事务时向来以刚直著称,但面对这位叛变的老同学时,却选择了最温和的方式。

临别时,秦曼云从包里拿出一盒进口化妆品,说是送给陶斯亮的见面礼。王鹤寿立即说道:"不用了,我们不收礼。"秦曼云尴尬地收回了礼物,脸上的笑容也僵住了。

这次会面过后,秦曼云又在北京停留了几天。她多次表示希望能再次与王鹤寿见面,但都被婉言谢绝。最终,她带着失望离开了北京,继续她在全国的观光之旅。

1986年,秦曼云最后一次回到中国。这一次,她去参观了自己第一任丈夫关向应的故居。那个在被捕后坚贞不屈、后来成为革命领袖的丈夫,与她的人生轨迹形成了多么鲜明的对比。

这次特殊的会面,成为了陶斯亮最深刻的记忆之一。多年后,她在回忆文章中写道:当年在北京饭店的那个下午,不仅是两位老同学的重逢,更是历史对不同选择的一次无声审视。