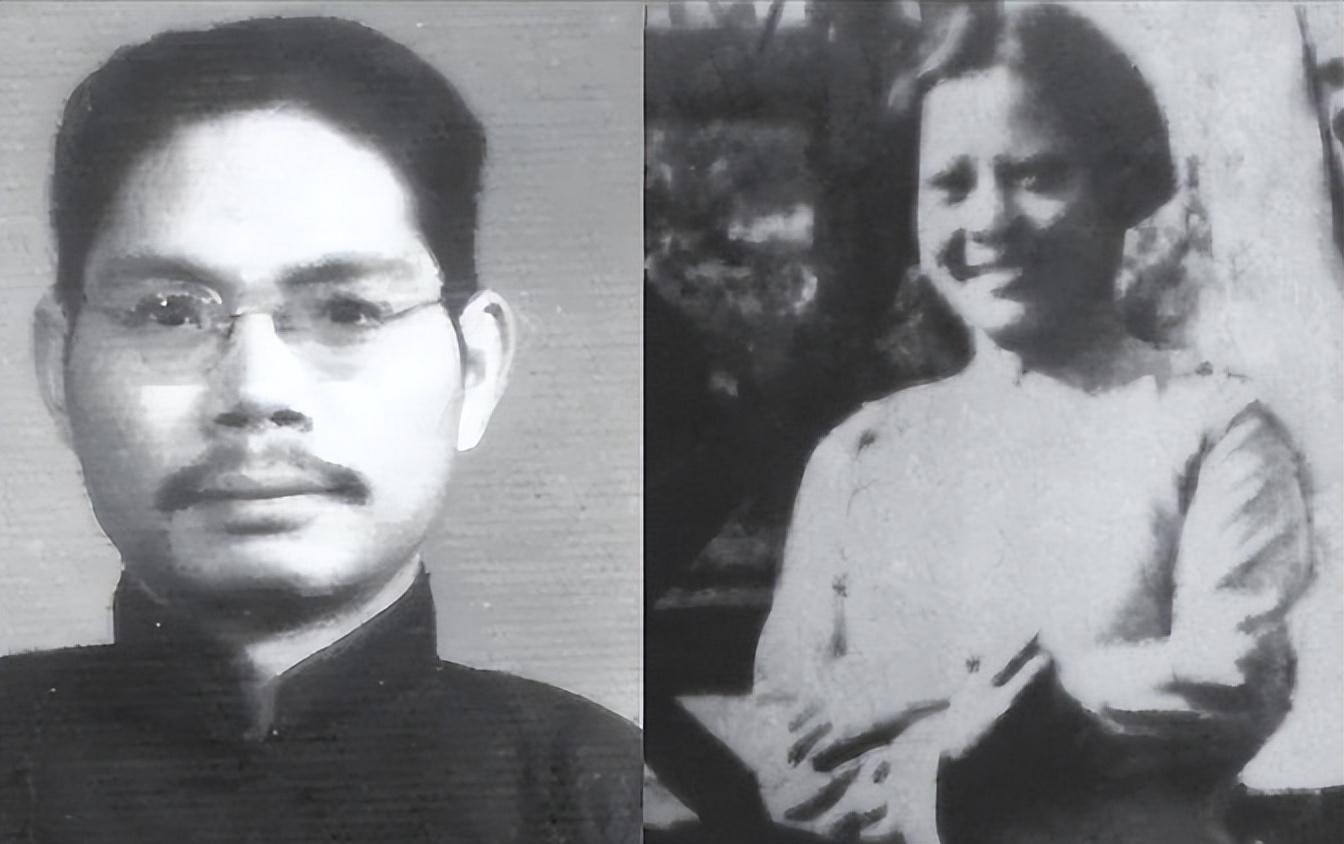

她26岁抱着1岁女儿走上刑场,22年后,女儿成为中国“航天人”

初心永驻 铸就传奇

1941年,湖北恩施方家坝战时训导团集中营,26岁的共产党员刘惠馨怀抱着年仅1岁的女儿,在押送人员的威逼下走向刑场。这位年轻的母亲没有流下一滴眼泪,而是将孩子轻轻放在路边的草丛中,毅然走向死亡。谁能想到,这个被"遗弃"的女婴,后被一户好心人收养,取名吴翠兰。22年后,她不仅找到了自己的亲生父亲马识途,更成为了一名航天工作者,在中国航天事业发展的道路上贡献着自己的力量。这对母女,虽然命运让她们分离,却都用不同的方式在为祖国奉献着自己的一生。

在二十世纪三十年代,能够进入大学深造的女性寥寥无几。刘惠馨就是这样一个特别的存在,她不仅考入了理工科,更在班级中名列前茅。

那个年代的大学校园里,理工科女学生是凤毛麟角的存在。刘惠馨却以过人的天赋和勤奋,在机械工程专业中展露头角,让许多男同学都自愧不如。

在求学期间,刘惠馨不仅专注于专业知识的学习,还密切关注着国家的时事动态。那时的中国,正处于内忧外患之中,刘惠馨的心中逐渐萌发出强烈的爱国意识。

1937年,七七事变爆发,这场战争彻底改变了刘惠馨的人生轨迹。原本应该在实验室里做研究的她,毅然放下课本,投身抗日救亡运动。

在抗日队伍中,刘惠馨发挥着自己的特长。她用笔杆子作为武器,日以继夜地编写抗日宣传标语。有时候实在找不到墨水,她就用自己的鲜血写下一条又一条振奋人心的口号。

1938年的一天,刘惠馨正式加入了中国共产党。在她入党的同一天,她的同窗好友马识途也成为了一名共产党员。两个志同道合的年轻人,携手走上了革命的道路。

婚后不久,组织上安排他们两地分居。即便是怀着身孕,刘惠馨依然奔波在湖北地区的各条地下工作线上。她深知自己肩负的使命有多么重要,即使挺着大肚子,也要坚持传递着关键的情报信息。

在1940年的一个寒冷的冬日,刘惠馨在执行任务途中生下了女儿。休息不到几天,她又重新投入到紧张的地下工作中。革命事业不等人,她将襁褓中的婴儿交给同志照看,继续奔走在各个联络点之间。

就在这样紧张的革命工作中,一个叛徒的出现打破了刘惠馨的工作节奏。在一次传递情报的过程中,她不幸落入了国民党特务的手中。从这一刻起,她的革命生涯进入了最为艰难的时期。

(文章结束)

浴血不屈 铁骨铮铮

在方家坝战时训导团集中营的审讯室里,国民党特务们轮番上阵,对刘惠馨展开审讯。他们认定这个看起来柔弱的女子,一定会在严刑拷打下很快崩溃。

特务们开出了丰厚的条件,承诺只要她交代出共产党的地下组织信息,就能获得优渥的生活。他们甚至找来已经投降的叛徒来劝说她,却只换来刘惠馨的一口唾沫。

在监狱里,刘惠馨和同被关押的共产党员何功伟常常高唱《满江红》。即便在最黑暗的牢房中,这首慷慨激昂的词作依然回荡在监狱的每个角落,鼓舞着被囚禁的同志们。

随着审讯的升级,烧红的烙铁开始在刘惠馨的身上留下伤痕。特务们用烙铁在她的胸口、大腿和手臂上烫下一个又一个的烙印,妄图用剧痛击垮她的意志。

长鞭抽打在身上的声音不断响起,每当刘惠馨昏死过去,他们就泼上一盆盐水。鲜血从伤口中不断渗出,在地上汇成一道道暗红色的痕迹。

每次刑讯结束后,刘惠馨都会被扔回阴暗潮湿的牢房。她用染满鲜血的双手,艰难地爬到襁褓中的女儿身边,给饥饿的孩子喂奶。

在狱中,何功伟创作的《狱中歌声》成为了囚犯们的精神支柱。但刘惠馨更喜欢吟诵《满江红》中那句"待从头,收拾旧山河,朝天阙",这句词在她口中反复吟唱。

特务们的严刑拷打持续了数月,却始终无法从刘惠馨口中撬出任何有价值的情报。国民党当局对这个顽固的共产党员感到无计可施,最终决定秘密处决她。

在押赴刑场的路上,刘惠馨抱着年仅一岁的女儿,迎着朝阳一步步向前走。押送的士兵不断用孩子的未来来威胁她,试图在最后时刻动摇她的意志。

面对威胁,刘惠馨没有任何回应。她只是轻轻吻了吻女儿的额头,随后将孩子放在路边的草丛中。没有回头,没有迟疑,她继续迈着坚定的步伐走向刑场。

枪声响起的那一刻,刘惠馨倒在了五道涧的土地上。她的眼睛始终睁着,仿佛要将这片她用生命守护的土地永远印在脑海中。

就这样,年仅26岁的刘惠馨,和同志何功伟一起,用生命谱写了一曲革命的壮歌。他们的英魂,永远守护在这片热土上,见证着后人如何将这盛世江山守护。

(文章结束)

薪火相传 继往开来

在五道涧附近的一户殷实人家,偶然目睹了刘惠馨英勇就义的全过程。这户人家的男主人被革命者的壮举深深打动,立即将草丛中的女婴抱回了家。

为了给这个革命英雄的后代一个安全的成长环境,这家人做出了一个重大决定。他们带着襁褓中的婴儿,从湖北恩施搬到了武汉,隐姓埋名开始了新的生活。

在武汉,养父母给女婴取名吴翠兰。这对膝下无子的夫妻将全部的爱都倾注在这个意外得来的女儿身上,视如掌上明珠。

在吴翠兰的成长过程中,养父母不仅教她读书识字,更注重培养她的品德修养。他们将"仁义礼智信"的传统美德融入日常教育中,让吴翠兰从小就树立了正确的价值观。

随着吴翠兰渐渐长大,养父母开始向她讲述自己的身世。他们没有隐瞒她的身份,而是将刘惠馨慷慨就义的事迹完整地告诉了她。

在学习上,吴翠兰展现出与生俱来的聪明才智。她在理科方面表现出惊人的天赋,这与她的生母刘惠馨如出一辙。

命运的巧合让吴翠兰选择了与母亲相同的专业道路。她凭借优异的成绩考入了北京工业大学,主修机械工程专业。

在北京工业大学,吴翠兰结识了一位特殊的同窗好友。这位好友正是当年与刘惠馨一同就义的何功伟的遗孤,两个革命烈士的后代在求学路上相遇。

两个年轻人成为了形影不离的好友,她们都继承了父母的革命精神。在和平年代,她们以另一种方式延续着父母的理想,用知识报效祖国。

大学期间,吴翠兰的学习成绩一直名列前茅。她对机械工程表现出浓厚的兴趣,专业课的成绩总是能获得老师的称赞。

在实验室里,吴翠兰经常一待就是大半天。她认真钻研每一个实验项目,用实际行动证明了自己对这个专业的热爱。

这段求学时光,为吴翠兰日后成为一名航天工作者奠定了坚实的基础。她用自己的方式,走出了一条与母亲同样光辉却截然不同的人生道路。

(文章结束)

血脉相承 再续华章

马识途在与刘惠馨分别后,曾经多次打听妻子和女儿的下落。二十多年来,他始终没有放弃寻找,即便重组了家庭,依然惦记着那个未曾谋面的女儿。

功夫不负有心人,马识途终于得到了女儿的消息。他连夜乘车赶往北京,在校园里第一眼就认出了吴翠兰,那张脸庞与刘惠馨年轻时如出一辙。

这对父女的相认没有太多的悲伤和遗憾。马识途尊重女儿的选择,他理解吴翠兰不愿离开养父母的决定,只希望能偶尔见见面,了解她的近况。

毕业后,吴翠兰凭借优异的学术表现,被工程病研究所录用。在这里,她正式踏上了中国航天事业的发展道路。

在航天工作岗位上,吴翠兰遇到了她的人生伴侣安毅民。作为西昌卫星发射中心发射塔的核心设计师,安毅民与吴翠兰有着共同的航天梦想。

两个为航天事业奋斗的年轻人组建了家庭,他们的婚姻建立在对事业的共同追求之上。在工作中他们互相支持,共同为中国航天事业贡献力量。

每年春暖花开的季节,吴翠兰都会和丈夫一起回到湖北恩施。他们来到山腰上的何功伟、刘惠馨烈士陵园,向这些革命先烈致以最崇高的敬意。

陵园的位置选在了一个特别的地方,从这里可以俯瞰整个恩施大地。几十年过去了,这片曾经战火纷飞的土地已经发生了翻天覆地的变化。

在陵园的山脚下,一所以何功伟名字命名的小学正在孕育着新一代的希望。孩子们朝气蓬勃的身影,像春天的种子一样在这片土地上生根发芽。

陵园的墓碑上,"何功伟刘惠馨烈士陵园"几个大字出自马识途之手。旁边还刻着一首《清江壮歌》,诉说着革命先烈的英勇事迹。

几十年过去了,当年的革命圣地已经树木葱郁,生机盎然。微风拂过,树叶沙沙作响,仿佛在诉说着那段激情燃烧的岁月。

这里,永远铭记着刘惠馨、何功伟等革命先烈的丰功伟绩。他们用鲜血和生命铺就的道路,已经让后人走出了一条康庄大道。

也许是心灵的作用,女儿能接父母親的班,能找到親生父亲,感动!!!