近来,多起交通事故尤其是多个典型案例集中爆发让新能源汽车的安全问题再度受到广泛关注,让一部分消费者再次陷入对电车“起火”的恐惧中。

3月18日,广东惠州一小区地下停车场内,一辆二手新能源车电池热失控引发火灾,烧毁3台汽车及多辆电动车。

3月23日,四川成都一辆蔚来ES6撞击护栏后起火,5人受伤;

3月29日,安徽德上高速一辆小米SU7在NOA辅助驾驶状态下碰撞护栏后爆燃,车内3人遇难;4月5日,广东湛江一辆小米SU7与电动车碰撞后起火,致2人死亡。

据统计计算,新能源汽车的火灾发生率从2021年的万分之1.85降低到了2023年的万分之0.96,2024年没有公开的官方披露但据推测已低于万分之5.与此同时,燃油车的起火率则在万分之1.5左右。整体来看,当前新能源汽车的起火率甚至低于燃油车。

但是区别在于电动汽车出了事故时的处理方式,不像油车那么有经验只能任其燃烧;以及事故后果的严重性让人不寒而栗。

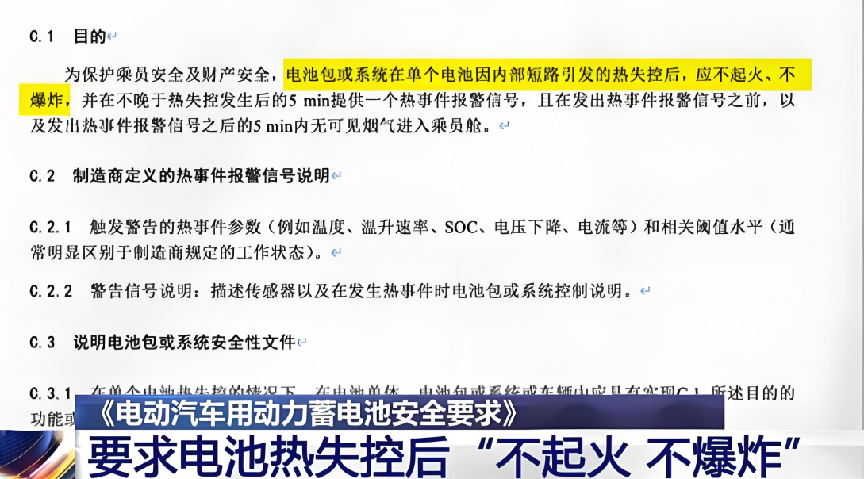

不过好消息是现在终于等来了国家“出手”整治,工信部最新发布的GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,被业内称为史上最强电池安全令,将于2026年7月1日起正式实施。

它首次将“不起火、不爆炸”从企业技术储备升级为强制性标准,彻底终结了行业对电池热失控的侥幸心理,只要起火就不合格。

过去,动力电池安全标准要求热失控后提供5分钟逃生时间,但新规直接将观察期延长至2小时,且所有监测点温度不得超60℃。这意味着,即便电池内部发生故障,车企也必须确保至少2小时内无明火、无爆炸,并将烟气完全隔绝于乘员舱外。

这种从被动逃生到主动阻断的转变,倒逼企业重新审视电池防护体系。例如底部需加装高强度防撞梁,热失控材料需耐高温、阻燃,甚至引入智能热管理算法实时监控风险。

更严苛的测试方法同步出台:除了传统针刺和外部加热,新增“内部加热片触发热失控”模拟真实短路场景;底部撞击测试要求用直径30mm钢球以150J能量冲击电池包最薄弱部位,且乘用车全系纳入监管。

对于热衷超快充的车企,新规要求电池在经历300次快充循环后仍需通过外部短路测试,防止高频充放电引发性能衰减。

行业迎来大洗牌,固态电池成终极答案?新规带来的不仅是技术挑战,更是一场残酷的生存竞赛。行业测算显示,满足新标准的电池系统成本将增加15%-20%,二线电池企业因技术储备不足,预计30%产能将退出市场。

头部企业如宁德时代和比亚迪已提前布局:前者通过电芯、模组、系统三级防护实现“多层级热失控阻断;后者凭借刀片电池的“蜂窝阵列”结构强化抗冲击能力。

而固态电池因天然规避液态电解液,被视为新规下的“终极解决方案”。丰田计划2027年量产硫化物固态电池,其针刺实验中展现的稳定性令行业瞩目。

保费下降,但绝对安全仍是伪命题?对普通用户而言,新规最直接的利好是保费下降——符合标准的车型保费有望下浮15%-20%,且电池终身质保条款可能剔除“热失控”免责项。

但残酷的物理法则依然存在:只要使用液态锂电池,正极材料和电解液的可燃性便如定时炸弹。据宁德时代实验显示,电芯在50公里时速撞击下,电解液泄漏引发短路的概率高达73%,从冒烟到爆燃仅需11.7秒。

车企的技术竞赛也暗藏玄机。吉利银河E8的“十宫格”电池舱可抗20吨压力,但结构增重15%反而降低操控性;某新势力潜艇级密封技术虽防水,却因散热不足加剧热失控风险。

更讽刺的是,消费者往往被穿刺不起”的发布会魔术迷惑,直到事故发生时才意识到,实验室与真实场景的差距如同天堑。

新规的出台不仅重塑国内产业链,更可能成为全球新能源汽车的安全标杆。中国动力电池产量占全球60%以上,新标准要求的零容忍模式,正倒逼欧美日韩重新审视自身标准。

例如欧盟现行的UNECER100法规仅要求热失控后5分钟逃生时间,且未涵盖底部撞击测试。

然而,标准升级的背后是巨大的检测认证市场。仅底部撞击测试单次成本就超200万元,预计2026-2027年检测市场规模将突破500亿元。这场安全革命,既是对技术的考验,也是对商业生态的挑战。

安全没有终点,唯有敬畏前行,史上最强电池安全令的诞生,标志着行业从野蛮生长转向理性进化。但安全从来不是一纸公文所能保障——它需要车企摒弃参数内卷,回归技术本质;

更需要消费者清醒认知,生命是自己的。在现有技术框架下,绝对安全的电动车仍是奢望。毕竟,在驯服锂电池这条路上,人类才刚刚点燃火把。

图片来自网络 如有侵权 请联系删除

都说行车安全,连车子本身都不安全,怎么能行车安全呢。