郭梓材倾囊资助毛主席,1950年生活困难求助,主席:北京人浮于事

1950年夏末,一封来自湖南的信件静静地躺在中南海丰泽园毛主席的案头。这是他童年好友郭梓材寄来的求助信。看完信后,毛主席深深吸了一口烟,写下了婉转而坚决的回信:"北京人浮于事,吾兄工作问题,还以就当地熟悉吾兄情况的友人筹谋解决,较为适宜。"这句看似平常的回复背后,究竟隐藏着怎样的故事?他们之间又有着什么样的深厚情谊?为何新中国成立后,郭梓材会落得需要求助的境地?而毛主席又为何不愿意将老友调到北京工作?

一、童年之谊:井湾私塾结缘

1906年的湘潭农村,一个名叫井湾里的小山村里,一所私塾静静矗立。这里不仅是一个传播知识的场所,更是见证了两个少年纯真友谊的开始。

当时13岁的毛泽东,身着蓝布长衫,背着几本线装书,踏着泥泞的山路来到这里求学。这所私塾是由郭伯勋先生所办,私塾里的学生大多是附近农家子弟。

郭家和毛家在当地都是经商人家,两家来往密切。郭伯勋的侄子郭梓材比毛泽东小四岁,成了毛泽东在私塾中最亲密的玩伴。他们同窗共读,分享一张木板床,一起研读《论语》《孟子》。

在私塾的日子里,毛泽东展现出与众不同的一面。他不满足于传统的四书五经,常常偷偷在课堂上阅读《水浒传》《三国演义》这样的历史演义小说。郭伯勋发现后,不但没有责备,反而顺势引导,常常借着这些历史故事,为学生们讲述古人求学报国的典故。

郭家人待毛泽东如亲人。郭梓材的大姐和二姐常给他梳辫子、补衣服。每逢郭家煮了什么好菜,总要给毛泽东留一份。在井湾私塾的日子里,郭家的照顾让远离家乡的毛泽东感受到了家的温暖。

私塾生活中,毛泽东常常组织同学们玩"打仗"的游戏。他带领大家分成两队,用树枝做刀枪,在田野间模拟战斗。郭梓材总是跟着毛泽东,充当他的得力"先锋"。游戏中,毛泽东展现出过人的组织才能,常常能想出新奇的战术,带领自己的队伍取得胜利。

课余时间,两人常常结伴到附近的山上去。毛泽东给郭梓材讲他在书中读到的故事,谈论天下大事。有时他们会爬到山顶,远眺湘江水面,谈论着将来要去外面的世界闯一闯。

1910年,机缘巧合下,毛泽东得知湘乡有一所新式学校——东山学堂。他极力劝说家人同意他去求学,最终如愿以偿。临行前,郭梓材特意找来一个布袋,装了些家乡的咸菜和米粉送给毛泽东带着路上吃。

这一别,两个少年的命运就此走向不同的轨道。毛泽东进入新式学堂后,接触到了全新的知识和思想。而郭梓材因家境所限,只读了一年书就不得不回家务农。但这并没有影响两人的友谊,每逢假期,毛泽东回到韶山,总要去井湾看望郭家人。

在井湾私塾的岁月,不仅让两个少年结下了深厚的友谊,更为他们后来共同的革命理想埋下了种子。这段经历,成为了他们日后相互扶持、共同奋斗的起点。

二、革命路上的患难与共

1911年,武昌起义的消息传到湖南,在长沙求学的毛泽东放假回到韶山,立即找到了郭梓材。两人坐在井湾里的老榕树下,毛泽东向郭梓材讲述了在长沙听到的革命演说。当晚,他们就决定一起投身革命军。

郭梓材回忆说:"那时润之哥拿出两双新买的雨鞋,说武汉多雨,准备去武昌。但后来听说湖南也要起义,我们就决定留在家乡参军。"

最初,他们加入了由热血学生组成的革命队伍。每个月能领到七元饷银,毛泽东将大部分钱用来买书和订报,其余的则用于日常开销。当时部队规定士兵要自己挑水,为了节省时间看书,毛泽东常常拜托郭梓材帮忙挑水。郭梓材总是痛快答应,从不推辞。

1912年,辛亥革命胜利后,两人相继退伍。毛泽东继续求学,而郭梓材则在1919年进入湘潭电灯公司工作。正是这份工作,让郭梓材有机会继续参与革命活动。

在电灯公司工作期间,郭梓材经常要去安源买煤。得知毛泽东在那里开展工人运动,他就主动承担起了联络的任务。每次去安源,他都会带回一些秘密文件,小心翼翼地藏在电灯公司的地下室里。

电灯公司的地下室成了革命党人秘密会议的重要场所。郭梓材总是站在外面望风,一旦发现可疑情况就会及时示警。他的这个举动,多次帮助同志们躲过了敌人的搜查。

1925年的一天,毛泽东找到郭梓材,说要回韶山开展农民运动。郭梓材二话不说,换上一身长袍马褂,以打骨牌为掩护,陪同毛泽东走访农村。他们白天装作农民在田间劳动,晚上则在郭家祠堂召开秘密会议。

有一次,反动派突然搜查电灯公司。情急之下,郭梓材将藏在地下室的文件全部烧毁,又借来几套便装,帮助同志们化装逃脱。其中一位姓邓的女同志,被郭梓材藏在自家的夹壁墙内整整一个月,直到形势缓和才送她离开。

1927年"马日事变"后,革命形势急转直下。为了保护自己和家人,郭梓材不得不暂时脱党。但他始终没有放弃对革命事业的支持。每当听说有同志遇到困难,他总是想方设法给予帮助。有时是提供临时住处,有时是送去盘缠,虽然力所能及的事情不多,但他始终坚持做着。

这段并肩战斗的岁月,让毛泽东和郭梓材的友情更加深厚。虽然后来各自走上不同的道路,但这份革命友谊始终未变。正是这段经历,为他们后来的互助情谊奠定了基础。

三、不为人知的特殊牵绊

在韶山一带,还流传着一个鲜为人知的故事,这个故事的主角是刘天民,她后来成为了郭梓材的妻子,同时也是毛泽东早年解救的一位革命同志。

1920年的一天,韶山村里传来一阵喧哗。年仅五岁的刘天民被送到萧家,要给一个二十岁的残疾人当童养媳。这在当时并不罕见,贫苦人家常常会把年幼的女儿送人。刘天民就这样在萧家度过了痛苦的童年时光。

十六岁那年,刘天民公开表示反抗这门婚事。族长和地主们勃然大怒,将她吊在村口的大树上毒打。他们扯掉她的头发,用脚踢打她的身体,最后甚至把她的头往地上撞,直到她昏死过去。

这件事很快传到了在附近开展农民运动的毛泽东耳中。他立即与刘天民的姐夫一起赶到现场,经过多方周旋,最终说服了刘天民的母亲和萧家解除婚约。

随后,毛泽东帮助刘天民来到长沙,安排她在一所女校半工半读。在学校里,刘天民不仅学到了知识,更接触到了进步思想。她积极参加学校的革命活动,很快加入了共产党,并在党内担任要职。

这段经历对刘天民影响深远。1923年,毛泽东在《大公报》上发表了一篇文章,讲述了一个被迫当童养媳的女孩的悲惨遭遇。刘天民看到这篇文章后,一字一句抄录下来,视若珍宝。直到后来国民党抄家时,她才不得不将这篇文章付之一炬。

刘天民和杨开慧的友谊,也是从那时开始的。当时毛泽东工作繁忙,经常在外奔波,杨开慧一个人要照顾三个孩子,还要协助革命工作。刘天民常常主动去帮忙,照看孩子,整理家务,两人结下了深厚的姐妹情谊。

1927年的一天,杨开慧突然叫住准备离开的刘天民:"天民,你要多加小心。"这句话成了杨开慧对刘天民说的最后一句话。不久后,杨开慧就被捕牺牲了。

白色恐怖笼罩下,刘天民被迫脱离组织。在这期间,她结识了郭梓材。两人都曾参与革命活动,都经历过生死考验,很快产生了共鸣。1928年,他们步入婚姻殿堂。

婚后,刘天民在一所小学当了十八年的教师。虽然暂时离开了革命队伍,但她和郭梓材始终没有忘记革命理想。每当有同志需要帮助,他们都会不遗余力地提供支持。

这段特殊的经历,让毛泽东、郭梓材和刘天民之间形成了一种超越普通友谊的革命情谊。这种情谊,在新中国成立后得到了更深刻的体现。

四、建国后的深情守望

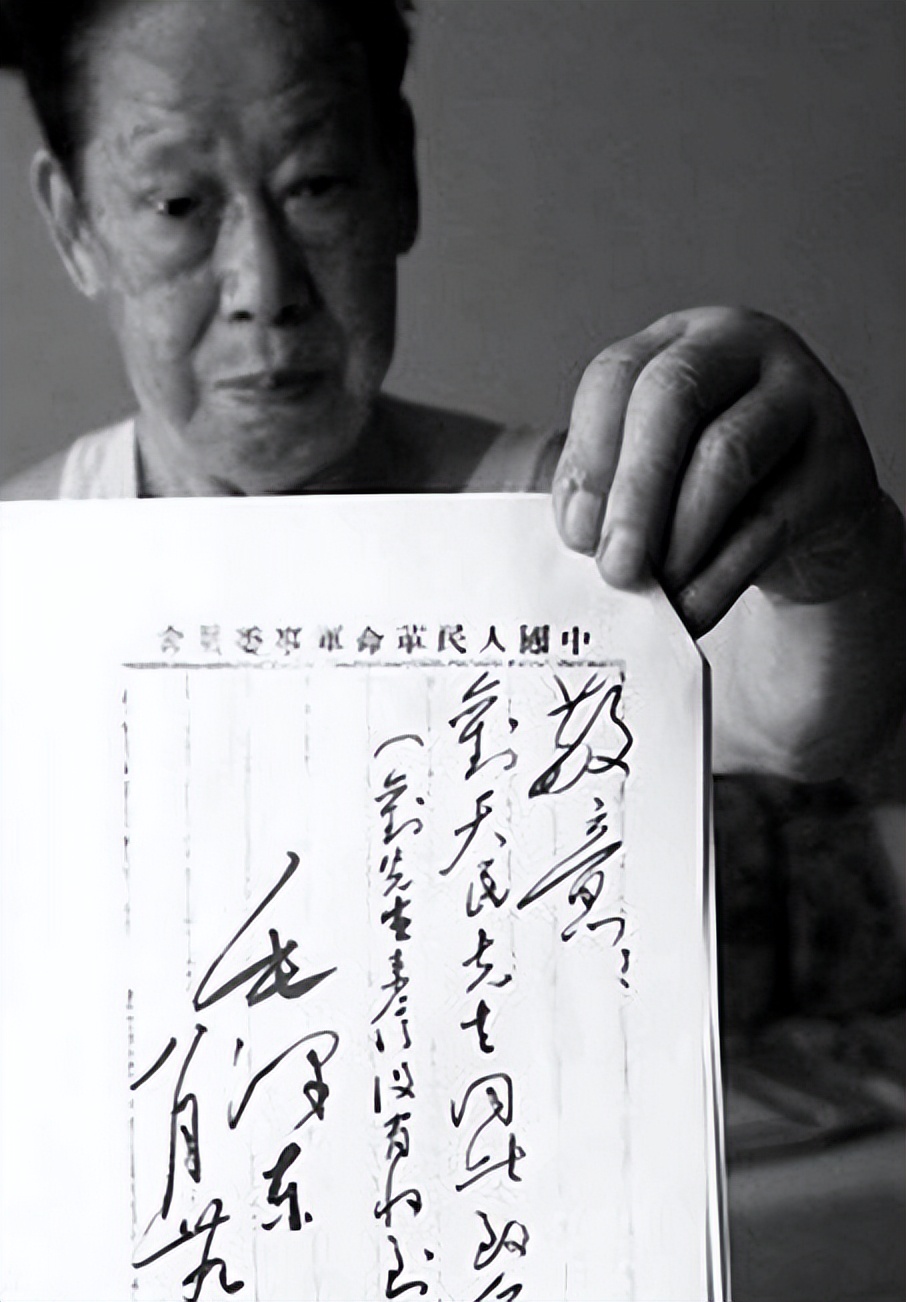

1949年新中国成立后,郭梓材一家的生活却并不顺遂。在湘潭猪鬃厂做会计的郭梓材,因厂里经营不善,常常领不到工资。1950年夏天,走投无路的他给毛泽东写了一封信,希望能够去北京工作。

毛泽东收到信后,立即写下回信,婉言谢绝了老友的请求。但在信中,他特意随附了300万元(旧币),用于接济郭家的生活。信的末尾,毛泽东还特意询问了刘天民的近况,显示出对这位老友家庭的深切关怀。

这封回信后不久,刘天民也给毛泽东写了一封信,询问一些共同战斗过的老同志的情况。毛泽东很快回信,详细告知了这些同志的近况。考虑到刘天民曾经的革命贡献,毛泽东还专门安排相关部门为她安排了工作,后来她被安排在湘潭市政协工作。

1954年的一天,郭梓材的几位表兄、堂兄来到北京,拜访了毛泽东。在繁忙的工作之余,毛泽东特意询问了郭梓材一家的情况。得知他们生活仍有困难后,又一次写信给郭梓材夫妇,再次寄去300万元(旧币),并在信中写道:"嗣后有困难,尚可设法帮助。不要来京,以省往返之劳。"

然而命运似乎总是不肯眷顾郭梓材。1955年,他因视神经萎缩而失去工作能力,不得不离开猪鬃厂。生活再次陷入困境的郭梓材,又一次给毛泽东写信求助,并表示想去北京。当时正值全国政务繁忙,毛泽东让秘书回信,并寄去300元,信中说:"关于你们要来京的问题,主席希望你们现在不要来,等过了一两年再说。"

这成了郭梓材最后一次提出去北京的请求。不久后,他完全失明,从此打消了去北京见老友的念头。但毛泽东并没有忘记这位老友,在往后的岁月里,他通过多种方式持续关照着郭家。

从1950年到1962年的12年间,毛泽东给郭梓材夫妇写了四封亲笔信,还通过秘书转达了七封回信。每封信都附带慰问金,有时还会随信附上他的诗词。这期间,毛泽东总共资助了郭家六笔款项,合计1700元。

这些接济虽然数额不算太大,但在当时已是一笔可观的数目。更重要的是,这些接济体现了一位国家领导人对老友的深情厚谊。在处理国家大事的同时,始终不忘关心照顾曾经并肩战斗过的同志。

1964年,郭梓材因病去世。十三年后的1977年,刘天民也离开人世。在他们生前的最后岁月里,这份跨越半个多世纪的深情守望,一直温暖着这个普通的革命家庭。

五、历史见证与启示

1978年初春,湘潭市党史办的工作人员来到郭梓材的家中,征集革命历史资料。郭家的子女将父母珍藏多年的毛主席来信取出,这些信件保存完好,每一封都用棉纸细心包裹。

这些珍贵的书信中,既有毛主席的亲笔信,也有中办秘书代笔的回信。信中不仅记录了接济款项的具体数目,还包含了许多暖心的话语。党史办的同志将这些信件整理造册后,把原件收藏起来,同时将复印件送给郭家后人留念。

这批书信后来被送往北京保存,成为了珍贵的历史档案。就连韶山毛主席纪念馆也未能收藏到这些信件的原件。这些书信不仅记录了一段跨越半个多世纪的友情,更见证了一位领导人如何处理"亲情关"的历史范例。

在郭梓材去世前的一次谈话中,他提到了这些年来收到的接济。在毛主席接济的亲友中,郭家收到的款项是最多的,甚至超过了一些毛主席的近亲。这种特殊的关照,源于他们之间深厚的革命情谊。

但毛主席在处理这种关系时,始终保持着原则性。当郭梓材提出去北京工作的请求时,他都婉言谢绝。即便是对最亲近的老友,也要求他们遵守组织纪律,按正常程序办事。

这种处理方式在当时引起了不少议论。有人说毛主席对老友太过疏离,但更多的人认为这恰恰体现了一个领导人的担当。他用实际行动证明,公家的事情必须按规矩办,私人的困难可以通过其他方式帮助解决。

郭家的后人在整理这些往来信件时发现,毛主席的每一次接济都有明确的记录,金额清楚,用途明确。这些细节表明,即便是私人的接济,也要做到清清白白。

1980年,湘潭市决定将郭家祠堂改建为革命历史纪念馆。在整理资料时,工作人员发现了更多关于毛主席和郭家往来的史料。这些材料显示,在处理"亲情关"的问题上,毛主席始终坚持"亲情"与"公事"分开的原则。

需要帮助时,他会通过个人的方式给予力所能及的援助;涉及工作安排时,则要求严格按照组织程序办理。这种处事方式,为后人留下了宝贵的启示。

2000年,郭家的后人将这些年来收藏的信件复印件、照片等物品,捐赠给了当地的档案馆。这些珍贵的历史资料,见证了一段跨越时空的深厚情谊,也记录了一个时代的特殊印记。

时光流逝,但这些泛黄的信件依然在诉说着那段难忘的历史。它们不仅保存了一段真挚的友情,更为后人留下了处理"公私关系"的典范。