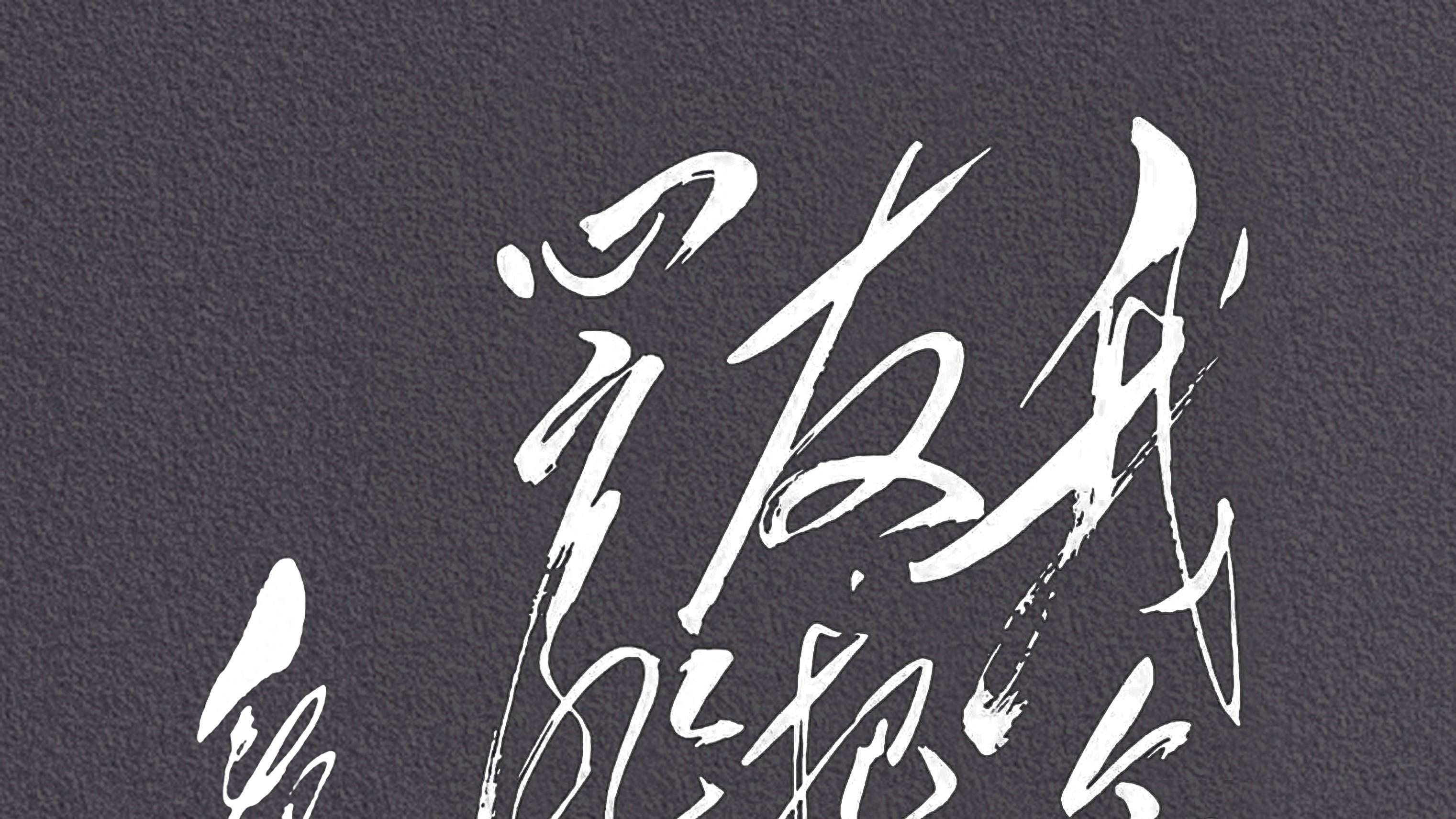

那天我在旧书摊前停下。摊主正拿鸡毛掸子,把宣纸上的浮灰拂去。我看到一幅毛体书法,宣纸是暗绿色,字是金黄色。字的笔画有横有纵。我蹲下身,看到字是 “人生太忙”。“人” 字起笔的撇画斜着出来,捺脚却朝反方向扫。“亻” 旁被拉长成三道平行弧线。“太” 字的三点水本该是柔和的笔画,这里却是三道又短又急的竖,最后一笔是个墨团。

这些字不太好认。“等不” 两个字的结构被笔势弄得看不出来了,“⺌” 旁成了尖锐三角,“寸” 字底的横画像斜切的刀。我顺着笔画痕迹琢磨,看到 “到” 字的长撇和 “岁” 字最后一捺在纸上交叉,形成一个黄金螺旋,才明白这是毛体特有的写法,把连续动作变成立体结构 。

“月” 字的写法独具匠心。正常应为端庄的方框被写成椭圆,内部 “丷” 部首方向相反,两竖交叉成 X 型,这种写法是对传统审美秩序的一种改变。“静好” 二字风格不同,比较收敛。“青” 字头的横画排列整齐,“女” 字底的折笔线条圆润,与前面 “月” 字的写法风格形成对比。这种风格变化让我想起延安时期在战火中写下的檄文,文字里既有战争氛围,又包含对和平的渴望。

“人生太忙等不到岁月静好” 这句话,最早来源于张爱玲《倾城之恋》原句 “低到尘埃里,开出花来” 的变体。原句被时代的焦虑感所改变,反映出当代人的精神困境。用毛体书写这句箴言时,笔锋的颤动仿佛再现了历史的波折:从延安窑洞的油灯下,到现代的键盘上,中国人一直在忙碌生活与追求诗意之间寻求平衡。那些被特意夸张处理的笔画,就是这种长久存在的矛盾状态的一种视觉呈现 。

书法以静态形式呈现时间特性。草写的 “忙” 字,“忄” 部首变为三道平行竖线,“亡” 字底被压缩成扁平梯形,这样的空间结构变化类似现代人被压缩的生存状态。“静” 字写法有不同之处,“争” 字旁的捺画是舒展的抛物线,意味着在忙碌中存在寻找舒展的可能性。书法笔画中,横画一般向右上方倾斜 15 度,收笔处的顿挫会造成视觉上的短暂停顿,如同忙碌人生中的短暂停歇。

通过放大镜观察墨迹,“忙” 字最后一捺的飞白处有细小水渍痕迹。由此可以推断,书写者在书写那一刻可能出现了情感波动,也许是被电话铃声干扰,也许是突然有灵感闪现。这种存在不完美因素却又别具意味的情况,正是毛体的动人之处:它如实呈现时代的复杂状况,将当时人们的焦虑、希望、挣扎等情绪都融入笔墨之中,使得每个观看书法作品的人,都能从笔锋的变化中,联想到自己忙碌的人生经历 。