文/编辑:nirvana

公路完工后,路很宽,有车子过来,很多人都来看名堂。从前没人见过车,觉得车子像大象一样,眼睛很大,四方四面摇晃的像个房子,两边还有像格子一样的花纹,很好看。当时车子不多,很多天都没来一辆。车子烧的是炭,虽然开得比较慢,但是也差不多和狗一样快。——当地人的口述

矮寨坡,山连山,一十三道弯,弯弯都是鬼门关——民谣

我们应该承认川湘公路的完成,百分之九十五是成功于政府的义务征工,成功于沿线数十万民工的为国牺牲,其余百分之二三,成于数万石工,百分之二三,乃成于各县地方长官、各县筑路委员会和各段工程处。——傅襄谟(民国 国民公报总编)

在人类的历史长河中,总有一些道路是用血泪铺成的。它们穿过险峻的山谷,跨越深不见底的绝壁,不仅承载了脚步和车轮,还镌刻下了一代人的悲欢。

川湘公路,这条蜿蜒于中国武陵山区中的天路,是一部沉重的史诗——修筑它的人,用双手和生命,劈开了民族复兴的屏障,为后来的岁月铺展了希望的坦途。

回望八十多年前,那是一个山河破碎、危机四伏的年代。寒风吹动荒山的枯草,尘土间回荡着铿锵的镐声。

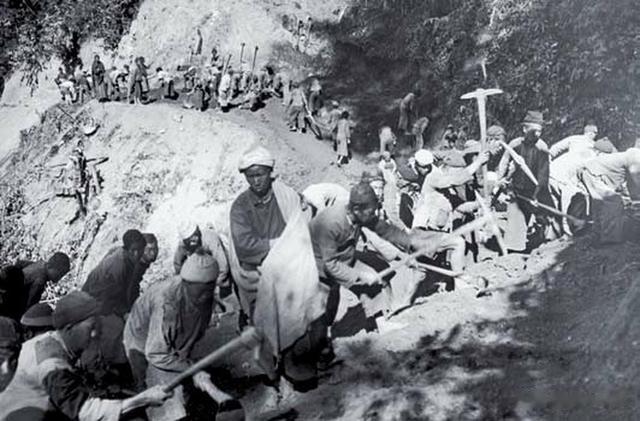

这里没有工程机械,没有现代技术,只有数十万朴素的面孔,挖石填壑,负重前行。他们中许多人带着最后的干粮离开村庄,却再也没有回来。

这条路,起初只是为抗击外侮、巩固国防而生,然而,岁月赋予它的意义却远超人们的想象。

从那日奠基的锤响开始,它便注定要成为连接历史与未来的桥梁——它见证过国家的兴衰,也滋养了沿线百姓的生计。这不仅是一条路,更是一部关于坚持与牺牲、希望与重生的民族交响。

滇缅公路24道拐

在我们回顾抗战时期的交通史料时,首先想到的是诸如滇缅、滇越、中印公路,驼峰航线,但是对于其实和这些交通线路同样重要的川湘公路却提及得非常少,今天就让我们重新走进上世纪三四十年代老川湘公路的那段尘封的历史记忆。

壹:缘起在我们的近代史上,修筑一条道路,通常都不是单纯的工程项目,而是一场交织了政治、军事与人性张力的历史大戏。

川湘公路的诞生,不仅源于国土被分裂的忧患,更来自于对一个民族未来的深远考量。

建成后的川湘公路全长879公里,由川段和湘段组成。川段从川路的重庆市綦江雷神店起,经南川、武隆、彭水、黔江、酉阳、秀山与川湘边境的茶洞相接,长698 公里。

湘段由茶洞经永绥(现为花垣)、乾城(现为吉首)、泸溪至三角坪与湘黔公路连接,长188 公里。

川湘公路于 1935 年11 月18 日破土动工,共征用39.25万工人,涉及县数二十多个,1937 年3月全线建成通车,历时1年零5 个月,是最早开通的川湘大通道和大动脉。

它的修建故事如同嵌入山河的刀痕,展示着历史翻涌的波澜。

上世纪三十年代,中国的局势如一张即将撕裂的布匹,中央政府的统一看似完成,实际却四分五裂。

川湘地区的山岭间,地方军阀割据一方,匪患和对峙交织成令人窒息的紧张气息。

正是在这样的局面下,公路被赋予了不同以往的意义。

它不只是连接乡镇的通道,更是对匪患的清剿,对山河的掌控。

修筑川湘公路的初衷,便是以碉堡和道路将反叛势力包围、分割、击溃。它像是一把刻刀,刻画出南京政府试图治理地方、清理政治局面的决心。

然而,这条计划中的路迟迟未能动工,它的命运被摆放在国家大局的棋盘上,时而被提上议程,时而又被搁置在文件堆中。

计划的漫长搁置,大地沉寂,山间的小路依旧盘旋于古老的模式,似乎在等待一种更为剧烈的撕裂与重生。

1935年,随着工农红军长征翻越岷山,直逼四川南部,似一根尖刺刺入南京方面的神经。

国民党参谋团入川,蒋介石更是亲赴重庆,接连发出电令,不仅要求川军追堵红军,更明确提出统一四川是国家安定的根本。

这一刻,川湘公路才被真正提上了议事日程。

当然,此举还有一层更深层次的意思,那就是当日本的铁蹄逐渐南侵,东南沿海的局势如火山一般喷涌,中华大地上唯一能让国家不灭的希望,便转向了深藏在群山中的西南大后方。

三峡旧照

蜀道之难难于上青天,四川,这片地处边陲、只能仰赖长江和川北崎岖险道作为出入通道的土地,因其闭塞的交通与困顿的文化,始终被视为“孤绝”的一隅。

然而,这样的困境却隐藏着巨大的战略价值。

夔门旧照

一旦战火席卷而来,若外舰沿长江直逼宜昌夔门,整个四川将如笼中之鸟,陷入无法逃脱的绝境。

一般有识之士早已认识到这个问题的严重性,纷纷建议修筑川湘公路。

川湘公路一旦贯通,其意义不亚于第二条“长江”。它将打破千年的隔绝,从重庆直达湖南,再经江西而至江浙;向南则可通广州,真正做到四通八达,所向无阻。

这不仅仅是军事运输的保障,更是一条经济复兴的脉络,将四川从封闭带入开放,从迟滞迈向繁荣。

交通便利带来的,不只是物资的流动,还有文化的融汇,实业的腾飞。这是一条为未来铺设的道路,也是一条让山河复苏的道路。

故而在1935年3至10月,蒋介石发表《四川应作复兴民族之根据地》、《川滇黔三省的革命历史与本团团员的责任》、《建设新四川的根本要道》、《四川治乱为国家兴亡的关键》等系列演讲,阐明四川在中国抵御外来侵略中的重要地位。

于是,川湘公路被赋予了新的使命,它不单单是整顿地方的工具,而是一条承载着国家命运的抗战大动脉。

特别是华北事变后,全国形势骤紧,南京政府着手准备抗战事宜,加强四川大后方交通建设。

透过党政军多次会议的召开,交通部公路建设规划及社会各界人士的呼吁,加上蒋介石的抗战宣传与电令催促,使川湘公路在1年内通车,并担负起战时的重要使命。

它从起点便背负着大局,背负着数万民众的汗水与鲜血,开始在大山间开拓一条新生之路。而它真正的意义,还远远超出国家的设计,藏在那些尚未动工的深谷与高山之间,等待着人们以汗水与生命去触碰。

贰:难关我们知道,一条路从计划到现实,总是穿越无数难以想象的阻碍。川湘公路的修建并非一蹴而就,而是跌跌撞撞地在困境中前行,所遇之艰难,远超当时人们的预料。

在修建之前,路线的选择成为第一道难关。

这条路所经之地,是崇山峻岭、深涧高崖的险绝之境。

从重庆到南川,原有三条路线可选:

一条是经木洞直达南川,路线平直但与川湘铁路重复;

另一条是利用川黔公路的一部分,通过綦江到南川,虽然施工难度较小,但沿路鲜少乡镇,无法满足区域发展的需求。

最终,选择了从朱滩出发,途经三溪、石角、蒲河、万盛等繁盛场镇的路线。

它兼顾了经济合理性与沿线发展需要,成为妥协之中的最佳方案。

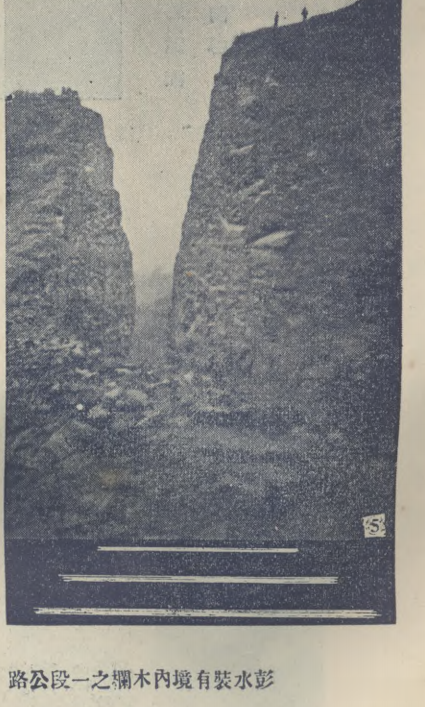

进入南川至彭水的路段时,修筑难度陡然提升。原定的路线需要跨越水江、白马、羊角等悬崖绝壁之地,这些地方险滩环伺、山高水急,施工难度如同与自然决斗。

工程师们被迫重新勘探,选择土质较为适宜的青龙洞、肖家沟,以求减轻施工负担。

然而,即便如此,从巷口到彭水的一段依旧万壑群峦,仿佛是自然为人类设置的最后屏障。

工程师们穿行于冰天雪地间,十步之外雾霭重重,人影隐约,这样的条件下测线定标,每一次抉择都是精力与勇气的较量。

最为困难的莫过于彭水到酉秀的一段。这里的险峻地势如同一幅狂野的画卷,天造地设,但却令筑路之人举步维艰。

测量初期,原本拟定从郁山镇经筲箕滩、濯河坝直抵酉阳的路线,但这一方案未能通过黔江县城,而这一地区又是计划打通川鄂交通的关键环节。

经过反复权衡,最终决定绕经黔江、冯家坝到濯河坝,这一折线路程虽长,却为区域交通发展埋下伏笔。

工地上,施工的场景令人动容。川湘路途经的区域,除了綦江与秀山县山地稍平,其余地方尽是高崖深涧,工程艰难罕有其匹。

从茅峰岩到凉风垭,从三阳崖到火石坳,垂直凿岩的场面如同古战场上的攻城战。

一些岩壁高达几十米,工人们用木梯攀援至崖顶,用锤凿石,脚下的悬空只用一根麻绳维系。

即使如此,塌方、滑坡、事故频发,每一天的工地,都可能是某些人生命的终点。

除此之外,劳力的筹集与分配同样困难重重。

酉阳等地向来闭塞,当地人从未经历如此规模的工程建设,也缺乏必要的技能。

大量的桥涵、隧道与水渠工程,不得不从湘鄂两地招募石工。

然而,偏远的地理位置和恶劣的施工环境,使得许多石工望而却步,即使已经到岗的工人,也有不少因难以忍受生活条件而离去。

工程管理者不得不一次次派人前往,费尽口舌,才能勉强维持石工队伍的稳定。

更重要的是民工的义务调集。

川湘公路全长698公里,沿途地域广袤,仅酉阳一县就涵盖168公里。

这里的居民多为贫困农民,即使承担这份劳务,也意味着他们要放下农耕、带着自家干粮上路。政府虽以政策激励,但在深山穷乡之地,每一个壮丁的征集,都可能牵动一个家庭的生计。

然而,这些民工却以朴素的方式表达了对国家的支持,正如他们所说:“路修好了,日子总会好起来。”

叁:矮寨坡我小时候最怕走的就是矮寨坡。

民间有一句民谣:“矮寨坡,山连山,一十三道弯,弯弯都是鬼门关。”这样的形容,正是对矮寨盘山公路惊险之处最生动的刻画。

在高达400多米、宽不及1公里的山坡面,以7座转车台和13道“八字拐”,修筑了一条6公里的盘山公路,曲折延伸。特别是在大山鞍部,设计师与地方群众一同构思,设计并建成了我国当时公路唯一的一座立交桥,人称“天桥”。

关于这座桥,一直流传着一个民间故事,那就是在川湘公路的建设中,矮寨段因地形险峻成为最棘手的工程之一。高差440米、山坡陡峭、岩石嶙峋,仅靠传统的盘山路设计无法解决转弯半径过小和陡坡对车辆的威胁问题。

工程师们在考察时,面对这片天险显得束手无策。

一日,测量队无意间看到一个放牛娃牵着牛从山顶下山。

牛并未沿直线下坡,而是跟着放牛娃绕着山体缓缓盘旋而下。

牛儿悠然自得,不似普通直行下坡那般吃力或危险。

这一画面让工程师们灵光乍现。牛绕山而行的方式,正是解决陡坡和急转的自然之道。

他们当即决定以这一方式为灵感,设计出一条盘旋式的公路:将公路以多次折返方式沿山体层层铺设,并在山顶修建一座立交桥,连接两条盘山段落。

这座立交桥,不仅让盘旋的公路得以完整闭环,还在有限的空间内保证了车辆的平稳转向,成为川湘公路上最经典的工程奇迹之一。

矮寨公路的修建,不仅是智慧的体现,更是无数汗水与牺牲的结晶。

由于当时没有现代工程机械,所有的工序全靠人工完成。80%以上的路段都在坚硬的石山上开凿而成,工人们需要站在悬崖边,用锤子和凿子一点点地将岩石劈开。

更为惊险的是,在一些无法站立的陡坡,他们用木桩在峭壁上搭出简易的脚手架,将自己吊在竹筐中进行凿刻。每次工作,他们都需带上一整天的干粮和水,因为下山再上来,时间和体力的消耗都难以承受。

有时候,生命的代价更令人揪心。施工期间,一块巨大的悬石阻挡了路基延伸的方向。

这块悬石悬挂在半空,炸药无效,撬棍不起作用,甚至在作业中砸死了两名工人。

死者的妻子闻讯赶到现场,披头散发对着巨石嚎啕大哭。

奇迹般地,在她哭喊中,巨石竟然轰然坠入谷底,路基得以延伸。这一故事被后人称为“孟姜女哭石”,成为矮寨公路建设中最具悲壮色彩的传说之一。

1936年3月,矮寨段作为川湘公路“三花段”的一部分正式开工。

3万余名工人昼夜不歇,在高山峻岭间开山凿石。他们用肩扛手挖搬运每一块岩石,用绳索吊运每一块桥梁材料,用最简陋的工具完成最艰巨的工程。

湘川公路矮寨工程

在短短6个月内,他们硬生生在峭壁间修出了一条路,于同年9月9日宣告全线竣工。

然而,竣工的代价是惨重的。

据记载,在修建矮寨段的过程中,共有248名工人因坠崖、塌方或疾病丧生,小伤小残者更是无计其数。

为了纪念这些无名英雄,工地在山顶终点修建了一座湘川公路死难员工公墓,还立起一座“开路先锋”纪念塔。塔身肃穆地俯瞰着全线公路,铭记着每一位付出生命的开路者。

今天的矮寨公路早已被现代公路替代,但它的传奇依然鲜活。

站在矮寨立交桥上俯瞰,那蜿蜒的路基、惊险的弯道,以及那些被风化的岩壁,仿佛都在低声讲述那个年代的血泪故事。

这不仅是一条公路,更是一部民族奋斗的历史画卷。它记录了工程师的智慧、民工的辛劳,以及无数普通人的牺牲。无论岁月如何更迭,这段公路,这段历史,都将在每一个记忆里,熠熠生辉。

肆:白蜡园事件1936年的春天,川湘公路修建到了黔江的白腊园段。

这是工程中最为艰难的一段,一边是悬崖深谷,一边是陡峭峻岭。

白腊园原本只是一个不起眼的小山村,清代曾设递铺,后来房屋塌毁,成为修路工程处的驻地。然而,谁也没有料到,这个偏僻之地会成为一场震撼整个川湘沿线的暴力事件的中心。

民工们在这里的生活是苦不堪言的。工程处主任耿焕昭是个毫无管理经验的北洋大学毕业生,监工熊子清则是暴虐成性、心狠手辣的典型。

熊子清手里总拿着一根毛竹片,动辄打人,丝毫不顾民工的死活。

民工们每天从清晨到日落挥汗如雨,吃的是干粮和野菜,睡在山脚草堆里,稍有不慎就可能坠崖送命。

然而,连这样的苦难都无法打动监工们一丝的同情心。熊子清那根毛竹片像是悬在民工头上的利剑,每一击都在他们的脊背上刻下伤痕,也在心中点燃隐忍的愤怒。

彼时,国民党的强行征工和暴力管控早已激起了人们的反抗情绪。

黔江一带是联英会的老据点,这支农民武装虽然因镇压而转入地下,但始终未曾被消灭。

联英会的成员多是穷苦百姓出身,他们熟悉这里的地形,与当地的民工早有交情。那些被压迫的民工将每日的血泪倾诉给联英会,积怨和怒火在山间悄然滋生。

这一切,终于在3月16日的清晨爆发。

那天,白腊园仍然被晨雾笼罩,民工们扛着锄头、扁担,沿着公路缓缓走向工地。

刚刚开工不久,远处的小路上传来一阵喧闹。一头大黄牛飞奔而来,后面追着一群人。

起初,大家还以为是村民在追赶偷牛贼,然而,那追牛的人猛地停下脚步,从身上掏出一面红底白边的三角旗,高高举起。那是联英会的旗帜!

紧接着,追牛的队伍中,百余人纷纷亮出刀枪,喊声在山谷间激荡开来。

“联英会来了!”

一时间,白腊园的民工们从愤怒中找到了宣泄的出口。他们呼喊着,纷纷举起手中的锄头、铁耙,奔向监工们。

“熊子清在哪里?”联英会的小头领怒吼着问道。

民工们一拥而上,指向正想从山坡上逃跑的熊子清。他被迅速捉住,试图反抗,却被联英会成员一阵猛揍。

随即,他们押着熊子清直奔工程处,喊声震天。沿路的百姓探头张望,联英会高声喊道:“我们是替穷人报仇的,不关你们的事,莫怕!”

工程处内一片混乱。耿焕昭早已闻风而逃,工程技术员们慌乱躲藏,只有一些监工和工头措手不及地被抓住。熊子清和另一名监工郭青云被联英会押到白腊园街上,当场处决。

与此同时,联英会还在工程处四处搜寻文件和账本,将所有纸质材料堆积起来,一把火烧得干干净净。浓烟直冲天际,仿佛在向整个黔江昭告着反抗的到来。

当天的骚动持续了几个小时后,联英会迅速撤离。

消息传至附近的模范军宣队,派兵前来增援,但闻联英会已经离开,不敢追击,仓皇退回。

白腊园的风暴激起了川湘沿线的巨大震动。

消息传到黔江城,城内人心惶惶,县长章黼无奈地对逃入城内寻求庇护的工程人员说:“我是泥菩萨过河,自身难保。”

川湘公路工程因此全面停工,民工们纷纷星散。

国民党迅速调集重兵对联英会进行血腥镇压,工程处附近的村庄到处弥漫着恐惧的气息。

然而,尽管镇压如火如荼,联英会的火焰并未被完全扑灭。

此后几个月,他们时而出现在偏远的乡村,继续点燃反抗的怒火。

黔江一地的修路民工从最初的万人锐减至不足四千人,工期大受影响,甚至迫使国民党政府不得不在一定程度上妥协。

原本严苛的义务征工制度被废止,改为发放津贴的方式招募工人,施工条件也得到了些许改善。

伍:辛亥元勋川湘公路奇遇记

1939年春天,抗战的烽烟早已蔓延全国。柏文蔚,这位辛亥革命的元勋,时任国民政府委员,此时正乘车沿川湘公路前往重庆,准备参加一场重要会议。他的车行至湘西的中寨附近,一段安静的山路,周围的群山环绕得尤为深沉。然而,这种宁静很快被打破了。

前方公路上,赫然堆满了大小不一的石块,像一道冷漠的屏障横亘在车轮前。司机见状,顿时惊觉不妙,这是土匪的惯用伎俩——拦路抢劫。

他急忙转动方向盘,试图调转车头,但柏文蔚却沉稳地制止了他。多年征战的经历,让这位老将军丝毫不见慌乱。

柏文蔚

他打开车门,挺直身板走了出去,站在高处,声音洪亮地对着密林喊道:“我是柏烈武!十多年前,我带兵驻扎在这里,你们的人都认识我。我今日去重庆,是为了抗战大事。抗战时期,你们不去前线保家卫国,却在这里拦路抢劫,这是国法不容的!”

树林中顿时响起窸窸窣窣的声响,一个土匪头领缓缓现身。他的脸上由疑惑渐渐变为震惊,听到“柏烈武”三个字时,更是目瞪口呆。他定了定神,带着颤抖的声音对手下喊:“快,把石头搬开!这是柏老将军!”

手下的土匪们面面相觑,头领却激动地向柏文蔚鞠了一躬,说:“老将军,当年您带兵驻扎这里,秋毫无犯,对百姓极好。小人以前是您部下的一个排长,后来部队解散,才误入歧途,成了棒老二。”

湘西人称土匪为“棒老二”,此刻这个土匪头目泪流满面,连连哽咽,“老将军,您是我的长官!我带错了弟兄们,今天见到您,实在惭愧。”

头领转身跪下,他的手下见状,也齐刷刷跪在公路上,几十个土匪在山间铺成了一片。他们的脸上写满了羞愧与悔恨,有人甚至泣不成声。

柏文蔚望着这一幕,心中感慨万分。他缓缓说道:“都起来吧!如今国家危难,你们不去前线抗战,却在后方打劫,难道不觉得羞愧吗?这不仅是对不起自己,更是对不起民族。现在听我安排,回去收拾好自己,我会通知乾城师管区收编你们,组成一个苗民师,开赴前线杀敌。自明代以来,湘西的镇筸兵便以英勇善战闻名,你们不该让先人的威名蒙羞。”

土匪头领和众人再次跪地,大声喊道:“我们听柏老将军的吩咐!”

柏文蔚点了点头,上了车,命司机继续前行。那一片石块很快被搬开,公路恢复了畅通,而跪地的土匪依然目送着车子的背影渐行渐远。

抵达重庆后,柏文蔚立即联系军委会军训部,要求他们通知乾城师管区收编这支土匪队伍,并号召湘西各地土匪投诚。

乾城师管区迅速行动,以“以匪劝匪”的方式,派投诚的匪首四处劝说同伙。

湘西的土匪陆续加入队伍,最终被整编为“苗民师”。

经过严格的训练,这支队伍开赴前线,奋勇杀敌,在战场上屡建奇功。

从此,湘西的深山密林再无拦路的棒老二,取而代之的是一支保家卫国的劲旅。

柏文蔚的这段川湘公路上的奇遇成了这段历史的序曲,而这支由土匪转变而来的苗民师,则用他们的行动诠释了对民族的忠诚和对未来的希望。

陆:战时贡献

当岁月的风尘淹没川湘公路的车辙痕迹,我们依然能够在历史的深处听到那条道路传来的沉默低吟。

这条全长698公里的道路,如一条割裂大地的缝线,将川湘两地紧密缝合,也将战火与大山连为一体。它承载的不仅是运输的重量,更是民族在困厄中挺立的决心。

在那个烽烟四起的年代,这条路见证了令人心潮澎湃的流动:4550吨军工器材,9778吨航空燃油从它的兄弟公路川黔线和川渝线送往后方,而川湘公路自身也在短短一年间承载了近2000吨钨锑、大米等重要物资。

从1938年到抗战结束,无数苏联援华物资、军用器材在这条路上疾驰而过,仅在1941年一年,这条路便运送了包括1117.5吨军品、1016.5吨大米和6726.5吨食盐在内的总计19152吨货物。

它不仅为战场送去胜利的可能,更为后方百姓送去生活的坚守与信念。

更令人动容的是,它也是希望的迁徙之路。

31954名乘客在1938年沿着它辗转,他们或是寻找安身之所的流亡者,或是为抗战添砖加瓦的建设者。

每一辆车后都拖曳着惶恐与希冀,每一段里程都连接着破碎的过去与未知的未来。

川湘公路并不仅仅是一条供车轮滚动的路,它是一条生命线、一条希望线、一条连接了山与川、战争与和平、困苦与新生的纽带。

它穿越群山,在深谷间悬挂,险峻的弯道是大地的不屈,滚滚的车轮是民族的脉搏。

它记载了兵员的调度、工厂的转移,也打破了川东南与湘西的封闭状态,唤醒了深山中的村庄,推动了两地经济与文化的交流。

川湘公路在战时不仅连结了后方与前线,也在历史中跨越了困境与希望的桥梁。

它从深谷中穿越,从峭壁上横过,每一处弯道都饱含着修路者的汗水与牺牲,每一处坎坷都镌刻着民族抗争的印记。

川湘公路,不再是一条孤立的地理标记,而是一部写满了坚韧与壮烈的诗篇。在岁月中低吟,在记忆中长存,它是大地的见证,也是民族不屈精神的延续。

龚滩与矮寨写到最后,说一说自己的一些回忆吧。

小时候,生活在川湘边区的人,出门方式不多。我走过最多的一条是从龚滩坐船,沿着乌江顺流而下;另一条是走川湘公路,翻山越岭去吉首。

那时候不觉得有什么特别,现在想起来,却是满满的记忆。

龚滩

龚滩旧照

龚滩的船,不像现在是为了游客准备的风景,当时是大家的交通工具,出门全靠它。

可船不是随时有,下行的船要碰运气——赶得到就坐,赶不到就得等。等船的日子不算难熬,码头上人来人往,听着村里村外的人唠嗑,看着乌江水悠悠地流,倒也有一种安生的滋味。

坐上船,江风迎面扑来,两岸的山峰近在眼前,江水安静得像镜子。

大人们安安稳稳地靠着,没事就抽根烟,孩子们爱趴在船边,看水里的涟漪,或是捞一把漂浮的树叶。

乌江不像现在,高峡出平湖,以前水流是相当急的,而且暗流汹涌,船一旦遇上点麻烦,航行的时间就得拖长。

坐船最大的感受就是,下了船,当晚基本上睡觉都是一直感觉摇来摇去的。

川湘公路和矮寨坡

另一条路,是走川湘公路去吉首。路途说远不远,可那时候山高路险,车也不快,想要赶到吉首,差不多得花大半天时间,还要在吉首留一晚。

因为火车是早上九点多发车,晚上根本赶不上。

说起川湘公路,最让人记得清楚的,就是矮寨坡。

这段路只能用四个字形容“又怕又恨”,十三道弯,一道比一道急,

车子开在上面晃得厉害,窗外就是悬崖,山风刮过,车里的人都屏住呼吸。

我小时候坐在车上,紧紧抓着座椅,生怕一个转弯车就飞了出去。

大人们看着平静,可手心里全是汗,车子每过一个弯,大家的心也像被提起来再放下。

多年以后,我自己开车,专门绕了一趟老路,又去矮寨坡走了一圈。

路还是原来的路,弯还是原来的弯,但是看着不远处那座新的矮寨大桥,心里竟有些恍惚。

过去的“天堑”,现在一座桥就跨了过去。

站在桥下,想起小时候在车里颠簸的日子,忍不住感慨万千——这路,这桥,见证了多少人的出行路,也见证了时代的变化。

山里的路

乌江的船和川湘公路,是我年少时走出去的两种方式,

虽然慢,虽然难,但现在想起来,却有种说不出的亲切感。

它们是山里人的路,是从村庄到外面世界的桥梁。

如今船停了,老路也安静了,宽敞的公路和飞架的大桥让一切变得轻松起来,但那些走过的路,记住的风景,还有山里的故事,永远都不会忘。

参考文献:

陈梦昭:人民血汗筑成的川湘公路

杨钧期:川湘公路的修筑艰困与战时贡献

刘敬坤:柏文蔚在川湘公路上的奇遇

李华山 郭兆毓:白蜡园事件