2001年11月的湖南板仓,杨开慧烈士陵园被细雨笼罩。

汉白玉雕成的“骄杨”像静静立在山岗上,裙摆仿佛还带着当年的硝烟气息。

本该站在最前排的毛岸青、邵华夫妇却不见踪影,只有儿子毛新宇捧着一张泛黄的纸走上台,声音哽咽:“今天,爸爸妈妈让我代他们说……”现场镜头扫过第五张照片:毛新宇红着眼眶,身后的刘思齐低头擦拭眼角,背景里“杨开慧百年诞辰”的横幅被雨水打湿——这对被称为“毛家顶梁柱”的夫妻,为何在如此重要的日子缺席?

当人们翻开邵华在病床上写下的散文,才发现这场“缺席”背后,藏着跨越半个世纪的思念与坚守。

九十岁诞辰:她跑遍半个中国,就为给婆婆雕一座“年轻的妈妈”

九十岁诞辰:她跑遍半个中国,就为给婆婆雕一座“年轻的妈妈”1990年,杨开慧牺牲60周年暨诞辰90周年,毛岸青、邵华夫妇做了件大事:给妈妈塑一座雕像。

这事起因于毛主席那首《蝶恋花》,一句“我失骄杨”让全国记住了这个革命女性,但在毛岸青心里,妈妈永远停留在29岁牺牲时的模样。

邵华最懂丈夫的心思:“岸青总说,小时候没记住妈妈的样子,就记得她抱他时,衣服上有油墨味——那是她偷偷印传单留下的。”

为了找合适的石材,邵华跑了7个省市。

在毛主席纪念堂的采石场,她盯着一块28吨重的汉白玉发愣:“这石头白得像妈妈的衬衫,就它了!”

雕塑家钱绍武的学生张恒在毛家院子里搭起工棚,光是小样就改了12版。

邵华每天蹲在地上和他们讨论:“妈妈手里得拿本书,她当年在板仓办女校,教姐妹们识字;头发要被风吹起来,她总说‘革命者的头发要向着光明飘’。”

1990年11月14日揭幕那天,毛岸青摸着雕像的手突然流泪:“妈,您好年轻啊!”这句话让现场所有人鼻酸——杨开慧牺牲时,他才7岁,如今68岁的老人,终于在雕像里“找回”了妈妈年轻的样子。

邵华在散文里写:“我们雕了您的模样,却雕不出您教我们唱《国际歌》时的声音。岸青半夜常说梦话,喊‘妈妈别走’,这三十年,他枕头下一直藏着您的照片。”

一百岁诞辰:病床前的“缺席信”,藏着最深的愧疚与思念

一百岁诞辰:病床前的“缺席信”,藏着最深的愧疚与思念2001年,当筹备杨开慧百年诞辰的消息传来,邵华却倒下了。

几个月前她总说胸口疼,儿子毛新宇硬拉着去医院,结果确诊乳腺癌中晚期。

化疗让她吃不下饭,头发一把把掉,但她最着急的是:“开慧妈妈的百年生日,我要是去不了,岸青该多难过?他连路都走不稳,全靠我搀着啊。”

纪念活动前三天,邵华躺在病床上,让儿子拿来信纸,用颤抖的手写下:“板仓的乡亲们,对不起,我和岸青实在走不动了。

我们每天都在数日子,算着妈妈的生日还有几天。

岸青这几天总盯着墙上的日历看,嘴里念叨‘妈,我又老了一岁,您还是29岁’……”信的末尾,她特意交代:“新宇和刘滨学会了您当年教给孩子们的《识字歌》,他们会在您墓前唱,就像您当年抱着他们唱一样。”

活动当天,毛新宇带着未婚妻刘滨上台,读着父母的书面发言:“妈妈,我们多想再去您的故居看看,摸摸您当年补袜子的木盆,看看您藏手稿的墙缝。

可现在,我们只能对着北京家里的照片,给您磕个头……”台下的老人抹着泪,有人小声说:“邵华这些年,把毛家的事扛得太不容易了。”

而千里之外的病房里,邵华让护士把杨开慧的照片摆在床头,对毛岸青说:“岸青,咱给妈唱首《茉莉花》吧,这是她当年最爱哼的调子……”

毛家儿媳的“无声传承”:从杨开慧到邵华,爱藏在无数个细节里

毛家儿媳的“无声传承”:从杨开慧到邵华,爱藏在无数个细节里邵华对杨开慧的感情,早超出了普通婆媳。

自从嫁给毛岸青,她就成了毛家的“管家婆”:毛主席去世后,家里大小事都落在她肩上。

每年毛主席诞辰,她带着全家去纪念堂,连孙子的小皮鞋都擦得锃亮;

杨开慧的手稿被发现后,她逐字抄了3遍,遇到模糊的地方就查资料,“不能让后人看错妈妈的字”;

甚至毛岸英在朝鲜的陵墓,她陪着刘思齐去了5次,每次都带家乡的泥土,“让岸英知道,祖国没忘记他”。

2000年,她带未过门的刘滨回韶山,站在杨开慧墓前说:“以后家里的事,就靠你们了。

你爸爸(毛岸青)身体不好,记住多陪他说说话,他最爱听妈妈当年的故事。”

后来刘滨真的接下了担子:毛岸青住院时,她每天熬小米粥,说“这是奶奶当年在板仓常做的”;

邵华去世后,她整理婆婆的遗物,发现笔记本里夹着1990年雕雕塑时的碎石材,背面写着“给开慧妈妈的生日礼物”。

在毛家,女性的爱总是藏在细节里。

杨开慧牺牲前,在墙上偷偷写下:“润之,我好想你,岸英岸青还小,你要教他们读书。”

而邵华用一生回应了这份牵挂:她让毛岸青在病痛中感受到妈妈的爱从未离开,让毛新宇记住“奶奶是为了什么牺牲”,更让孙子孙女知道,“骄杨”不仅是课本上的英雄,更是一位牵挂孩子的妈妈。

五张照片里的时光故事:有些爱,要用一辈子去诉说

五张照片里的时光故事:有些爱,要用一辈子去诉说1. 1962年中南海全家福:

毛主席坐在中间,邵华抱着一岁的毛新宇,毛岸青轻轻搂着妻子。

那时的他们不会想到,30年后,这个肩膀要扛起整个家庭的思念。

2. 1990年雕塑创作现场:

邵华蹲在地上,手指着小样的领口:“这里要留个口子,妈妈当年总把传单藏在里面。”身后的毛岸青望着泥塑,眼里有光。

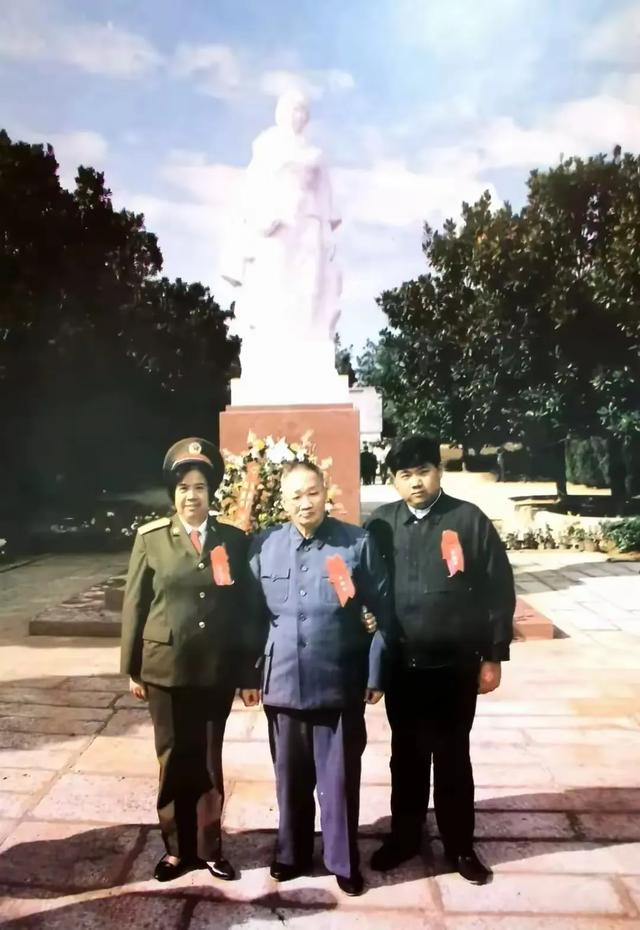

3. 1990年纪念仪式签名:

毛岸青的手在纸上颤抖,邵华在旁轻轻扶着,纸上是那句让人心碎的“妈妈,您好年轻啊!”

4. 2001年病房内的祭奠:

邵华床头摆着杨开慧的黑白照片,毛岸青捧着一束野花坐在床边,两人脸上写满疲惫,却依然对着照片微笑。

5. 2001年纪念现场毛新宇读信:

年轻人挺直脊背,手里的纸张微微发颤,背后的“骄杨”雕像在雨中更显挺拔——这是毛家第三代对奶奶的承诺。

结尾:英雄背后,是永不熄灭的守望

结尾:英雄背后,是永不熄灭的守望杨开慧用生命点燃了革命的火,而邵华用一生守护着这份火种。

当我们说起“革命先烈”,不该只记得他们的牺牲,更该记住他们身后那些默默付出的家人:她们是妻子,是母亲,是儿媳,更是用爱将历史的重量扛在肩上的普通人。

就像邵华在文章里写的:“妈妈,您走后,我们把对您的思念,变成了好好活着的力量。”

这种力量,藏在汉白玉雕像的每一道纹路里,在家书的每一个字里行间,更在毛家三代女性从未动摇的坚守中。

正如那句话所说:“哪有什么岁月静好,不过是有人替我们把思念藏在心底,把责任扛在肩上。”她

们的故事,值得我们永远铭记。