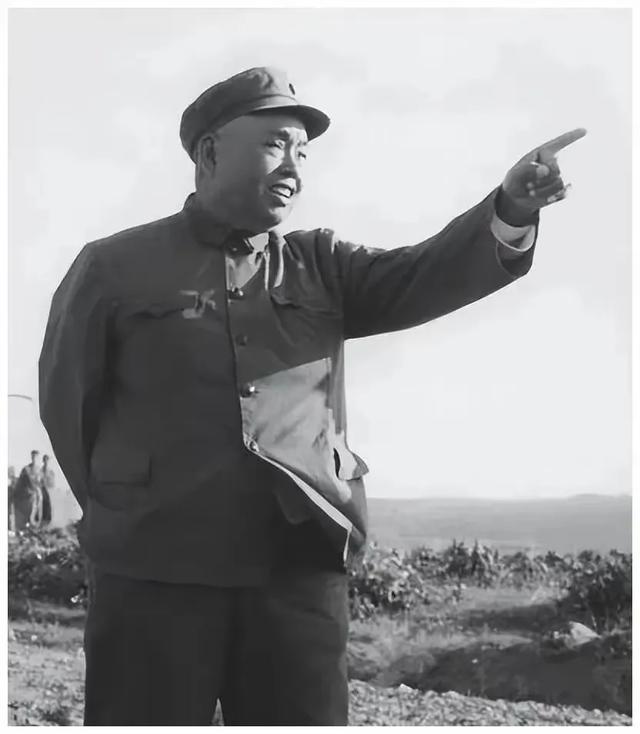

提起许世友,上了年纪的人总爱说“许司令是天上的武曲星下凡”,民间传说他能飞檐走壁、刀枪不入,一辈子跟着毛主席南征北战,是咱老百姓心里的“战神”。

老话说得好:“金无足赤,人无完人”,在真实的军事历史里,这位传奇上将的指挥能力究竟啥水平?

是不是真像传说中那样“打遍天下无敌手”?

咱先看看开国上将的“全明星阵容”——57位上将各有千秋,有人擅长运筹帷幄,有人精于战术创新,有人能文能武。

许世友靠啥打响名气?早年当敢死队队长,拎着大刀冲在最前头;长征时身患重病还坚持行军,硬是用不怕死的狠劲打出了威名。

可到了战略层面的排兵布阵、军政双全的综合能力,他是不是还能稳居上游?尤其和韩先楚、邓华、杨得志这些同样战功赫赫的上将比起来,许世友的指挥能力到底能不能挤进前三甲?

这背后的故事,可比传说里的“神功”精彩多了。

正文:许世友的打仗风格,用四个字概括最贴切——“猛打猛冲”。

早年在红军当连长时,每次冲锋他都举着大刀第一个往上冲,士兵们一看连长不要命,个个跟着玩命,这种“敢死队”打法确实让敌人闻风丧胆。

可打仗不是光靠狠劲,战略眼光和战术细腻度同样重要,这方面许世友就有点“吃亏”了。

先说战略眼光。

1947年孟良崮战役,华野司令粟裕提出“虎口拔牙”,集中兵力围歼国民党王牌74师。

许世友当时是9纵司令,一听要在45万敌军包围圈里打歼灭战,当场就皱眉头:“咱兵力没优势,为啥非要啃这块硬骨头?”

虽说最后坚决执行了命令,可心里还是觉得粟裕太冒险。

反观韩先楚,1950年解放海南岛时,面对邓华“等海空军到位再渡海”的稳妥方案,他急得直拍桌子:“再拖下去东北风没了,帆船根本过不了海,朝鲜战争要是打起来,海南岛就麻烦了!”

他不仅亲自带队偷渡,还越级给毛主席发电报,硬是顶着压力抢在谷雨前解放了海南岛。

这一比,许世友的战术思维偏稳,韩先楚的战略决断更显Bold(大胆)。

再说军政双全。

邓华在东北战场简直是“全能型选手”,17天连克五城,歼敌三个师,打出了运动战的教科书;

平津战役时,他实地勘察后提出“弃塘沽攻天津”,29小时就解放了这座坚固设防的城市。

最厉害的是,他既能在前线指挥千军万马,又能抓部队思想工作,抗美援朝时彭总回国,他直接接任志愿军司令,军政两把刷子都硬邦邦。

许世友呢,打仗是把好手,可治军队就有点“糙”。

1948年济南战役前,他手下部队因为纪律松散被粟裕点名批评,气得他枪毙了带头违纪的连长;

建国后当南京军区司令,开会时总爱拍桌子喊“练不好就去喂猪”,但耐心做思想工作就差点意思。

说白了,他是“能打硬仗的猛将”,却不是“统筹全局的帅才”。

还有战役指挥的细腻度。

杨得志在这方面堪称“多面手”:红军时期强渡大渡河,带17勇士乘木船突破天险;

解放战争时,石家庄战役首创坑道爆破战术,6天拿下坚固城池;

新保安战役全歼傅作义王牌35军,直接促成北平和平解放。

抗美援朝时,他参与指挥上甘岭战役,战术安排细致到步炮协同、后勤补给。

许世友呢,1979年对越自卫反击战,东线部队靠兵力优势一路推进,可到了谅山攻坚战,因为步坦协同没配合好,后勤没跟上,部队一度断粮断水,伤亡比西线杨得志指挥的部队多出不少。

战后许世友退休,杨得志却调任昆明军区司令继续指挥,谁的指挥更周全,一目了然。

结尾:

结尾:许世友的指挥能力争议,说白了是“猛将”和“帅才”的区别。

他就像古代的“先锋大将”,上阵杀敌敢玩命,让士兵看了就有底气;

要是论排兵布阵、军政兼顾,确实比韩先楚、邓华、杨得志这些“全能型将领”差那么一丢丢。

可这丝毫不影响他的传奇色彩——在那个战火纷飞的年代,正是需要这样敢打敢拼的猛士冲在一线,用不怕死的精神撕开敌人防线。

“尺有所短,寸有所长”,开国上将们各有各的本事:韩先楚的奇谋、邓华的稳健、杨得志的全面,许世友的勇猛,缺了谁都不是完整的“开国将星图”。

评价一个将领,不能光看“能不能排进前三”,更要看他在历史关键时刻发挥了啥作用。

许世友用一辈子的忠诚和勇猛,在老百姓心里刻下了“许司令”的威名,这比任何排名都更有分量。

就像咱常说的:“三百六十行,行行出状元”,战场上也是一样,有人适合运筹帷幄,有人适合冲锋陷阵,正是这些性格迥异、各有所长的将领,共同撑起了新中国的钢铁长城。

许上将一攻无不克,二点豆成兵。