公元329年九月,正值石虎对秦州上邽城(今甘肃省天水市)发起进攻之际,后赵王石勒正在冀州各地进行巡视。

每到一处郡县,石勒都会要求当地的郡内史召集该郡的高龄长者、孝顺悌友之人、勤劳耕作者以及精通文学的人士前来相见。根据不同人的身份与贡献,石勒给予他们相应的谷物和布帛作为赏赐。

此外,石勒还向州郡的官员们传达旨意:“无论是百姓还是士人,若有任何意见或言论,都不必有所隐瞒。务必让众人知晓朝廷虚怀纳谏的态度,以及我们渴望忠言的决心。”

石勒返回襄国后不久,便接连收到了两个令他欣喜的消息。

其一是石虎成功攻克上邽,彻底消灭了汉赵政权;其二是塞外代国派遣拓跋什翼犍来到襄国作为人质。

石虎攻克上邽的结果其实早在石勒预料之中,毕竟在半年前的洛阳决战中,汉赵皇帝刘曜已被俘虏,太子刘熙退守上邽,只能勉强支撑。然而,代国送子为质的情况则有所不同。

追溯至公元316年三月,代国发生了一场政变,拓跋六修杀害了自己的父亲——代王拓跋猗卢。随后,拓跋猗卢的侄子拓跋普根率兵讨伐并杀死拓跋六修,自立为代王。

同年四月,拓跋普根去世,其子刚出生不久,于是拓跋普根的母亲惟氏扶持这个孙子继任代王之位。然而到了十二月,拓跋普根的儿子也不幸夭折,族人最终推举拓跋郁律成为新的代王。

公元321年十二月,惟氏因惧怕拓跋郁律的权势,担忧其对自己儿子构成威胁,于是设计谋害了拓跋郁律。

当时,拓跋郁律的儿子拓跋什翼犍尚在襁褓之中,他的母亲王氏将他藏在裤腰间,并默默祷告:“若是上天让你活下去,就请你不要啼哭。”

奇迹般地,拓跋什翼犍果然没有发出声音,从而躲过一劫。

之后,惟氏将她的儿子拓跋贺傉立为代王,并派出使者与后赵建立友好关系。然而,后赵方面却称呼代国的使节为“女国”使节。

到了公元325年的十二月,拓跋贺傉去世,其弟拓跋纥那继位成为新的代王。

至公元327年十二月,后赵派遣石虎进攻拓跋纥那。虽然史书中没有明确记载具体原因,但推测可能是因为拓跋纥那即位后不再对后赵表示臣服,从而引发了后赵的军事行动。

在公元329年十二月,代国再次发生内乱。居住于贺兰部(现今内蒙古阴山以北区域)的拓跋郁律之子拓跋翳槐被拥立为新代王,而原来的代王拓跋纥那则被迫逃亡,投靠了宇文鲜卑。

拓跋翳槐决定与后赵修好,甚至将自己的弟弟拓跋什翼犍送往襄国作为人质。石勒命令妥善安置拓跋什翼犍。

此时,拓跋什翼犍年仅十岁,他在后赵为人质近十年,这成为后来的重要伏笔。

随着汉赵政权的灭亡和代国的归附,后赵的疆域迅速扩大。幽、并、冀、青、兖、豫、徐、司、雍、秦等十州的富庶之地已完全纳入后赵版图。此外,南部还占领了扬州、荆州的部分郡县;北部的拓跋鲜卑、段氏鲜卑、宇文鲜卑基本归顺,唯有慕容鲜卑占据平州,仍宣称效忠东晋。

西部方面,后赵与前凉以黄河为界。鉴于石勒功业卓著,汉赵的玉玺也已传至襄国,后赵群臣纷纷劝进。

中山公石虎、左长史郭敖、右长史程遐、左司马夔安、右司马郭殷、参军徐光等人向石勒献上皇帝印玺及绶带,请他登基称帝。然而,石勒并未接受这一提议。

时光飞逝,不知不觉又迎来了一个春天。朝中大臣们再次劝说石勒登基称尊号,经过一番推辞后,石勒最终勉强接受。

公元330年二月,石勒正式称赵天王,虽然没有直接称帝,但实际上已行使皇帝职权。他追尊祖父石邪为宣王,父亲石周为元王;册立刘氏为天王后,长子石弘为太子;封儿子石宏为骠骑大将军、都督中外诸军事、大单于,并晋封为秦王;幼子石恢被封为辅国将军,同时晋封为南阳王;中山公石虎则升任太尉、守尚书令,晋封为中山王;镇守长安的石生被封为河东王,石堪被封为彭城王。此外,石虎之子石邃被任命为冀州刺史,晋封齐王,加封散骑常侍、武卫将军;石虎之子石宣担任左将军,其另一子左卫将军石斌被封为太原王;石虎之子石挺被任命为侍中,晋封梁王。

石勒还对文臣武将进行了广泛封赏:左长史郭敖被任命为尚书左仆射,右长史程遐为尚书右仆射兼吏部尚书,左司马夔安、右司马郭殷、从事中郎李凤、前郎中令裴宪均被任命为尚书,参军徐光则被任命为中书令兼秘书监。

不仅如此,石勒还封赐了开国郡公二十一人、侯二十四人、县公二十六人、县侯二十二人,其余文官武将也各有不同的封赏。

封赏完毕后,侍中任播等人上奏表示,赵国承袭金德而为水德,因此旗帜应以黑色为主色,祭祀时应用白色牲灵,社祭应在十一月举行,腊祭则安排在十二月。石勒对此表示赞同并准奏。

随后,石勒颁布诏书:“从今日起,若有重大疑难事务,八坐高官及委丞郎需共同前往东堂,仔细审议决定。若涉及军国要事需上报,则由尚书令、仆射入宫陈述,无论寒暑昼夜均可随时奏报。”

在石勒称天王并大封群臣之际,作为石勒养子的石聪未能获封王位,而石生与石堪却均被封为王。

石生受封本就在情理之中,而石堪能够封王或许与其擒获刘曜的功绩密不可分。

石聪或许对此并无怨言,但有一个人即便已被封王,心中依然满是不满,他便是石虎。石虎并非对中山王的爵位心存异议,而是对大单于一职被授予石宏感到愤愤不平。

朝会结束后,石虎回到府邸,对其子石邃怒气冲冲地说道:“主上自定都襄国以来,我对他的旨意无不恭敬遵从。然而主上却在襄国安享尊贵,让我冒着生命危险去抵挡流矢飞石。这十八年来,我南征北战,擒获刘岳、驱逐索头,东平齐鲁,西定秦雍,攻伐消灭了十三个州,可以说赵国的大业全靠我的功劳支撑。按理说,大单于的位置应当属于我,可现在却被给了那个年幼的小儿石宏。每每想到此事,我都难以入眠、食不知味。等到主上百岁之后,我定不会给他留下任何血脉!”

不久之后,在石勒刚刚称天王的一次朝会上,石勒端坐于建德殿,尚书右仆射程遐进言道:“陛下,如今天下大体安定,您应当调整治国方略,鼓励忠诚,严惩叛逆。自从陛下起兵以来,对于忠于君王之人,必定加以褒奖;而对于背叛君王之人,则毫不留情地予以诛杀。因此,天下百姓纷纷归附。然而,祖约于一年前投降我国,像这样曾经抵抗赵国又背叛其本国之人,竟然还能安然无恙地生活在襄国,实在令人费解。”

公元329年正月,当时祖约驻扎在历阳(今安徽和县)。东晋冠军将军赵胤派遣部将甘苗进攻祖约,祖约因实力不敌,在正月二十五日率领家人及亲信数百人突围,最终投奔了后赵。

石勒虽然接纳了祖约的投降,但对他的反复无常深感厌恶,甚至不愿亲自接见。他派遣参军王波去责问祖约:“你叛乱失败才来归顺,莫非把我赵国当作逃亡之地?你还好意思见人?”

王波还向祖约展示了后赵之前发布的多道讨伐檄文,但最终还是赦免了他。

然而,后赵天王石勒起初虽无意杀害祖约,但在程遐上奏后,开始动摇。

安西大将军姚弋仲也在朝会上提出相同建议,于是石勒下令逮捕祖约,将其家族内外男性百余口全部处死,而妻妾和女儿则被赏赐给胡人高级官员。

此时,担任左卫大将军的匈奴人王安曾是祖逖的旧部,并受到过祖逖的恩惠。听闻石勒要斩尽杀绝,他叹息道:“怎么能断绝祖逖的血脉呢?”

王安赶到刑场,发现祖逖的庶子祖道重年仅十岁左右,正与族人一起等待行刑。他急忙贿赂刑场官吏,将祖道重救出并藏匿于家中。后来,王安又将祖道重送入寺庙隐居。二十一年后,随着后赵灭亡,祖道重才重返东晋江南地区,这是后话了。

公元330年五月,24岁的前凉西平公张骏抓住机遇,对黄河以南的失地发动军事行动。早在公元327年十月,原本属于凉州的金城郡(今甘肃省兰州市)被汉赵占领。如今,趁着汉赵被后赵消灭的时机,张骏派遣军队渡过黄河,不仅成功收复了金城郡,还进一步将势力扩展至秦州南安郡狄道县(今甘肃省临洮县)境内。此外,张骏还在洮水沿岸设置了五个屯驻点,并为每个屯配备护军。

这一消息传到后赵都城襄国后,后赵天王石勒闻之颇为不悦。然而,石勒当时并未打算借攻克汉赵之势进军凉州,或许他只是希望张骏能主动派使臣归附后赵。

当得知张骏非但没有被后赵的强大气势所震慑,反而积极扩张领地时,石勒自然心生不满。即便如此,石勒仍选择不诉诸武力,而是希望通过和平手段让张骏臣服。

于是,石勒决定派遣孟毅为大鸿胪,出使凉州,授予张骏“征西大将军”、“凉州牧”等职位,并加九锡。石勒希望通过展示仁义之举,促使仅据一州之地的张骏归顺。

当然,石勒当时未对凉州用兵还有另一个可能原因:他正计划通过海路对东晋发起进攻,因此暂时无暇顾及凉州事务。

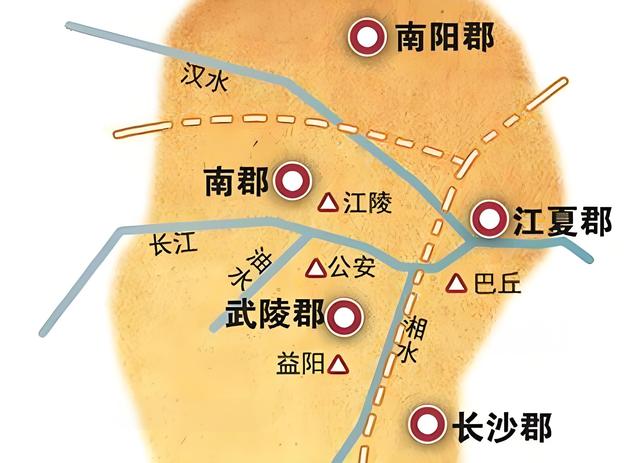

此时的东晋控制着扬州、荆州、广州、交州和宁州五州,但这些地区大多较为荒僻。其中,扬州和荆州的部分北部郡县已被后赵占据。

多年来,后赵一直通过陆路正面攻打东晋,从未考虑从海路攻击其后方。而后赵将领能够提出这一战略,实属难得。虽然史书未明确记载是谁提出了这一建议,但可能是青州刺史刘徵的主意。刘徵是石勒早年的十八骑之一,在青州担任刺史已有七年之久。

公元330年五月,刘徵率领大型舰队从海上向南进发,在扬州东部沿海地区展开袭击。南沙县(今江苏常熟市西北南沙乡,现为福山街道)都尉许儒率部抵抗,但最终被刘徵所斩。

刘徵的部队深入建康(今江苏南京)后方,使得东晋陷入腹背受敌的困境,一度陷入混乱。不过,我们继续回到正题。

同年六月,孟毅从襄国出发前往姑臧(今甘肃武威市),历经长途跋涉才抵达目的地。孟毅向张骏宣读了任命诏书,然而张骏认为臣服于后赵是一种羞辱,因此拒绝接受这一职务。不仅如此,张骏还将孟毅扣留在姑臧,不允许他返回后赵。

由于孟毅未能按时回到襄国,石勒对凉州出使的结果一无所知。直到数月之后,石勒才得知张骏扣押了他的使者,这已是后话。

虽然张骏没有归附后赵,但有一个部族却主动投诚。这个部族名为丁零,世代居住在康居王国(位于中亚地区)。后来,在酋长翟斌的带领下,他们迁徙至中原地区。翟斌本人亲自前往襄国拜见石勒。石勒对此非常高兴,封翟斌为句町王,并允许其部族在后赵境内定居。

半年之后,石勒正式登基称帝。

公元330年九月,在群臣的反复劝谏下,石勒终于正式即位为皇帝,改年号为“建平”,并宣布大赦天下。

石勒追尊其高祖为顺皇、曾祖为威皇、祖父为宣皇、父亲为世宗元皇帝,母亲为元昭皇太后。同时,他还册立刘氏为皇后,石弘为皇太子,并根据文武百官的品级进行了相应的晋升。

关于石勒建立的后赵政权,通常历史学者将其视为十六国之一,认为它与刘渊创立的前赵(汉国)没有直接继承关系。然而,从石勒称王和称帝的时间节点来看,他可能在内心深处确实存在某种继承意识。

公元319年六月,刘曜改国号为“赵”,并称帝,这一行为被史家普遍视为对刘渊汉国的正统继承,因此刘曜的赵国并未被视为一个全新的国家实体。然而,同年十一月,石勒也建立了名为“赵”的政权。这种国号的巧合显然不能简单归因于偶然。当时,石勒仅自称赵王而未称帝,这或许表明他有意让境内的百姓认为,他的政权是在延续刘渊的汉国传统,甚至可以被视为刘曜赵国的一部分。

直到公元329年,刘曜的赵国灭亡之后,石勒才于次年(公元330年)正式称帝。这一时间点的选择,充分体现了石勒对前赵政权的某种继承心态。

此外,值得注意的是,在石勒初称赵王时,其政权并未设置诸如八公、八座等复杂的官职体系;而在他自称为天王之后,太尉、尚书令、中书令、侍中等官职相继出现。这种变化进一步说明,石勒在早期可能刻意避免与刘曜的赵国形成过于明显的对立,而是试图通过一定的形式上的延续性来巩固自身的合法性。

这样的分析,并非为了否定石勒独自开疆拓土、建立政权的伟大功绩,而是希望尝试揭示他在特定历史背景下的真实心理状态。石勒作为一个出身卑微却最终成就霸业的枭雄,其内心世界无疑充满了复杂性和多层次的考量。

郭敬计退周抚,石生威震凉州公元330年九月,石勒刚刚登基称帝,便着手规划南征东晋的军事行动。提及此次南征,早在同年五月,石勒已派遣青州刺史刘徵率领舰队从海上南下,进攻东晋的扬州地区。此次行动取得了一定战果,成功斩杀了南沙县(今江苏省常熟市福山街道)的都尉许儒。

然而,不久之后,刘徵便率军返回青州,可能是因为长途奔袭缺乏后勤支援所致。

尽管首次尝试未能深入发展,但刘徵并未放弃通过海路攻打东晋的想法。很快,他再次扬帆起航,展开新一轮的南下攻势。

到了公元331年正月,刘徵的舰队深入东晋扬州吴郡(今江苏省苏州市)境内,先后攻掠了娄县(今苏州市昆山市)和毗陵郡的武进县(今常州市武进区)。面对来势汹汹的敌军,东晋朝廷迅速反应,派遣驻扎在丹徒(今江苏省镇江市)的徐州刺史郗鉴率部迎击。经过一番激战,郗鉴成功将刘徵驱逐出东晋领土。显然,海路进攻并非石勒唯一的战略选择,他仍在积极筹备陆路南下的计划。

石勒决定以荆州为突破口,对东晋发动全面攻势。

而作为荆州的战略要地,襄阳(今湖北省襄阳市)自然成为石勒首选的目标。襄阳地处汉水之滨,由樊城(今湖北省襄阳市樊城区)与襄城(今湖北省襄阳市襄城区)两部分组成,二者隔汉水相望,樊城位于北岸,襄城则踞于南岸。当时,东晋守将周抚正驻守在汉水南岸的襄城,严阵以待,准备抵御石勒的入侵。

石勒决心攻占襄阳,于是将这一重要任务交给了驻守荆州南阳郡(今河南省南阳市)的荆州监军郭敬和南蛮校尉董幼。石勒不仅下达了明确的指令,还对此次行动表现出了高度的关注。他或许担心郭敬的兵力不足,难以与周抚抗衡。

这种担忧背后还有一个原因:郭敬曾是石勒的恩人。少年时期的石勒在困顿之际,曾受到郭敬的资助和支持。正因如此,石勒一向以知恩图报著称,特意为郭敬提供兵力支持,并亲自过问作战细节。石勒派遣快马传令,要求郭敬率军进驻汉水北岸的樊城,与驻扎在汉水南岸襄城的周抚形成对峙之势。同时,他还命令郭敬保持低调,偃旗息鼓,营造出寂静无人的假象。如果对方派人侦察,郭敬则按照石勒事先安排的计策应对。

另一边,东晋襄阳守将周抚出身庐江寻阳(今江西省九江市),字道和,是西晋梁州刺史周访之子。他性格刚毅,颇有其父风范,但在统兵能力上却稍逊一筹。

周抚早年曾担任王敦的从事中郎,参与了王敦之乱。然而,随着叛乱被平定,周抚被迫逃亡。后来,东晋朝廷赦免了王敦余党,周抚也因此得以重新出仕。公元326年,司徒王导任命周抚为从事中郎。之后,他参与平定了苏峻之乱,并于公元329年升任南中郎将,负责监督沔北军事,镇守襄阳。周抚到任后,将主力部队部署在汉水南岸的襄城,而汉水北岸的樊城几乎处于不设防的状态。

公元330年九月,郭敬率领部队进占樊城时,周抚却无力阻止。当得知后赵军队已抵达汉水北岸时,周抚派遣侦察兵前往汉水岸边探查敌情。

侦察兵到达汉水边后,听到对岸传来喊话声:“晋国守将听好了!你们固守也无济于事,七八天之内,赵国的骑兵就会赶到,到时你们插翅难飞!”侦察兵急忙返回向周抚汇报。由于不清楚敌军真实情况,周抚不敢贸然派兵渡河作战,于是命令侦察兵再次侦查,确认后赵的大队骑兵是否真的到来。

数日后,郭敬命南蛮校尉董幼带领士兵牵着数百匹战马来到汉水北岸渡口,为战马洗澡。洗完一批后,又牵来另一批,昼夜不停。次日,他们还将之前洗过的战马重新牵到渡口清洗。

东晋的侦察兵目睹这一幕,迅速回报周抚。

周抚被郭敬的“循环浴马”之计所迷惑,误以为赵国的大队骑兵正陆续抵达。他越想越害怕,最终决定率部向东南方向撤退。这一撤就是六七百里,直到武昌郡(今湖北省鄂州市)境内才敢驻扎下来。

郭敬得知周抚南撤后,立即率部南渡汉水,顺利占领襄阳。进入襄阳后,郭敬下令各将领约束士兵,不得抢掠百姓,使得城内秩序井然。许多因战乱逃至襄阳的北方流民纷纷支持郭敬进城。

东晋驻守在襄阳以南两百余里的石城(今湖北省钟祥市)的守将魏遐,听说后赵将领郭敬占领襄阳后,便带领部众前往襄阳归降郭敬。

郭敬发现襄阳分为襄、樊两座城池。

郭敬决定驻守汉水北岸的樊城,但担心汉水南岸的襄城难以固守。经过与董幼商议,他们决定拆毁襄城城墙,从而让襄阳仅剩樊城一座城池。郭敬还派人前往襄国,向后赵皇帝石勒报告占领襄阳的战绩。

石勒接到捷报后大喜过望,随即下旨提拔郭敬为荆州刺史,负责镇守襄阳。而东晋朝廷得知周抚不战而退、丢失襄阳的消息后,下旨罢免了周抚的官职。后来,周抚镇守益州二十年,官至益州刺史,威名远扬,但这已是后话了。

石勒在谋划夺取荆州襄阳期间,前凉张骏扣留了小股使节孟毅于姑臧(今甘肃省武威市),这一消息很快传到了襄国。

得知此事后,石勒对年仅24岁的张骏的行为十分不满,认为其不够尊重后赵权威,于是暗下决心,一定要找个机会教训张骏,迫使其向自己称臣纳贡。

不久之后,一个合适的契机出现了,而这个契机与秦州刺史临深密切相关。说起临深的身世,他原本是王弥旧部赵固和王桑的手下长史。公元312年四月,当赵固和王桑得知他们的主公王弥被石勒杀害后,担心自身难保,决定返回汉赵当时的都城平阳(今山西省临汾市)。

然而,在渡过黄河、接近魏郡邺城(今河北省临漳县西南邺镇)时,赵固和王桑又开始担忧会遭到魏郡太守刘演的伏击。为了自保,他们一度打算将临深作为人质交给刘演以示投降。但随后,赵固和王桑又改变主意,决定重新投靠汉赵。然而,就在这个时候,临深联合将领牟穆率领一万人马叛变,转而投奔了刘演。

同年七月,当石勒从葛陂(今河南省平舆县东)北上经过邺城时,临深和牟穆选择向石勒归降,并从此成为石勒麾下的重要将领。凭借卓越的军事才能,临深逐渐受到石勒的信任,最终被委派镇守上邽(今甘肃省天水市),并出任秦州刺史。

时间来到公元330年九月,正值金秋时节,驻守上邽的秦州刺史临深接到了一则重要情报:休屠王石羌(《晋书》中称其为王羌)占据桑城(今甘肃省临洮县南),突然宣布脱离后赵,转而归附东晋。休屠王石羌原本是匈奴人,其父石武曾归降汉赵,后来随着汉赵的灭亡,石羌自然也就成为了后赵的属臣。

如今,石羌却公然宣称效忠东晋,这让临深感到极为恼怒,认为这是对自己作为后赵边关守将权威的公然挑衅。于是,临深决定一边向襄国上报此事,一边采取军事行动。尽管手中兵力有限,但他仍命令长史管光率领现有的州府军队先行出征,讨伐石羌。

从上邽城向西行进四百余里,方能抵达桑城。管光所率领的部队历经十余日跋涉才到达目的地,然而此时他的部众不仅数量稀少,而且早已疲惫不堪。

相比之下,石羌的军队则以逸待劳,士气正盛。双方刚一交锋,管光便大败而归。这一战果迅速传开,导致秦州陇西郡一带的氐羌部落纷纷宣布脱离后赵,使得整个陇西地区陷入混乱。

无奈之下,管光只能派遣信使快马返回上邽,向刺史临深汇报情况。

另一边,上邽城中的秦州刺史临深在接到管光战败的消息后,立即再次派出使者火速赶往襄国,向后赵皇帝石勒求援。

然而,石勒并未等到临深第二次上报才采取行动。实际上,早在收到石羌反叛的初次奏报时,石勒便已开始谋划应对之策,并命令驻守长安的河东王石生率军西进。

此刻,石生已经抵达陇城(今甘肃省张家川回族自治县),距离临深所在的上邽城仅百余里。尽管史书未明确记载石生与临深是否亲自会面商讨对策,但可以推测二人之间必然有过联络,管光战败的消息也必定传到了石生耳中。

面对石羌强大的实力以及长途奔袭所带来的不利因素,石生深知此战难以硬拼取胜。作为一位经验丰富的将领,他决定采用智取之策,以谋略击败石羌。

在历史长河中,有这样一段故事:休屠王石羌与他的堂兄石擢(《晋书》中称为王擢)之间素有嫌隙,彼此关系紧张。这一情况被河东王石生得知后,他决定利用此矛盾,试图拉拢石擢共同对抗石羌。

于是,石生派遣使者携带丰厚的礼物秘密前往桑城拜见石擢。使者转达了河东王石生的意图,称其正率领数万精锐部队从长安出发,即将抵达桑城,希望石擢能够归顺后赵,并与石生联手讨伐石羌。同时,使者还向石擢赠送了大量财物,石擢欣然同意成为石生的内应。数日之后,河东王石生的军队顺利到达桑城,并对石羌发起了进攻。

正如约定,石擢积极响应石生,两人合力攻打石羌。石羌最终惨败,仅带着少数亲信和家人逃往凉州,投靠了张骏。

为了防止秦州境内的夷族再次发生叛乱,石生下令将秦州内五千多户富有势力的夷族迁徙至雍州境内。

再说石羌逃至姑臧,寻求前凉西平公张骏的庇护。张骏听闻石羌战败的消息以及后赵河东王石生的大军已抵达距离黄河仅百余里的桑城,心中满是恐惧。他清楚自己曾趁乱占据河南地区,还扣留过后赵的使节,早已与后赵结怨,因此担忧石生会继续北进攻击凉州。

经过深思熟虑,张骏决定释放后赵的大鸿胪孟毅,并接受后赵的任命。他还派遣长史马诜随同孟毅一同前往后赵的都城襄国,向石勒表示臣服并进贡。至此,凉州归于后赵统治之下,张骏被封为凉州牧。