“神仙打架,凡人遭殃”,这句大家耳熟能详的话,出自一部充满奇幻色彩的《封神演义》。这部明代神魔小说,以其独特的想象力,构建了一个神、仙、人、妖共同演绎的宏大世界,描绘了商周交替之际,各方势力为了争夺天下正统,展开的一场场惊心动魄的斗争。从姜子牙手持打神鞭,兴周灭商;到哪吒闹海,脚踏风火轮,大显神通;再到妲己祸乱朝纲,魅惑纣王,一个个鲜活的人物,一段段精彩的故事,不知陪伴了多少人的童年。

这不,《封神第二部:战火西岐》、《哪吒之魔童闹海》两部电影同时登陆2025年春节档引发观影热潮,虽然导演不同、剧情不同,其故事内核却是脱胎于同一个神话传说话本:《封神榜》。

在封神世界里,地理布局是以中原为中心展开的。中原地区,那可是妥妥的核心地带,政治、经济、文化的中心,商朝的都城朝歌,就位于中原地区,这里宫殿巍峨,市井繁华,达官贵人、文人雅士云集,是整个天下的心脏。围绕着中原地区,分布着各路诸侯的领地。小说以及电影都有提到 “有四路大诸侯率领八百小诸侯:东伯侯姜桓楚居于东鲁,南伯侯鄂崇禹,西伯侯姬昌,北伯侯崇侯虎。每一镇诸侯领二百镇小诸侯,共八百镇诸侯属商” ,这四路大诸侯就像四方的守护者,拱卫着商朝的天下。

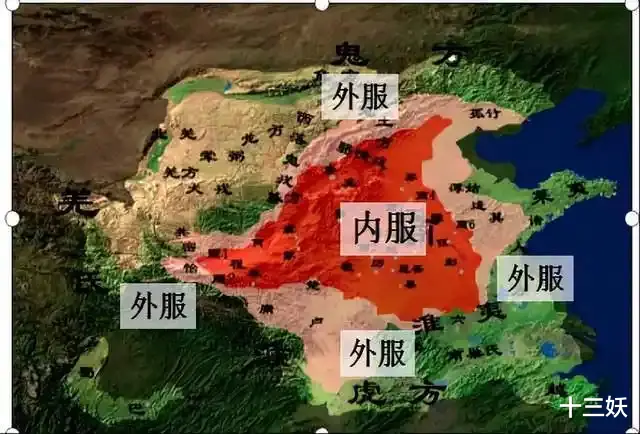

中国古人看待世界,先定中原,中原四周为四夷:南蛮北戎东夷西狄,由此有了古人独特的世界观,也因中央之国的缘故我们生活的这片大地有了中国的概念雏形。

今天咱们就来探讨一下封神世界下,四夷是如何划分的,谁才是蛮夷?这些蛮夷又是如何纳入中国版图,融入中华民族这个大家庭的吗?

在《封神演义》里,东夷大致位于现在的山东、江苏等地,也就是东伯侯姜桓楚的领地。姜桓楚身为 “天下八百诸侯之首” ,权力那叫一个大,他的女儿还是纣王的正妻姜王后,地位尊贵无比。

在封神故事里,东夷虽然名义上臣服于商朝,可实际上并不老实,经常和商朝发生冲突。就说纣王的父亲帝乙在位时,就和东夷战争不断,为了缓和关系,帝乙才把姜桓楚封为东伯侯,还让太子受娶了姜桓楚的女儿东姜 。可即便这样,双方的矛盾也没有彻底消除。到了纣王时期,东夷更是时不时地搞点小动作,让商朝头疼不已。后来,姜王后被妲己害死,姜桓楚也被诬陷谋反,惨遭杀害。这一下,可彻底激怒了东夷,姜桓楚的儿子姜文焕直接竖起反旗,加入了西周的阵营,和商朝对着干。

周王朝建立后,将最大的功臣姜子牙分封到此地,同时分封周王室最为得力的王亲周公旦的封地于此,于是这片地区也有了齐鲁大地的称呼,齐桓公九合诸侯,首霸春秋,鲁国出孔子,一代文圣,千年儒教,经过商周两朝数百年的努力,所谓东夷彻底消失在历史的长河中,成为中华民族不可分割的一部分。

南蛮在封神世界里,主要指的是南方的一些地区,大概就是南伯侯鄂崇禹坐镇的湖广北部。这里多山林,气候炎热潮湿,生活着众多的部落,风俗各异,和中原地区的文化差异很大。在中原人眼里,南蛮就是野蛮、落后的代名词,他们的生活方式、风俗习惯都让中原人难以理解。

鄂崇禹作为南伯侯,管理着南方二百路小诸侯,虽然名义上臣服于商朝,可实际上也有自己的小算盘。纣王荒淫无道,害死了姜王后,还想斩草除根,把四大诸侯骗入朝歌。鄂崇禹为人刚直,为了救东伯侯姜桓楚,在朝廷上和纣王争论,结果被纣王下令枭首。

武王伐纣,事成之后分封诸侯,熊绎被封为楚子,所谓:辟在荆山,筚路蓝缕,以处草莽。跋涉山林,以事天子。楚国八百年,楚人一路筚路蓝缕,从最初封地不过50里的小诸侯,一跃成为与晋争霸,与秦争雄的超级大国,鼎盛时期疆域涵盖如今的湖北全部、湖南、重庆、广东、安徽、江苏、河南、江西的大部分地区。这些地区在封神世界中自然也处于南蛮地区了,楚国第一位楚王熊渠,自封为楚王时说:我蛮夷也,不与中国之号谥。这句话便为楚国定了性,南蛮!

然而,楚国八百年的治理,虽然与中原的商周文化演化出独特的楚文化,可确实一脉相承,离骚楚辞的独特魅力,共同铸就了中国汉文化的底蕴,所谓的南蛮早已在秦灭楚统一六国置郡县,书同文车同轨的浪潮中融为一个整体,不分彼此。

西戎主要分布在西方,大致在今天的陕西西部、甘肃、宁夏、青海等地。在封神世界里,西戎的范围和西岐周边的情况密切相关。西岐是西伯侯姬昌的领地,这里是周人的大本营,也是后来周朝的发源地。西戎和西岐之间,既有交流,也有冲突。一方面,西戎和西岐的周人在文化、经济上有一定的交流,周人从西戎那里学到了一些先进的技术和文化;另一方面,双方也经常因为领土、资源等问题发生冲突。

周穆王曾以西戎没有进献祭祀物品为由发动征伐,此后,从周穆王到周厉王,再到周宣王,几代周天子都在与西戎反复征战。虽然取得过多次胜利,却始终无法彻底解决问题。西戎凭借其游牧民族的特点,战败时暂时退避,时机成熟就卷土重来。这种打不完的战争极大地消耗着西周的国力。最终在周幽王时期,犬戎与申侯联手,利用周朝内部的矛盾一举攻破了镐京,西周王朝就此轰然倒塌。新即位的平王为避犬戎之祸迁都洛,西周灭亡,东周建立,春秋战国的大幕由此拉开序幕。

老秦人在周朝发源地上艰难求生,几代秦君的励精图治之下,不断扩张地盘,南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡,最终始皇帝奋六世之余烈,一统六国。

汉承秦制,大汉帝国在秦帝国的废墟上建立,大汉400年的基业彻底稳定了这片黄土高原,张骞凿通西域,大汉设立西域都护府,再次将西方的概念向外扩张千余里,也彻底将这片土地纳入中国版图。

北狄活跃在北方,主要是北伯侯崇侯虎统领的山西、河北等地。这里气候寒冷,土地贫瘠,北狄人多以游牧为生,骑马射箭是他们的强项。他们的生活方式和中原地区截然不同,在中原人眼中,北狄人是野蛮、凶狠的代名词。

崇侯虎对纣王言听计从,为了讨好纣王,修建摘星楼、鹿台等建筑。在封神故事里,崇侯虎被自己的弟弟崇黑虎送到了姜子牙手中,落得个被杀的下场。

西周建立之初,分封天下诸侯,周成王桐叶封弟而有晋国,晋国的大本营便在山西。封西周宗室姬奭于燕,燕国站稳脚跟后,向冀北辽西扩张,定都蓟,也就是今天的北京。

西周宗室建立的燕国、晋国(后三家分晋),在八百余年的治理下,深刻打入了中原文化的烙印,顺理成章的成为中华文化的重要组成部分。

封神世界下,大邑商坐镇中央,统御四方诸侯邦国。小邦周逆袭取代大邑商,成为新的天下共主,在封神的时代背景下,分封制犹如一颗璀璨的明星,照亮了国家治理的道路。周天子把土地和人民分封给王室子弟、功臣以及古代帝王的后代,让他们在各自的封地上建立诸侯国。

诸多诸侯国建国之初,面临着严重的生存危机,诸侯国之间相距甚远,城外危机重重,唯有一座城市勉强保留着文明的火种。西周灭亡后,这种情况更为严重,中原文明几近灭绝,齐桓公九合诸侯,尊王攘夷才重新确定了华夏秩序,文明的星火由此点燃整个华夏大地,化夷为华,商周时期的四夷最终成为中国版图重要的一份子,彼此密不可分。

分封制度下,封君对封地掌握绝对的控制权,经济军事财政一把抓,封地产出全为封君所有,自然对于封地建设极为上心,对于对外扩张极为热衷,因为需要变强于是对外扩张,因为对外扩张因此更强,如此良性循环下自然疆域越来越大。

分封制对四夷地区的发展起到了巨大的推随着中原文化的传播和经济的发展,四夷地区的社会结构逐渐发生了变化 。原来的部落社会逐渐向封建社会过渡,出现了阶级分化和国家的雏形 。诸侯们在自己的领地内建立了政权,设置了官职,制定了法律,加强了对人民的统治。

分封制就像是一座桥梁,连接了中原地区和四夷地区,促进了双方的交流和融合 。在分封制的影响下,四夷地区逐渐融入了华夏文明的大家庭,成为了中华民族的重要组成部分。

当然分封制也是有很多不足,秦楚燕赵国家林立,若无秦始皇一统六国,定下中央集权,如今的中国大地恐怕只会是另一个欧洲。秦汉之后,分封制形同虚设,对外扩张以行政手段为主,地方羁縻,改土归流,编户齐民等手段,相比较分封制而言,耗时日久,糜费颇多,好处在于稳定,一旦拿下,基本不可能反叛。

从封神世界中古人的四夷中原观,到分封制下四夷地区的变迁与发展,我们仿佛穿越了时空的隧道,领略了一段波澜壮阔的历史画卷 。东夷、南蛮、西戎、北狄,这些曾经被视为蛮夷的地区,如今已成为了中华大地不可或缺的一部分 。它们的文化、风俗、历史,都融入了中华民族的血脉之中,成为了我们共同的精神财富。

历史是一面镜子,它能让我们看到过去,也能让我们展望未来。让我们一起走进历史的世界,探寻那些被遗忘的故事,感受历史的魅力。

所谓四夷,从来不是一成不变,随着时间的推移,不断地发生着变化。在先秦时期,四夷观念刚刚形成,那时候,中原地区的人们以自己为中心,把周边的少数民族和地区看作是落后、野蛮的代表,和自己有着很大的区别。这种观念的形成,和当时的地理环境、经济发展、文化差异等因素都有关系。中原地区土地肥沃,气候适宜,很早就发展起了农耕文明,人们过着相对稳定的生活。而周边的少数民族地区,有的是草原,适合游牧;有的是山林,适合渔猎,生活方式和中原地区截然不同。

四夷观念也在一定程度上影响了中国的疆域变化。在古代,中原王朝为了抵御四夷的侵扰,或者为了扩大自己的势力范围,经常会进行战争。秦始皇统一六国后,派军队南征百越,把岭南地区纳入了中国的版图;汉武帝时期,多次出击匈奴,打通了西域,让汉朝的疆域得到了很大的扩张。这些战争虽然带来了痛苦和损失,但是也让中国的疆域不断扩大,促进了民族的融合和文化的交流。

在封神世界的奇幻光影中,我们沿着东夷西狄、南蛮北戎的足迹,探寻了它们与当今中国地域的神秘关联。从山东、江苏的东夷故地,到两湖两广的南蛮区域;从陕西、甘肃的西戎之地,到京津冀的北狄草原,这些古老的 “四夷” 地区,就像历史长河中的璀璨星辰,在岁月的流转中,与中原文化相互交织、碰撞,共同绘就了中华文明这幅波澜壮阔的画卷。

四夷观念的演变,见证了中华民族从最初的自我认知,到逐渐接纳、融合周边民族的过程。在这个过程中,我们看到了战争的残酷,也感受到了文化交流的温暖;看到了民族之间的差异,也体会到了团结统一的力量。

“五十六个星座,五十六枝花,五十六族兄弟姐妹是一家。” 让我们携手共进,在传承与融合中,共同书写中华民族更加辉煌的明天,让中华文明的火种,在世界的舞台上永远闪耀!