1979年10月初,河北遵化县的清东陵裕陵妃园寝发生了一件意外事件。这里是乾隆皇帝三十六位妃嫔的安息之地,包括皇后、皇贵妃、贵妃等不同等级的后宫成员。容妃墓前的台阶条石突然断裂并下陷,这一变故让原本埋藏的地宫门楼重新暴露。门楼已经部分倒塌,大部分浸泡在积水中。东陵工作人员使用抽水机排干积水后,发现砖石结构的地宫门敞开,顶门石不知所踪,墓室内一片混乱。长期泡水导致红漆棺木移位,斜放在棺床上。棺内随葬品被洗劫一空,仅剩一副完整的头骨、肢体残骨、一条花白发辫、印有江宁和苏州织造印记的衣料碎片,以及朝服和朝冠的残片。

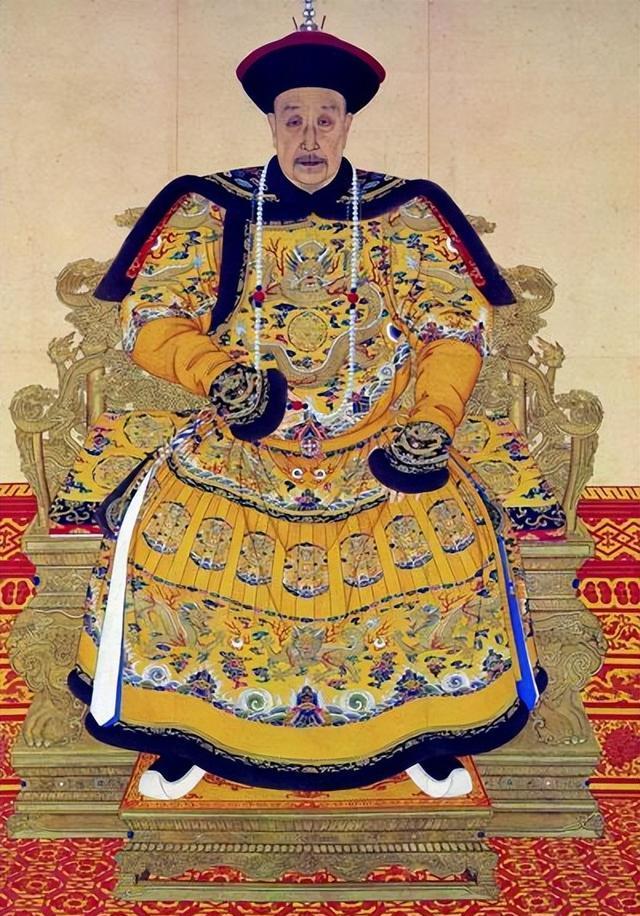

容妃,本名巴特玛,出身于和卓家族,生于1734年,也就是雍正十二年。她的父亲是回部台吉和扎赉,又称艾力和卓。她的家族在当地颇有声望,她的叔叔额色尹和帕尔萨都是台吉,而她的哥哥图尔都,也叫哈山和卓,则是辅国公。容妃的家族世代居住在叶尔羌。在回部民间,她有个别名叫“伊帕尔罕”,意思是“香妃”。

和卓巴特玛最初嫁给了小和卓木霍集占,但后来被霍集占休掉。清朝平定大小和卓叛乱时,清军从霍集占的营地救出了她(霍集占逃跑时把她关押并派人看守),之后她被带回北京。由于她的父亲、叔叔和哥哥在平定大小和卓的战斗中有功,加上和卓巴特玛容貌出众,这让注重后妃外貌的乾隆皇帝一眼相中(乾隆的后妃大多颜值很高)。此外,新疆刚被平定,为了适应地方习俗,乾隆决定将她纳入后宫,尽管她之前有过婚姻经历。

在乾隆二十五年,和卓巴特玛被授予和贵人的封号。两年后,她晋升为容嫔。到了乾隆三十年,她陪同乾隆皇帝进行南巡。又过了三年,她被提升为容妃。乾隆三十六年,她再次随皇帝东巡。最终,在乾隆五十三年,和卓巴特玛去世,其金棺被安葬在裕陵的纯惠皇贵妃园寝。

据史料记载,容妃虽未给乾隆生下子女,却深得皇帝喜爱。到了乾隆四十六年,随着豫妃、庆贵妃(嘉庆帝养母)和令皇贵妃(嘉庆帝生母)相继离世,47岁的容妃在后宫地位迅速上升,成为第三号人物,仅次于愉妃和颖妃,达到了她一生中权势与荣耀的最高点。

容妃平时在宫里总是穿着自己民族的服饰,只有在重要仪式上才换上满族服装。她有自己的回族厨师,专门为她准备家乡风味的饭菜。即使年纪大了,不再侍寝,乾隆皇帝依然对她宠爱有加,经常赏赐她东西。最后一次赏赐是在她去世前五天,也就是乾隆五十三年四月十四日,给了她十个春橘。容妃去世后,乾隆下令将她多年积攒的物品分发给宫里的妃嫔、公主、格格、仆人和她的娘家人,希望这些人能时常想起她。下葬时,乾隆还特意让皇八子仪郡王永璇一路护送她的灵柩到清东陵,可见他对容妃的感情有多深。

在新疆喀什市东北的浩罕村,有一座被称为“香妃墓”的陵墓。相传,容妃在临终前向乾隆皇帝表达了希望遗体能够回到故乡的愿望。乾隆被她的思乡之情打动,特意下令将她的灵柩送回新疆,安葬在和卓氏家族墓地。这座墓地占地30亩,始建于1640年,经过300多年的修缮和扩建,现在共有58个墓堆。民国时期,由于传说香妃葬在此处,这座墓地逐渐被称为“香妃墓”。当时,新疆许多信仰伊斯兰教的民众坚信香妃,也就是容妃,实际上就安葬在喀什。

关于香妃(容妃)的安葬地点,自民国以来民间一直存在争议。双方各持己见,互不相让,都指责对方的墓是衣冠冢,声称自己这边的才是真正的香妃陵寝。更有人添油加醋,把北京陶然亭北边一个长满芦苇的土堆也扯进来,当地老人称它为“香冢”,于是又有人说这就是香妃的墓地。

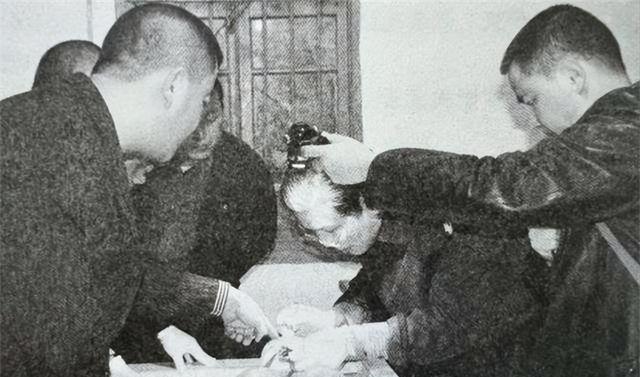

清东陵的容妃墓地宫意外开启,棺内遗骸的发现为确认墓主身份提供了关键线索。为此,清东陵管委会迅速组建了清理小组,由新调入的清史专家、文博研究员于善浦担任组长,负责对这座曾遭盗掘的地宫进行紧急清理和研究工作。

清理后,棺内发现的物品包括:紫色底色的织金龙袍布料、深棕色带有金色云纹的妆花缎料、金黄色暗花吉祥图案的缎料、八达晕织锦床褥、白色八宝哈达、两颗猫眼石、二十四颗珍珠、七颗碧玺珠、二十颗红蓝宝石、五颗丝纽扣、两对镀金耳环、绣有龙纹的袍服、贴绣龙纹的锦褥、绫质袍服、绫质裙子、三梭罗织物、花罗黑纱等残片。

通过考古研究,容妃墓中发现的红色漆棺上刻有阿拉伯文的“以真主的名义”字样,这表明墓主信奉伊斯兰教。棺内出土的猫睛石,根据历史记录,是清朝妃子朝冠上的装饰,证明墓主生前为妃子。此外,棺内丝织品上印有江宁织造和苏州织造的标记,这两家是清代专为皇室服务的织造机构,这种丝织品只有皇室成员才能使用,进一步证实了墓主的皇家身份。

虽然大部分证据都指向墓主可能是容妃,但最关键的一点仍有疑问——她真的是容妃吗?由于墓葬曾遭盗掘,棺椁被破坏,遗骨的身份难以确定。因此,墓主是否为容妃仍存疑。

然而,十年动荡导致国内法医鉴定机构陷入瘫痪,原本受过专业训练的法医人员分散在全国各地。这种情况下,于善浦要找到一位专业过硬、具有公信力的法医专家极其困难,使得容妃墓主人身份鉴定工作被迫中断。这一停就是整整五年。

陈世贤运用法医人类学的专业知识,对头骨进行了详细分析。他指出,该头骨面部较扁平且宽,接近瓜子脸型,部分牙齿缺失,表明其主人是一位中老年黄种女性。此外,头骨的五官位置、眉骨、颞骨、颧骨和鼻梁骨显示出高加索人种的特征,这与新疆维吾尔族女性的外貌特征相符,也与容妃的出身背景一致。通过骨龄测定,陈世贤推断尸骨主人的死亡年龄在53至54岁之间。根据历史记载,容妃于乾隆五十三年(公元1788年)去世,享年54岁,这一结果与陈世贤的鉴定结果高度吻合。

在鉴定过程中,还发生了一个有趣的小插曲。有工作人员好奇地问陈世贤教授,关于香妃自带体香的传说是否属实,能否通过鉴定得到证实。陈世贤笑着解释道,这具尸骨只是一名普通的女性,和其他女性没什么区别。从生理学角度来看,每个人都会通过汗腺和皮脂腺分泌出独特的气味,内脏的气味也会通过某些器官排出体外,因此每个人的体味都有所不同,有的浓烈,有的清淡。至于容妃身上的香味是否属于这类气味,他无法确定。但他推测,像容妃这样注重生活品质、爱美的女性,平时可能经常沐浴并使用带有特殊香气的高级脂粉。这些脂粉的香味与她本身的体味混合后,可能会比一般女性更香。至于具体有多香,他开玩笑说,恐怕只有乾隆皇帝才知道。这番话引得在场的人都笑了起来。

陈世贤的鉴定报告显示,于善浦确认东陵裕陵妃园寝中的容妃墓遗骨确实是乾隆皇帝的容妃——和卓巴特玛,也就是大家熟知的“香妃”。喀什的那座所谓的“香妃墓”实际上是容妃娘家的家族墓地,里面可能还存放着容妃死后送回故乡的一些物品。至于陶然亭北的那个土堆,纯粹是民间传说,没有任何历史依据。

在资深法医专家陈世贤的专业鉴定后,关于"香妃"最终安葬地的争议终于尘埃落定。经过严谨的考证和科学分析,这一历史悬案得到了明确的结论,使得长久以来的学术讨论画上了句号。陈世贤凭借其丰富的经验和专业知识,为这一历史谜题提供了确凿的证据,消除了各方对此事的种种猜测。这一结论的得出,不仅解决了学术界的争议,也为相关历史研究提供了重要的参考依据。通过科学手段和历史考证相结合的方式,这个困扰学界多年的问题最终得到了圆满的解答。