此次军衔评定有一项关键准则:自中华人民共和国成立以来,那些从军队转至地方任职的人员将不再被授予军衔。这条规定明确了转业人员的军衔授予范围,体现了国家对军队和地方工作性质差异的区分。

这项政策并非绝对化处理,对于在革命斗争时期有重大功绩的人员,仍需尊重其个人意愿,认真评估其想法和情绪。在具体执行过程中,将采取差异化的处理方式,确保特殊群体的合理诉求得到妥善解决。决策时会着重考虑这些历史功臣的实际情况,避免简单化的处理方式,以体现政策的灵活性和人文关怀。

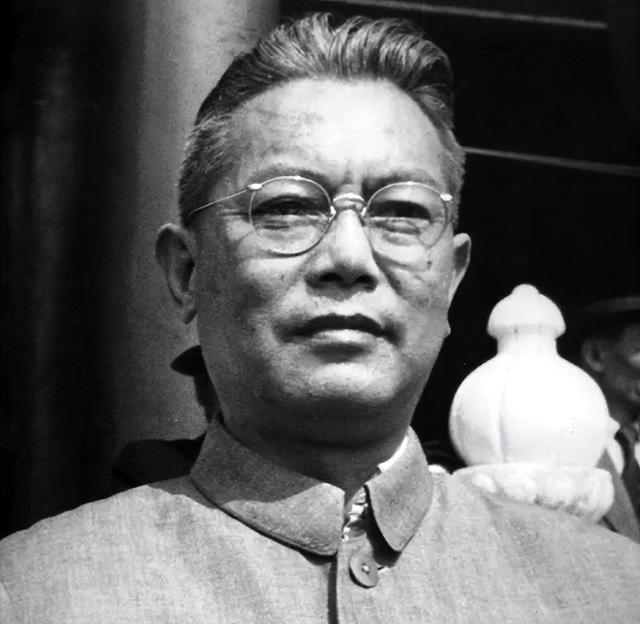

以李先念为例,他在红军时期曾任红30军政委,抗日战争期间出任新四军第5师师长兼政委,解放战争时期又担任晋冀鲁豫野战军副司令员和中原军区副司令员,完全符合授予大将军衔的条件。然而,新中国成立后,李先念转入地方工作,1954年调任中央,担任副总理兼财政部长。因此,在1955年进行军衔评定时,李先念的情况显得与众不同。

针对这一难题,毛泽东直接与李先念进行了深入交流。

那天下午,李先念到了毛主席的住所。简单的问候之后,毛主席直接切入正题,问他:“你对这次的军衔授予有什么想法?”

李先念听后,回应道:“主席,我现在已经在地方任职,就不参与这次军衔评定了。”

毛泽东表示赞同,说道:“咱们想到一块去了,我的想法和你一样。到地方工作后,就不要再参与军衔评定了,我也不打算要军衔,那只是个形式。不过,军衔确实是对大家战场贡献的认可。按你的资历,评个大将完全没问题。”

李先念起身,坚定地回应道:"主席,我不需要任何军衔。只要能在您的指挥下做事,哪怕让我做个普通的上士班长,我也心甘情愿。"

毛泽东听完后,开怀大笑。

毛主席此次约见李先念,除了其他议题外,还有一个重要考虑。由于李先念曾在红四方面军任职,毛主席想听听他的看法,了解在红四方面军的将领中,谁最适合被授予大将军衔。这次谈话旨在通过李先念的亲身经历和观察,为评定军衔提供参考。

评定军衔是一项复杂的工作,不能单纯依据战功和资历来决定。在革命战争时期,每个人的任务和职责各不相同,导致战绩和贡献存在差异。这种差异并非个人所能左右,而是由革命任务的需求决定的。因此,在评定军衔时,必须综合考量各方面的因素,确保公平合理。

在红军的三大主力部队中,元帅和大将都需要有各自的代表人物。徐向前作为红四方面军的最高指挥官,成为元帅是顺理成章的事。那么,谁能够代表大将这一级别?

李先念在红四方面军待了很多年,对那里的将领们了如指掌。所以,当毛主席问到这个问题时,李先念稍微思考了一下,回答道:“我觉得王树声最合适。论功劳、资历,还是个人能力和作风,王树声都够格当大将,红四方面军里没人会不服他。”

毛主席听完后微微一笑,赞许地说:“关于军衔的事,我们的想法完全一致。你提出的评衔意见和推荐的人选,都和我想到一块儿去了。这充分体现了你的格局和眼光。”

李先念听到毛主席的表扬,显得有些局促,马上回应道:“主席,我的思维水平离您还有很大距离,我还需要继续努力提升自己。”

李先念原本在湖北担任主要领导职务,后来被调往中央出任财政部长。面对这一新角色,他感到有些忐忑,因为此前他并未直接参与过经济管理工作,缺乏相关经验。他担心自己可能无法胜任如此关键的职位,心中难免有些不安。

毛泽东了解到李先念的担忧后,专门安排了一次会面,给予他充分的信心和支持。这次谈话消除了李先念的疑虑,使他能够全身心投入到经济管理工作中,并在此领域取得了显著成就。