在这个智能制造、绿色制造蓬勃发展的时代,我们的制造业却迎来了一个让人焦虑的难题——高级技工短缺。

别误会,这可不仅仅是缺人,而是缺到了“机器在转,人不在岗”的地步。

一边是企业开出月薪过万的高薪,另一边却是年轻人宁愿去当外卖员、直播带货,也不愿意进车间干一线工作。

高级技工短缺的问题到底有多严重?据权威媒体数据,缺口已经将近3000万。

这不仅制约了制造业发展,还让转型升级的脚步举步维艰。

更讽刺的是,这些技工岗位不仅工资高,还掌握着制造业的命脉,可却始终难逃“蓝领”低地位的刻板印象。

到底是年轻人错过了高级技工的高薪机会,还是我们的社会错过了这些撑起“中国制造”脊梁的劳动者?

一、年轻人为何不愿当技工?

一、年轻人为何不愿当技工?先说个扎心的现实:在没有接触职业教育前,很多家长和学生提到“技工”时,脑中浮现的往往是“脏乱差”的车间环境,还有那些重复枯燥的体力劳动。

社会对蓝领工作的偏见根深蒂固,认为“蓝领低人一等”,甚至直接把技工和“人生失败”划上等号。

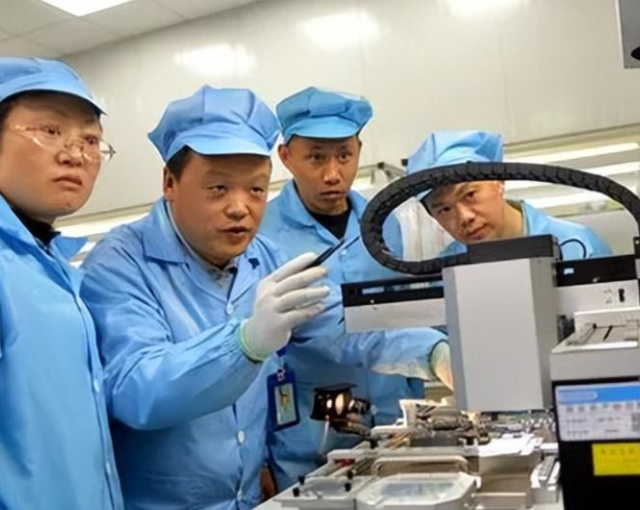

但现实真的如此吗?在智能制造时代,高级技工不仅要会操作设备,还要懂理论、会分析、能解决技术难题。

他们的知识储备和职业技能,早就超出了传统意义上的“蓝领”定义。

在汽车制造领域,一个熟练的焊接技工,月薪轻松过万,甚至能达到年薪几十万。

但即便如此,社会的偏见依然让年轻人望而却步。

某职业院校的招生负责人表示,尽管学校开设了机器人编程、智能制造等高新专业,学生就业后待遇优厚,但每年报考人数依然寥寥。

因为学生和家长更愿意选择“体面”的大学文凭,哪怕毕业后工资低、压力大,也不愿意让孩子当技工。

这背后的问题是什么?是社会对学历的迷信,是对蓝领职业的偏见。

如果这种观念不改,技工短缺的问题只会越来越严重。

二、职业教育“掉队”

二、职业教育“掉队”再来看另一个问题——职业教育脱节。

尽管高级技工岗位供不应求,但职业院校并未真正解决企业的用人需求。

很多学校的设备陈旧、课程老旧,学生学到的内容与实际生产脱节,毕业后难以胜任岗位。

一些制造企业曾表示:不是企业不愿意招毕业生,而是他们根本不会用设备。企业招来以后,还得自己花时间培训。

这种“学校培养-企业再培训”的模式,极大降低了职业教育的吸引力。

对于学生花几年时间学了“无用”的技能,不如直接去找一份简单的工作,至少不用浪费时间。

职业教育的滞后,反映了投入不足和重视不够的问题。

相比发达国家的职业教育体系,中国的职业教育直到上世纪90年代才逐渐发展起来,基础薄弱,难以迅速匹配制造业升级的需求。

三、技工“高薪低地位”

三、技工“高薪低地位”即便是那些已经成为高级技工的人,也并非高枕无忧。

他们的处境可以用一句话概括:“工资比白领高,地位却比白领低”。

先看收入。高级技工的工资确实高,在一些发达地区,熟练技工的月薪能达到一万五甚至更高。

但看似高薪的背后,却是有限的职业发展空间。

大多数企业没有为技工设立清晰的晋升通道,他们的职业生涯很容易陷入“天花板”。

比如高级焊接技工可能年薪超过20万,但干了十几年也就这样了,基本不可能再往上走。那些管理岗位企业更愿意用大学生。

这种“高薪低地位”的困境,让许多高级技工感到迷茫。

他们付出了巨大的努力,却无法获得社会的认可和更广阔的发展空间。

四、工作环境的“硬伤”

四、工作环境的“硬伤”最后一个无法忽视的原因,是技工岗位的工作环境。尽管薪资高,但一线车间的环境依然难以让人接受。

高温、噪音、油污、长时间的体力劳动……与白领的舒适办公室相比,这样的工作环境让很多人望而却步。

年轻人的想法其实很简单,不是他们不想赚钱,是他们宁愿去送外卖,也不想待在车间。

这说明,仅靠高薪并不能解决问题。改善工作环境、提高岗位吸引力,才是留住技工的关键所在。

结语

结语解决技工短缺的问题,职业教育改革是绕不开的核心。

我们需要的不仅是增加投入,更是彻底改变职业教育的模式。

学校要与企业深度合作,设计更贴近实际需求的课程体系,让学生毕业后能迅速胜任岗位。

国家和社会需要大力宣传“劳动光荣、技能宝贵”的理念,改变人们对蓝领职业的偏见。

更重要的是,企业需要为技工提供清晰的晋升通道,让他们看到职业发展的希望。

但这些措施能否真正解决问题,仍然取决于社会观念的转变。

只有当全社会真正认可技工的重要性,技工荒的问题才能迎刃而解。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。