《南华早报》报道了一个中国军工一个重磅的消息,国内的学术期刊热加工技术上刊载了一则炸裂的消息,中国的科学家们已经发明了一种新的隐身涂层,兼具吸收电磁波减少红外辐射,还彻底颠覆了这一领域,因为他们将成本降到了1公斤7块钱。这是什么概念?这意味着我们简直可以将这种材料当油漆使用,将所有的装备都给涂上一层。

据报道,这种材料是一种铁基的隐身涂层材料,可以将物体的红外辐射强度降低80%,还可以有效防御雷达的探测,具有良好的吸波性能。报道还将这种材料和美国B-2的隐身材料进行了对比,据一些媒体的猜测,B-2的隐身涂层材料,如果是按照重量计算价格的话,可能是同等重量黄金的3倍,也就是说,上文提到的新型涂层的价格可能仅为B-2隐身材料的60万分之一。这是相当夸张的数据对比,制备方法有了,还那么便宜,意味着这种材料大规模制造就看自己想不想,这在全球范围内也是没有对手的。

完全的隐身,在现代的探测系统面前,基本是不可能的,能做的就是大幅度降低可探测性,就算是这种新材料的综合性能还比不了美国B-2使用的涂层材料,我们可以大规模的将其应用于各种装备,火箭、无人机、飞机|、舰艇。据南华早报的推算,如果将一架轰-6N的表面全部涂满这种涂层,大约也只需要1吨,成本才7000块。只是用隐身涂层,就可以将轰-6的价值再次提升一个档次。就算是1公斤卖到70块钱,那也没多少钱啊。

美军部分装备先进,代价是价格高难以大规模装备

美军部分装备先进,代价是价格高难以大规模装备美国的军事战略一直遵循“以质代量”的思路,即通过开发和装备少量高技术含量的武器系统来弥补数量上的不足。虽然这些装备在性能上往往超过同期其他国家的同类装备,但由于研发和制造成本过高,美国也无法大规模装备,从而在某种程度上削弱了其战斗力的持续性。

B-2是美国空军的王牌武器之一,以其隐身性能著称,能够在高威胁环境中执行战略轰炸任务。然而其造价简直是天文数字,每架,约为20亿美元,加上研发费用,总成本接近44亿美元。由于成本过高,美国空军最终只采购了21架,而不是原计划的132架。数量的限制使得B-2无法大规模部署,影响了其在全球战略任务中的灵活性和可持续性。作为对比,中国的轰-6K虽然技术上无法与B-2相比,但成本显著降低,每架造价约为3000万美元,装备了120架。而且不排除,还未露面的轰-20的性价比依然比B-2高。

F-22是世界上第一款第五代战斗机,隐身性能卓越,超音速巡航能力和高度集成的电子战系统领先世界。然而,F-22的采购成本约为1.5亿美元,而如果计算上研发费用,其单机成本超过3.5亿美元。美国空军最终只采购了187架F-22,远低于最初计划的750架。而我们中国的五代机歼-20,据网络分析,造价约为1.1亿美元,目前已装备了超过200架歼-20,并有持续增产的计划。而且,已经有了后续的版本,即双座版,将来或搭配无人僚机。

“福特”级航空母舰作为尼米兹级航母的继任者,融合了大量新技术,如电磁弹射系统和先进的雷达,这使得“福特”号的造价相当高,高达130亿美元,加上研发费用总成本接近200亿美元。这使得美国海军在建造第二艘、第三艘时都面临巨大的预算压力。而我们中国最新的航母福建舰,造价大约500亿人民币,远远低于美国的福特号,如果再算上后续搭载的舰载五代机等,预计总的成本还是比美国的低。

这样的例子有很多,尽管美国的部分装备可能在局部拥有一定的优势,比如F-22和B-2的隐身性能,但是中国和美国之间如果有大的对抗,那就不是简单的几个装备就能改变的,那需要一个庞大的海陆空天作战体系,而且不能计较短时间内的得失,会成为一场持续消耗的斗争。军事装备的昂贵,加上制造业的流失,美国在装备的补充方面,或许可以通过其原本就庞大的军事体系,但那需要调动,可能其他方面的部署也得改变。

性价可以成为中国绝招,这方面全面压制美国

性价可以成为中国绝招,这方面全面压制美国中国近年来在军事装备领域的崛起,已成为全球瞩目的焦点,尤其在装备的性价比、制造能力和大规模生产等方面,逐渐形成了对美国的全面压制。美国虽在某些高端技术领域仍然领先,但其“以质代量”的策略时,优势正逐步被侵蚀。当前,大国间的军事对抗不仅依赖于单一武器系统的先进性,更依赖于整体装备生产、补给能力的持续性。

性价比的显著优势是其在全球军备竞赛中脱颖而出的关键因素。无论是在舰艇、战机、火箭,还是导弹系统上,中国的装备不仅在性能上逐步逼近甚至赶超美国,而且在制造成本上远低于美方同类装备,使得中国可以在短时间内快速形成战斗力,并大规模装备军队,确保在任何潜在冲突中占据数量优势。

以中国的055型驱逐舰为例,该舰采用了大量先进技术,如隐身设计、全电推进系统以及多功能相控阵雷达系统,保证技术先进的同时单艘造价约为7.5亿美元,其建造速度也远超美国新型舰艇。自首舰下水以来,已有8艘服役,并有更多在建。保持较低成本,能够大规模生产和部署,可以在局部以同样很高的技术部署很多数量。中国的造舰速度已经达到前所未有的高度,每年下水或者服役若干艘,甚至在一年的时间里下水的舰艇吨位超过了某些国家的整个海军。

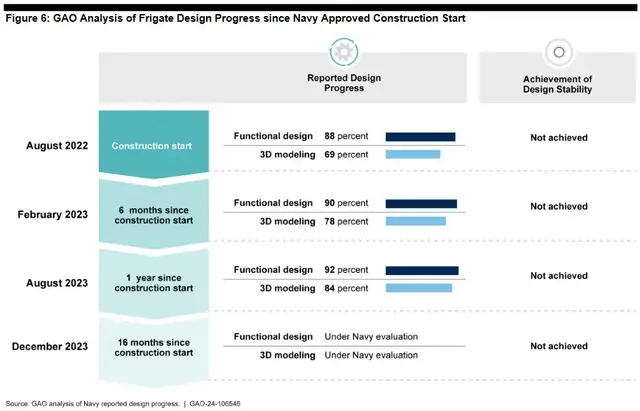

相比之下,美国的新舰艇下水速度远落后于现役舰艇的老化速度,星座级护卫舰项目一再推迟,原计划2023年下水的首舰被迫推迟到2026年。在航空领域,美国的六代机项目更是遭遇了多次变故,最初的计划因预算问题和技术难题多次推迟,最近更是传出为了降低成本,可能会转向研发一款单发动机的轻型六代机,美国空军在六代机装备上的原有战略正在被迫改变,从而影响了其未来的空中优势。

近年来在航空航天、舰艇、火箭等各领域的军事装备研发与制造方面取得了显著进展,逐步确立了在全球军事装备领域中的重要地位,以高效、可靠、且成本相对低廉的优势,成为了中国在大国竞争中压制对手的“绝招”。这得益于我们的完整且高效的工业制造体系,可以完成从原材料的获取、零部件的生产,到最终的装备组装,都能在国内完成全链条的自主生产。

这种垂直整合的生产方式极大地降低了制造成本,并减少了对外部供应链的依赖。我们在装备设计上注重实用性,既考虑到战时需求,也兼顾了生产成本的控制。通过标准化设计和规模化生产,中国在舰艇制造中采用模块化建造方式,不仅提高了生产效率,还有效降低了单位建造成本,使得中国能够以相对较低的成本迅速扩大海军规模。这使得我们在装备的更新换代上保持了极高的效率。

大国间的军事竞争,装备生产和补给能力至关重要。近年来,中国不断加快新型装备的研发和列装速度,从歼-20隐形战斗机、东风-17高超音速,到055型驱逐舰、福建号航空母舰,各类尖端装备的研制与下水频率显著高于美国。而美国海军新一代战舰如“朱姆沃尔特”级驱逐舰,由于采用了过于激进的技术路线,导致成本大幅上升,最终仅生产了三艘便宣布停产,美军的海上力量扩充扩增也是一言难尽,心里苦啊。

这种优势不仅体现在单一装备的性能上,更体现在装备体系的整体建设和战略部署上。随着中国继续加大对军事科技的投入,并不断优化其生产和供应体系,可以预见,未来中国在军事装备领域对美国的“压制”将更加明显。美国虽然在技术研发上依旧具备领先优势,但在生产效率和成本控制上的劣势将使其难以在长期竞争中保持绝对优势,这张“性价比”王牌,已成为在全球战略中的一项重要“绝招”,已经让美国有苦说不出。

当然,性价比可以成为我们的绝招,我们可以通过高性价比打造一支兼具高质量的庞大队伍,我们还有另外的绝招,那就是自力更生,自主研发。不同于美国强调单一装备的绝对性能,中国更加注重装备的实战性、系统性和战略匹配性,在军事装备领域的进步得益于其坚持自主创新的战略。面对国际环境的复杂变化和西方的技术限制,不再依赖进口或仿制,而是通过自主研发来突破关键技术瓶颈。

美国想和中国进行军控谈判,部分原因就是中国在保持了高质量装备列装的同时,还做到了成本较低,美国那昂贵的装备,更新一批就得花老鼻子钱。这让美国有苦说不出,据美国某数据分析机构,从军事采购到研发制造的各个环节,中国的成本都相当低,它们甚至认为我们用2000多亿美元达到了美国8000多亿经费的效果。